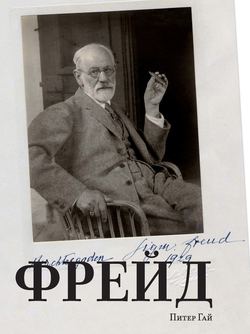

Читать книгу Фрейд - Питер Гай - Страница 21

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Развитие теории

1902–1915

Глава пятая

Позиционная борьба в психоанализе

Юнг: наследный принц

ОглавлениеВ начале апреля 1906 года – в следующем месяце Фрейду исполнялось 50 лет – Карл Г. Юнг прислал основателю психоанализа экземпляр журнала «Диагностические ассоциативные исследования», который он редактировал и в котором была опубликована его собственная статья. К Юнгу уже стала приходить известность как к психиатру, клиницисту и экспериментатору.

Карл Густав Юнг родился в 1875 году в швейцарской деревне Кесвиль на Боденском озере в семье пастора, которая переезжала из одного прихода в другой. С четырехлетнего возраста Карл жил в окрестностях Базеля, но по-настоящему познакомился с городской жизнью только в 11 лет, после поступления в городскую гимназию. С раннего детства Юнга преследовали странные сны, и много десятилетий спустя, в своем в высшей степени субъективном и отрывочном автопортрете, книге «Воспоминания, сновидения, размышления», он называет их важными событиями собственной жизни. В этой автобиографии, а также в некоторых интервью, которые Юнг согласился дать, он много рассуждает о своей богатой и наполненной сновидениями внутренней жизни.

Его замкнутости способствовал разлад между родителями, а также частая смена настроений у матери. Воображаемую жизнь питало жадное, абсолютно бессистемное чтение. Религиозная атмосфера, в которой жил Юнг, – большинство мужчин в его семье были пасторами – также способствовала его склонности к размышлениям. Карл рос в убеждении, причем не без оснований, что каким-то образом отличается от окружавших его мальчиков и девочек. В то же время у него были друзья, и он очень любил розыгрыши. И в юности, и в зрелом возрасте Юнг производил на своих знакомых противоречивое впечатление. Он был общителен, но неуживчив, временами забавен и разговорчив, временами молчалив, откровенно самоуверен, но в то же время уязвим для критики. Позже, став знаменитым, много путешествующим психиатром и авторитетом для журналистов, Юнг казался спокойным и даже безмятежным. Однако на протяжении нескольких лет, уже получив международное признание, он переживал серьезный кризис, связанный с религией. Несмотря на внутренние конфликты, преследовавшие Юнга с юности, он излучал силу – крупное, крепкое тело, тяжеловесное лицо тевтонца и неудержимое красноречие. Эрнест Джонс, познакомившийся с ним в 1907 году, считал его легким человеком, наделенным беспокойным, активным и быстрым умом. У него был энергичный и даже властный темперамент, с неудержимыми жизненной силой и смехом – несомненно, «чрезвычайно привлекательная личность». Юнга Фрейд выбрал на роль наследного принца.

Карл Г. Юнг с детства хотел быть врачом. Медицинское образование он получил в Базельском университете, куда поступил в 1885 году. Однако, несмотря на академическое образование, у Юнга на долгие годы сохранились увлечение оккультизмом и интерес к эзотерическим религиям, чему в немалой степени способствовала его богатая фантазия. В конце 1900 года он начал работать в психиатрической клинике Цюрихского университета Бургхельцли. Лучшего места и быть не могло. Под вдохновенным руководством директора, Эйгена Блейлера, Бургхельцли пробивался на передовые позиции в исследовании психических заболеваний. Сюда на стажировку приезжали врачи из разных стран, а специалисты санатория ездили за границу. В конце 1902 года Юнг, как и Фрейд двумя десятилетиями раньше, провел один семестр в том месте, которое неудержимо притягивало всех молодых психиатров, – больнице Сальпетриер, где слушал лекции Пьера Жане по теоретической психопатологии.

За Юнгом стоял его неуловимый, немного загадочный шеф, Блейлер, выдающаяся фигура среди психиатров того времени. Родившийся на год позже Фрейда, в 1857-м, он учился в Париже у Шарко, а затем вернулся в Швейцарию. За время работы штатным психиатром в нескольких психиатрических лечебницах Блейлер приобрел богатый клинический опыт. При этом он был не только клиницистом. Наблюдательный и наделенный творческим воображением исследователь, Эйген Блейлер использовал свою работу с душевнобольными в научных целях. Вслед за Шарко он одним из первых стал приводить в порядок слишком неточные диагнозы душевных расстройств и, подобно Шарко, проявил недюжинный талант к классификации. Некоторые из введенных Блейлером терминов, например «шизофрения», «амбивалентность» и «аутизм», навсегда остались в словаре психиатрии.

Несмотря на международную известность Бургхельцли, Юнг вспоминал первые годы работы там как период скуки и повседневной рутины, настоящее наступление на оригинальное мышление и творческое своеобразие. Тем не менее работа здесь облегчила ему путь к психоанализу. Огюст Форель, бывший директор клиники, в свое время познакомил ее сотрудников с работой Брейера и Фрейда по истерии. Теперь же, вскоре после прибытия Юнга, Блейлер попросил его доложить персоналу больницы о «Толковании сновидений». Книга произвела на Юнга впечатление. Он включил в свои исследования идеи из работы Фрейда о сновидениях, ранних статей об истерии, а после 1905 года из истории болезни Доры. Будучи человеком решительным, Юнг объявил себя горячим сторонником основателя психоанализа и энергично защищал его новации как в своих статьях, так и с трибун медицинских конгрессов. Его интерес к теориям Фрейда усиливался по мере того, как он с пользой применял их к шизофрении (или dementia praecox, как ее еще тогда называли), психическому заболеванию, на котором Юнг специализировался и исследованием которого прославился. Летом 1906 года в предисловии к получившей высокую оценку специалистов монографии «Психология dementia praecox» он выделил «блестящие концепции» Фрейда, который «еще не получил заслуженной оценки и признания». Юнг признался, что вначале «естественным образом выдвинул все те возражения против Фрейда, которые встречаются в литературе», но затем он пришел к выводу, что единственный логичный способ опровергнуть основателя психоанализа – повторить его работу. Не сделав этого, «нельзя судить Фрейда, поскольку в противном случае вы уподобляетесь тем ученым мужам, которые считали ниже своего достоинства смотреть в телескоп Галилея». Тем не менее, публично заявляя о своей интеллектуальной независимости, Юнг спрашивал, действительно ли лечение психоанализом так эффективно, как утверждал Фрейд. Кроме того, он не приписывал сексуальной травме юности исключительного значения, как это, по всей видимости, делает Фрейд. Это была важная оговорка, которая всегда омрачала дружбу Фрейда и Юнга.

Тем не менее в 1906 году Юнг утверждал, что все эти нюансы имеют второстепенное значение. Они полностью исчезают перед психологическими принципами, открытие которых – величайшая заслуга Зигмунда Фрейда. В тексте он постоянно цитирует основателя психоанализа, причем с явным уважением. Однако Юнг не ограничился одной полемикой в защиту идей Фрейда. Он также выполнил новаторскую экспериментальную работу, подтвердившую выводы мэтра. Так, в 1906 году в своей широко известной ныне статье о словесной ассоциации Юнг представил убедительное экспериментальное подтверждение теории свободной ассоциации Фрейда. Эрнест Джонс назвал эту статью великой и, «возможно, его самым оригинальным вкладом в науку».

Фрейд выразил признательность Юнгу за внимание и со своей стороны был обезоруживающе откровенным. Поблагодарив за присланный экземпляр журнала «Диагностические ассоциативные исследования» с эпохальной статьей самого редактора, он признал, что ему, естественно, больше всего понравилась работа Юнга. В конце концов, он, основываясь на опыте, любезно заявлял, что Фрейд «сообщил только истину о до сих пор не исследованных областях нашей дисциплины». Заманчивая перспектива получить известного пропагандиста его идей за границей, с доступом к любопытным с точки зрения симптомов и поведения пациентам и заинтересованным врачам в знаменитой психиатрической лечебнице, казалась Фрейду чем-то вроде несбыточной мечты. Однако он искусно отверг любые подозрения, что склонен ожидать слепого поклонения: «Я втайне рассчитываю, что ваша позиция будет часто совпадать с моей, и буду рад, если вы меня в чем-то поправите».

Осенью 1906 года основатель психоанализа ответил на подарок Юнга экземпляром только что вышедшего из печати сборника статей по теории неврозов. В письме с благодарностью Юнг подчеркивал его первенство и миссионерство. Восторженно и несколько преждевременно он сообщал, что Блейлер, поначалу решительно сопротивлявшийся идеям Фрейда, «теперь полностью обращен». Фрейд в ответе вежливо истолковал эту благую весть как личный триумф Юнга: «Я получил большое удовольствие от вашего письма и от новостей, что вы убедили Блейлера». Когда речь шла об изящных комплиментах его корреспондентам, мэтр мог поспорить с самым обходительным из царедворцев. Он не терял времени даром: в том же письме без колебаний примерил на себя роль стареющего основателя, готового передать факел в более молодые руки. Говоря о невыносимом профессоре Ашаффенбурге и его яростных нападках на психоанализ, Фрейд описывал спор традиционной психиатрии и психоанализа как борьбу двух миров; вскоре станет ясно, какой из них обречен и на чьей стороне будет победа. Даже если он сам не увидит этого триумфа, «ученики, надеюсь, доживут, и еще я надеюсь, что тот, кто сможет преодолеть внутреннее сопротивление ради истины, с радостью причислит себя к моим ученикам и избавится от остатков нерешительности в своем мышлении». Так началась дружба Фрейда и Юнга.

Зародившись, она быстро расцвела. В вежливых письмах Фрейд и Юнг обсуждали роль сексуальности в происхождении неврозов, обменивались оттисками статей и книгами, сообщали подробности историй болезни, которые вызвали у них особый интерес. Тон Юнга был всегда уважительным, но не льстивым. Он выражал надежду, что правильно понимает Фрейда, приписывал некоторые свои сомнения относительно психоанализа недостатку опыта, субъективности и отсутствию личного общения с мэтром, оправдывал сдержанный тон своих публичных выступлений в его защиту необходимостью использовать искусство дипломатии. Юнг сообщал новости, которые должны были доставить Фрейду удовольствие: «Ваши взгляды быстро распространяются в Швейцарии», «Лично я со всей душой принимаю ваши методы лечения».

Фрейд воспринимал комплименты Юнга с отцовской экспансивностью: «Я нахожу чрезвычайно приятным, что вы обещаете предварительно признать мою правоту там, где ваши эксперименты не дают однозначного ответа». И тут же смягчает свое требование к Юнгу: «…конечно, только до тех пор, пока ответ не получен». Основатель психоанализа изображал себя более гибким, чем его считали окружающие, и радовался, что Юнг обратил внимание на эту его черту. «Я вынужден мириться, как вам хорошо известно, со всеми демонами, которые могут быть спущены на «новатора»; не самый смирный из них – необходимость изображать перед своими сторонниками угрюмого ворчуна, самоуверенного и неисправимого, которым на самом деле я не являюсь». С обворожительной скромностью Фрейд заключал: «Я никогда не сомневался в своей склонности совершать ошибки». Он спрашивал мнение Юнга о пациенте, возможно страдавшем dementia praecox. Основатель психоанализа хвалил работы Юнга, перемежая восторги умело расставленной критикой, и никогда не забывал о главном деле: «Немедленно отбросьте ошибочное мнение, что ваша книга о dementia praecox не произвела на меня огромного впечатления. Сам факт моих замечаний должен свидетельствовать об этом. В противном случае я прибег бы к дипломатии, чтобы скрыть их от вас. В конце концов, было бы неразумно обижать вас, лучшего из помощников, которые когда-либо у меня были». Вероятно, Фрейд чувствовал, что с таким человеком, как Юнг, небольшая доза откровенной критики – лучшая форма лести, нежели полное одобрение.

Фрейд искренне любил Юнга, возлагал на него большие надежды и испытывал потребность идеализировать кого-то, как прежде идеализировал Флисса. Вне всяких сомнений, Юнг был очень полезен. Однако вопреки обвинениям придирчивых критиков, которые не замедлили появиться, Фрейд не просто использовал Юнга как респектабельный немецкий фасад, за которым еврейские психоаналитики могли проводить свою революционную работу. Юнг был любимым «сыном» Фрейда. Раз за разом в письмах своим еврейским друзьям он хвалил Юнга за блестящую, великолепную работу редактора, теоретика, за разгром врагов психоанализа. «Перестаньте ревновать, – поддевал мэтр Ференци в декабре 1910 года, – и включите Юнга в свои расчеты. Я больше чем когда-либо убежден, что он человек будущего». Юнг служил гарантией, что психоанализ выживет после того, как со сцены сойдет его основатель, и Фрейд любил его за это. Более того, в намерениях мэтра не было ничего неискреннего или тайного. Летом 1908 года, сообщив Юнгу, что собирается навестить его, Фрейд выразил надежду на бескомпромиссную профессиональную дискуссию и раскрыл «свое эгоистическое намерение», в котором готов честно признаться: он собирается «утвердить» Юнга как психоаналитика, который продолжит и закончит его работу. Но это было далеко не все. «Кроме того, я вас очень люблю» – «habe ich Sie ja auch lieb». Однако, прибавлял Фрейд, он уже научился отодвигать этот элемент на второй план. Польза, которую мэтр рассчитывал получить от Юнга, носила в достаточной степени личный характер, поскольку основатель движения отождествлял себя со своим творением – психоанализом. Но, обращая Юнга в собственную веру с помощью лестных эпитетов и явно ставя его выше своих венских сторонников, Фрейд скорее думал о развитии своей теории (и практики!), чем о более узкой, личной выгоде. Будучи «сильной, независимой личностью, тевтонцем» – Germane, – Юнг больше подходил, как откровенно заявил ему Фрейд, для создания благожелательного интереса к их великому делу во внешнем мире. Карл Юнг не был венцем, не был старым, не был евреем – у него отсутствовали три качества, которые сам Фрейд считал непреодолимыми.

Юнг, со своей стороны, буквально купался в лучах одобрения Фрейда. «От всего сердца благодарю вас за свидетельство вашего доверия», – писал он в феврале 1908 года, после того как мэтр впервые обратился к нему со словами «Дорогой друг». Этот «незаслуженный дар вашей дружбы символизирует для меня определенную вершину моей жизни, которую я не могу выразить никакими словами». Фрейд в одном из писем упомянул Флисса, и Юнг, который, будучи психоаналитиком, умел выделять важные факты, не мог не отреагировать на это имя решительным заявлением. Он посчитал себя обязанным попросить Фрейда позволить ему «наслаждаться вашей дружбой не как отношениями равных, а как отца и сына. Такая дистанция представляется мне уместной и естественной». То, что его назначили наследником Фрейда и что на эту роль его выбрал сам основатель, казалось Юнгу предвестником величия.

Занятые врачебной практикой и не желавшие пренебрегать своими обязанностями, Юнг и Фрейд встретились только в марте 1907-го, почти через год после начала переписки. Юнг привел с собой на Берггассе, 19, свою жену Эмму и молодого коллегу Людвига Бинсвангера. Визит в Вену стал настоящим пиршеством профессиональных дискуссий с перерывами на собрания Психологического общества по средам и семейные обеды. Мартин Фрейд, присутствовавший на последних вместе с другими детьми мэтра, вспоминал, что Юнг был до краев переполнен самим собой и историями болезни своих пациентов. Он «никогда не делал ни малейшей попытки завязать вежливый разговор с матерью или с нами, детьми, и не отвлекался от дебатов, которые прерывались ужином. Говорил всегда Юнг, а отец с нескрываемым удовольствием слушал». Основатель психоанализа описывал свои дискуссии с Юнгом как более сбалансированные, хотя и бесконечные. Они говорили, вспоминал Юнг, 13 часов практически без перерыва. Юнг поразил Фрейда бьющей через край жизненной силой и, как писал Мартин, «властной внешностью. Он был очень высоким и широкоплечим, держался скорее как солдат, чем как врач и ученый. Голова у него была типично тевтонская, с тяжелым подбородком, маленькими усиками, голубыми глазами и редкими, коротко подстриженными волосами». Юнг казался чрезвычайно довольным собой[105].

Каким бы интенсивным в том, что касалось дела, ни был этот первый визит швейцарцев, у него имелась и приятная сторона. Бинсвангер всегда помнил сердечность хозяина, доброжелательный разговор и дружелюбную атмосферу, которая установилась у них с самого начала. 26-летний Бинсвангер с благоговением взирал на «величие и достоинство» Фрейда, но не испытывал ни страха, ни смущения. «Нелюбовь ко всяким формальностям и этикету, очарование его личности, простота, искренняя открытость и любезность, и не в последнюю очередь юмор» хозяина, по всей видимости, не оставляли места для волнения. Трое мужчин непринужденно истолковывали сны друг друга, вместе гуляли и обедали. «Дети вели себя за столом очень тихо, хотя там тоже доминировал абсолютно свободный тон».

Фрейд заявил, что получил удовольствие от гостей. Юнг говорил, что просто ошеломлен. Пребывание в Вене, писал он мэтру вскоре после возвращения в Цюрих, было событием в полном смысле этого слова и произвело на него огромное впечатление. Сопротивление «преувеличенной идее сексуальности Фрейда» ослабевало. Основатель психоанализа, в свою очередь, повторял то, что говорил Юнгу в Вене: «Вы наполнили меня уверенностью в будущем». Без него самого, теперь он это твердо знал, можно обойтись, как и без всякого другого, но Фрейд прибавил: «Я уверен, что вы не бросите незаконченную работу». Действительно ли он был так уверен? Один из снов Юнга мэтр истолковал как символ того, что Юнг хочет развенчать его.

И Фрейд, и Юнг решили не воспринимать этот сон как тревожное пророчество. Орнамент их стремительно завязавшейся дружбы, казалось, был высечен на камне. Они обменивались историями болезни пациентов, словно знаками уважения, искали способы расширения идей психоанализа для изучения психозов и культуры, высмеивали «идиотские банальности» – эпитет Юнга – психиатров старой школы, которые отказывались видеть истину в учении Фрейда. Быстро набиравший клинический опыт и осваивавший искусство полемики, Юнг еще долгие годы продолжал учиться. «Очень мило, – писал ему мэтр в апреле 1907 года, – что вы задаете мне столько вопросов, хотя знаете, что я могу ответить только на малую часть». В этом эпистолярном диалоге Фрейд был не единственным льстецом. Юнг писал основателю психоанализа, что наслаждается богатствами, которые открыл перед ним Фрейд, и «питается крошками, которые падают со стола богача». Мэтр не соглашался с этой цветистой метафорой и предпочитал акцентировать ценность Юнга для него самого. В июле 1907 года, собираясь на летние каникулы, он сообщал Юнгу, что новости от него «уже превратились в необходимость». В августе успокаивал его – Юнг жаловался на недостатки своего характера: «То, что вы называете истерической стороной своей личности, на самом деле потребность произвести впечатление на людей, влиять на них, и именно это позволяет вам быть учителем и руководителем».

Несмотря на взаимные комплименты царствующего в психоанализе монарха и наследного принца, их спор по поводу сексуальности, грозящий расколом, не утихал никогда. Юнг проявлял сдержанность, тогда как Абрахам в последние месяцы работы в Бургхельцли оказался более восприимчивым к теории либидо Фрейда. Появившийся соперник вызвал ревность Юнга. Фрейд не скрывал от него, что увлекся Абрахамом потому, что тот «прямо обращается к проблеме сексуальности». Однако ревность и зависть были настолько сильны в характере Юнга, что он не давал себе труда скрывать их, не говоря уж о том, чтобы подавлять. В начале 1909 года он с обезоруживающей прямотой сообщил Ференци, чью статью Фрейд высоко оценил (что не всегда случалось со статьями самого Юнга), что он, Юнг, должен признаться в «постыдном чувстве зависти». И все-таки Юнг по-прежнему выражал свою безусловную преданность теориям Фрейда и свое не менее безусловное почитание его самого. Он признавал, что это почитание имело религиозно-восторженный оттенок, причем сей оттенок из-за своего неоспоримого эротического характера одновременно казался Юнгу отталкивающим и смешным. Начав исповедоваться, он не останавливался на полпути: это сильное отвращение к одержимости, похожей на религиозную, Юнг связывал с одним случаем из детства: «…мальчиком я подвергся гомосексуальным притязаниям со стороны человека, которого раньше почитал». Фрейд, который в то время размышлял над своими гомоэротическими чувствами к Флиссу, спокойно отреагировал на данное откровение. Религиозный перенос, заметил он с излишней самоуверенностью, может закончиться только отступничеством. Однако основатель психоанализа делал все возможное, чтобы противостоять такому переносу. Он убеждал Юнга: «…я неподходящий объект для культа», и со временем Юнг с этим согласится.

В своих письмах к Абрахаму, которые могут служить отрезвляющим комментарием к посланиям Юнгу, Фрейд открыто признавал особую пользу связей с Цюрихом. За три года, проведенные в Бургхельцли, Абрахам установил хорошие отношения с Юнгом, доброжелательным и в то же время резким, но не избавился от определенных опасений на его счет. После того как Абрахам стал самостоятельным и открыл практику в Берлине, он не упускал случая уколоть своего бывшего начальника, особенно при встречах на психоаналитических конгрессах. Фрейд, проповедовавший необходимость терпения и сотрудничества, считал довольно прохладное отношение Абрахама к Юнгу безвредной, почти неизбежной формой ревности, похожей на братскую. «Проявите терпимость, – наставлял он Абрахама в мае 1908 года, – и не забывайте, что вам гораздо легче, как еврею, принять психоанализ, нежели Юнгу, который, будучи христианином и сыном пастора, может найти путь ко мне, только преодолев сильное внутреннее сопротивление. Его приверженность тем более ценна. Возможно, одно лишь его появление спасло психоанализ от опасности превращения в национальное еврейское занятие». Фрейд был убежден, что до тех пор, пока мир воспринимает психоанализ как «еврейскую науку», нападки на его подрывающие основы идеи будут только множиться. «Мы были и остаемся евреями, – писал он примерно в это же время одной своей знакомой, – и остальные будут просто использовать нас, но никогда не поймут и не оценят». В знаменитом, исполненном горечи письме Абрахаму Фрейд выбрал, на его взгляд, самое австрийское и самое христианское имя, чтобы проиллюстрировать неприятности, которые несет с собой еврейство: «Можно не сомневаться, что если бы меня звали Оберхубер, то мои открытия встретили бы, несмотря ни на что, гораздо меньшее сопротивление».

С другой стороны, Фрейд открыто предостерегал Абрахама против того, что называл расовыми предрассудками. Именно потому, что они двое, а также Ференци в Будапеште, так хорошо понимали друг друга, подобные опасения должны отойти на второй план. Пусть сама их близость послужит предупреждением «…не игнорировать арийцев, которые по существу мне чужие». У него нет сомнений: «Как бы то ни было, наши арийские товарищи для нас незаменимы; в противном случае психоанализ стал бы жертвой антисемитизма». Стоит еще раз отметить, что, несмотря на потребность в сторонниках из числа неевреев, Фрейд не пытался манипулировать Юнгом, поддерживая его. Он гораздо лучше относился к Юнгу, чем Абрахам. В то же время основатель психоанализа не принижал ценность, как в профессиональном, так и в личном аспекте, того, что в те времена называли национальным родством – Rassenverwandtschaft, связывавшим его с Абрахамом. «Могу ли я сказать, что именно родственные еврейские черты привлекают меня к вам?» Доверительным тоном, как еврей еврею, Фрейд жаловался Абрахаму на скрытый антисемитизм швейцарцев и в качестве единственной действенной политики рекомендовал некоторое смирение: «Если мы, будучи евреями, хотим чего-то добиться, то должны проявить немного мазохизма», даже быть готовыми терпеть некоторую несправедливость. И еще он говорил Абрахаму, непроизвольно открывая свое полное невежество относительно еврейского мистицизма: «В целом для нас, евреев, это легче, поскольку мы лишены мистического элемента».

По мнению Фрейда, отсутствие этого элемента означает восприимчивость к науке, и это единственная позиция, подходящая для понимания его идей. Юнг, сын пастора, имел опасные симпатии к мистикам Востока и Запада, в чем, похоже, не отличался от многих других христиан. Для психоанализа гораздо лучше быть неверующим, как Фрейд, – независимо от национальности. Значение имело лишь признание психоанализа наукой, для открытий которой не имеют никакого значения религиозные корни тех, кто ею занимается. «Не должно быть разницы между арийской и еврейской наукой», – однажды заметил Фрейд в письме к Ференци. При этом мэтр был убежден, что «политические» реалии психоанализа обязательно требуют учитывать религиозные различия его сторонников, и изо всех сил старался набирать последователей как среди евреев, так и среди христиан. Фрейд привязал к себе Юнга отеческой любовью, а Абрахама общими «национальными» склонностями, никогда не забывая о деле. В 1908 году он одинаково интенсивно переписывался и с Абрахамом, и с Юнгом. Похоже, эта стратегия приносила успех.

Совершенно очевидно, что в тот период Фрейд нисколько не сомневался, что его «наследник» тверд в своей вере. Сам Юнг часто это повторял. «Вы можете быть абсолютно уверены, – писал он мэтру в 1907 году, – что я никогда не откажусь от вашей теории, такой важной для меня, – я слишком предан ей». Два года спустя он снова уверяет основателя психоанализа: «Не только теперь, но и в будущем не может случиться того, что с Флиссом». Если бы Фрейд решил воспользоваться изобретенной им техникой для анализа этой экспрессивной и неожиданной клятвы, то распознал бы угрозу приближения такой же развязки, как и с Флиссом.

105

Юнг утверждал, что именно во время этого визита ему рассказали о романе Фрейда и его свояченицы Минны Бернайс. Авт.