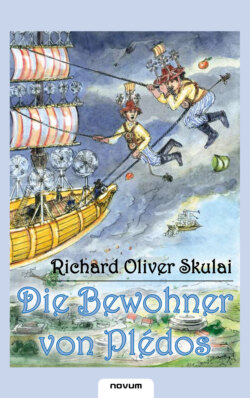

Читать книгу Die Bewohner von Plédos - Richard Oliver Skulai - Страница 6

ОглавлениеDer Komponische Märchenwald

Vor der tausend Kilometer tiefen Ganganjer-Schlucht, auf deren Grund alles zu Staub zermalmt wird, was hineinfällt, lag der Komponische Märchenwald. Er wimmelte von Elefanten, grizzlyartigen Bären, Löwen, Affen und vielen, vielen anderen Tieren. Unter ihnen lebte der kleine Idan, der der einzige gewöhnliche Mensch im ganzen Walde und, wenn man es genau nimmt, auf dem ganzen Inselkontinent war. Er lebte in Frieden mit den Tieren zusammen. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte beginnt, war der kleine Idan gerade neun Jahre alt und hatte seine ganze Kindheit im Komponischen Märchenwald verbracht. Er hatte keine Eltern und es gab auch sonst weit und breit keine gewöhnlichen Menschen, die sich um ihn kümmerten. Wer hatte ihn groß gezogen? Immerhin trug der kleine Idan einen weißen Wollpullover und eine lange schwarze Hose mit Hosenträgern und irgendjemand musste sie ihm gemacht haben. Auch konnte der kleine Idan sprechen. Irgendjemand musste ihm die Menschensprache beigebracht haben. Abenteurer, die den Komponischen Märchenwald besucht hätten – nur hatte das bisher noch keiner getan – hätten sich wahrscheinlich sehr gewundert, wenn sie den Jungen so mutterseelenallein hier angetroffen hätten, und sich ganz bestimmt diese Frage gestellt. Und wahrscheinlich hätte nur ein Blick nach oben zur rechten Zeit und am rechten Ort, ein gewagter Blick über die Wipfel der Bäume hinaus die Lösung des Rätsels erbracht. Denn unbestrittene Herrscher des Waldes und womöglich weit und breit im ganzen Kontinent waren die mächtigen Riesen Idan und Oler. Sie waren Brüder und hatten selbst den Wald gepflanzt und die Tiere aus allen Teilen und Ländern Rüsselschweins herbeigeholt, um ihn zu bevölkern. Sie waren es, denen der kleine Idan Nahrung, Kleidung und das Leben verdankte. Der große Idan, der übrigens genauso angezogen war wie der kleine Idan, hatte den kleinen Idan auf einer seiner Reisen mitgenommen, als er mit Oler, seinem älteren Bruder, unweit der Ostküste von Windlanden Rast gemacht hatte. Unvermittelt war ein Orkan ausgebrochen und barbarische Wegelagerer, die sich die Situation zunutze gemacht hatten, hatten einem Ehepaar, das mit seinem Säugling geflohen war, aufgelauert und es erschlagen, um es auszurauben. Den Säugling der beiden hatten sie achtlos liegen gelassen. So hatte der große Idan den kleinen gefunden, ihn zu sich genommen und großgezogen und ihm seinen Namen gegeben. Der große Idan hatte diese Geschichte seinem Zögling immer wieder erzählt, bis dieser ihn eines Tages fragte, woher er denn gewusst habe, dass seine Eltern von Räubern umgebracht worden seien. Da gestand ihm der Riese, dass er die Szene kurz nach dem Ausbruch des Orkans von Weitem beobachtet hatte, aber er sei zu spät gekommen. Die Eltern seien schon tot gewesen. In seiner Wut habe er die Raubmörder, vier an der Zahl, an einem Felsen zermalmt. Den Säugling aber hätten sein Bruder und er vor dem Sturm geschützt und mit auf ihr großes Floß genommen. Unterwegs hätten sie von Fischen gelebt, die die Riesen mit der bloßen Hand gefangen hätten. Sie hätten auch eine kleine Feuerstelle auf dem Floß über zusammengeschichteten Steinen errichtet. Darüber hinaus hatten sie große Getreidesäcke geladen. Der kleine Idan sei durch die Milch eines Schafes ernährt worden, das sie mit sich führten.

Den Komponischen Märchenwald hatten die beiden Brüder Jahrhunderte zuvor, nach ihrer Flucht aus Haihaupt, gepflanzt. Diese Flucht aus Haihaupt hatte ihren guten Grund gehabt. Denn die Riesen dieses Kontinentes hatten trotz ihrer hohen Lebenserwartung überaus rohe Sitten und waren ausgesprochen grausam. Sie waren ausländerfeindlich und pflegten Abenteurer, die mit ihren Schiffen an den Meeresgestaden anlegten, sofort gefangen zu nehmen und hinzurichten. Auch genossen sie unter den Völkern der übrigen Kontinente den Ruf, Kannibalen zu sein. Gewöhnliche Menschen jagten und fraßen sie und sie bildeten sich obendrein noch viel darauf ein. Vom Blut der gewöhnlichen Menschen berauschten sie sich ebenso sehr, wie sich die Völker der Erde vom Wein berauschen. Soldaten aus Stiefelburg und Íoland hatten schon oft versucht, mit großen Flotten nach Haihaupt vorzudringen und das Land für sich in Besitz zu nehmen. Aber es war ihnen übel ergangen. Die Haihauptriesen hatten sie von den Küsten aus mit großen Felsbrocken beworfen und ihre Schiffe versenkt. Diejenigen unter ihnen, die sich hatten an Land retten können, waren aufgegriffen und getötet worden. Ihr Blut wurde wie ein edler Tropfen genossen. Und so hatten sich die zivilisierten Völker damit getröstet, dass es in Haihaupt ohnehin nicht viel zu holen gegeben hätte. Der Kontinent wurde als unwirtlich und wegen der Größe und Härte seiner Lebewesen als uninteressant bezeichnet. Freilich gab es noch immer einige Abenteurer, die die Reise zu den Haihauptriesen wagten, und zwar wegen der vielen Edelmetalle, die es dort zu holen gab. Die wenigsten kehrten lebend zurück. Die meisten wurden gefangen, als Staatsverräter verurteilt und unter entsetzlichen Qualen hingerichtet, von ihren Peinigern höhnisch als lebende Trauben bezeichnet. Ihr Blut wurde abgezapft und ohne Angabe seiner Herkunft als Genussmittel verkauft.

Die beiden Brüder fühlten sich von den Verhältnissen in den Ländern ihres Kontinentes in höchstem Maße abgestoßen. Der Unterricht an den Schulen, in denen sie ihre Jugend verbracht hatten, konnte sie nicht befriedigen und so entschlossen sie sich auf Reisen zu gehen. Nun war den Riesen aus Haihaupt die Ausreise von Staats wegen zwar erlaubt, doch musste diese beruflich begründet sein. Und die gängige Begründung war der Menschenfang. Da immer mehr Haihauptbewohner nach berauschenden Blutgetränken verlangten, mussten Menschen aus den benachbarten Inseln und Kontinenten eingefangen werden und um dies zu bewerkstelligen, hatte sich ein eigener Berufszweig entwickelt. So machten die beiden Brüder eine Zusatzausbildung in Menschenfang, um ohne Probleme auszureisen. Sie kehrten natürlich schon von ihrer ersten Reise nicht mehr zurück.

Der Kontinent Rüsselschwein galt – ebenso wie Totenmund – für die Haihauptriesen als eine verbotene Zone. Totenmund war der einzige Inselkontinent, der wegen der magischen Kräfte seiner Bewohner von ihnen zu Recht gefürchtet wurde. Einige Riesen, die es auf ihren Reisen dorthin verschlagen hatte, waren nicht mehr zurückgekehrt. Statt selber Menschen zu fangen, waren sie von den Alraunenwesen überwältigt und verzehrt worden. In Totenmund galt Menschenfleisch als Delikatesse. Die Alraunenkobolde errichteten ganze Fleischberge gut gesalzener Haihauptriesen. Riesen, denen es gelang, von dort zurückzukehren, berichteten von der ausgesprochenen Zähigkeit dieser Wesen und ihren Zauberkräften. Zum Essen waren die Totenmunder wegen ihrer gummiartigen Zähigkeit nicht geeignet und dies war ein weiterer Grund, warum der Kontinent gemieden wurde. In der Staatspropaganda von Haihaupt war es der einzige Grund, den man bekannt machte, denn die mächtigen Könige von Haihaupt waren zu stolz, um zuzugeben, dass die Bewohner von Totenmund eine Gefahr für sie darstellen konnten. In der offiziellen Begründung, die schon die Kinder in der Grundschule auswendig lernen mussten, hieß es:

Wo nicht das Fleisch der Menschen zart,

dorthin verboten ist die Fahrt.

Und wo nicht weiche Leute,

da gibt es keine Beute!

Idan und Oler, die Sprüche wie diese als Grundschüler im Chor hatten singen müssen, widerten solche hochgepäppelten Lügen und Halbwahrheiten an. Von den Abenteurern aus Íoland und Stiefelburg hatten die Haihauptbewohner erfahren, dass auch der Inselkontinent Rüsselschwein nicht von gewöhnlichen Menschen besiedelt war. Die Abenteurer hatten von den schrecklichen Schlangenwesen und Kyruppen berichtet und von den hässlichen Kunovölkern, die über das ganze Land verbreitet waren. Das Wort „hässlich“ war von den Haihauptriesen gefürchtet und durfte kaum ausgesprochen werden, seit ihnen von der ausgesprochenen Hässlichkeit der totenmunder Alraunenwesen berichtet worden war. Als sie hörten, dass die Gesichter der Kunos runzelig und ihre Münder breit waren und dass sie breite Schweinsnasen hätten, ging bei ihnen schon der geistige Rollladen herunter. Gerüchte über die magischen Kräfte der Kyruppen und Schlangenwesen taten das ihrige. Denn die Riesen waren in der Mehrheit abergläubisch. Der Kontinent Rüsselschwein war gefürchtet, obwohl noch nie ein Haihauptriese dort gewesen war. So endete denn auch das Propagandalied:

Drum meide Totenmund allein

und nebenbei auch Rüsselschwein!

Noch ein dritter Kontinent wurde von den Riesen – zwar nicht in der Theorie, aber in der Praxis – gemieden: Ómuo, bestehend aus dem großen Lande Sonnenostun und der Halbinsel Omonu. Die Existenz dieses Kontinentes wurde, obwohl das Wissen über seine Verhältnisse allgemein zugänglich war, penetrant verschwiegen. Weiterhin wurde verschwiegen, dass die Jagd auf die wilden Einwohner Ómuos trotz ihres zarten Fleisches wegen ihrer scharfen Zähne und der Tatsache, dass ihre Mägen hochkonzentrierte Salzsäure enthielten, verpönt war. Das allgemeine Bekanntwerden solcher Hinderungsgründe hätte in der Bevölkerung von Haihaupt Zweifel an der unumstrittenen Heldenhaftigkeit des Haihauptmenschen geweckt. Nur die Zähigkeit des Fleisches und die allgemeine Furcht vor Zauberei durften als Hinderungsgründe gelten.

Idan und Oler nützten diesen Aberglauben, um nach Rüsselschwein zu siedeln, wo sie vor Verfolgung sicher waren. Schon von Jugend an war ihnen klar, dass die Berichte über die Verhältnisse auf Rüsselschwein übertrieben und die Furcht vor seinen Bewohnern unbegründet sein musste. Und sie irrten sich nicht. In den Kunos begegneten ihnen weise und friedliebende Leute. Sie waren außerdem im Verhältnis zu den Riesen winzig klein – eine Tatsache, die die Staatspropaganda verschwiegen hatte. Die Schlangenwesen und Kyruppen waren auf ihre Gebiete beschränkt und wollten nur in Ruhe gelassen werden. Und so durchwanderten sie die weiten, menschenleeren Landschaften, bis sie zu der Ganganjer-Schlucht kamen. Dort pflanzten sie den Märchenwald. In dem Märchenwald siedelten sie Tiere an, die sie aus verschiedenen Gegenden des Kontinentes zusammentrugen. Sie lebten in Frieden in diesem Wald. Wegen der Vielfalt an Lebensformen, die in diesem Wald vereint waren, wurde er auch Komponischer Märchenwald genannt. Alle Tiere im Komponischen Märchenwald konnten sprechen, denn die Riesen hatten ihnen die Menschensprache beigebracht.

Das stärkste und zugleich gefährlichste Tier des Waldes war zweifellos Bär Porbulo, der Grizzlyhauptmann. Aufgerichtet maß er wohl drei Meter und fraß jeden Neuen auf, der in den Komponischen Märchenwald kam. Treu zur Seite standen ihm sein Bruder Zotti-Momi und Barion-Bär, sein erster General. Diese Tiere waren mächtig und grausam. Nur dem kleinen Idan und den Tieren innerhalb des Märchenwaldes taten sie nichts. Ihre Nahrung jagten sie in großen Gruppen außerhalb des Waldes unter dem Oberbefehl von Barion-Bär, und selbst Büffel und Auerochsen waren nicht sicher vor ihnen. Da war Urlu, der Löwenkönig, wieder ein anderer Typ. Er fraß nur schwächere Kälber und Hasen. Er war gutmütig, gelassen und träge. Mit seinem Löwenclan zog er jedes Jahr zum großen Löwensee im Norden des Kontinentes, wo er sich mit anderen Löwenkönigen traf. Über Urlu und Bär Porbulo wunderte sich wiederum Kiri, der Anführer der Elefanten, der größer und stärker als ein Mammut war. „Warum fressen die denn immer Fleisch?“, mochte er bei sich denken, wenn er die Löwen und Grizzlybären beobachtete. „Davon kriegt man ja nur Bauchweh! Überhaupt eine dumme Sache, das Fleischfressen! Wenn man bedenkt, dass man andere Wesen dafür töten muss, gegen die man ja nichts hat! Ich töte nur die, die mir etwas getan haben. Käme mir schlecht dabei vor, wenn es anders wäre! Seltsam: Dass einen die Natur dazu zwingen soll, ungerecht zu sein! Aber ohne mich!“

Der schlaueste und listigste von allen war Flexy, der Waschbär. Jeden Tag saß er auf einem Ast und schaute mit seinen schwarzen Knopfaugen um sich, ob er nicht irgendeinem anderen einen Streich spielen könne. Er liebte den Schabernack von Herzen. Und er konnte den ganzen Tag vor Freude vor sich hin keckern, wenn ihm ein guter Scherz, ein ausgefallener Witz, die Beschämung anderer gelungen war. Der kleine Idan fragte ihn oft um Rat, denn er wusste, dass Flexy ihn mochte, aber ihm fiel auf, dass der Waschbär trotz seiner Schlauheit immer nur dumme Sachen und schräge Einfälle im Kopf hatte. Eine ernsthafte Unterhaltung mit dem klugen Tier war ihm kaum jemals möglich.

Immerhin war Flexy der große, gefeierte Held des Giplombenkrieges gewesen. Der Giplombenkrieg hatte noch in einer Zeit stattgefunden, als der kleine Idan noch nicht geboren oder zumindest noch nicht in Rüsselschwein war. Die Giplomben hatten auf ihren Raubzügen den Komponischen Märchenwald überfallen, während Idan und Oler auf Reisen waren. Aufgrund ihrer Größe und Körperkraft hatten sie es sogar mit den Löwen und Grizzlybären aufgenommen und selbst Bär Porbulo hatte aus dieser Zeit noch einige Narben unter seinem Fell vorzuweisen. Obwohl einige der Giplomben ihr Leben hatten lassen müssen, wären die Tiere des Waldes von der Übermacht des feindlichen Heeres am Ende doch besiegt worden. Bei der großen Zahl der Feinde wäre sogar fraglich gewesen, ob Idan und Oler die Situation in den Griff bekommen hätten, wenn sie nicht verreist gewesen wären, und das, obwohl sie fast doppelt so groß wie ausgewachsene Giplomben waren und mit mehrfacher Körperkraft begabt. In dieser aussichtslosen Lage war es Flexy gewesen, der die Rettung brachte. Er lockte den Giplombenkönig in eine Falle, und das ganze Heer folgte ihm hinterher – direkt in die Ganganjer-Schlucht. Flexy hatte dem Giplombenkönig weisgemacht, dass er sich im Besitz eines wertvollen Schatzes befände. Er hatte geprahlt, hatte ihn verspottet, war zwischen seinen Stielaugen herum gesprungen und zurück ins Geäst der Bäume und der Giplombenkönig war ihm mit dem ganzen Heer gefolgt. In voller Jagd waren sie ihm hinterher gestürzt. Flexy hatte sie auf verborgenen Wegen nahe an die Schlucht herangeführt und zwar an eine Stelle, die von der Sicht verdeckt war. Und als sie bemerkten, wohin sie ihre Füße gesetzt hatten, war es schon zu spät gewesen. Zwischen den Klippen waren sie an einem schrägen Abhang abgerutscht, den Flexy zuvor mit Schmierseife aus Olers Haushalt bearbeitet hatte, und hatten ein jämmerliches Ende gefunden. Noch heute sprach man von Flexys Großtat. Aber ein ruhiges vernünftiges Gespräch konnte man mit Flexy nicht führen. Er konnte nicht still halten, musste immer etwas zu tun haben, immer von einem Ort zum anderen laufen, wurde von einem witzigen Gedanken nach dem anderen gejagt. Flexy wohnte mit anderen Waschbären zusammen, die ebenso umtriebig waren wie er selbst. In Unterhaltungen waren sie kaum genießbar. So einer war Flexy.

Neben dem Tag der Freude, an dem die Giplomben besiegt worden waren, gab es aber noch einen anderen Tag, einen Tag der Trauer. Das war der Tag gewesen, an dem Silena, die ängstliche Hirschkuh, in die Ganganjer-Schlucht gestürzt war, nachdem man ihr einen heftigen Schrecken eingejagt hatte. Das war durch Flexys Schuld geschehen, der sie durch Lügenmärchen in große Aufregung versetzt hatte. Der ganze Wald trauerte um Silena an diesem Tag. In all den langen Jahren, soweit die Tiere sich entsinnen konnten, war im Wald bisher noch nie ein Tier gestorben. Nur die beiden Riesen, die schon einige Generationen hatten kommen und gehen sehen, hatten vor den Tieren das Geheimnis der Sterblichkeit bewahrt.

In den folgenden Tagen waren die Kunos gekommen und hatten die Bewohner des Waldes getröstet. Sie sagten, dass alles seine Bestimmung habe. Nichts sei umsonst und sinnlos und das wirkliche Leben sei immerwährend und ohne Ende. Auf der Erde aber habe alles seine Zeit und sein bestimmtes Ziel. Für alles sei hier ein Rahmen gesteckt und es sei keinesfalls alles möglich. Nur die böse Tat sei nicht bestimmt. Dieses Leben aber sei ein Samenkorn für ein ungleich höheres und freieres. Auch die Hirschkuh Silena sei jetzt frei für ein anderes, höheres Leben. Mit diesen Worten beruhigten die Kunos die Schar der Tiere. Die Kunos vereinten großes handwerkliches Geschick bei einfachster Lebensweise mit hoher Denkkraft. Sie waren weise, aber nicht schön von Gestalt. Sie hatten einen breiten Mund mit Spaltlippen, dicke Bäuche, große abstehende Ohren und breite Schweinsnasen. Die Gliedmaßen waren kurz und plump und der Kopf fast halb so groß wie der gesamte übrige Rumpf. Sie trugen einen ungeheuer langen Haarschopf, der fast senkrecht empor stand und bei jedem Individuum unterschiedlich gefärbt war. Da die Kunos neben ihrem ausgezeichneten Gehör unter den menschlichen Wesen auf Plédos über den schärfsten Blick verfügten und ausgesprochene Augenmenschen waren, hatten sie für jede der ihnen bekannten rund zweihundert Millionen Farben ein anderes Wort. So kam es, dass jeder Kuno von Geburt an nach seiner speziellen Haarfarbe benannt wurde. Meist war es so, dass mit jedem neugeborenen Kunokind eine neue Farbe entdeckt und benannt wurde, denn so viele Farbnuancen, wie die Haartracht der Kunos zeigte, gab es trotz des feinen Unterscheidungsvermögens der Kunoaugen in der freien Natur überhaupt nicht. So ist es nur verständlich, dass es, wie oben angedeutet, in der Kunosprache mehr Wörter für Farben gab als für andere Dinge – nämlich etwa zweihundert Millionen – und es kaum einen Kuno gab, der den Namen eines anderen trug. Die Kunosprache, die an sich schon überaus reichhaltig war, verfügte über einen Wortschatz von dreihunderttausend Wörtern, wenn man die Namen für Farben abzog, und das ist schon überaus viel für eine Menschensprache und umfasst wohl mehr als hundert Sprachen unserer Erde. Es gab nur zwei Personen unter den Kunovölkern, die eine höchst langweilige Haarfarbe hatten, eine Farbe, die genau an den beiden Enden aller möglichen und auch uns bekannten Farbskalen lag, nämlich Schwarz und Weiß. Es waren Kuno Weißhaar und sein Cousin Kuno Schwarzschopf. Natürlich sagte ihnen niemand, dass man ihren Namen und ihre Farbe für langweilig hielt, aber man gab es ihnen durch Gesten, Mienenspiel und zweideutige Worte zu verstehen. Und das war der Grund, warum sich beide von ihrem übrigen Volk abgesondert hatten und einen engen Kontakt zum kleinen Idan pflegten. Viel lieber hätten die beiden „Kuno Kaloramis“ geheißen, was eine warme Feuerfarbe bedeutete, ein besonders leuchtendes Orange, das in Worten unserer Erdensprache nicht von anderen, nach unseren Begriffen sehr ähnlichen Orangetönen, zu unterscheiden ist, aber von den Kunos sehr wohl unterschieden wurde. Oder sie hätten es begrüßt, „Kuno Fulgur“ oder „Amirabilis“ genannt zu werden, was beides eine weißgoldene Glanzfarbe in ganz verschiedenen Nuancen bezeichnet. Kuno Weißhaars Mutter hieß zum Beispiel Kuna Kaloramia. Man kann sich wohl denken, wie sehr entsetzt sie war, als sie in Erwartung ihres Kindes und womöglich einer völlig neuen, bisher unbekannten Farbe das schlichte Weiß auf dem Kopf ihres Sohnes entdeckte. Das war natürlich eine große Schande. Freilich wurde nicht ausgesprochen, dass dies eine Schande war. In der Sprache der Kunos, so reich sie auch war, gab es das Wort „Schande“ überhaupt nicht. Das war ein Wort, das die Kunos erst im Umgang mit anderen Völkern erlernten, aber unter sich so gut wie nie gebrauchten. Dennoch spürte Kuno Weißhaar wohl von früher Jugend auf den Gram seiner Mutter. Denn der ganze Stolz der Kunos ist ihr Haarschopf, der oft dreimal so lang ist wie ihre Statur. Und Kuno Weißhaars Haarschopf war eben weiß und der Haarschopf seines Vetters eben schwarz und das waren ganz banale Farben, die überall vorkamen. Ja, man stritt sich oft darüber, ob es sich um echte Farben handelte. „Weißhaar … Schwarzschopf … isch des iberhaupt e’ Farb’?“, pflegten Verwandte zu sagen und die Mutter Kuna Kaloramia und Kuno Schwarzschopfs Mutter, die mit Namen Kuna Fulgurana hieß, schämten sich dann gewaltig, denn sie mussten vor sich selbst bekennen, dass es eigentlich gar keine Farben waren. Wie oft hatte Kuno Weißhaar seine Eltern angefleht, ihm doch einen anderen Namen zu geben. Aber es war nun einmal Gesetz, dass ein Kuno nach seiner Haarfarbe benannt werden musste. Da war nichts zu machen. Das war so ziemlich das einzige Problem, aber ein nicht geringes – zumindest nicht für Kuno Weißhaar und für Kuno Schwarzschopf. Sie spürten deutlich die Verachtung, die man ihnen gegenüber hegte, und diese hing eben mit ihrem Namen und ihrer Haarfarbe zusammen, die eigentlich gar keine Farbe war. Insgeheim tuschelte man, sie seien Missgeburten. Hätten sie kleinere Ohren oder menschliche Nasen oder einen Elefantenrüssel statt Schweinsnasen gehabt, so hätte man sie nicht als Missgeburten bezeichnet. Aber eine Haarfarbe, die eigentlich gar keine war, kam eigentlich nur in zwei besonderen Fällen vor – eben bei Kuno Weißhaar und Kuno Schwarzschopf. Und das war völlig außergewöhnlich. Da die Kunos trotz ihrer sonstigen Weisheit nicht von der Überbewertung der Haarfarben ablassen wollten und Kuno Weißhaar und Kuno Schwarzschopf das ständig zu spüren bekamen, fühlten sich die beiden gezwungen, ein Wanderleben zu führen. Dabei machten sie Erfahrungen und Entdeckungen wie selten ein Kuno. Den Komponischen Märchenwald besuchten sie regelmäßig.

Dann wohnte auch noch ganz in der Nähe von Idan, dem Kleinen, eine Familie von Menschenaffen, bestehend aus dem großen Affenvater, der Affenmutter, Äffchen und dem Großen-Bruder-Affen. Eigentliche Namen hatten diese Affen nicht, obwohl sie die Sprache der beiden Riesen gelernt hatten. Äffchen aber, das jüngste Mitglied der Affenfamilie, nannte man auch Erfinder-Äffchen, weil es der klügste Affe im ganzen Wald war und von erfinderischen Einfällen nur so sprühte. Dieses Äffchen hatte einen eigenartigen Verstand, der auf die ungewöhnlichsten Dinge verfiel und geradezu imstande war, aus dem reinen Nichts etwas zu machen. Es war ein außerordentliches Äffchen. Dabei zählte es – nach der Meinung seiner Artgenossen – nur wenige Jahre und war verglichen mit dem hohen Lebensalter der Plédo-Affen, noch ein recht junger Bub. Nun sollte man wissen, was Plédo-Affen sind. Es sind eben solche Affen, zu deren Art die Affenfamilie zählte. Plédo-Affen sind nach dem Planeten Plédos benannt, auf dem sie wohnen, weil sie dort die älteste, klügste und größte Art der bekannten Menschenaffen darstellen. Sie sind rothaarig und im ausgewachsenen Zustand beinahe vier Meter hoch. Diese stattliche Größe hatten auch die beiden Eltern der jungen Affen. Erfinder-Äffchen selbst reichte dem kleinen Idan gerade bis zur Brust. Dieses Erfinder-Äffchen war Idans bester Freund. Es lebte in einer abgesonderten Behausung, einer geräumigen Grotte, die es sich heimisch eingerichtet hatte. Dort befanden sich zahlreiche Gerätschaften. Erfinder-Äffchen nannte daher seine Behausung Labor. Der kleine Idan besuchte Erfinder-Äffchen beinahe täglich.