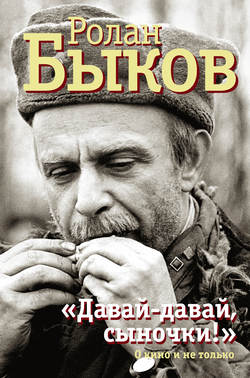

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Комиссар

О «Комиссаре» и не только

ОглавлениеЭто очень любопытная история – мое появление в «Комиссаре» Аскольдова.

Мне принес сценарий человек, которого я знал как референта Фурцевой, – Александр Аскольдов. Я познакомился с ним, когда он приезжал в Ленинград закрывать мой спектакль вместе с главным редактором министерства культуры Глаголевым. Но когда они посмотрели спектакль, они уехали, как бы не желая закрывать спектакль, хотя посланы были именно для этого. Вот тогда я впервые познакомился с Аскольдовым – красивый, высокий молодой человек, из преуспевающих чиновников.

Потом оказалось, он хочет снимать фильм. Я не с очень большим доверием к этому отнесся: чиновник будет ставить фильм. Но говорил он убедительно. Я знал, что он первый написал исследовательскую работу о Булгакове. Это давало возможность, заставляло смотреть на него с интересом.

Когда я прочитал сценарий, я отказался. Потому что как раз незадолго перед этим я посмотрел фильм «Магазин на площади», который получил «Оскара», и мне не нравилось это направление в искусстве, когда играют не человека, не характер, а играют национальность. Играют национальность – еврея. Причем играют по какому-то, я бы сказал, сепаратному соглашению между антисемитами и сионистами. Потому что у каждого классического антисемита, так уж получается, лучший друг или подруга – еврей. И так происходит деление на евреев и жидов, которых любить не положено. А евреи – это все-таки более-менее подходящие люди. Вот эта игра в еврея, в которую, в общем-то, играет весь мир, игре в пацифиста, который играет на скрипке или шьет (помните, там герой еще и шил), есть некое правило хорошего тона, некое обязательство. Это уже не творчество, а обслуживание одной из таких не очень толковых идей, вроде бы гуманистических, а с другой стороны, вроде бы и нет.

Значит, я отказался. Даже и пробоваться не буду, нет.

И пришел я однажды на вечер (моя супруга первая, теперь уже покойная, Лидия Николаевна Князева, играла там отрывок), по-моему, в Доме литераторов. Отмечали двухлетие со дня смерти Михаила Аркадьевича Светлова, которого, надо сказать, я обожал, который сыграл в моей жизни огромную роль. Он очень хорошо ко мне относился и первый сказал обо мне как об актере хорошие слова. Первые хорошие слова о себе как об актере я услышал от Михаила Аркадьевича Светлова. Он сказал: «Ты, старик, молодец, ты очень талантлив. Береги себя».

Вот. И сижу я на этом вечере памяти Светлова и думаю: а вот если бы у Аскольдова сыграть роль имени Михаила Аркадьевича, имени этого еврея – бражника, женолюба в самом хорошем смысле слова (про него не скажешь – «бабника», а именно женолюба, огромного любителя женщины как таковой, любителя женщины как объекта восхищения), честного, порядочного труженика.

Я позвонил Аскольдову и сказал:

– Скажите, пожалуйста, вы закончили пробы? На роль Магазаника утвердили кого-нибудь?

– Да.

– Кого?

Он назвал фамилию, я думаю: «Не страшно».

– А вы пробы еще проводите?

– Да, вот ищем Марию.

– Можно я подыграю?

– Вы хотите пробоваться?

– Можно я подыграю?

Когда я пришел на пробу, я не стал брать сцену из сценария, всё равно я был не готов, и сказал:

– Можно импровизацию?

И я ему рассказал какую: я лежу в постели и долго зову Марию (у человека пятеро детей!). Долго зову: «Иди спать! Иди сюда!» Она говорит: «Я занята». И так далее. Я злюсь и Бог весть что делаю (не зря же у меня шестеро детей, верно?). И когда она уже приходит ложиться, говорит ему: «босяк», он уже… хр… хр… хр… – не дождался, родной. То есть вот такая ирония в условиях гражданской войны, бедности и прочая.

Такую импровизацию я сыграл. Она была достаточно любопытная. И меня утвердили.

И дальше началось совершенное безобразие. Вдруг один из наших консультантов, человек из синагоги, написал письмо в Московский комитет партии, что вот в этой картине собрались антисемиты: Быков, Мордюкова и Шукшин, и они издеваются над евреями.

Я решил поговорить с этим человеком. Встретился с ним и говорю:

– Мне райком партии объясняет, как играть, теперь будет объяснять синагога. Ну не много ли для одного актера?

Он, желая со мной поладить, говорит: «Зачем вы играете такого грязного еврея? Что, евреи такие грязные?»

Я ему ответил:

– А кто вам сказал, что я играю еврея?

– Как? Это же еврей!

– Ну и что? – я говорю. – Что, играя Гамлета, я должен играть датчанина? Чем он отличается от недатчанина? Чем Гамлет отличается от Полония, я знаю. Но вот я никак не понимаю, чем датчанин отличается от англичанина. Ну, наверное, есть какие-то отличия. Но это этнографические подробности, не более того.

Я говорю: «И вообще, вы не знаете, что я делаю. Вы видите кадр, это кирпич, а что я из кирпича построю, вы этого знать не можете. Вы не профессионал, да и профессионал не определит, что выстроит человек из кирпича».

Ну надо сказать, на одном из праздников все гуляли, все подвыпили, были в отличном настроении, он почему-то схватил мою руку, пытался ее поцеловать, говорил, что вашим именем будет названа главная площадь в Израиле.

Как ни странно – не назвали. <…>

В этом смысле это была боевая работа, и я ею доволен. Доволен, что так случилось. Ну роль я как сыграл, не мне судить. Я считаю ее хорошей ролью. И лиричной. И человечной. И понятно, почему пятеро детей. И понятно всё. Человек, дядька хороший.

Но у меня не было всё гладко. Например, вот сцена утра, когда я выхожу во двор, ее не было в сценарии.

– Это моя любимая сцена.

– Так вот, ее не было в сценарии. Всё дело в том, что когда я приехал в Каменец-Подольский, где шли съемки, то оказался не у дел: Аскольдов меня не снимает, а снимает пушку, как она едет мимо детей, дети там всё время и пушка там всё время. И у него творческая задача сейчас – снять пушку. А я сижу день, два, четыре, пять. Я уже выпил столько, сколько выпить можно, познакомился со всеми девушками, с которыми можно познакомиться. Я уже не знаю, что мне делать. Наконец я пришел на съемки посмотреть на эту пушку.

Ну, это понятно, это самое любимое дело для режиссуры, когда берется минимум информации, информация одна – мимо детей проезжала пушка – всё. И можно это высказать режиссерски пространно, эмоционально, несколько импрессионистски: мимо детей ехала, двигалась, продвигалась, стуча колесами, огромная пушка. Дуло, колеса ехали мимо детей, которых только что искупала мать, и эта пушка надвигалась, заслоняла собой весь мир. И так далее, и так далее, и так далее.

Я говорю, придя к нему в гостиницу с выпивкой, закуской:

– Саш! Что я, хуже пушки? Я тоже могу играть, как пушка, давай возьмем минимум информации.

Мы нашли кадр: Магазаник шел на работу.

Он говорит:

– А что ты будешь делать?

– Так же, как ты с пушкой: Магазаник вышел из дома и увидел солнце… и так далее.

Он говорит:

– Давай!

Ему стало любопытно уже. Он же азартный! Что в нем замечательно, что, при всей своей суровости, серьезности и так далее, всё равно в основе лежит азарт. Азартный человек – юный человек. Это в каждом режиссере – эта вечная юность. Попробовать, узнать, проверить, что это будет. Он с искренним любопытством отнесся к этому.

– Как снимать? – сказал грустный, разочарованный чуть не во всей жизни Валя Гинзбург. – Вот где эта импровизация, снимать надо сценарий.

– Откуда снимать, – говорил грустный Валя Гинзбург. – Отсюда или отсюда? И вообще, что это будет?

Я говорю:

– Можешь поставить кран?

– Я могу поставить кран. Мне не нужно говорить, что мне делать. Ты покажи, что ты будешь играть.

– Я ничего не буду показывать, Поставь кран! Так. И скажи, в каких местах я могу играть: где я на общем плане, где на крупном.

– Пожалуйста, если я так поставлю стрелу.

Я говорю:

– Мне нужно, чтобы ты начал со среднего плана, повыше пояса, чтоб ты меня взял, когда б я вышел.

– Почему?

– А я хочу помочиться с утра.

– Ну, хорошо. А дальше?

– А дальше, когда я как бы застегнул штаны, давай меня на общем плане. Бери с верхней точки. Я тут потанцую. Помоюсь…

А сам про себя думаю: а перед этой сценой я хотел, чтобы дети орали во все голоса: «Я хочу кушать, я хочу кушать…» (Саша, к сожалению, этого не сделал.) Встали, захныкали: все хотят кушать. А он вышел на улицу, и солнце ударило по глазам после темноты. Как замечательно жить! И как замечательно утром выйти помочиться, выйти на холодненький воздух, босыми ногами… Но надо помыться, но это ж формальность: два раза тронул рукой умывальник, плеснул на лицо, вытерся рубашкой – ну чего мыться-то особенно, и затанцевал под солнцем.

А когда вытерся, подумал: «Танцую я, танцую, дотанцуюсь…» И подумал о том, как жизнь страшна. А потом понять, что надо идти на работу, на работу… (вот эти разные мысли, этот импрессионизм – пожалуйста. Актерская пластика может то же самое, что и режиссерская). Я пошел, быстро, делово собрал свои вещи, там слесарный инструмент. Увидел семечку, которая там лежала, тут же делово съел семечку, будто позавтракал семечкой. Потому что молочко-то младшему отдал. Позавтракал и увидел издали Марию с младенцем (ну, вы знаете, что последнего больше всех любят), и затанцевал перед ними, и смешно стал играть, и поцеловал взасос попку маленького своего ребеночка и стал чего-то играть с ним, будто маленький ребенок понимает. Потом ушел, посмотрел, попрощался и закричал:

– Чиним, паяем кастрюли.

Магазаник шел на работу. Новелла.

На съемках я встретился впервые с Нонной Викторовной Мордюковой, которую я любил, обожал и обожаю.

Я говорю ей слова любви по телевидению. Многие там выступали. Она сказала:

– Ой, как ты обо мне хорошо сказал.

– Так я тебя люблю, Нонна Викторовна.

Кстати, Нонна Викторовна не очень меня привечает. А я не обижаюсь. Ну, так. Ну хотя и, наверное, неплохо ко мне относится.

Но всё дело в том, что она, по-моему, пример великой актрисы. Великой русской актрисы. Потому что Русь – ее национальная тема. Народ. Женщина.

Наверное, именно поэтому в нашем кино она и не нашла достаточного своего раскрытия. Потому что очень долго в нашем многонациональном государстве русское – это было что-то вроде сувенира, «рашен продакшн» – сертификатный фильм вроде сувенира. <…>

Нонна пришла в искусство тогда, когда были девушки с гитарами и без, девушки без адреса и с адресом, королевы бензоколонки, а семейная тема не поднималась, как самая остросоциальная тема. Потому что семейная тема социально ослабленная. А нашему кино не дай Бог было заниматься социальными вопросами. Поэтому были девушки. Семья пропускалась, и дальше Нонна Мордюкова могла прорваться только с темой вдовы. Она и пела: «Я вдову играла 18 лет». И Доронина прорвалась с темой оставленной женщины, а вот этот весь семейный блок отсутствовал. Потом, когда уже пришли «странные женщины», «сладкие женщины», гражданки Никаноровы, которые одновременно и сладкие, и странные, Нонна Викторовна не нашла места.

Но то, что она сыграла! В том разнообразии, которое она сыграла, она мне кажется, ну во-первых, первой актрисой того времени, в искусстве которого я прожил и проживаю, изумительной, выдающейся актрисой. А главное, тот потенциал, который в ней всегда чувствуется, – Боже мой! Меня иногда душили слезы, когда я думал о Нонне Викторовне. И я ей предлагал что-то сыграть, но, видимо, как-то неловко предложил, и она отказалась.

Так вот, о съемках «Комиссара», – я зашел как-то, ожидая своей сцены, ну там безбожно застряли на сцене родов: и свет ставили, и теней пытались добиться на стене. Я думаю: ну, Боже мой, известно же, что так нельзя: настоящие черные тени делаются студийным способом, иначе не получатся. Вообще это очень сложно, чтобы и лицо было высвечено, и тени были, не получится, невозможно это. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь снимет, но в общем невозможно.

И вот таскают эти приборы туда-сюда несколько часов, полсмены, Нонна Викторовна лежит в рубашке под простыней. Четыре часа. Перерыв. Она говорит: «Я не пойду обедать. Буду лежать. Посплю, что ли».

После обеда опять начинается эта мука. Причем Аскольдов – волевой, мощный, его слушаются. Тишина в павильоне напряженная, нервная. И вдруг она громко, так, что все вздрогнули, говорит:

– Саш!

Все прислушались.

– У нас в палате, когда я рожала, лежала одна женщина, и когда ей приспичило рожать…

И Нонна Викторовна показала так, как я не сумею показать (зарисовка Нонны Викторовны в показе любого характера бесподобна, к сожалению, она сыграла мало характерных ролей). Она показала совершенно замученную женщину, в муке, которая говорит: «Ну врач, ну медсестра, ну чего вы ходите, начинайте роды, чего зря ходите!» То есть женщина считала, что врач должен начинать роды, от него зависит начало родов, а не от нее.

Засмеялись все, засмеялся Саша и объявил перерыв.

А если перевести с «русского на русский», то Нонна Викторовна им сказала:

– Саша, не помогай ты мне сыграть роды, ничего про это ты не знаешь, ведь рожала я. А ведь в жизни это и смешно бывает. Доверь мне.

Раскрепостились, перестали ставить тени, мгновенно сняли сцену. Играла она потрясающе. Вы помните.

Я был пленен ею, когда смотрел материал, увидел, как она играет беременную женщину: казалось бы, ну беременная и беременная. Ах, нет, как она передает это состояние и как она не постеснялась, когда она отодвигает рубашку и дует под мышку: пот. Кто бы из актрис решился на такой жест?! Да никто! Пот она сыграла. Роды – это мука, тяжесть.

Я совершенно влюблен в ее голос. Я потрясен ее слухом. Они с сестрой когда поют (у нее очаровательная сестра), они умеют специально детонировать, они умеют привирать не только на тон, но и на полтона. Они с абсолютным слухом и поют дивно.

Еще у меня было одно потрясение, когда молодая актриса рассказывала: здесь я люблю, здесь я не люблю. Подробно рассказывала о своих чувствах. Нонна Викторовна сказала: «Бесстыдница».

Она с вами не станет разговаривать о том, что она чувствует: это ее тайна. Потому что чувствует она исповедально, чувствует она по-настоящему.

Не надо только делать за нее такое: безудержный талант от природы. Да, безудержный талант от природы, но и огромная работа мысли, невозможность для нее притворяться и врать. Она не ханжеская актриса. Вот этот ее шедевр, помните, в этом «Русском проекте» с этими рельсами. Ее игра стоит любой роли, даже серии ролей. Как жестко она играет! В отношении характера не фальшиво. Вот. Человек не может допустить фальши. А в смысле механизма своего это же агрегат, это комбайн, это универсальная машина. Она может играть комедию, она может играть трагедию. Жаль, что она не сыграла Шекспира, Островского, что не сыграла всех великих мира. Мольера. Боже мой! Что могла сделать эта актриса!

Но не ставили ничего этого. А ставили, так пригласили бы. Ставили «Бальзаминова», так тут же пригласили.

Не ставили. За период расцвета Нонны Викторовны не снималось вообще ничего. Семьи вообще не было. Она должна была играть женщину. Классика вообще не ставилась. Классику позволялось ставить Бог весть кому.

Поэтому Нонна Викторовна могла расцвести только в театре.

А у нее невероятные возможности. Я считаю, что то, что она даже сыграла, это замечательно.

Я смотрю на Нонну Викторовну и думаю: Боже мой, какое счастье, что она есть. Я как-то присваиваю людей талантливых. Мне кажется, что Пушкин – мой. Я присваиваю города. Есть мой Париж. Мой Бомбей. Есть мой Джайпур. Мой Нью-Йорк. И Нонна – моя.

Это огромная радость моей жизни. Личное мое счастье. Вот это счастье – смотреть на Нонну и думать о ней.

Я слишком много играл и ставил себе разные задачи: играть в разных школах. Много занимался и думал, как играть. Нет актеров моих данных внешних, которые бы заняли такое место в кино. Актерам моих данных положено играть в эпизодах, смешной или трагический. А я вышел на вторых героев («Здравствуй, это я!», «Звонят, откройте дверь» и т. д.). Потом на первых: «Проверка на дорогах». Вот как раз «Проверка на дорогах» сыграна в школе ближе к Нонне. А Тереха когда я играю, это ближе к Малому театру. Вот я так для себя распределил. Ну а «Проверка на дорогах» – это ближе ко МХАТу, ближе к идентифицированию себя с человеком, слиянию с ним.

А, допустим, последняя моя работа, жутко театральная работа в кино. Я, когда гримировался, нос себе клеил, огромную губу, я думал: лопнет экран или нет, ведь не полагается играть не со своим лицом. И не лопнул экран. Я реальный, живой. Рядом люди без грима и менее натуральны, чем я. Некоторые. Значит, может не лопнуть экран.

Я старался играть по-разному именно в разных школах. То, что я сделал на пробах в «Оно»[4] у нашего чудного ленинградского режиссера Сергея Овчарова, я там сыграл с внутренними пропусками! А у одного азербайджанца сыграл с внешними пропусками. Это очень интересно (я картины не видел, не знаю, что осталось от моей роли). Этой моей манеры еще никто не видел, потому что я на пробах сыграл, а в картине не пришлось, потому что там нет сжатия времени.

Это манера, которую я изобрел: внутренние условности при внешней реалистичности. Она мне безумно нравится. Я так не сыграл пока нигде, ну нет роли такой. А там можно было. Там я сыграл на пробах у него превращение человека за момент пробы. Пришел такой командир гражданской войны, и на глазах он меняется: предал жену, стал «совком», чиновником, меняется на глазах в кадре, внутренне так, незаметно перестраиваясь, что вы вдруг видите, что произошло с людьми, как это постепенно происходило. Причем вы даже не заметите ни одного шва. Вот это превращение человека на ваших глазах, внутреннее превращение.

Жаль, что я не попросил этой пробы, пробы не сохраняются.

То есть я готов к актерскому творчеству несколько другого ранга. Может быть, к актерскому творчеству XXI века.

Вот проба была у меня у Балтрушайтиса на «Ленфильме», и Володя Сердюченко говорит: «Как можно не утверждать, у Быкова проба – шедевр». Так поэтому и не утвердили. Потому что неизвестно, какое кино должно быть.

Тогда мой режиссер на картине «Оно», на пробах очень расстроился: «Но это же всё не войдет в картину, как же быть». Он был очень расстроен.

У Лёвы Кулиджанова я пробовался в Достоевском[5]. Он мне сказал прямо на пробе: «Утверждаю. Это изумительно».

Я единственно о чем его попросил: «Это же проба. Давай я тебе не по сценарию, давай я тебе полный текст Достоевского скажу. Может, раз в жизни удовольствие получу». Он мне разрешил. А потом сказал: «Я тебя не могу утвердить. Я тогда должен не утвердить всех других. И получается, что ты из другой компании. Это преждевременно».

Актерское творчество не может быть в стол. Кафка написал – никто не понимал, пришло время – все ахнули. Актер не может сыграть, чтобы пришло время – все ахнули.

<…>

Да, есть актеры и есть фигуры. Я замечаю неожиданность такую: одни фигуры после смерти растут, а некоторые рушатся. Фигура, например, Михаила Ромма выросла в крупнейшую, какой он при жизни не был. А фигура Пырьева рассыпалась, хотя и была более крупной, понимаете? И роли. Я заметил, что какие-то роли растут. Когда я сыграл «Служили два товарища», то был обвинен в театральности и даже в наигрыше. Ну, тогда, вы помните, существовал «бормотальный реализм», и если кто-то играл сочно и ярко, то «что это!», это считалось театральной работой. Нет, родные, не театральная. И сейчас она нормально воспринимается.

Так что очень по-разному я играю. И увидел я это впервые у Марчелло Мастроянни. Когда я увидел его в «Сладкой жизни», я подумал: «Да, гениально играет, но он сам такой, так подходит к роли». Когда я увидел его в «8½», я подумал: «О, как вырос актер! Смотри, какой интеллектуальный актер». Потом я увидел его в «Казанове-70»: «Да он классно владеет водевилем!» Потом в «Браке по-итальянски», в «Разводе по-итальянски»: «Да он сочный театральный актер, прекрасно играл бы в Малом театре». Увидел его в «Десятой жертве»: «Боже мой, да это типичный коммерческий артист, модно одет, модно накрашен, такие коричневатые волосы, модный цвет». Он так владеет школами – величайший актер.

Хотя предмет восторга дли меня – Анна Маньяни, русская Анна Маньяни – Нонна Мордюкова.

Многострадального «Комиссара» мы увидели в дни Московского фестиваля 1987 года. Перестройка набирала обороты. Интерес у мира к нам огромный. Приехали замечательные гости. Во главе Союза кинематографистов Элем Климов. Придумали в Союзе «ПРОК» (профессиональный клуб) – площадку для дискуссий. В один из дней фестиваля была устроена встреча Климова с делегациями. В конференц-зале набилось столько народу, что и на полу не было свободного места. Климов рассказывал о переменах в нашем кинематографе, о снятых с полки фильмах. На вопрос, все ли фильмы выпущены на волю, Климов с гордостью ответил: «Все!». «Нет, не все», – раздался голос. И пробираясь через сидевших на полу людей, к столу подошел Александр Аскольдов. «Но копии нет, и негатив смыт», – возразил Климов. «Копия есть у меня дома, под кроватью». Восемнадцать лет она ждала экрана. Все дружно потребовали просмотра. Через два дня в белом зале он состоялся. Мы с Роланом, еле протиснувшись ко входу, так и простояли в дверях весь фильм. Второй раз в жизни в темноте я увидела на лице Быкова слезы. Это были счастливые слезы.

Член Политбюро Александр Яковлев сказал при встрече Быкову: «Удивлен, что секретари Э. Климов и Г. Панфилов против выхода фильма». На одном из секретариатов Аскольдову предложили вырезать кое-что, и Аскольдов их, что называется, послал: «Я бы мог это сделать восемнадцать лет назад, что же я буду это делать сейчас!» Но резонанс от просмотра в Союзе был таков, что замолчать картину было уже невозможно. Дальше началось триумфальное шествие фильма по экранам мира. Самое странное, что когда картину выдвигали на Ленинскую премию, Союз добился, чтобы премию посмертно получил невозвращенец Андрей Тарковский. Надо думать, горько было Аскольдову. Его комиссар жизнь отдал за революцию, а премию имени Ленина отдают гениальному режиссеру, умершему к тому времени за границей.

4

«Оно» в прокате – «Мякинный ветер».

5

«Униженные и оскорбленные».