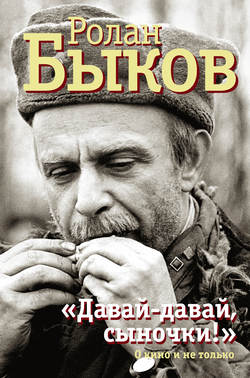

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 21

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Автомобиль, скрипка и собака Клякса

Поиск воздействия

Оглавление<…>

Чем дольше я занимаюсь вопросами искусства, обращенного к детям, кинематографом для детей и юношества, чем больше по крупицам собираю о нем сведения, открываю для себя его пространство и время, чем серьезнее задумываюсь о проблемах и тайнах человеческого детства, – тем острее встает передо мной огромное количество все новых и новых вопросов, тем стремительнее отодвигается от меня горизонт истины. И вдруг открываются самые фантастические картины нехоженых земель, горные цепи окаменевших в веках хитросплетений вечных проблем и кажущиеся непроходимые леса человеческих взаимоотношений.

Вот почему сегодня для меня в искусстве для детей стала немыслимой арифметика ясных величин, где взрослый всегда и во всем знает и понимает больше ребенка или подростка, где он якобы открывает ребенку мудрость светлого и прекрасного мира, а ребенок жадно впитывает в себя художественный, педагогический очищенный рыбий жир и воодушевленно растет – и нравственно, и морально, и всячески. Эта арифметика ясных величин стала немыслимой оттого, что взрослый сегодня подчас отстает от ребенка по количеству усвоенной им новейшей информации, оттого что обилие информации породило у детей новый вид восприятия. Об этом новом виде восприятия несколько лет назад на одном из семинаров по научно-популярному кино главный редактор Киевской студии научно-популярных фильмов Загданский говорил как о механистическом. Этот новый тип восприятия предполагает особенность современного подростка воспринимать информацию, не воспринимая ее по сути дела. Встарь об этом говорилось так: «в одно ухо влетает, в другое вылетает» или «пропускает мимо ушей». Ребенок бессознательно непрестанно меняет волны, частоты и длинноты «принимающего» информацию аппарата, избегая давления на себя. Он приспосабливается к новым формам воздействия на себя, с биологической изворотливостью вируса приспосабливается к новым антибиотикам. Ребенок привыкает к обилию информации как к общему «шуму». <…> Запросто, хлебая суп и пререкаясь с бабушкой, смотрит он по телевизору далекие айсберги, взрывающиеся вулканы, южноамериканских тропических птиц, африканские племена пигмеев и уличные столкновения демонстрантов и полицейских где-нибудь в Белфасте. А когда он переключается на третью программу, лучшие специалисты в области физики, математики и химии, кандидаты и доктора наук преподают ему свой предмет не только не хуже, а часто лучше его школьного учителя. <…> Этот смещенный в масштабах образ времени ложится в подсознании глубоким ощущением бытия: «Всё бренно!» Кончается категорический авторитет у читателей и родителей. Механическое восприятие создает систему восприятия избирательного. Ребенок сейчас похож на самонастраивающийся аппарат, самостоятельно фокусирующий свое внимание, руководствующийся интуитивными внутренними импульсами-сигналами: «Внимание, что-то новое!», «Внимание, что-то интересное!» или: «Это уже слышали!», «Это слышали, и не раз!», и тут мгновенно, автоматически происходит расфокусировка внимания и действует система «в одно ухо впускаю, в другое выпускаю».

И разве мыслимо в этой информационно-художественной среде рассчитывать на воздействие арифметических построений ясных величин? Разве мыслимо, не меняя интонации, рассчитывать на то, что тебя услышат? Это немыслимо, как немыслима стала простая механика логического воздействия сюжета, иллюстрирующего благую мысль и единственно верный вывод. К этому привыкли как к общему шуму. Виктор Сергеевич Розов недавно говорил о том, что лет десять тому назад подросток в пятнадцать-шестнадцать лет, когда ему говорили: «Приходи не позже 11 часов вечера», – возмущался и с гневом заявлял: «Мне уже шестнадцать! Я уже взрослый человек! Я сам знаю, когда мне приходить!» Сегодня на просьбу прийти не позже одиннадцати он совершенно спокойно отвечает «хорошо» и приходит в час ночи. Он стал чуть ли не снисходителен к заблуждениям родителей по поводу его самостоятельности. Всё бренно: «Построен новый металлургический гигант, где-то свергнуто правительство, „Спартак“ снова выиграл».

Когда перегружена междугородная телефонная связь, вежливый голос автоматической телефонистки бесконечно, на одной ноте твердит в трубку: «Ждите», «ждите», «ждите», «ждите»… И очень часто занятые ум и сердце подростка отвечают нам тем же механическим голосом внутреннего автомата: «Ждите», «ждите», «ждите», «ждите». Ждать немыслимо, надо искать пути воздействия, надо искать новые каналы коммуникаций с подрастающим поколением, надо обращаться не только к его разуму, но и к миру его чувств, надо включать в сферу влияния его подсознание, надо трезво оценивать изменившиеся параметры его восприятия.

Когда-то давно, когда я работал еще в Московском театре юного зрителя, мы выпускали пьесу по повести Беляева «Старая крепость». Боясь критикуемого тогда авангардизма в произведениях о молодежи, решено было усилить роль чекиста коммуниста Омелюстого. И если у Беляева в повести чекист Омелюстый по горло был занят своими серьезными взрослыми чекистскими делами, то у нас в инсценировке львиную долю своего времени он уже отдавал нам, подросткам: Ваське Манжуре, Петьке Маремухе и другим персонажам пьесы. Были дописаны сцены, в которых чекист Омелюстый говорил очень верные вещи. Артист М. Колесников играл хорошо. Но, как-то незаметно мы от яркого, сочного образа, написанного В. Беляевым, пришли к штампованному образу, характерному для плохих «тюзовских» пьес, – образу «главноуговаривающего». И этот образ слился для нашего зрителя с потоком унылых и серых фигур на детской сцене, которые он видел, и видел не раз. Ребенок всегда с предубеждением относится к менторству. Но наш зритель воспитан в духе безоговорочного уважения к образам чекистов и революционеров. Возникли ножницы восприятия: на сцене декларировалось одно, а зрительское сердце подсказывало другое; это искало объяснения. Когда же по сюжету выяснились разные таинственные события, то наиболее догадливые и темпераментные в зале при выходе актера, играющего Омелюстого, на сцену взволнованно шептали: «Шпион, шпион, шпион!» Желание возвысить образ Омелюстого и усилить его роль вдруг неожиданно привело театр к дискредитации образа. Ибо проведенная акция была сделана без учета восприятия юного зрителя.

Произведение, в котором излагается самая благая мысль, но которое не воздействует на зрителя, не заражает его своей идейной концепцией, становится вредным, ибо если юный зритель остался равнодушным к такому произведению, значит это произведение воспитывает у него равнодушие. И тогда декларация идеи добра практически оборачивается воспитанием равнодушия. Можно доказывать в фильме, что служить Добру очень хорошо, но если художник не сумел сделать своего юного зрителя чуточку добрее, то идеал служения Добру не просто не дошел до зрителя, а стал своей антитезой – стал идеей безразличия к добру. И эта-то «идея» вполне заражает зрительный зал, вполне воздействует. И я снова слышу механический голос внутреннего автомата, от которого холодеет кровь: «Ждите», «ждите», «ждите», «ждите»… Но в этом голосе мне уже чудится саркастическая нота: «Как же, дожидайтесь!..»

Нет, ждать немыслимо, как решительно немыслима арифметика простых чисел или механика иллюстрированного сюжетом довода. Искусство для детей пришло к необходимости мышления категориям «алгебры и интегральных исчислений», с учетом коэффициента восприятия.

Моя последняя картина «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» по своему внешнему ряду – эксцентрическая трюковая комедия. Она рассказана языком, который вполне ясен зрителю и как развлечение, и как способ раздумий. Однако я сознательно искал новизну формы, своеобразие пластической конструкции картины. Картина музыкальная, с применением приема вариоэкрана, со слиянием условного и реального, с ярко выраженной тенденцией театрализовать кинематографический язык. Она собственно продолжает художественные идеи картины «Айболит-66», но в чем-то и противостоит им. Отчего же столько внимания новизне формы? Принципиальному желанию театрализовать киноязык? Да оттого что мне хочется быть услышанным в общем «шуме», оттого что я хочу воздействовать на моего зрителя, взрослого и ребенка. Мне хотелось заставить моего зрителя как бы «играть» в фильм. Сделать его соучастником этой игры – а это ему всегда понятно.

Новизна формы, наверное, не единственная возможность быть услышанным, есть и другие. Но новизна формы, рассчитанная на восприятие зрителя, – это, несомненно, тоже путь. Я сейчас все время мысленно отрываю кинозрителя от телевизора. Мне кажется, что я должен ему показать нечто такое, чего он на голубом экране пока не увидит. Отсюда широкий формат, и вариоэкран, и постановочная сложность картины. Но главное – это заставить зрителя играть в фильм. Отсюда – приемы откровенной театрализации с установлением контакта условных героев со зрительным залом. Если в картине «Айболит-66» таким героем для меня были грустные и веселые клоуны, которые сами строили декорации, обращались к зрителю, «декларировали идеи фильма», то в картине «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» идея масок конкретизируется. Я вдруг понял, что веселые и грустные маски в «Айболите-66» для моего юного зрителя – некоторая абстракция. Для современного зрителя гораздо конкретнее является понятие киномаски того или иного популярного актера. Так возник один из основных условных образов картины – музыканты. Внешне они являются орнаментом картины. Это вокально-инструментальный ансамбль (к чему очень привык и детский, и юный зритель) в составе: Георгий Вицин – гитара банджо, Михаил Козаков – гитара, скрипка, Николай Гринько – контрабас, Алексей Смирнов – туба, Зиновий Гердт – ударные, солист – Олег Анофриев, дирижер – Ролан Быков, администратор оркестра – Спартак Мишулин. Существование Вицина на экране для зрителя – естественная условность. Наоборот, зритель удивляется, когда видит живого Вицина в жизни: ой, смотрите, «живой Вицин». Так же и с другими популярами. Я вижу, что их существование перед экраном на иллюзорно созданной авансцене (а выход за экран – это и есть, на мой взгляд, имитация театральной авансцены) нисколько не смущает зрителя, как не смущает зрителя их «вход» в экран. Условные музыканты, войдя в картину, начинают сталкиваться с реальным сюжетом, как с реальной действительностью. Они помогают герою, они, как добрые джинны, могут превратиться то в повара, то в шофера, с теми же целями, что и волшебники в сказках: чтобы накормить, чтобы подвезти. Они перевоплощаются в самых разных персонажей, которые разыгрывают сюжет, постепенно сливаясь с реальными действиями и стирая грани между условным и реальным. И где-то тут, на пересечении условного и реального, возникает сказка как поэзия реального, как слияние искусства, детства и основной проблемы всей этой житейской истории – любви.

В картине действуют герои всех возрастов: пятилетний Кузя, двенадцати-тринадцатилетние Аня, Олег и Давид, семнадцатилетняя Алла и ее школьный товарищ, их родители, а также дедушки и бабушки. И на срезе всех возрастов хотелось проследить взаимоотношения детства как мечты и возраста как реальности и, наоборот, будущего как мечты и детства как реальности.

Тут способ воздействия на зрителя рассчитан не только на сознание зрителя, но и на его эмоциональный, чувственный мир и его подсознание. Мне хотелось, чтобы конструкция всей суммы идей картины была конструкцией построения самых разных зрительских киноудовольствий. Мне хотелось создать в картине орнаментологию, но не только как украшение, не только как затейливый рисунок заглавных букв, не только как интермедии, но и как образование некоторых сюжетных пауз как некоего «молчания» внутри сюжета.

Очень я боюсь этого скороспелого зрительского «знаю, понял». Мне все время хочется предложить ему некоторую недоговоренность. Ведь есть на свете вещи, которые словами не выразишь. Не то чтобы они не поддавались лингвистической форме, – нет. Но высказанные словами, эти сложные явления жизни становятся однозначными и плоскими. Есть же на свете молчание мудрецов, молчание влюбленных, молчание старых друзей, которые богаче, чем слова, раскрывают смысл и конкретность человеческих взаимоотношений, когда говорят: «Помолчим», что на деле значит: «Подумаем». «Ты сам поймешь». Вот на это «Ты сам поймешь» рассчитано в фильме общее конструктивное построение.

Сейчас, когда для очень многих девальвировалось человеческое чувство, сейчас, когда очень многое обращено к сознанию человека, очень важным, безгранично важным становится обращение к человеческим чувствам. Раскрытие понятия любви как понятия высокого, чистого, прекрасного, как понятия эстетического и поэтому близкого искусству, как понятия человеческого обогащения и нравственного роста и поэтому близкого детству – вот одна из основных задач картины. Мне хотелось бы, чтобы зритель не только понял и не столько понял, сколько бы ему захотелось – и красоты чувства, и любви ко всему живому, и той грусти по детству, которая для меня является чувством значительным, ибо именно грусть по детству в этой картине являет из себя чувство верности. Для меня воспитание чувства сейчас – проблема не только нравственная, но и проблема гражданственная. Я не верю в безнравственность гражданина, я не верю в аморального патриота. Для меня высокая нравственность, заложенная в детстве, есть фундамент, на который опираются самые прочные человеческие убеждения.

После выхода картины «Айболит-66», картины, в те годы несколько новой по языку, по образной системе, я много общался со зрителями, получал много писем. Письма были разные: были письма, полные благодарности, были и другие письма. Одна девушка, не назвав себя, написала, что ей в жизни не везет, что все ее обижают. «В нашем городе пять месяцев шла ваша картина „Айболит-66“. И когда меня обижали, я шла смотреть этот фильм, и мне становилось легче. Сейчас мне опять обидно, и я не знаю, что делать, поэтому решила написать Вам. Мне снова стало легче, как будто посмотрела Вашу картину».

Но приходили и совсем другие письма. Два инженера из Ленинграда написали мне самое лаконичное письмо: «А вы сами свою муру видели?» Из Новосибирска пришло письмо такого содержания: «Дорогой артист Ролан Быков! Очень люблю смотреть на Вас в кино. Сорок лет хожу в кино. Любую дрянь могу высидеть до конца. Здесь не выдержала, ушла. С приветом. Надя».

Я ожидаю после картины «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» всяких писем, и хороших и плохих. Но сейчас уже зритель более спокойно относится к поискам всяких форм в кинематографе. Появилось много мюзиклов, появилось много картин условного поэтического языка, – не в этом дело. Я предполагаю одно серьезное недоумение зрителя: почему мысль картины не слагается из простой суммы мыслей, вытекающей из каждого эпизода? Массовый зритель вполне разбирается в киноискусстве, и некоторым очевидно захочется более арифметического построения картины как суммы ясных величин. Я даже предполагаю, что за это строго с меня спросят и отдельные критики, и заранее ищу, за кого бы мне спрятаться. Спрячусь-ка я за Льва Николаевича Толстого. Он писал Н. Страхову: «Нужны люди, которые бы показали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении, и постоянно бы руководили читателем в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».

Что бы мне ни написали еще два инженера и добрая Надя, которая любит ходить в кино, я люблю своих зрителей. У меня за 25 лет работы в области искусства для детей возникло ощущение, что вообще к юным зрителям нужно относиться как к своим собственным детям. И я вечно в печали: как же выполнить выпавшую на мою недолгую жизнь хотя бы частичку той огромной задачи, которая стоит перед детским кинематографом вообще.

Кинематограф для детей называют воспитательным. Я бы назвал его – родительским. И пусть это не совсем научно, но для меня зато вполне конкретно. Поиск воздействия – смысл моей режиссерской работы. Мы, родители, знаем, что на наших детей влияет многое. Мы пристально следим за влиянием улицы, школы, двора, родственников, телевидения. Ребенок мог видеть, как его родители ссорились или мирились и как отец пришел пьяный или ушел из дома… Мы должны исходить из того, что он все это видел, все это слышал, все это знает и переживает. И он может быть скрытен. Он в том возрасте, который можно совершенно точно назвать возрастом неоткровенности. Ни за что на свете об очень многом не скажет он никому, даже самым своим близким. Он скрывает в себе сокровенное как стыдное, как недозволенное – он скрывает то, что ему становится понятным, или малопонятным, или смутно ощущаемым. И он умеет вести себя так, как этого требуют от него окружающие, и взрослые, и сверстники. И он уже может быть таким, каким его хотят видеть.

Искусство для детей должно разговаривать с ними на уровне самых сокровенных мыслей и чувств, на уровне их откровенности. И тут я вступаю в противоречие с собственной неоткровенностью, которая подчас так понятна. Откровенность вообще – дело деликатное, и иногда лучше промолчать, особенно когда дело касается чувства, любви. Но промолчать можно только при одном условии: когда моему зрителю будет совершенно ясно, о чем я молчу, когда он мне поверит, когда он мне доверится, сидя в темном зрительном зале у освещенного киноэкрана.

Иначе мы будем терять своих детей не только как кинозрителей, но и просто как наших родных и близких, которые уходят от нас в другую жизнь, в другую веру, в другое мировоззрение, становятся нам чужими и даже враждебными. Мы живем в новое время, с его стиснутым временем, с его стремительным ритмом. У матерей не всегда хватает времени для того, чтобы спеть ребенку песенку, а нынешние бабушки часто совсем не знают сказок. Искусство для детей обязано взять на себя часть родительских забот… и спеть песню, и рассказать сказку, и доверительно пооткровенничать, и гневно отвергнуть и простить. И о чем бы прекрасном мы ни рассказывали, мы должны помнить, что у улицы есть свои мнения по этому поводу и что своего мнения улица перед ребенком не скрывает. Мы не должны бояться изображения моральных и нравственных болезней, потому что нам нужны произведения, которые могли бы выработать в юном организме иммунитет против различного человеческого и общественного зла.

В картине «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» рассказывается о любви, о детской любви. Детская любовь – всегда несбывшаяся, так уж устроено природой. Но модель несбывшегося, которую в детстве переживает каждый человек, самая серьезная закалка всей его нравственности. Ведь от несбывшейся любви рождаются поэты, преступники и обыватели. Но один из путей, который впоследствии может выбрать человек, намечается уже в детстве, в его первом сильном чувстве. В моей картине нет конца истории детской любви, нельзя же ребенку говорить: любовь не сбудется. Это все равно, что при виде похоронной процессии кричать: «Таскать вам не перетаскать!» Любовь моих юных героев сталкивается с фактом житейской правды. Старшая сестра героини Алла, которая с первого класса дружит с рыжим мальчиком, вдруг неожиданно выходит замуж за своего репетитора, аспиранта, без пяти минут кандидата наук. Как правило, девочки, которые дружат с нами до десятого класса, почему-то выходят замуж за других. Это очень грустный факт, хотя бывают и исключения. Но чем бы ни кончалась детская любовь, именно она, первая, самая сильная и чистая, остается с нами на всю жизнь, как огромное открытие нашего детства, как открытие неба и земли, матери и отца, слова и пространства. Детская любовь – такая же великая наука счастья, как наука сказок, легенд и колыбельных песен, она всегда будет противостоять реалистическому прагматизму и девальвации чувств. Образ является открытием искусства. Иисус Христос тоже образ. Может быть, не больше. Но и не меньше. Великий образ! В своих проповедях Искусство должно быть достойно божеских почестей, но дело не в почестях. Дело в миссии. Да, искусству от религии остались «божественные задачи».

Вольтер сказал: «Если бы Бога не было, его следовало бы придумать». Прямая задача искусства для детей: поиск выражения законов и норм нравственности, морали, проповедь этих законов, осмысление современного и передача опыта вечности.

Когда П. Вяземского спросили о сходстве и различии А. Пушкина и М. Лермонтова, он сказал, что, конечно, они очень схожи, что и тот и другой – буря и ураган, «но при этом у А. С. Пушкина при любых стихиях в нижних слоях атмосферы над головой всегда голубое небо». Голубое небо над головой! Высота и ясность пушкинского неба над головой – вот каким мне представляется небо кинематографа для детей.

Но при всем том, что я сейчас попытался высказать, главное для меня, не те приблизительные ответы, к которым я пришел почти за 30 лет работы для детей, а те вопросы, которые сейчас встали передо мной: каким же все-таки он должен быть, сегодняшний и завтрашний кинематограф для детей? И где граница проблемы кино и детства?