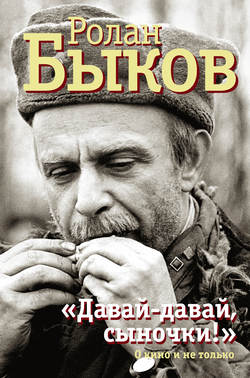

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 26

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Нос

Монолог в гримерной

ОглавлениеЖизнь в искусстве уже большая, тридцатилетняя, интересных работ было много, и самой моей интересной работой, вымечтанной, и получающейся, и удающейся, была эта. Не хочется ни жить, ни работать. Хочется умереть, уснуть…

Это связано с тем, что необходимость в искусстве призрачна, она теоретична. Искусство необходимо – это ясно, это не вызывает сомнения. Но практическая необходимость искусства выражается в общественных институтах, устройстве. Все были очень довольны в «Экране», когда я пришел с предложением ставить эту картину, но в результате оказалось, что художественная требовательность для «Экрана» – это излишний критерий, для людей, не уважающих экран… Об этом трудно говорить… Не зря Мельников отказался ставить «Женитьбу» в «Экране». Гоголя ставить очень сложно, это костюмное, историчное. Тем более такая вещь, как «Нос», – одна из самых непонятных, сложных и прекрасных вещей в русской литературе. Не потому, что непонятно, а потому, что понятна она прекрасно, изумительно, нежно. Я действительно мог бы сделать хорошую картину, сейчас это почти невозможно. Если я не найду какого-нибудь мецената. Мне не хватает 3–4 съемочных дней, от силы 5. Это не проблема для трат телевидения. Потому что сделать хорошую картину по русской классике – это серьезная проблема. И для телевидения, и для всего искусства. Значение русской классики, особенно для молодежи, которая в школьном периоде чуть не отворачивается от русской классики насильственно, – в этом, конечно, повинна система преподавания литературы, которая вызывает отвращение. Это очень серьезная работа, мне казалось, что ее необходимость я доказал. Материал, который я представил, был принят с восторгом на студии, но это ничего не означило. И я сейчас в руках не конкретно телевидения, не конкретно «Экрана», а в руках одного подонка, чинуши. Это очень, очень обидно в моем возрасте – ничего не мог поделать с подонком. С ним можно поделать, но сил нет. Я с апреля снимаю с воспалением легких. Я с апреля снимаю без средств для такой картины, без времени, без подготовки. И я преодолевал, в общем, много, но сейчас, в этот последний период, происходит чудовищная вещь – стоит огромная дорогая декорация в Петропавловской крепости, в которой снимать – один организованный день, и… Лежит материал в лаборатории проявленный, а у нас систематически идет брак из-за непрофессионализма второго оператора операторской группы объединения «Экран». Как только я начинаю с этим бороться, начинается борьба за престиж «Экрана»: «А, значит у вас, в кино, все хорошие, а у нас, на телевидении, все плохие!?» Я сдерживал этих людей, но когда на меня покатилась машина экрановского плана, вдалеке от Москвы, я не сумел остановить эту глупость, тем более что я сегодня ничего не просил, кроме только того, что я останусь на монтаже здесь, в Ленинграде. Мы пользуемся услугами «Ленфильма», здесь бы мне дали снять то что нужно, если бы был брак в субботу-воскресенье, я договорился с нужными людьми. Но начался идиотизм, большое начальство больнó, обратиться не к кому. Я еще не знаю, как я поступлю. Но, так или иначе, нет никакой гарантии, что я сумею сделать эту картину, потому что материал, особенно такой, – далеко не картина, потому что многое – эксперимент, многое надо проверять в монтаже, а мне на монтаж дают 10 дней, да и тех не дают, им важен квартал, и более ничего. Так или иначе, это обидная пока картина. По опыту своему я знаю – такие работы губятся. Не факт, что телевизионному начальству понравится существо картины, хотя «Женитьба» – такое менее всего острое произведение гоголевское? – но все-таки острое, хотя там категории в самом глубоком смысле надсоциальные, вещь построена в социально-шутливом плане. Возможно несовпадение в этом смысле вкусов с телеруководством, возможна вообще гибель картины – но не из-за такого пустяка – из-за того, что нельзя справиться с пьяным подонком. Впервые в моей жизни, что я не могу преодолеть… слишком велик объем работы за такой короткий срок, за такую короткую подготовку – я рухнул. Люди неплохие, но не подготовлены к таким работам. У нас на «Мосфильме» ночные съемки уже невозможны, а вчера у нас работали до 5 утра… Значит, дело не в отношении людей к работе. Люди всегда подбираются такие, что открываются, если к ним относиться по-настоящему и душевно. Что-то я не рассчитал, может, действительно, болен, может, слишком не посчитался, что это телевизионная картина, телевизионные условия. Я не считаю, что специфика телевидения – это халтура, так, во всяком случае, быть не может. И не думаю, что специфика ТВ – безответственность организации перед художником, произведением, зрителем. Не может быть такого положения, чтобы конкретно специфика ТВ выражалась в том…

У меня очень хорошие актеры, отличный оператор, очень удачна работа художника Марксэна Гаухмана-Свердлова. Он мог бы честнее относиться к своим производственным обязанностям, но сама, чисто художественная, его работа – просто выше похвал. Но ведь кино состоит не только из этой стороны кино – это еще и товарищество. Особенно среди художников. Сегодня, когда мне так плохо, и его нет здесь. И оператор уже давно на другой картине в Москве. И люди сегодня последний день работают. Снимается серьезная сцена со Стржельчиком. Сцена, которая должна быть праздником. Так она празднично в своей работе и шла. Но такое невезение… Как же я все успею… Как же мне успеть-то… Надо придумать. Успеть хорошо сделать картину в этих условиях невозможно. Значит, что же? Работать больше, чем я работаю, тоже уже невозможно – работаю сутками. Случалось, я и по 8 суток не спал. В условиях болезни это трудно. Уже меня не хватает… 48 лет давным-давно. Что же делать? Я не верю, что в монтажной меня ожидает прекрасный монтажер, что он пойдет мне навстречу… Оказывается, там монтажеры работают только полсмены, не так, как у нас; на «Мосфильме» на выпуске картины монтажер работает, если надо, круглосуточно. Значит, я встречусь с этим. Я, наверное, встречусь и со всем тем, с чем я встретился и здесь. Должен буду серьезно продумать ошибки, которые я сделал здесь, для того, чтобы на выпуске их не повторить. Какие у меня здесь были ошибки? Может, какие-то и были по тактике. Я очень надеюсь на то, что я придумаю, как быть. И еще раз – очень надеюсь на какого-нибудь мецената. Что-то, я вижу, с древних времен до последних дней ничего не меняется. Нужен меценат, который даст возможность все это серьезно доделать. Как раньше? Вот делал я какие-то картины. Вроде были и удачи, и премии. Это все хорошо, но все не то. Условия, конечно, раньше были лучше, семь месяцев подготовки. Может, я к этому привык, я не могу к этим диким условиям приноровиться. В данном случае я говорю, что без мецената не обойтись. Но его найти – тоже время надо, а времени вообще нет. Я еще хвораю… Просто не знаю, что делать. Очень не хочется… не хочется сдаться. Больше всего не хочется испытать горечь поражения конкретного… Такое у меня первый раз в жизни. Может, это от усталости. Может, я отдохну и опять пойду в танковую атаку. Во всяком случае, я не говорю тех горьких мыслей, которые приходят в голову, но как-то последнее время огорчительно жить. Снял уже девять картин, и очень хотел, чтобы вышло… Сорок восемь лет… и роли были замечательные… и что-то не везло… то режиссер, то роль, то сама вещь. А тут такое счастье: такой автор, и с таким желанием шла эта работа со стороны людей. С таким желанием приняли меня в «Экране», как мне помогали, денег мне дали, с точки зрения «Экрана», очень много… И вдруг. И вдруг другая сторона поражает… Но я считаю, что «Экран» – это правильно. Плохо, как у них это все устроено, но ведь у них еще только все устраивается. Я считаю, что быть строителем этого дела, участником – не последнее дело. Интересно, цель появляется какая-то. В кинематографе ведь уже ни хрена не изменится, а там – можно. Там ведь взяли мой сценарий, который не приняли ни на одной студии. Это было решающим для меня. Вот я и решаю, что придумать. А вы – так легкомысленно о телевидении, об «Экране». Еще решающий фактор – сама атмосфера и желание, чтобы у меня вышло. Я ведь столкнулся не с тем, с чем мы сталкиваемся ежедневно на «Мосфильме», от чего я усталый и злой. Там – пожалуйста, делай дерьмо, и все довольны. А хорошая вещь нас, Ролан, беспокоит, нам она не нужна. Даже «Риголетто» нам не нужно, Ролан. А почему? Потому что там проблема власти. Не нужна нам проблема власти. Об «Экране» будут вспоминать как о двадцатых годах советской литературы. И этот сумасшедший дом, и эта одна комната на всех, и это безлюдье, и это становление… Кино же в результате покидает молодежь. Кино в результате будет пачками выгонять талантливых людей. Они нужны на телевидении. Кино действительно удивительно, но трудно ставить. Кризис в кино. Отдельные успехи ничего не меняют. Важна общая линия. Возьмем, например, линию режиссера Андрона Кончаловского, проследим ее. Линию оператора Вадима Юсова… И мы увидим определенные траектории. А тут, мне кажется, у «Экрана» есть здоровье. Единственное, чего я боюсь, – что «Экран» перестанет делать фильмы вообще. Решит, что это дело производств студий. И опять-таки, победит здесь производство. Нас, к сожалению, производство побеждает. За те семнадцать лет, что я в кинематографе, режиссерский престиж упал до невероятия. Режиссерский престиж упал. Здесь же… его, может, вообще нет. За него надо бороться. Нужно быть злым, может, это здесь окажется нужным. А может, я никогда больше не буду ставить в «Экране», может, придется, спасая «Нос», так поссориться с «Экраном», что на порог не пустят. Я пойду на это, картина дороже, подумаешь, что я, порога себе не найду… Хомут для меня всегда найдется, но за картину буду драться люто. Не жалея ни людей, никого. Я ведь не убиваю, не сжигаю, я просто борюсь. Правда?

Эта борьба закономерна, конечно, потому что, если бы можно было без борьбы, то все бы с удовольствием сделали хорошие вещи. Что, мало талантливых людей? Это значит – трудно сделать, значит, нужно побороться. Значит, надо быть тактиком, политиком. Трудно… А так – это был бы сплошной санаторий. А этого быть не может. Это практическая точка зрения, не бывает иначе. Я еще не видел такого, чтобы… легкости ни в одном серьезном произведении, которое вышло в кино. Я приблизительно знаю, как создавались многие из них. Мне очень жалко материал. Материал достойный по этой картине.

(Входит Михаил Козаков.)

Я рухнул, Мишка. Они накрыли меня мохнатым полотенцем.

…

Сегодня снимали сцену с врачом. Она должна была быть праздничной. Но содержание ее и мне было неведомо. Содержание выясняется, ее глубина – как у меня и было с Бурковым… Сцена получилась жутковатой. Потому что человек без носа обратился к врачу за помощью, и вдруг выясняется, что это – его работа. Грипп ли у тебя, венерическая болезнь, нос ли пропал, но вот человек на работе – он отнесется к этому внимательно, грамотно, нормально. И очень поторопится на следующий прием.

…

Но я не считаю, что производство – это муки… Производство – необходимость творческая. Если тебе нужен паровоз, ты должен придумать, чтобы он был. Я не знаю, на какой бы другой картине, мосфильмовской, я бы имел лодки, сделанные как в то время, мостки, корабль под парусами, кареты, лошадей, прекрасно одетую массовку. Казанский собор, Зимний дворец. Я знаю, что на этой картине я много авансирован за свои прошлые работы. Авансирован телевидением, людьми, к которым обращаюсь. Много мне было позволено в Ленинграде того, чего обычно не позволяют… Но я на это рассчитывал, и расчет мой оказался верен. Я только несколько не ожидал… или тактически не понял, как мне вести себя в последний момент, этап, со своим директором. И вот все дело в том, что, наверное, в эндшпиле надо было пойти на совсем другую историю с ним… Хотя это очень ушлый парень именно в «Экране». Это воспитанник «Экрана», парень, знающий железную специфику своей студии, и в этом смысле я перед ним безоружен несколько. Бить я его не могу, он может на это даже не реагировать… Но знает законы «Экрана». Всё это надо делать иначе. Глупо до невероятия. Всё равно смена началась в 22 вместо 8, а я ничего не успел сделать организационно.

– Почему волна Гоголя?

Я вам перечислю. Происходит гоголевский фестиваль, начиная с постановки в Малом оперном оперы Шостаковича «Нос», потом балет «Шинель» в Ленинграде, опера «Мертвые души» в Москве и сразу три фильма… Такое явление, как гоголевский взрыв, а его можно так назвать, объяснить можно будет только со временем. У каждого могут быть свои предположения… Я думаю, что вопрос идет о путях развития реалистического искусства советского. О некотором тупике, в который зашло реалистическое искусство, тяготеющее к документу, ибо документальность получила огромное развитие и взрыв, а вот искусство, которое, стремясь похожим быть на жизнь, вдруг перестало походить на искусство. Мне кажется, что в этом движении дошло до разочарования. Гоголь в этом смысле глоток, даже не глоток, а поток чистого искусства. И естественно, он может во многом помочь. Не то чтобы жизнеподобие себя изжило. Совсем нет. Оно себя никогда не изживет, это вечная линия в развитии искусства.

…

Ну, это просто Гоголь издевается над такими людьми, которые, возможно не поймут его произведения. Между прочим, не простые люди не поняли его произведения. Софи Карамзина, которая вела знаменитый литературный салон, где бывали Вяземский и Пушкин, которая сама по себе – не просто девочка, а дочка Карамзина, из определенной семьи, в письме матери или брату, не помню, написала одной строчкой, как одно из событий дня, после сообщения о погоде, как о само собой разумеющемся! «Вчера прочла белиберду Гоголя „Нос“», не расшифровывая это, считая это ясным и понятным. И действительно, как ни одно из произведений Гоголя, «Нос» два года валялся… и не то, что как у нас пишут, «по цензурным правкам», – да ерунда! – не нравилось произведение в «Отечественных записках» как вульгарное. Тут надо уже говорить о моем отношении к Гоголю, это очень длинный разговор. Я считаю, что с Гоголем я вырос, рос, это один из моих богов, очень лично воспринимаемых. Мне кажется, что я о Гоголе кое-что знаю. Мне он кажется человеком, прошедшим в одной жизни стодвадцатилетнее развитие русской культуры от лирического романтизма до богоискательства начала века. До «Избранных мест…», до богоискательства, всегда оставаясь художником-реалистом, пока не встал на путь прямого поиска истины. Гоголь предвосхитил очень многое в развитии мировой литературы, например, всю мировую литературу по фактуре в «Петербургских повестях». Он вышел на новую тему в литературе – тему города и многолюдства. Вышел на все фактуры будущей литературы и будущего искусства: сумасшествие, проституция, самоубийство, одиночество. Как ни странно, вот именно работая над «Носом», именно «Нос» мне показал, что он писал про своих. Про своих – в том смысле, не чужих ему людей. Горько любимых, выстраданных, себе самому очень близких. Вот работа над ролями оказалась очень тяжелой. Оказалось, я только думаю… какой бы логикой я ни шел, я все время возвращаюсь к гоголевской логике. Через отрицание, допустим, гоголевской трактовки, проводя рядом свою жизнь, я, в общем, постепенно прихожу, заново открываю и вдруг вижу, что все это – в повести. Какая-то странная вещь получается: кто-то надо мной в этой работе. И приход к той, гоголевской трактовке всегда приносит успех. Это не значит, что можно взять гоголевскую трактовку и… к ней надо прийти, ее надо открыть, а то вещь безумно сложная. Самое поразительное, что, воплощенная, – если ее точно воплотить – она становится безумно ясной. И кажется, как же раньше я этого не понимал? Это поразительное произведение. Там ведь никто не виноват. Ни жена, ни Иван Яковлевич, ни частный пристав, ни доктор, ни газетный чиновник, ни сам Ковалев. Там все нормально… все нормально. Там пропади у человека нос – ну и что? Когда у жены муж пьет с утра до ночи. Это же безобразие, мало ли чего он говорит, ну еще и нос принес, хмельной. Это же гад, паразит, это же обидно, это же черт-те что. У Ковалёва нос пропал – думает: интриги. Конечно… Ой, это долго рассказывать, это поразительное произведение.

Насчет ремарок

Я написал пять вариантов сценария и, мне кажется, решил этот вопрос принципиально. Ведь Гоголь писал от сказового образа. «Нос» рассказан, как и все «Петербургские повести»… Я весь гоголевский текст, ремарочный, так как это – от сказового образа, – сделал молвой. Потому что чтó это такое – гоголевский сказовый образ? Средний обыватель. А средний обыватель – это любой человек, вплоть до царя. Царь, так если говорить, так это – средний обыватель. Поэтому такая форма, как молва. «Говорят!»… и тогда то, что нос пропал, – это чистая правда. Потому что «пропал нос» – это шутка, это неправда. Я не могу сказать, что я видел, как у человека нос пропал, но я могу абсолютно точно сказать, что слышал, что у человека пропал нос. И тут я прав. Я слышал. Мало ли чего я могу слышать! Это абсолютная правда жизни. «Я слышал» – эта формула срабатывает железно. Потому что для Гоголя сама пропажа носа есть действительно шутка, это грандиозно понял Пушкин. Я не знаю, если бы Пушкин был только критиком, это, наверное, уже была бы одна из крупнейших фигур. Причем он критик органический. Органический критик – без пустого теоретизирования, без наукообразия, а с глубоким пониманием явления искусства. Замечания Пушкина по статье Вяземского – Боже мой! – это клад. Если бы мне кто-нибудь делал такие замечания, жесткие, хлесткие, по сути дела. Вот практически этими замечаниями была начата… Вяземский был зол дико, в паническом состоянии, вообще, он очень переживал соприкосновение с Пушкиным. После его смерти вся жизнь Вяземского перевернулась. Ведь Вяземский был левый, а Пушкин написал «Клеветникам России»… за что Вяземский не подавал ему руки и проч., и проч. Но когда Пушкин умер, и этот хромой… его не могли поднять с обледенелых ступенек – он рыдал, он как никто знал, что такое Пушкин. Ревновал его к жизни, к литературе, ко всему, – то Вяземский, считая, что он идет по пушкинскому пути, стал первым теоретиком-цензором в России, запрещал свои собственные стихи. Представляете? Каким танком по ним по всем проехал Пушкин, кроме всего прочего! Я только потому об этом заговорил, что… и Пушкин действительно грандиозно определил все это, потому что «Нос» – это действительно все шутка. И как ни странно, вот в картине, в которой проявляется фактура вещи, на экране, «Нос» смешной. И совсем не страшный, а милый и очаровательный. А вот люди здесь – всерьез. Люди, простые, нормальные люди. Чиновники, мещане, разные… Создавая молву, мне пришлось населить повесть многочисленными людьми. И здесь всюду побеждал Гоголь. Даже в мизансценах побеждал Гоголь. У Гоголя повесть, а не роман. Массовка не смотрится. Смотрится, если сделана из 3–4 пар. Это уже огромная площадь. То есть тут законы изобразительные вдруг стали подчиняться абсолютно Гоголю, будто Гоголь – кинематографист. Глядя на экране материал, я только поразился выбору натуры Гоголем, это выбрать Казанский собор для этой сцены – это же фантастика! Сами фактуры – это поразительно. Я думаю, что все, даже Гайдай, который из всего делает ливер, будь то Булгаков, Ильф и Петров, Зощенко – одна такая ливерная колбаса. Ливерная колбаса, кстати, любима, потому что ее никогда нет, это дефицит. Она, правда, продукт скоропортящийся, но это – железный товар. Вот я думаю, что даже Гайдай, которого все-таки, конечно же, ждет неудача, потому что он не может ставить эту вещь… и за Булгакова никто не заступится, и за Ильфа никто не заступится, и за Зощенко… Тут, я думаю, заступятся, тут, я думаю, Гайдая ждет лютая месть за все. Но я убежден, например, в успехе «Женитьбы», хотя не видел ни одною метра. Я убежден в любом успехе у Гоголя с единственным условием: честные руки. Честные руки. Хотя безумно трудно. Вернее, в успехе для художника, не обязательно в успехе всерьез. И тем более обидно то, с чем мы начали, что я не буду иметь возможность… Только по ночам жене я долго буду плакать в подушку и рассказывать, как это должно было быть. Я предприму самые серьезные меры. Но это сложно. Я буду выдержан и терпелив. Я буду все делать. Что можно и что даже, наверное, нельзя.

«Ревизора» я 15 лет добивался на студии «Мосфильм», я 5 лет стоял в плане, я играл в «Шинели», что для меня было решающим в моей актерской жизни, я играл в «Ревизоре» в театре, я ставил гоголевские вещи, будучи студентом… я играл «Тяжбу» гоголевскую, я мечтаю о «Записках сумасшедшего», о всех «Петербургских повестях»… Я считаю, что Гоголь только-только становится понятным. Я считаю, что никогда не был поставлен «Ревизор» в театре. Никогда. Это было однажды сыграно Михаилом Чеховым, потому что было совпадение огромное… было огромное историческое совпадение двух линий бурного развития русского театра и Гоголя.

…

Он всегда жаждал успеха и всегда он имел его. Он мне и здесь поможет, ласточка мой. Я верю в Николай Васильевича – выйдет. Единственно – не столкнуться бы с ними, не делать никаких этих… Это не нужно. Ведь тут самое смешное, что вся политическая часть шутки и… Абсолютная периферия вещи. Есть несколько злых шуток Гоголя на социально-политическую тему, которые совершенно не принципиальны для содержания, но они необходимы, потому что тогда то, что Гоголь не выводил на первый план, то есть как очень большой серьез, иначе, как ему казалось, – и действительно так – будет пóшло по содержанию. Вылетит схема. Вот. Жалко. Жалко, да я что-то, в общем, безобидный сегодня.

(Гримеру: «Видишь, уже кожа не клеится. Не может, уже не выдерживает».)

…

Я сумел переснять. Есть кое-где «хвосты»? Ну ладно, есть великое дело монтаж. Время-я-я! Мне нужно два месяца на монтаж, а честно говоря – три месяца. А дают 10 дней, из которых уже много ушло. И потом, так, как работа шла, так она и будет идти. Вот сегодня полторы смены было заказано, а получилась смена. Это еще хороший день. Шлакового времени здесь не 20–30%, как на «Мосфильме», а 50–60, а то и 70%. Закономерно шлаковое время в кино, не бывает же иначе, ну что за глупости. Но здесь шлакового времени какой-то огромный процент. Как говорится, время на творчество можно только украсть у самого себя. Вот замечательный актер – Стржельчик, не при нем будь сказано. Я даже не имел возможности снять его в свое удовольствие. Ведь это удовольствие: в такой сцене работать с таким актером. Но понимая, что что бы ни случилось, сумею ли я найти время на свою сцену или не сумею, – а мне нужно было снять себя в этой сцене в двух гримах: в одном гриме чистой приставки носа, который мы сейчас делаем, и в другом гриме – чтобы я мог сыграть сцену, которую я чувствую… Я пошел на это. Вот у меня еще одна досъемка. А дивана этого у меня не будет, а стены этой у меня не будет, а досъемку мне давать не будут. Потому что не будет времени на монтаж. Не жалко им денег. «А на монтаж у него времени не будет, а если у него не будет времени на монтаж, он же нам картину в срок не сдаст, а если он нам картину в срок не сдаст, мы же премии не получим». Ведь они же говорят: коллектив людей, коллектив людей не получит! Коллектив людей – это от премии не зависит. Мне казалось, это моя группа, я бы отдал своей группе все постановочные. Зная все уже заранее, я заранее рыдаю в этой картине. Сыграл Бурков грандиозно – с моей точки зрения. Понимаете, здесь перевоплощение, превращаясь в правду жизни, становится очаровательным. Как сегодня превратился – неожиданно, очаровательно. Но ведь жалко, что мы не могли дожать сцену в целом и снять по кускам. Ну разве можно 70-метровую сцену – даже по их законам! – снять за полсмены. Ну, за 6 часов. Да еще с трюковым лицом, без носа.

Ведь самое смешное – эти последние три дня. Или четыре. Пять. Какие-то жутко сумасшедшие дни все это время. Работа вот такая. Вся экспедиция у меня так прошла, по тому, что если не съемки, так я сидел ночами, пытаясь распределить, организовать. Гипс доставать нужно было для группы – гипс доставал, билеты нужно было достать – за билетами ездил… Не только это. А стелил дорогу… да… Мостовые стелил режиссер-постановщик. Это ерунда. Рабочих дирекция не дает. Рабочие – это безлюдный фонд, а выпить нужно каждому. Это железный закон. Ты зарабатываешь – пей на свои. А если у меня зарплата маленькая? Конечно, шутишь. Это все какая-то чудовищная история. Счастливая в то же время. Если счастливо кончится. Тогда все – счастье. А если я в монтаже зарежу или не сложу картину – ой, я с ума сойду. Или картину просто сожгу. Негативы. Славные есть вещи в картине. Но ведь если я четко знаю…

(Гример: «Ты знаешь, ты сейчас страшный».)

…а мне страшно, если я четко знаю…

(Гример: «Впервые сейчас посмотрел как бы со стороны».)

…всё, что я знаю про картину до того, как я должен ее сложить, это еще все предположение, пусть верное, пусть дорога правильная, но это только предположение, только за столом можно сделать. Это еще в монтаже Гоголь наговорит мне разных слов. Как я мучился. А ведь знаешь, там есть явная ошибка у Гоголя. Он писал неверно. Он ведь все писал неправильно. «Нос» написан тоже неправильно. Как это может быть: вторая экспозиция посередине куска?.. Смотри, как там развивается. Проснулся человек, нашел в хлебе нос. Этот человек – Иван Яковлевич. Он попытался сунуть его куда-то, но ничего не вышло. Дальше – туман. Дальше что происходит?

(Гример: «Пей кофе, и ты готов».)

…пить кофе некогда. Дальше – вторая экспозиция – Ковалев. Кто такой Ковалев? Я вставил вторую экспозицию в начало, как пролог. Ничего не получается. Встал человек, пропал нос, история про Иван Яковлевича… Какой Ковалев? Ничего не знаю. Откуда Ковалев? Ах, он в прологе был? Так это же надо вспомнить. Значит, вторая экспозиция здесь, и только здесь. Ничего не понятно. Все неправильно. А только так.

Примечание:

За время монолога Ролан Быков совершенно лишился носа.

«Ленфильм», август 1977

К сожалению, у меня нет фамилии журналиста, который записал этот монолог. «Нос» Н. В. Гоголя, любимого автора Быкова. Что это было. Что за работа?!. «Ленок, пойми, нам трудно, – говорила мне ассистент режиссера. – У Пчелини (режиссер Пчёлкин) работа художника состоит в том, чтобы актеры, снимаясь в своем, галстуки не перепутали. А здесь кареты, кринолины, шляпы. Вон Упоров, его шпагу художница под матрасом держит, чтоб на базе не украли, нам трудно, Ленок». Замдиректору трудно, у него жена по-женски больна; у администратора трудности с бумагами – жена цыганка. Сплошные трудности, художник картины ушел от жены. Поэтому, когда он пришел на объект и стал говорить, что что-то не так сделано, рабочие крикнули: «Где ты раньше был?!» – и бросили на него вниз с балкона бревнышко. Сплошная гоголиада, начиная со смены директора. С ним Быков проехал по всем инстанциям и обо всех строительных работах договорился, но ни один договор им не был оформлен, пришлось с ним расстаться. Время потеряно, весна на носу. Идет подготовка к Первомаю, все мощности задействованы. И приехавшему в Ленинград Быкову пришлось снова, что называется, «прошивать» весь город, чтобы разместить заказы для достройки на натуре.

Первое, что услышал Быков, поселяясь в номер «Советской» от нового директора, были слова, сказанные при мне: «Мамуль, мартышку хочешь? У меня две. Мне две не нужно, возьми мартышку, мамуль». Восемь суток Быков не спал, но сумел вырвать картину из небытия. Вот-вот были готовы распуститься почки, и надо было успеть снять сцену Благовещения, праздник, когда выпускают птиц. Люкс в «Советской» – разделенное дверью-гармошкой пространство. Днем толпится народ и Быков диспетчеризирует всю работу группы, а ночью стучит его преданный «Рейнметалл». Первый, самый трудный, объект подготовлен. Сцена Благовещения. На фоне золотых куполов Исаакиевского собора по Неве проплывает парусник, вдалеке проскакал всадник; проводив его, камера видит у реки поющих прачек, а дальше камера приближается, и появляется одинокая, стоящая на мосту фигура майора Ковалева, с тоской глядящего на бегущую воду. Крупно его лицо, перевязанное черной материей. У него пропал нос. А без него нет жизни. «Человек не человек, птица не птица, а просто возьми и выброси в окошко». Он готов чуть ли не броситься в воду от отчаяния. А совсем рядом – радость. Гуляющие выпускают к празднику из клеток птиц. Эта панорама замечательно снята оператором Анатолием Мукасеем. К счастью, без брака. Его хватало благодаря второму оператору. Он, покуривая трубку, говорил, что ему важно понимать, о чем снимают. Мукасей ему неоднократно внушал, что его задача не это понимать, а грамотно переводить фокус. Плывущий по Неве парусник – это отдельный подвиг Коли Конюшева, второго режиссера. Он именем Быкова заставил расконсервировать с зимы ходовую часть парусника. Он счастливый с командой проплыл на нем по Неве, а потом две недели бегал от команды, потому что директор со звучной фамилией Говендо отказывался выплачивать деньги морякам.

На следующий день после этого монолога Гриша Говендо пришел в номер со словами: «Всё,… твою мать! Ку-ку! Съемки кончились!» Окно в номере было открыто. «Я тебе так кукукну, что ты у меня сейчас с 11 этажа полетишь!» В этот же день Быков вернулся из Москвы с разрешением задержаться на досъемки. Нет, умолкаю, как говорится, «сюжет, достойный кисти Айвазовского».