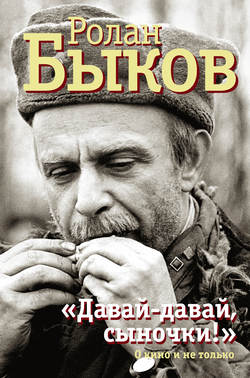

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Айболит-66

«Все мы немножко Бармалеи»[2]

Оглавление– Говорят, сынок, ты в своем фильме что-то там новое сделал?

– Да, отец, я снял фильм с первым в мире вариоэкраном, с соединением всех жанров – цирка, театра, оперы, балета… Но его запрещают.

– Короче говоря, высунулся.

– Но, отец, это совсем другим словом называется – «новаторство».

– Не знаю, каким словом это называется, но я тебе скажу: высунулся – получил по физиономии. Так что либо не высовывайся, либо не ной.

Из разговора молодого режиссера Ролана Быкова с отцом

– Шестидесятые, какими они были?

– Шестидесятые годы многократно оценивались под углом зрения политики, но почти никогда речь не шла о духовности. А с этой точки зрения то время было интересным, многогранным – разным… Шестидесятые – это прекрасные годы. Прекрасные, несмотря ни на что. Да, шестидесятников высылали – как, например, Войновича; шестидесятники умирали, замученные притеснениями, – как я и другие. Но у нас была общность, которая компенсировала все притеснения. Кроме этой общности, нас ничего не волновало…

В шестидесятые наше кино сформировалось, получило международное признание – «хрущевская оттепель» дала ему сильный толчок. И этот новый кинематограф начал искать своего героя. Как вы думаете, кого он нашел? Он нашел ребенка! Это был наш последний рыцарь без страха и упрека… Образ ребенка стал центром всех кинодебютов – Тарковского, Данелии, Бондарчука, Салтыкова, Кончаловского… Режиссеры, отыскивая свой идеал, уже не могли найти его там, где смог это сделать, например, Николай Островский. Те люди уходили. Новый же герой совмещал в себе «дефицитные» качества в кинематографе тех лет. Он был честным, добрым, иногда жестким. У него была совесть и, что стало сенсацией, – сердце.

…Кинематограф – муза молодая, ей всего-то сто лет. У нее, так сказать, низкое происхождение, возникла она почти на панели – в заплеванных семечками сараях. Но эта муза первая из всех обвенчалась с золотом. Эта маленькая шлюшка стала богатой, обрела великое значение! Она поднялась до Чаплина, до Феллини, она создала целое направление в искусстве. И сегодня о ней уже нельзя говорить пренебрежительно. Но все-таки, если быть объективным, происхождение моей любимой музы Кино – достаточно низкое. Гораздо ниже, чем происхождение театральной Мельпомены. Бесконечно любя первую, я всегда тяготел ко второй. Даже несмотря на то, что когда я пришел в кино, «театральность» была бранным словом. Если хотели сказать: «Это сделано плохо», говорили: «Театрально»; когда надо было обругать игру актеров, замечали только: «Он театрально играет». Я всегда был другого мнения, и большинство моих актеров – это люди из театра. (Они очень отличаются от людей кино. Чем? Да всем они отличаются.) А «Айболит-66», о котором пойдет речь дальше, целиком держится именно на них.

«Этого не может быть просто потому, что не может быть»

«Айболит» – это мое собственное дитя шестидесятых. В третьей по счету картине я, наконец, вышел на свое. И с самого начала мне твердили (причем не кто-нибудь, а друзья, коллеги, чье мнение подтверждалось талантом и авторитетом), что из этого ничего не получится. С пеной у рта мне доказывали, что искусство кино – это искусство движущейся фотографии, а сфотографировать то, чего нет на свете, невозможно. Я парировал: «Почему, если в самом примитивном анекдоте говорят и кошки, и собаки, и волки, они не могут то же самое делать в кино? Если в русской народной песне рябина убивается из-за того, что она не может к дубу перебраться, то неужели кино – это такое мертвое, обескровленное искусство, которое не может позволить себе никакой фантазии?» Мне-то было ясно, что театрализация кино не только возможна, она еще и желательна, потому что если кино не выйдет на язык условности, то оно остановится на самой примитивной функции – функции жизнеподобия. Но это надо было доказать еще и другим…

Когда сценарий «Айболита» вышел у меня из-под машинки, все в один голос стали повторять: «Да, это замечательно и очень смешно, но как же все это будет выглядеть на киноэкране? Да и зачем тебе кино? Это же мультипликация чистой воды, вот и делай ее!» Я пытался убедить коллег-режиссеров, что если ребенок в кукольном театре прекрасно видит, что «дом» семерых козлят состоит всего из трех стен, а четвертая – открыта, и тем не менее изо всех сил кричит куклам: «Не пускайте волка!» – значит, он принимает эту условность. Почему же он не может поверить в правдоподобие зверей, которых играют люди? Тем более что перевоплощение происходит на его глазах: актеры собираются вместе, разговаривают, переодеваются в костюмы и начинают играть. И нет никакого образа мартышки, а есть образ актрисы, играющей ее роль. Все понятно и доступно, нужно только принять правила игры, переключиться на другие масштабы реальности…

Михаил Ильич Ромм перед худсоветом вызвал меня к себе и жарким шепотом заговорщика сообщил: «Роланчик, из этого ничего не получится, но я буду биться за твой фильм, как лев». «Почему?» – спросил я. «Потому что время сейчас такое: то, из чего не должно что-то получиться, очень даже выходит! Надо пробовать!»

И вышло. В этом я убедился задолго до выхода фильма на экраны. Все сомнения были отметены в один-единственный миг. А было это так. Я привез в Москву черновой материал. Волновался ужасно. И вдруг, во время рабочего просмотра, я увидел в зале маленькую девочку (вероятно, дочь кого-то из обслуживающего персонала студии), которая сидела и тихонько хихикала. Она пыталась как-то сдержать смех, но от этого смеялась еще громче. Я тут же к ней подскочил. «Девочка, – спросил я, – а кто это у нас на экране?» «Обезьянка», – ответила она. «Настоящая обезьянка?» – вопрошал я тем тоном, которым обычно заискивают перед детьми. Она посмотрела на меня как на глупого и сказала: «Почему? Обыкновенная ненастоящая обезьянка!» Слово обыкновенная просто сразило меня наповал. И с тех пор кто бы что мне ни говорил, я всегда приводил наш разговор с этой девочкой. Аргумент был убийственный. Свершился высший суд – суд ребенка, который принял картину.

– Так кто же придумал вариоэкран?

– Сама идея вариоэкрана возникла в 1929 году у Эйзенштейна. (Меня всегда восхищало то, что именно в этом году я родился.) В своей книге он говорит о том, что кино – это искусство сумасшедших художников, которые всегда пишут в одном подрамнике, и что со временем все должно измениться: каждый живописец будет ваять в своем собственном квадрате. В пятидесятых стали делаться первые попытки создания «собственного подрамника». Олви-младшим совместно с Британской киноакадемией в 1956 году была снята картина «Дверь в стене» по Уэллсу, где был применен вариоэкран. А где-то в 54-м году ребята из одного технического института сняли восьмиминутный фильм «Ромашка», где эта самая ромашка как бы выходила за экран. Я понимал, что мой фильм – это театрализация и что я должен создать видимость авансцены, но вот как это сделать? И тут я вспомнил! Искомый эффект объема я как-то подглядел на одной из фотографий Толстого: там он сидит за столом, а его рука свисает так, будто она находится за пределами фотографии. Плюс увиденная мной «Ромашка». Все это навело меня на мысль о вариоэкране. Оставалось только его разработать. Когда это было сделано, для героев фильма появилась возможность «выхода за экран». В «Айболите», если вы помните, экран становится то узким, то широким, то нормальным, то вдруг вытягивается. Айболит вешает на край экрана зонтик, за пределы экрана выкидывают Бармалея, за экран бьет волна…

Но это мое нововведение осталось незамеченным. Ни пресса, ни коллеги не остановили на нем своего внимания. По всей видимости, сие надо расценивать как достоинство: раз не заметили, значит получилось органично.

А пять лет назад я был в Америке и показал картину людям, имеющим самое прямое отношение к киноиндустрии. Они смотрели фильм, очень смеялись, а потом заявили, что самая удачная во всем этом шутка – это сказать, что «Айболит» был снят в 66-м году, ведь то, что мы видим, сказали они, это явный модерн! Они не поверили мне, когда я заявил, что 66-й год – это чистая правда! В общем, неудивительно: американцы всегда с трудом верят, будто что-то было изобретено до них.

«Как меня запрещали»

В те времена, о которых идет речь, центральным нападающим на кино вообще и на меня в частности был такой глава комсомольцев «Иванов» (мне не хотелось бы упоминать подлинные фамилии героев этой главы). Все его доклады, выступления и статьи строились по одной схеме: первая часть – «У нас все замечательно», вторая часть – «Есть отдельные недостатки», третья часть – «Во всем виновато кино». Я понимал, что главного удара надо ждать именно с его стороны, и поэтому этот самый «Иванов» стал первым, кому я показал своего «Айболита». А чтобы чего не вышло, с одной стороны от Иванова я посадил Сергея Владимировича Михалкова, а с другой – еще кого-то. Оба этих замечательных человека были призваны объяснить товарищу Иванову, что он думает о фильме, каково его мнение. В нужных местах Иванова, разумеется, отвлекали приятной беседой. В итоге наш глава комсомольцев встал, пожал всем руки и сказал: «Все замечательно. Премьера пройдет во Дворце съездов». После такого отзыва центрального нападающего Госкомкино мгновенно отпечатало огромное количество копий моего фильма и разослало их по всей стране. «Айболит» начал свое триумфальное шествие – с аншлагами, дополнительными сеансами, поисками лишнего билетика. Премьеру же в Москве придерживали на потом. И вот тут-то некие течения донесли «кому следует», что Быков сотворил что-то «не то». Выражаясь языком моего отца, я «подпал пид пидозрение». И с тех самых пор, после «Айболита», стали запрещать все мои картины. Это было несложно: повсюду искалась крамола, и если надо было, она находилась. Но «Айболиту» перекрыть кислород все-таки не смогли, ведь министр картину пропустил, да еще каким тиражом! Не мог же он выступить в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла! Конечно, были какие-то звонки с указанием «не пущать», не показывать, но все прошло согласно замечательному высказыванию Вяземского, который говорил, что на Руси единственное спасение от дурных приказов – это дурное их исполнение. И «Айболит» победил, потому что он был нужен кинематографу, важен для него. А самое главное, его любили зрители…

Условия давиловки, в которых приходилось работать, диктовали свои правила игры. Была изобретена масса способов, как преподнести свою картину, чтобы ее пропустили. Были люди, которые владели ими в совершенстве и вместе с тем не грешили против фактов. Помню, когда угроза нависла над моим вполне безобидным фильмом «Внимание, черепаха!», свои потрясающие способности в этой области продемонстрировал замечательный режиссер Герасимов. Перед началом заседания секретариата Союза кинематографистов и Госкино я успел подойти к нему и сказать: «Сергей Аполлинариевич, обижают!» Он хитро улыбнулся, провел рукой по намечающейся лысине и сказал: «Обратимся к фактам». Потом, на заседании, он взял слово и говорил сорок минут. Из них тридцать – о животном черепахе. «Черепаха, – неторопливо размышлял он, – это рептилия. Она олицетворяет древность. Она носит на себе свой дом, ранимая и нежная. Она…» И так далее, и тому подобное. Он долго говорил о черепахе, а в итоге получилось, что фильм гениальный. Я всегда восхищался этим человеком, он мог все, мог даже при надобности свести потолок с полом.

Вот так мы боролись…

Кто узнал себя в Бармалее?

Так почему же все-таки «Айболит» вызвал такое возмущение? Нет, не из-за реплики: «Это хорошо, что пока нам плохо», не из-за строчки: «Мы доктора догоним и перегоним», не из-за почти крылатой фразы: «Нормальные герои всегда идут в обход». Фильм раздражал. Она демонстрировал отношение Личности и Ничтожества. Это была фантазия на тему Мещанина, который становился то философом, то большим начальником, то человеком, склонным к обобщениям. Это Мещанин превращал бережливость в жадность, осторожность – в трусость, раскованность – в наглость. «А чем ты лучше меня? – спрашивает Бармалей у Айболита. – Добром? Смотри, сколько у меня всякого добра. А еще в чулане сколько!» Он опошлял: «Что это ты в Африку поехал? Мартышек лечить? Как бы не так! Тоже решил прибарахлиться!»

Очень трудно говорить сейчас об этом, показать пальцем на мещанина. Потому что можешь попасть в близкого тебе человека – в друга, в брата, в самого себя. Формула нашего мира: «Икона – вещь, а вещь – икона». Ее наглядное воплощение – книжные полки, заставленные многочисленными томами, которые подбираются по корешкам. Поэтому фантазия на тему мещанства не могла не затронуть. Она была обращена на всех, и в то же время ни на кого. Но, каждый в этом фильме мог увидеть (и видел) себя самого.