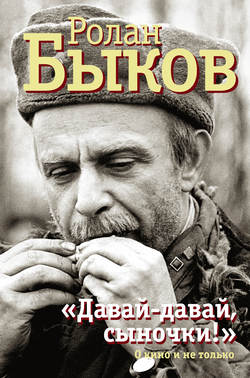

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 20

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Автомобиль, скрипка и собака Клякса

Выступление на Всесоюзной секции детского кино Союза кинематографистов

(Обсуждение кинофильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»)

ОглавлениеЗнаете, очень хочется, если ты что-то говоришь, чтобы тебя услышали.

Я себе представляю сегодняшнего мальчика, подростка, взрослого так: на него посыпалось большое количество информации. Он приходит домой, смотрит и слушает то, что ему показывают по телевизору, видит программу «Время». Диктор ровным голосом говорит: убит Альенде, построен новый гигант, «Спартак» выиграл у «Арарата» 3:0.Мужской голос, женский голос. Мужской голос, женский голос. Как ритм времени, как пульс. У него возникает сдвинутая по масштабам картина, потому что этим событиям дано экранное время, экранные секунды. Возникает некий глобальный образ мира. ОБРАЗ! Информация у него сдвинута, как представление о «Гернике» Пикассо. Он приходит домой, и даже лучше, чем учитель, ему объясняет кандидат математических наук все про математику; доктор физических наук объясняет все про физику; а вместо учителя пения сидит талантливый Микаэл Таривердиев и говорит все про музыку. У него возникает сдвинутое отношение к своему педагогу.

Я недавно был у своего друга – оператора. Первое, что сделали два парня, которые пришли домой, – они включили на полную мощность телевизор и приемник. Они носят с собой по улице транзистор. Они боятся тишины, потому что в тишине надо думать, надо что-то делать, она их пугает. У детей возникает новое восприятие – механистическое. Эта механистичность восприятия толкает человека искать хотя бы новые интонации.

Новаторство прекрасно. Я знаю с детства, что новаторы – прекрасные люди. Но у человека возникает желание крикнуть:

– Эй, погляди… послушай! – для того, чтобы прорваться сквозь пелену невнимания, непонимания.

Правильно говорил критик Савицкий, если эту картину чуть получше сделать, она была бы более четкой, мысль была бы более договоренной. А нужно ли, чтобы она была более четкой, рельефной, – нужно ли это для этой картины? Мне кажется, что не только не нужно, а страшно, опасно. Потому что про любовь договаривать до конца – это уже глупо, опасно. Договаривать про отношения до конца не только глупо, а подло. Есть такая категория, как молчание влюбленных, молчание мудрецов. В этом молчании соприкасаются корешки чувств и нервов и возникает мысль, более глубокая, чем любая договоренная, четкая.

Когда говоришь о чем-то главном, чем хочется заразить ребенка, взрослого… – любовь, детство и искусство для меня составляют триединство. Я говорю о детстве, которое несет в себе любовь и искусство; я говорю об искусстве, которое несет в себе детство и любовь; я говорю о любви, которая несет в себе искусство и любовь… И тут есть некие связи. И для того, чтобы четко выразить мысль, рельефную и стройную, а не их связи, нужно употребить слово «некое». Нужно создать этот образ «некого».

Савицкий говорил о перегрузке. Я рад, что вам нравится «Айболит-66», потому что главное, что там говорится, – это о перегрузке: «О, эта перегрузка!» И Левшина щелкнула меня в книжке. Я пошел на эту перегрузку. Были же пиры и праздники. И сейчас существуют праздники. Вот пойдешь на Первое мая с утра и придешь к вечеру, ног не чувствуешь, напраздновался. Какой праздник без пресыщения?

Чтобы заразить этой эмоцией любви, нужен праздник, а праздник есть некоторое пресыщение. Конечно, плохо, когда оно большое.

Почему важны сейчас эмоции? Потому что человек любящий, нравственный – главное. Я не верю в безнравственного героя, в безнравственного патриота своей Родины. А если я хочу заразить желанием высокой нравственности, заразить чистотой чувств, так я же должен воздействовать, а не оставаться на формально выраженной рельефной, четкой мысли. Четкая мысль, конечно, не всегда примитивна, это естественно. Но четкая мысль любви без того, чтобы подумать, почему Анна бросилась под поезд, или без того, чтобы подумать, почему так поступили Ромео и Джульетта, – это уже не четкая мысль, а рецептура, и она свойственна воинствующей идеологии мещанина. Сделай так и этак, и будет всё в порядке. Нет, смотри и делай так и этак. Смотри сам и, может быть, добьешься высоты и красоты собственной.

С детьми нужно говорить безумно серьезно. И безумно серьезно пора уже говорить со взрослыми. Взрослые люди несут в себе действие и талант. Скажем, собираются люди на стадионе, они ждут действия и таланта от той команды, за которую болеют, а их действия и талант вспыхивает в труде. И любовь вспыхивает к герою, с которым ты живешь, и на земле, на которой ты живешь. Это идет от бескорыстия и в убежденности конкретных мыслей и конкретных идей.

Кончается работа, и трудно ее смотреть. Трудно видеть только что сделанную работу, потому что смотришь на то, что не вышло, и тебя преследуют эти кошмары. Может быть, я отойду и буду смотреть на то, что мне покажется «вышло». Поэтому чутко и ревниво ловишь указание в неправильности сделанного.

А какая может быть радость оттого, что, если кто-то увидел, что ты плохо сделал!

И поэтому так протестуешь против того, что говорят критически и с чем ты не согласен. Когда заквашено на том, чтобы пробиться сквозь толщу к чувствам, чтобы добиться удовольствия для зрителя, чтобы идейное содержание картины шло через удовольствие, – тогда она будет заразительна.

Я воспитан на песнях своей матери. Она мне пела: «Солнце спрашивало мать, где изволишь ночевать…»

И с той поры я знаю, что у ветра есть мать, что ветер качает колыбель детей. Я слушал много сказок, и это тоже дало мне главную человеческую пищу.

Сейчас мамы не знают песен – нет времени. Сейчас бабушки сказок не знают… А это вечно.

Кто-то должен подумать о вечном и об этом вечном рассказывать детям. И мне кажется, что задача донести до ребенка поэзию народную, песню, размышления о жизни лежит в первую очередь на такой значительной линии в киноискусстве, как детское кино.

Я каждый раз клянусь: последнюю картину сделал, все договорено… Сделаю картину «Риголетто» или «Ричард III». А сейчас сижу и думаю: ничего не договорено! Четверть века назад мне было что-то ясно. А сейчас я пришел к выводу: ничего мне не ясно.

Для меня детский кинематограф – не второй эшелон, для меня – главное направление, которое оставляет за собой первый эшелон, который пока едет по провинции темы.

(Аплодисменты.)

В «Автомобиле, скрипке и собаке Кляксе» Быков вышел на тему триединства Детства, Любви и Искусства. Часто именно в детстве бывает самая сильная любовь, которая не забывается; ребенок живет, играя, сочиняет свою пьесу, он одновременно и автор, и исполнитель. Он называл жанр своей картины шутливо – «кувыркалиада». В картине опять широкий формат и вариоэкран. И если в «Айболите» доброму доктору мешал Бармалей со слугами, то в «Автомобиле» музыканты преображаются в людей, помогающих юным героям. Опять Быкова упрекали в перегруженности картины и двухадресности. А люди приходили в кино семьями. Фильм посмотрело рекордное количество зрителей, картина получила приз за режиссуру на всесоюзном фестивале в Кишинёве, была продана во многие страны. А зампред Госкино Павлёнок назвал фильм выкрутасами. Но детям эти «выкрутасы» нравились; взрослые смеялись и грустили, вспоминая несбывшееся.

Пресловутая двухадресность давно забыта, прочно утвердилось понятие семейного кино, на которое Быков истратил немало сил и здоровья ради того, чтобы понятным стало ясное.