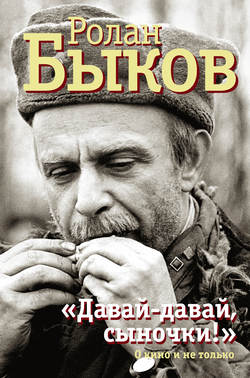

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Внимание, черепаха! (Мосфильм, 1970)

Телеграмма (Мосфильм, 1971)

Мои авторы[7]

ОглавлениеКинодраматурги Илья Нусинов и Семен Лунгин – мои авторы. На киностудии «Мосфильм» я поставил подряд два фильма по их сценариям: «Внимание, черепаха!» (1969–1970) и «Телеграмма» (1970–1971). Они мои авторы, я их режиссер – это уже на всю жизнь, из песни слова не выкинуть. Я не смогу, да и не хочу быть объективным по отношению к ним. Я именно пристрастен, потому что люблю их и горжусь ими.

Творческие взаимоотношения сценаристов и режиссеров – предмет бесконечных исследований, споров и дискуссий. Это стало модой. Сегодня мы широко обсуждаем взаимодействие в хоккейных звеньях, футбольных командах и творческих содружествах.

Когда фильм получается – особых проблем нет. Знаменитый треугольник автор – режиссер – актер определяется критикой как образцово-равносторонний: автор отобразил, режиссер вскрыл, актер воспроизвел. В итоге – творческая удача как результат коллективного прилежания.

Когда же фильм не получается, геометрия творческого содружества становится совершенно иной. Знаменитый треугольник неожиданно превращается в порочный и замкнутый круг, и вопрос ставится ребром: «Так кто же, в конце концов, первый?! Автор, режиссер или актер? Кто первый, кто главный и, стало быть, кто виноват?!» Тут уже стороны впадают в теории, как в амбицию, и дискуссия разворачивается на уровне знаменитого средневекового спора, что было вначале, яйцо или курица.

И хочется спросить: «А если это любовь?»

Если в основе творческого содружества встречается не только явное, но и скрытое, не только ясное, но и непонятное, не только верное, но ошибочное – как быть тогда? Если внутри творческого содружества есть привязанность, ненависть, страсть, сомнение… если это все-таки любовь?

Если обязательно нужно определить место, то, разумеется, первым нужно будет назвать автора, вторым режиссера, а третьим актера. Но это только номера на майках бегунов, кто же из них окажется лидером, сказать еще нельзя. Лидер – не должность, а факт. У первого есть единственный признак – он впереди.

Великие русские актеры Давыдов, Варламов, Живокини без всякой помощи режиссуры блистали в немудреных водевилях. Кто же оказался впереди? Конечно же, великие русские актеры.

Евгений Багратионович Вахтангов с группой молодежи поставил «Принцессу Турандот» Карло Гоцци. Он не очень следовал за автором. Актеры были еще неопытны. Родился театр, родилась традиция. Кто же был впереди? Разумеется, Евгений Вахтангов, режиссер.

В годы гражданской войны огромным успехом пользовались «Разбойники» Шиллера в самодеятельных постановках красноармейцев. Тут уже впереди был Шиллер, автор. А может быть, и не только он, а еще и Время! Тот высочайший эмоциональный заряд, который двигал огромными массами революции.

Нет, не порядковый номер определяет дисциплину в творческих содружествах, а совсем другое.

Можно сказать, что моих авторов, Илью Нусинова и Семена Лунгина, отличает верность истине. Они всегда готовы с этой точки зрения пересмотреть собственные позиции, потому что они духовно богаты; или, наоборот, категорически настаивать на них, потому что они принципиальны.

Ведь главное не спор, не то, что разъединяет автора и режиссера, а именно то, что их объединяет, их согласие. Творческие содружества сильны не конфликтами, а именно дружбой, единством взглядов, привязанностей, убеждений. И тогда пусть будут споры – в них родится истина, и тогда, как не болезнен конфликт, он преодолим. Тут все определяет личность, и в первую очередь личность авторов.

Какие же они, мои авторы?

Ну, во-первых, очень разные!

Один – открытый, яркий, броский, шумный, блистательный, артистичный. Это Семен Лунгин. Он может неожиданно вспыхнуть новой идеей, смехом, гневом. Он может хлопнуть дверью или распахнуть ее и заключить вас в объятия. Он не постесняется набежавшей слезы, и в этом его мужское достоинство. Он не побоится проклясть, хотя ему легче простить.

Другой – вроде бы полная противоположность. Он мягок, негромок, он добротно серьезен. Он как-то запросто умен. Он очень сдержан, и там, где у другого хохот, у него неожиданно грустная улыбка. Это Илья Нусинов. У него замечательный дар слушать другого. И не только слушать, но и слышать. Его доверчивое внимание иногда столь обязывало меня, что я мог вдруг высказать идею, за минуту до этого даже не подозревая, что она у меня имеется.

Они разные, но не «лед» и «пламень», совсем нет.

В динамизме Семена Лунгина вы всегда угадаете четкое развитие мысли, а за спокойной сосредоточенностью Ильи Нусинова вы наверняка рассмотрели бы огромный темперамент. Они давно проникли друг в друга, обменялись достоинствами и поделили судьбы. Война, фронт, тыл, печали, радости – все пополам, хотя истоки у них разные.

Семен Лунгин окончил ГИТИС, работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. За ним – его величество Театр.

Илья Нусинов учился на математическом факультете Московского университета. За ним – ее величество Математика. Театр и математика, искусство и наука – сочетание, удивительно созвучное духу времени.

«Высокое происхождение» моих авторов активно выразилось в их творчестве. Во всех их работах поразительно сочетаются свобода и необходимость. Все ярко, красочно, все похоже на импровизацию и одновременно все подчинено инженерному совершенству главной мысли.

Конструкции сценариев Нусинова и Лунгина настолько прочны, что они решительно выдерживают атаку самых разных творческих индивидуальностей, будь то мудрый Михаил Швейцер, поставивший по их сценарию одну из своих самых динамичных картин «Мичман Панин», или сокрушительно деловой Элем Климов, поставивший свою пока лучшую картину «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Думаю, что только прочность сценариев «Внимание, черепаха!» и «Телеграмма» дала мне возможность не выйти из берегов.

Илья Нусинов и Семен Лунгин начали писать вдвоем еще до войны. Как раз перед войной была написана ими первая пьеса. После войны творческое содружество продолжилось.

Наконец они приходят в кинематограф для детей, сразу же заняв ведущее положение среди драматургов детского кинематографа.

Первый день съемок фильма «Внимание, черепаха!» совпал с Днем защиты детей. Это было чисто случайным совпадением съемочного графика и международного календаря. И когда на VII Международном кинофестивале в Москве картина получила главный приз, я подумал, что это случайное совпадение оказалось знаменательным: лозунг Московского кинофестиваля «За гуманизм в искусстве, за мир и дружбу между народами» – лозунг всего творчества моих авторов, Ильи Нусинова и Семена Лунгина. Они развивают детскую тему, как важнейшую и глобальную тему современного искусства. Это стало основой нашего согласия, нашего длительного творческого содружества, ибо так или иначе вот уже двадцать пять лет я занимаюсь тем же.

Однажды, а было это, как мне кажется, совсем недавно, мне неожиданно исполнилось сорок лет. Это потрясло меня как гром среди ясного неба, как обвал в горах, как удар тяжелым предметом по темени. Все время мне было где-то в районе тридцати, где-то, можно сказать, в районе молодости. Тридцать три или тридцать восемь – не имело значения. И вдруг на тебе – сорок! Было где-то в районе тридцати, и сразу пошел пятый десяток. В один день я постарел на двадцать лет.

Это произошло как раз во время работы над фильмом «Внимание, черепаха!», и, я помню, именно тогда родилась в картине щемящая интонация невозвратимости детства, желание погреться около его тепла, окунуться в бесконечность его просторов. Все действие фильма «Внимание, черепаха!» проходит за один-единственный день. И с этого момента начинает работать прочная конструкция авторов. Само количество и разнообразие событий огромного детского дня становится зримым образом детства и его замечательной тайны – протяженности детского дня.

Вспомните, каким огромным был день нашего детства. Он был полон открытий, незабываемых минут, впечатлений на всю жизнь. Небо, море, река, простор, земля, деревья, солнце – все это остается в человеке как восприятие детства. И что же стало с моим днем в сорок лет? Почему он стал так мал, так кургуз, так незначителен? И что за «феномен» лежит в протяженности детского дня? Нельзя ли открыть эту тайну детства и отдать ее взрослым людям? Тогда бы мы смогли продлить жизнь, и не после семидесяти, а до!.. Нельзя ли вслед за этим открыть заложенную в детстве тайну энергии постижения? Мы за один год детства легко осваиваем человеческую речь и потом, вырастая, десять лет учимся правильно записывать ее на бумаге, да так подчас и не можем этому научиться. Сегодня надо изучать детство как поразительную модель, созданную природой. Детство необходимо изучать так же, как наука бионика постигает инженерное совершенство живых организмов. Как бы мы ни гордились нашими воздушными лайнерами, обыкновенный шмель как летательный аппарат несказанно более совершенен.

Для меня в детстве каждого человека заложена модель Древней Эллады, золотого века человечества. Древние греки создали понятие «калос» и «агатос» – понятия внутреннего и внешнего совершенства. Мыслители Эллады требовали, чтобы человек развивался гармонично, чтобы он был одновременно и политическим деятелем, и спортсменом, и человеком искусства, и философом. В детстве заложено зерно этой гармонии.

Во-первых, ребенок прирожденный политик. Можно сказать, что все содержание детства в какой-то степени – борьба за власть и влияние. На уровне своего двора, своего класса ребенок ведет эту борьбу с невероятной энергией. И все есть в этой борьбе: и подвиг, и предательство, и договора, и нарушение конвенций, и подкуп, и шантаж, и взимание дани: «Что ты мне принес?.. Завтра не принесешь – пожалеешь!»

Во-вторых, ребенок, конечно же, спортсмен. У него непрерывный олимпийский год, и он спортсмен-универсал. У него даже психология олимпийца. Только вышел из подъезда – сразу начались соревнования. Кто дальше прыгнет, кто дальше плюнет – все равно что, лишь бы победить, утвердиться, доказать свое превосходство.

В-третьих, ребенок всегда артист, всегда художник:

«Учитесь у детей!» – наставлял актеров К. С. Станиславский.

«Ты дочка, я мама», – и пьеса готова. Дальше головокружительная импровизация. И в ней, как в зеркале, отражается жизнь. Ребенка не надо призывать к тому, чтобы он был современным художником, иным он быть не может. Свои игры-спектакли он творит в своем «Современнике». В своей игре ребенок мечтает, как поэт-романтик, в игре он познает жизнь, как прозаик-реалист. Я видел однажды поразившую меня сцену: дети во дворе играли в правительство, в прием иностранной делегации. Они сидели за столом, молчали и вежливо улыбались друг другу – изображали теплую и дружественную обстановку…

А какие они лингвисты!..

– Сереженька, – говорит мама, – на улицу нельзя, осень наступила…

Сережа печально смотрит в окно и вдруг говорит:

– Осень на Сережу наступила.

Чем не поэт?.. Чем не философ?..

Они удивительны, наши дети, они эллины, они древние греки. Но вместе с тем в них есть нечто и от варваров.

Ребенок приходит в мир беспомощным и бесправным. Детям ничего не разрешается, все главные решения принимает за ребенка взрослый человек. Так разумно устроила природа. Но ребенок относится ко всему этому принципиально неразумно. Все содержание детства в какой-то мере можно свести к стихийной борьбе ребенка с властью взрослого и желанию подчинить взрослого себе. Сегодняшние дети в этой борьбе добиваются немалых успехов, и подчас с сочувствием смотришь на взрослых людей, затираненных собственными детьми.

В основном же ребенок зависим и бесправен. И это в нем рождает хитрость и изворотливость раба. В нем подспудно живет варварство и жажда разрушения. Он скрытен и мстителен. Он труслив. И положение плененного зарождает в нем пламенную любовь к свободе, которая остается с ним навсегда. С этой поры он естественный гуманист, а точнее – сторонник гуманизма.

Пока же его оружие – слабость и обаяние. Он плачет. Он будто девушка на выданье – такой ангел, такой милашка. И еще у него есть тайное оружие – ложь, эгоизм, простодушная жестокость.

«Гений и злодейство – две вещи несовместные», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Детство не подчиняется этому – тут гений и злодейство совместны!

В этом русле и разворачивается основная мысль сценария «Внимание, черепаха!». Нас объединило то, что мои авторы удивительно серьезно подходят к теме детства. Они знают, что детская тема не терпит приседания. До нее нужно с большим трудом дотягиваться.

В сценарии была такая фраза: «Дети такие же люди, только они еще маленькие». Это стало «кредо» в нашем творческом содружестве.

Весь наш совместный путь и всю методу нашей работы сразу определил поиск детей-исполнителей, в котором авторы приняли самое большое участие. Дети корректировали состав действующих лиц. Приходили такие ярко выраженные личности, что сразу становилось ясно, мы должны взять их в картину и придумать для них и дело, и место.

Прямо из школы, весь с ног до головы перепачканный чернилами, пришел первоклассник. Он был настроен категорически деловито. Он втащил в репетиционную комнату на веревке свой портфель, как собаку. Отстранил меня в сторону. Сел в мое кресло без всякого приглашения, хлопнул в ладоши, потер руками и громко спросил:

– Так… Что будем делать?!

Нельзя было не взять в картину человека, столь одаренного жаждой деятельности. Пришла девочка, молчаливая, внимательная, с огромными глазами-маслинами.

Я спросил:

– Тебе у нас нравится?.. Ты хочешь сниматься в кино?

Она ответила шепотом:

– Нет… Мне у вас не нравится… Как у мамы на работе, и пахнет кислым.

– А что ты любишь? – слегка растерялся я.

– Рисовать, – ответила девочка.

И нарисовала все, что было перед ней: шкаф, окно, за окном облака. Только все было с огромными глазами: облака смотрели в окно, окно смотрело на шкаф, а шкаф смотрел на облака.

Ну как было не взять в картину это существо, которое знает, как смотрят облака!

Пришла другая девочка, беленькая, с голубыми василечками вместо глаз. Она увидела меня и стала хохотать.

– Я вас знаю, – хохотала она, не в силах остановиться. – Вы артист…

– Что ж, – спрашивал я и хохотал вместе с ней, – раз артист, сразу надо смеяться?

– Конечно, – отвечала она, заливаясь еще пуще.

– Что ж, так и будешь смеяться? – спрашивал я.

Она закивала головой и стала так смеяться, что вдруг остановилась и без тени смущения спросила, свив ножки шнурочком:

– Ой, где здесь у вас?..

Ну как было не взять в картину человека, столь одаренного радостью жизни!

Так родились в картине новые персонажи – «мальчик с лицом вечно запачканным чернилами», маленькая девочка Егорова Катя, которая на все имеет свою особую точку зрения, и, наконец, просто Инга Володина, как звали нашу смешливую девочку.

Было удивительно, как дети, пришедшие в картину из шумного московского дня, без всякого усилия зажили вместе с «придуманными» авторскими персонажами. Илья Нусинов и Семен Лунгин принимали их в сценарий радушно и заботливо, буквально как родных. Школьный класс становился более персонифицированным, коллектив переставал быть массовкой, и это развивало генеральную мысль авторов о детях как о личностях.

Мои авторы написали сценарий ярко выраженного комедийного жанра. При всем лиризме рассказанной истории, характеры были написаны именно комедийные, перед режиссурой стояла задача завлечь маленьких актеров играть характеры, создавать комедийные образы.

Задача эта совсем не простая и до некоторой степени новая в кинематографе. За многие годы развития кинематографа для детей в подавляющем большинстве случаев, снимая ребенка, фиксируют на пленку сам возраст, умиляясь этим возрастом и, как теперь говорят, пупсиковым обаянием. Когда-то изображение возраста было в детском театре чуть ли не основной задачей актрис-травести, исполнительниц ролей мальчиков и девочек. Изображалась живость, обязательная звонкость, дежурная непосредственность. Все то, что теперь неуважительно называется «травестишным восторгом». В творчестве таких замечательных артисток, как Валентина Сперантова и Лидия Князева, был сделан решительный поворот к глубокому характеру, единственному и неповторимому. В лепке образа ребенка упор делается на его личность, на формирование в нем ростков будущего характера. В этом смысле советский театр для детей, имеющий более чем полувековую культуру, по сей день служит для меня ориентиром. Мы решительно отвергли для себя возможность снимать внешнюю оболочку детства – сам возраст. Дети, вовлеченные в игру, и характеры должны были зажить на экране живой жизнью художественного образа. Только так они могли стать детьми в жизни, а не детьми «на экране».

И это естественно: человек ведь совсем не похож сам на себя. Вспомните, как мы смотрим на собственные фотографии и говорим: «Ой, не похож!» А глядя на карикатуру, мы вдруг с удивлением говорим: «Ой, как похож!» О каком сходстве идет речь? О сходстве с образом как с существом человека, как о высказанном о нем мнении, выводе. Для меня актер – единственный человек похожий на человека, которого он изображает, играет или, как мы теперь любим говорить, жизнью которого он живет.

Другое дело, каким путем мы вели наших маленьких исполнителей к этой цели, но главное было решиться на то, чтобы дети заиграли на экране, чтобы в их образах могло читаться их будущее, их характер.

Илья Нусинов и Семен Лунгин разрабатывали в сценарии «Внимание, черепаха!» извечную тему мирового гуманистического искусства – тему взаимоотношений человека и животного, человека и живой природы. Вспомните «Каштанку» А. П. Чехова или «Муму» И. С. Тургенева, «Зимою на Студеной» Д. Н. Мамина-Сибиряка, «Белый клык» Джека Лондона, «Трущобную кошку» Сетон-Томпсона или, наконец, замечательного «Доктора Айболита» Корнея Ивановича Чуковского. Мои авторы в этой теме нашли свою особую интонацию, выбрав главной героиней именно черепаху.

Черепаха живет триста лет. Она, может быть, современница Иоанна Грозного, в ней есть нечто от земноводных, от рептилий, от звероящеров. В ней есть нечто от вечности. Это сразу придало всей истории философскую направленность. Ребенок и животное, которое несет в себе тайну времени, – вот какую простую, четкую и прочную основу заложили авторы в будущий фильм.

Эта тема программно нацелена на воспитание в ребенке доброты и гуманности. Он становится в положение защитника живого существа, которое слабее его. Он учится быть взрослым, оберегать, кормить и защищать. Он учится внимательно и гуманно относиться к живой природе. Последний эпизод картины, когда танки, оберегая маленькую черепашку, осторожно объезжают ее, Семен Лунгин читал у нас на студии срывающимся от волнения голосом. (Кстати, он блестящий исполнитель своих сценариев.) Он читал, не стесняясь набежавшей слезы, и это тоже было для меня позицией моих авторов, на которую я без колебаний встал вслед за ними. Нет, не надо стесняться чистых слез сочувствия живому существу, которое слабее тебя.

В подзаголовке сценария были такие слова: «Кинокомедия для самых маленьких, для их старших братьев и сестер, для их пап и мам, а также для их дедушек и бабушек». Тем самым И. Нусинов и С. Лунгин сразу ориентировались на смешанного зрителя – на присутствие в зрительном зале детей и их родителей. (Не просто взрослых и детей, а именно на детей и их родителей.)

Это принципиально новая ориентация в детском кино, и она связана с развитием во всем мировом кинематографе идеи семейного фильма.

Идея семейного фильма имеет свою историю. Родилась она как идея коммерческого кино и служила одной-единственной цели – любой ценой завлечь зрителя. Но как коммерческая идея семейного фильма провалилась. И провалилась она именно потому, что фильмы, обращенные к семье, к детям и родителям одновременно, могли быть только высокогуманными, глубокими и серьезными. Они требовали решений самых современных проблем, постановки самых острых вопросов и высокохудожественных решений. Всего того, что совершенно не свойственно коммерческому кинематографу, откровенно тяготеющему к голой развлекательности, дурновкусию и ремеслу.

Но идея семейного фильма вдруг приобрела симпатии в иной сфере – в сфере прогрессивного кинематографа для детей. Существо этой идеи состоит в том, что семейный фильм может дать возможность детям и их родителям общаться в сфере искусства. Сегодня ребенок и его родители общаются более всего в сфере быта. Ребенок так или иначе вовлечен в будни семейной жизни, где о многом при детях лучше не говорить. И самое главное – это то, что сфера быта не всегда дает возможность взрослому выглядеть перед ребенком с лучшей стороны. В сфере быта взрослый часто проявляет себя и мелко, и корыстно, и трусливо, и неумно. Все это наносит непоправимую травму складывающейся психике ребенка, его морально-нравственному душевному здоровью. Счастливы те дети, которые могли видеть своих родителей героями, личностями, талантами. И вот сфера искусства – это та сфера, где человек чаще всего проявляет себя с самой лучшей стороны. Человек, садясь в зрительный зал, становится судьей. Он бескорыстен и честен, он умен и объективен. Он судит о героях по самой высокой мерке своей морали. Общаясь в сфере искусства, ребенок и его родители обретают возможность судить о жизни по самому большому счету и по этому счету обретать внутренние коммуникации, взаимопонимание, согласие, так необходимые сегодня детям и их родителям.

И. Нусинов и С. Лунгин являются первооткрывателями этой идеи в нашем кинематографе, что совершенно не означает, что раньше не было таких фильмов. Для меня «Чапаев» всегда будет эталоном семейного фильма, где понятие семьи расширяется до понятия Родина. И в развитии семейного фильма важно не то, что отличает детский фильм от взрослого, а то, что сближает их. И. Нусинов и С. Лунгин выдвигают идею семейного фильма как специальную задачу детского кинематографа.

Иногда можно встретить некую настороженность к идее семейного кино. Двухадресность фильма подчас воспринимается за скрытую двусмысленность. Это глубоко ошибочно. Если ребенок, глядя картину «Внимание, черепаха!», более всего обеспокоен судьбой маленькой черепашки, то взрослый, насколько я анализировал реакцию зрителя, более всего взволнован вопросом детской жестокости. Не может быть такой матери, такого отца, такой сестры или такого брата, которому была бы безразлична судьба сына или младшего брата. Любое действие, происходящее на экране в присутствии родителей, вызывает в ребенке совсем другую реакцию, нежели в их отсутствие. Так же и со взрослыми: в присутствии своего ребенка взрослый человек начинает смотреть фильм глазами родителя – с этой, я бы сказал, утонченной точки зрения.

В этом смысле фильм «Телеграмма» смело развивает идею семейного фильма. Фильм выстроен безукоризненно по конструкции воздействия на детей и родителей. Постепенно, шаг за шагом, перед юными героями фильма раскрывается романтический образ некой прекрасной женщины. Такой, какой вроде бы не встретишь в повседневности. Такой, которая бывает в фильмах, в книгах. И вдруг эта женщина оказывается не кем иным, как родной матерью героини фильма. Нет! Не где-то в фильмах и книгах живут образы прекрасных людей, героев, – они наши родные матери и отцы!

Так же как весь фильм «Внимание, черепаха!» обращен к зрителю: «Внимание, дети!», так же фильм «Телеграмма» призывает: «Внимание, взрослые!» Утвердится ли идея семейного фильма или нет, станет ли она особым жанром нашего кинематографа или нет, для меня ясно одно – очень полезно фильмы И. Нусинова и С. Лунгина смотреть семьей – детям и их родителям. Очень важно общаться им в сфере искусства, познавать друг друга, открывать друг друга и учиться пристальному родственному человеческому вниманию.

…Во время съемок фильма «Телеграмма» мои авторы отправились в плаванье по приглашению военных моряков. И где-то у берегов Норвегии Илья Нусинов скоропостижно скончался. Военные корабли прервали свой поход. Вернулись в порт. Моряки первыми символически хоронили бывшего солдата и писателя, отдав ему все воинские почести.

Илья Нусинов и Семен Лунгин были для меня образцом творческого содружества, человеческой верности и настоящей мужской дружбы.

Сейчас Семен Лунгин работает один. Работает много, плодотворно, страстно, так, как они всегда работали вместе. Он изменился. Он как бы вобрал в себя черты своего ушедшего из жизни друга. Это мужество. Это запас верности. Это им было свойственно обоим. Семен Лунгин закончил сценарий для «Мосфильма» «Розыгрыш», сценарий для Студии имени М. Горького «Лось», где он продолжает развивать основную линию их творчества. Оба фильма адресованы детям и юношеству.

Недавно в Театре сатиры вышла пьеса, написанная Ильей Нусиновым и Семеном Лунгиным еще вместе: «Пеппи Длинныйчулок», по книге замечательной детской писательницы Астрид Линдгрен. Спектакль, полный веселья, радости, остроумия и мудрости.

На киностудии «Мосфильм» режиссер Элем Климов ставит фильм по их сценарию «Агония» – большой сложный исторический фильм о крушении самодержавия и темных временах Григория Распутина. И мы увидим еще на титрах будущей картины их фамилии вместе: Илья Нусинов и Семен Лунгин.

…Время проходит, а мои авторы со мной, внутри меня, в моей памяти, в моих убеждениях и привязанностях…

1975