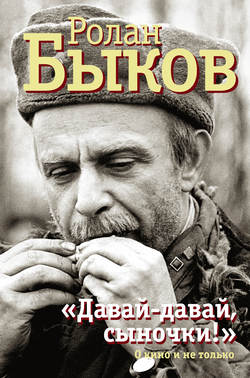

Читать книгу «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только - Ролан Быков - Страница 24

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Фильмы

Деревня Утка

Письмо Борису Бунееву

ОглавлениеУважаемый Борис Алекссевич!

Я очень люблю свою роль, я очень большой болельщик Вашей картины и сценария – поэтому очень прошу прочесть мое письмо без раздражения, даже если оно не во всем будет согласоваться с тем, что Вы сейчас думаете. Хотя, если хотите, я не думаю, что мои мысли так уж будут Вас раздражать.

Мне думается, что у Вас сейчас самый ответственный период в картине, она встает на ноги, вы ищете, выстраивая целое, но мне думается, что уже перед Вами встали некоторые очень серьезные опасности, и они со стороны видны.

Я пойду по порядку, и может быть, Вам пригодится та или иная моя мысль: то ли как предложение, то ли как мнение.

Начало: сейчас, пока окончательно не отмонтировано начало, в том материале, который я видел, начало есть, но в нем нет самого главного – темы оставленной девочки и необходимости появления Шишка. Я знаю, что Вам не нравится материал скуки девочки, что этот образ не нашелся при съемках, однако это звено сюжета всё равно осталось необходимым.

Первая фраза сюжета – девочка скучала.

Насколько я помню материал, это у Вас снято, есть прекрасные кадры, там только не вышло первое чудо – пароход по лугу, но и бог с ним, можно другое чудо – звук. (Меня очень обрадовала Ваша мысль о том, чтобы строить на шумах встречу с Шишком, но это вообще прием для всего начала.)

Звук шмеля – трава, крик одинокой чайки – какой-то пароход, далекий звук работающего движка – девочка, стоящая на фоне мельницы, едущий комбайн – кошка, которая ест траву, – идет девочка.

Это всё у Вас снято и это лаконично.

Сейчас у Вас, как в пьесе Островского, начинается с двух диалогов о шишках: Прохор-бабушка, бабушка-девочка. Где всё ясно: есть слух о Шишке, легенда, девочка ею заинтересовывается и встречается с Шишком…

Увяла тайна, пожухло ожидание чего-то, чего-то таинственного. Ясности не прибавилось. Той ясности, о которой речь: девочка скучала. Обильные разговоры о Шишке сразу ставят всю историю на уровень разговоров взрослых об этом деле – и рушится хрупкая поэтическая струна.

Второе: у Вас есть девочка. Вспомните, сколько разочарований принесла она всем. У нее было только одно достоинство: она была не похожа на всех девочек в кино. Добиваясь от нее усредненных реакций – всех крупных планов с улыбкой, – мы уже привели ее к обычному стереотипу. Сейчас же, озвучивая ее матерой озвучальщицей, штампованными интонациями ребенка на экране, Вы приводите свою героиню к потере своего единственного достоинства. Я вижу, как Вы бьетесь с нею на озвучании, как мучительно добиваетесь от этой девочки живых интонаций, но само дело – озвучить девочку «опытной» озвучальщицей студии – не самый удобный вариант.

Что тут делать – не знаю. Вы говорите, что Оксана для озвучания непригодна. Может быть, и так. Но в конце картины мне показалось, что она заиграла, стала понимать, что ей делать. Она при всех своих недостатках (включая утомившую всех бабушку) все-таки индивидуальность. И я понимаю, как у Вас на ушах сидела вся группа – замените! И я все-таки думаю, что Оксана – было бы правильнее. Во всяком случае, эта девочка – это штамп. Правда, Вы сейчас с ней уже много поработали, и если она подвинулась, наверно, не стоит всё начинать сначала с Оксаной. На озвучании сначала – голоса у них схожи, а именно, работа над образом. Если девочка не может сдвинуться с этого усредненного штампа – «девочка в кино», тогда, Бога ради, замените – или другой, или актрисой. (Очень хорошая актриса снималась у Фреза – Канаева, она не штампованная травести, а «взрослость», честное слово, не помешает.) Я всегда в ужасе перед тем, чтобы детей озвучивали актрисы, но у Вас особый случай, у Вас очень важно, чтобы девочка прозвучала всерьез, со всей глубиной характера. Тут глубина характера всё: и возраст, и сюжет.

Третье: у Вас есть Шишок. Вы сказали, что ждали от меня большего. Готов согласиться – я тоже ждал от себя большего. Но мне дорого хотя бы то, что есть. Могу сказать, что одно наверняка вышло: я смотрю на Шишка рядом с настоящей бабушкой, рядом с настоящей девочкой, рядом с кошкой, тоже вполне настоящей, и вижу настоящего домового, с живыми рогами. В это верится, и это, наверное, на этом этапе главное. Согласитесь, что это, наверно, не просто – быть живым домовым, да еще рядом с живой кошкой, живой старушкой и живой девочкой.

У Шишка сейчас есть один существенный недостаток – неясность его историй. Не всей истории, а именно всех историй: и загорания, и появления, и окончания истории с машиной и всей истории в городе.

В этой неясности, невнятности всех историй Шишка – сегодня вся беда картины (точнее, материала). Убежден, что черновой материал смотрелся интереснее, хотя Вы мне его упорно не показывали.

Сейчас скучно, Вы уж меня извините.

Как Вы говорите, Вы стеснены обилием материала. Пугающие цифры – 3 тысячи метров!.. Во-первых: где это сказано, что картина не может быть в три тысячи метров. Во-вторых: невооруженным глазом видно, что материала не много, а мало, мало!

Борис Алексеевич! Я же по своей второй профессии кинорежиссер. Я же знаю, что такое почти полное отсутствие захлестов. Вы говорите, что это для озвучания. И я это вполне понимаю, хотя в своей работе против такой практики. Но это Ваша метода, и спорить не приходится. Но если нет захлестов, то это же метраж. Допустим, у Вас в картине всего 500 склеек (я уж не говорю кадров), и если считать захлест по одному метру – это 500 метров. Не менее. К тому же сейчас в картине (то бишь в материале) так много совершенно лишнего, что материала мало, а не много. Вот об этом мне и хотелось Вам написать. Хотя не только об этом. Не сердитесь, но это всё только предварительные размышления.

Я только определил три вопроса, которые я считаю исходными в анализе: бабушка, девочка и Шишок. Бабушка требует ножниц, девочка требует ножниц, глубины жизни (озвучание актрисой или другой девочкой, во что при сжатых сроках не верю) и истории, прожитой в картине, Шишок требует своей стройной истории и сохранения всего своего сюжета.

Вы пережили на картине много этапов: картина была для Вас то об одном, то о другом, – это нормальный путь любого произведения. Но сейчас дело вовсе не в концепциях, дело в создании на экране истории, интересной истории, – все концепции уже в материале. Бог с ними совсем, с концепциями!.. Я не проявляю неуважения к концепциям вообще или к Вашим в частности, я точно вижу, как суета перед концепцией сейчас мешает Вам, мешает живому материалу снятой картины. Снятой Вами с волнениями и трудностями, снятой интересно и во многом по-новому.

Итак, по порядку.

Начало: сейчас, пока окончательно не отмонтировано начало, в том материале, который я видел, – начало есть.

Сначала бабушка и Прохор, а потом девочка и бабушка долго говорят о Шишке, потом появляется и Шишок. Начало есть: разговоры о Шишке. И это начало убивает всё. Убивает тайну Шишка, убивает начало истории, которая и по сценарию, и по материалу состояла в ожидании чуда, в необходимости Шишка для девочки. Именно в одиночестве девочки, в его обозначении (даже не раскрытии, а именно в обозначении) состояла экспозиция фильма. Без этого начала, без создания атмосферы ожидания чего-то никогда не будет чуда появления Шишка, как Вы ни монтируйте сцену встречи девочки и Шишка. Разговоры бабушки о Шишке (с Прохором и с девочкой) не вносят ясности в историю, а, наоборот, делает историю неясной. Потому что если Шишок необходим девочке, если на экране девочка скучает, если на экране таинство детства, деревенских скрипов и шорохов – история ясна. Если появление Шишка – результат разговоров взрослых и произведенного впечатления этих разговоров на девочку (как это сейчас), история именно не ясна, она превращается в совсем другую историю, которой в Вашем фильме совсем нет: в историю живущих по сей день предрассудков. Да еще в не очень интересную историю: Прохор в Шишка не верит, бабушка к нему полуравнодушна.

Насколько я помню материал, это у вас снято. Есть прекрасные кадры девочки на фоне мельницы, идущей девочки, цветов и т. д. Там не вышло одно – пароход, идущий по лугу. Ну и Бог с ним. Подумаешь – пароход. Вы говорите, девочка плохо играет это. Борис Алексеевич! Это нельзя плохо сыграть, это можно только не найти в монтаже.

Меня очень обрадовала Ваша мысль смонтировать появление Шишка на шумах – но ведь это прием для всего начала. Ведь мы в кино и в жизни уже не слышим голоса земли, не слышим шмелей, кузнечиков, птиц, ветра и шорохов. Шорохов нашего детства, таинственных, мучительных по захватывающей непонятности и действительно непонятных: скрип в доме, скрип полов, голос домовых. Без этого нельзя создать тайны начала Вашего фильма, звуки тут текст, без которого, наверное, очень трудно монтировать, сюжетная логика начала – тут катастрофа…

И у Вас для этого всё есть: и девочка, и дом, и дожди, и ночи, и пейзажи, и возможность повторять кадры из будущих сцен. А в фонотеке есть все звуки, а звуки еще можно придумать, и какое счастье было бы поглядеть метров триста без единого слова, без болтовни на экране, без музыки. Счастье, тайна… А главное, это и есть завязка, это сюжет, это ожидание чуда.

И тогда не помешает никакая болтовня взрослых о Шишке, которой, право же, могло и не быть. И то сцены слишком длинные. Длинные и специальные – специально, чтобы потом появился Шишок. Длинные и потому, что бабушка не может играть такими текстовыми массивами. Такие текстовые массивы губят исполнительницу, обнаруживают колхозную самодеятельность. (Простите меня за такую формулировку по адресу нашей прекрасной бабушки, ибо без излишеств текстов, без лишних нагрузок – бабушка прекрасна, прекрасна по самому большому счету, открытие!)

Первая фраза сюжета – в одной деревне скучала одна девочка. И это не только первая фраза сюжета – это вся смысловая и принципиальная экспозиция. И тут дело не в концепции, дело в сюжете и всё.

И еще раз: прислушайтесь, пожалуйста, к этой мысли – как бы девочка тут плохо ни играла, плохо это сыграть нельзя, это всё в Ваших руках, это можно только плохо смонтировать и не найти.

Проблема с началом – это такая же проблема, как проблема бабушки: прекрасный образ, который Вами найден, вдруг превращается в колхозную самодеятельность, достоверность – в самую примитивную искусственность, и без этого начала исключительная и новая для кино история девочки и Шишка на глазах превращается в примитивную историю о детской доверчивости и незатейливой наивности. Всё рядом – в этом безумная трудность картины. Тут типично шишковские дела: золото наутро превращается в черепки, прекрасная достоверность – в искусственность, уникальная история – в банальность.

Но опять возникает вопрос – и так длинно! Нет, совсем не так. К чему такие безумно длинные разговоры о Шишке, да еще два подряд?.. Две, три реплики и всё, и бабушке легче (исполнительнице), и нам интереснее. Да в том, как девочка и бабушка идут от колодца, в десять раз больше шишковской достоверности, чем в любых их разговорах. Если в первом случае (Прохор и бабушка) я предложил бы сильно сократить сцену, то во втором случае (бабушка и девочка) я бы предложил по возможности сократить текст на общем плане…

Но главное, чтобы эти разговоры встали на место, когда уже будет создано ожидание чуда, когда будет создана таинственная атмосфера. Главное, чтобы эти разговоры прозвучали как нота реальности в уже созданной сказке. Они будут слушаться и даже волновать. (Разумеется, не такие безумно длинные: два-три слова, две-три фразы на крайний случай.)

Появление Шишка. Сейчас дело во многом, и в первую очередь в отсутствии ожидания чуда. Но и не только в этом. Начнем с того, что пока не ясно поведение девочки: испугалась? не поверила? что? Это вообще дело темное, и тут при всех случаях без условного ряда не обойтись, легче всего проверить это на том, чтобы ввести любую таинственную музыку, – уже всё выйдет. (Попробуйте!) Но дело не только в этом, дело в том, что Шишка не сразу надо дать рассмотреть вблизи. Как можно больше общего плана. Помните, я на съемке очень нервничал, когда Вы снимали укрупнение Шишка через рога и так далее. Проблема только в этом. Уберите первые укрупнения, дайте как можно больше спины девочки до диалога, поставьте для проверки таинственную музыку, и сразу всё выйдет. Тогда моя бытовая интонация, а честно говоря, необходимая забытовленность, на которой Вы так настаивали (и правильно настаивали!), станет только изяществом решения. Попробуйте, и Вы в этом мгновенно убедитесь. Надо помонтировать с музыкой, с шумами, но потом ставить шумки, а именно монтировать с шумами, как с текстом.

Дальше: начинается море лишнего. Причина мне ясна: пока не родилась реальная дисциплина в материале, пока весь материал не подчиняется одной власти, сюжету. Нельзя найти никакой власти в Вашем фильме, кроме необходимости рассказывать, как подружились сказочный Шишок и девочка, как они полюбили друг друга, как не могла быть тайна детства вечной и как это жаль. Можно говорить «Шишок», можно брать толстовскую зеленую палочку – что хотите, но фильм, простите, об этом. Бабушка, вечеринка, Альбертик, история отъезда, история в лесу – всё это только обрамление истории девочки и Шишка, только рама этой картины, даже не рама, а рамка. Сейчас в эту рамку всунута вся картина, где она не помещается. Рамка огромна, несоразмерна.

Извините за отвлечение, но я вспомнил, как любимый Бармалей, в продолжении «Айболита», которого я не поставил, изобрел Тянитолкая – велосипед. Он сделал велосипед гораздо лучше, чем все велосипеды, – у него оба колеса были передние. Бармалей, впавший в немыслимый демократизм (он хотел стать гораздо демократичнее Айболита), кричал: «Почему это одно колесо обязательно должно быть задним?! Зачем?! Зачем обязательно нужно кого-то делать позади?! Пусть оба колеса будут передними!..» Велосипед был прекрасен, но ездить на нем было нельзя, его можно было только тянуть и толкать (поэтому он и стал Тянитолкаем)… Всё горе в том, что одно колесо обязательно должно быть передним, а другое задним, только в этом случае можно куда-то поехать.

Извините на этот раз за сравнение, но сейчас картина с двумя передними колесами: одно колесо практически впереди – это история Шишка и девочки, другое колесо (заднее) вдруг тоже выставлено вперед – это всё побочные истории. Картина не едет, ее можно только тянуть и толкать, это типичный Тянитолкай.

Я предполагаю, что для Вас в бабушке, в Альбертике и прочем, в великолепно снятой вечеринке заключен великий смысл – реального, российского, любимого, уходящего… Это и для меня великий смысл. Но только я не рискнул бы говорить обо всем этом как о второстепенном. Разве разговор о Руси может быть второстепенным. А как бы Вы ни старались – это в фильме второстепенное, вспомогательное, связующее, и вся Русь, всё уходящее, любимое, деревенское – в Шишке. В Шишке и в прочих. А в прочих только тогда, когда они на своем месте, на месте заднего колеса. (Конечно, с точки зрения Бармалея это обидно.)

Зачем такой большой первый диалог о том, что Альбертик уговаривает маму уехать сразу по приезде; вполне достаточно реплики: «Я за тобой». Зачем разговор о коньяке и лимоне на вечеринке? Это сомнительная интонация, сомнительные слова для картины. Не лучше ли поговорить там о том, что матери надо ехать в город, что можно сделать так же изобретательно по тексту, а может быть, даже более изобретательно. (Обратите внимание на то, что я везде выбираю самые вежливые слова.)

Всё смешалось в доме Облонских!

Шишок и девочка стали ни при чем.

Да еще эта ужасная сейчас сцена о загорании. Борис Алексеевич! Побойтесь Бога, эта сцена ведь не снята. Вы же перенесли ее в павильон!.. Так или иначе, она не вышла, ее впору вымарывать. И стоит она сейчас, загроможденная прочими сценами, и неправда в том, где Шишок ждет девочку. А этого одного уже не может быть, как корова не может летать. Это нарушения условий игры: Шишок – тайна, Шишок прячется, не показывается на глаза. Этого не может быть, неужели Вы этого не видите?.. Если корова летает, она уже птица, если Шишок не прячется от людей, он уже не Шишок. Отчего я тогда на съемке в отчаянии от происходящего полез буквально на стену, вжался в стену, рискуя упасть (можете, если хотите, включить это в трюковые съемки, которые, по Вашему мнению, я преувеличил), я убегал от неправды по условиям игры. Зачем, спрашивается, тогда Шишку прятаться на сенокосе? Одним местом действия, одной мизансценой убивается доверие ко всему второму появлению Шишка.

Но даже и это выдержала бы сцена (если, конечно, вставить Шишка на стене), если бы не задавили ее всякие подробности.

Сейчас картина начинается там, где девочка и Шишок встречаются на покосе. Вся история, включая машину, интересная, развивающаяся, смысловая и прочее. Вот такое кино мы не видели, вот это и есть сюжет картины. За этим интересно следить. Появляется глубина, появляется интонация. Тут только чистка, любовный монтаж, хорошее озвучание – и всё будет очень и очень хорошо.

Но что это?

Вылетела вся история переживаний Шишка о машине, всё фиаско Шишка, ироничная и интересная мысль автора, как шишки уводят в лес. Начиная с этой сцены и перестановки играющего на дудочке Шишка в финал (где должно было быть прощание, и не случайно вы поставили игру на дудке в финал), начиная с этого места нанесен очередной мощный удар по истории. Нет сцены в лесу, нет сна девочки, нет Шишка с дудкой на месте. Вылетело одно из основных движений мысли сценария, а вместо этого длинная, ненужная, плохо играемая (и так же озвученная) сцена в лесу Альберта, бабушки и девочки. Без сцены в лесу девочки и Шишка эта сцена вообще не нужна, можно было бы обойтись информацией типа: вот она! заблудилась! – и всё.

Что раскрывает эта сцена? Какую черту героев? Какую мысль развивает? Ровным счетом – ноль информации.

Эта сцена нужна только как изящное напоминание – не думайте, что мы о шишках всерьез, это художественный вымысел, девочка просто заблудилась. Но для этого нужно только, чтобы они нашли девочку и всё. Зачем сцена и опять текст, текст, текст, которого не поднимают ни девочка, ни бабушка. Это всего-навсего напоминание зрителю о том, что история эта – история фантазий девочки. Выкинуть сцену в лесу и дать самую развернутую сцену о том, как нашли девочку, что при этом сказали и т. д., – это уже не напоминание, а всё равно что встать на колени, плакать, бить себя в грудь и кричать: не подумайте только, за ради Бога, что я верю в шишков, нет, нет, нет! Посмотрите, видите, вот реальность. И простите меня за Пихто, за машину и весь мой фильм. Меня заманили все эти проклятые Александровы. И как характерно, что кошка у Вас не после сцены, как у Александрова, а перед. В одном этом всё: у Александрова – Шишка не было, девочка была, ее нашли, это верно, а кошка?.. Почему же оказалась там кошка? Вот и думай после этого, есть шишки́ на свете или нет. Это вовсе не мистика – это шутка. Умная, прекрасная шутка, ибо, может, шишков и нет, но есть в жизни таинственное и непонятное, есть поэзия и чудо искусства – это вполне реально.

Один из ваших персонажей говорит: всё объяснить хотят? Обидно, но это в данном случае касается многих монтажных ходов в этом материале картины (простите, материала).

То, что выпал сон девочки, – очень жаль. Это сбивает весь приезд матери. Сцену важную, превратившуюся сейчас в проходную, рядовую, бытоватенькую, серую. Спасти может музыка и монтаж. «Мама!» – бросилась на шею и… резать!.. Или вырубить звук, что хуже, но тоже возможность, и дать хотя бы музыке выразить то, что не нашлось, то, что не сыграла девочка…

Дальше просто путаница.

Сцены идут так: 1. Москва. 2. Ножи. 3. Разговор об отъезде. 4. Отъезд. Как говорится, всё наоборот.

Если в сценах с ножами Вы говорите, что Шишок пошел на последний шаг – отказался от своей губительной страсти и принес ее в жертву, – то сейчас получается, что Шишок начал с последнего шага. Сцена не может трогать. Это практически его первый шаг. Мостки и сцена с ножами превратились в экспозицию сцены разговоров об отъезде. Обе части мешают друг другу: мостки и ножи не так трогают, сцена об отъезде раздражает, оттого что я, как зритель, начал уже думать о том, что будет с Шишком? И начал думать на более высоком градусе, чем шутливая сцена взять с собой шишка-животное или не взять.

А вот когда мы понимаем, что взрослые Шишка не возьмут, вопрос с отъездом решен, тогда мы по-иному будем смотреть на сцену мостков и ножей: сцена разговоров об отъезде нас развлечет, сцена мостков и ножей тронет…

Конечно же, наверно так: 1. Разговоры об отъезде. 2. Мостки. 3. Ножи. 4. Отъезд.

И как можно, как только можно убрать сцену у дома?!

Одно дело – Шишок в деревне, другое дело – Шишок в городе. Нужна мотивация. Если горе у Шишка – тогда можно и в городе. Жили-были старик со старухой – рассказывается в сказках, – и не было у них детей. Тогда слепили они себе девочку из снега и назвали Снегурочкой. Она и ожила… Что тут обоснование чуда? То, что старик и старуха вполне могли и жить, и быть не вызывает сомнения, то, что у них не было детей, – полная правда, но вот что Снегурочка стала живой – чудо, сказка. И есть драматургическая тактичность в сказке: не было у них детей – горе, чуда хочется, и чудо приходит!

Всё что хотите, но чтобы хотелось еще большего чуда, чем Шишок в деревне, а Шишок в городе еще большее чудо. Нужно несомненное горе Шишка. Оно не будет в результате никаким трагизмом, хоть я исплачься в кадре, – оно будет только милым и трогательным.

О, пароход!

О, подробная история невероятного отъезда, где старушка потеряла кошку, а дети потеряли старушку!

Борис Алексеевич! Ну не получилось, как оставили мать. Ну полная неправда – весь кадр с мостками. Озвучание не спасло, как я надеялся. Только одно возможно – пароход уже плывет, и оттуда голоса Альберта и мамы – на любом общем плане. И не надо их, не надо, не надо. Там видно, что девочка не переживает. А если девочка не переживает, то нет истории. Тогда она Иван, не помнящий родства, тогда она навсегда для меня – зрителя – потеряна.

Смотрите, какая прелесть: пароход, суета, мостки – гудок! Идет пароход по реке. (До этого, конечно, должна убежать кошка.) А старушка на берегу. Как вышло? Мы сами не заметили. «Мама!» – кричит Альберт… А мама не поехала… То, что она не посылает звука на расстояние, – ничего, она может и себе говорить. Играет она тут прекрасно и несколько абстрактно, так что вполне может говорить с детьми как сама с собой, зная, что они не слышат…

Или пароход еще будто близко…

(А еще лучше, чтобы бабка не выпускала кошку, но я знаю, что Вы принципиально против этого, а жаль. Но тут я готов прыгать от радости: хорошо, пусть она выпускает кошку, это прекрасно, это замечательно, но только чтобы Альберт не делал вида на экране, что он не может остаться на берегу, – это видно. Только чтобы девочка была взволнованна. И если уж ей надо радоваться, что Шишок не будет одинок, что дико для нормального эгоизма ребенка, то пусть бы она радовалась сквозь слезы. Оксана сейчас это может сыграть на любом досъемочном крупном плане.)

Картина снова начинается с первого же плана Шишка в городе. Проход по Москве смотреть очень интересно. Валя снял этот первый план прекрасно. Как Шишок попал в квартиру, тоже интересно. (Жаль, что Вы не взяли кадр с падением, как бы я плохо ни играл, этого падения ждет зритель. Это не краска, а сюжет – Шишку в доме неудобно. А если я даже так плохо играю, то после сцены на пароходе – вопрос о плохой игре отпадает. В крайнем случае зритель подумает, Шишок упал нарочно, и простит ему это.)

Итак, картина снова начинается в городе, но ненадолго… она идет спорадически, толчками, рвано, с пропущенными фразами…

Сначала немилосердно долго они на всем катаются. Это опять кино виденное-перевиденное, это и по телеку, и в хронике. Там же Вами снята история, как Шишок оценивал машины, как они платили деньги, как Шишок подумал, что они летят. Ничего, кроме этого, интересным быть не может. Метража тут более чем достаточно, к тому же если учесть то, что катание Миляра – это ваш секрет от зрителя. Мы ничего не можем подумать – ни хорошего, ни плохого. Брауни мы не видели, предположить его существование в Москве не можем… И зачем предвосхищать чудо встречи. Это ведь неожиданная встреча, зачем делать ее ожиданной и непонятной. Шишок кого-то увидел, закричал: «Брауни!» Мы улыбаемся и думаем – ему померещилось. А Брауни оказался на самом деле: мы удивились и еще раз улыбнулись (или даже рассмеялись над чудом фантазии).

Я ничего не сказал о вырезанной сцене про черные глаза. Я уверен, что Вы ее вернете в монтаж сами, и в самом недалеком будущем, ибо без нее вовсе непонятно, что происходит в парке, да и история отъезда Шишка, выстроенная по вашей же логике – он, дескать, уехал не от девочки, а к бабушке, – сейчас не ясна.

То есть сейчас понятно, что они пошли в парк и покатались на разных качелях-каруселях, что у Шишка пропала летающая шляпа (не просто шляпа, а именно летающая шляпа), он встретил Брауни, и они пошли в магазин, а потом исчезли в машине. (Хотя сейчас даже и этого не видно, и о чем говорит девочка, о каких иностранцах – ума не приложу.)

Понятен фабульно-сюжетный ряд, что происходит – непонятно. Но ведь у Вас же снято всё, что надо:

1) теперь не девочка грустила по маме, а Шишок по бабушке;

2) теперь не Шишок утешал девочку, а девочка утешала и наставляла Шишка; это первое событие в городе, событие внутреннего порядка, куда более интересное, чем катание на качелях-каруселях, снятое Гинзбургом вполне красиво.

Качели мчатся с быстротой невиданной – мысль стоит на месте.

Поэтому нужна сцена про черные глаза.

Не хотите сцены про то, что Шишок платил деньги?

Но почему?

Это же чудо как интересно – домовым-то в городе денежки нужны! Вот на это кино я посмотрю.

Не хотите сцены, что Шишок решил, что он полетел?

Но почему?

Это же чудо как интересно – как просто в городе сбылась вековая мечта шишков, и он полетел, как просто это в городе, как доступно всякому за 30 копеек. Вот такое кино я посмотрю!

Нет метража?

А качели-карусели, а летающая шляпа.

Я, собственно, не против летающей шляпы, но только чтобы шляпа не летала вместо фильма. Я даже за шляпу, в ней есть некая иррациональность, но право же, Бог с ней, места и так мало.

Вот сцена встречи с профессором, она не мимолетна и длинна, она информационна. Как информационная, она все-таки длинна (хоть и коротенькая, а длинна) – я говорю о сцене на лестнице.

А вот сцена у профессора: даже явно несыгранная нами, торпедированная актером и отсутствием реальной обстановки, она смотрится!!! Она в сюжете снова интересна! Вот она, ласточка, как сама за себя постояла; я, грешным делом, думал – вылетит. (Даже жаль стало «последнего денечка» – она не только не удалась, но оказалась без хвоста, как доберман-пинчер… Только одна слезная просьба, посмотрите, пожалуйста, первые дубли, где Шишок меньше плакал, а больше нападал, сцена-то смешная оказалась, и Миляр мне очень понравился. А профессора и озвучить можно.)

Умоляю – верните льва. Он хорошо заэкспонирован. Его очень просто доснять. Мы же договаривались. Хотя о чем это я?..

А вот при неком переозвучании сцены у школы можно, наверно, обойтись без аэропорта, если, как Вы говорите, в картине нет места. Хотя я убежден и уверен, что места сколько угодно.

То же и о финале… Он хорошо снят, кроме куска, как бабушка ищет ножик, – хорошо сыгран (стоило бы через кошку как-то это скрыть или кое-какие реплики озвучить актрисой с подгонкой голоса, это не так сложно).

Самый грандиозный финал – бабка играет на балалайке, после этого мы все хоть разорвись… Этим бы хорошо окончить картину, хорошо бы, чтобы бабка поиграла потом, после зимы, взяв на себя точку картины. Вы всегда, кстати, этого хотели, и это, наверно, будет лихо, особенно после разговора Шишка у проруби. Это будет ответ на слова о том, что жизнь на острие иглы. Вот она – бабка, живая, реальная, несгибаемая, с балалайкой! И еще что-то большое чудится мне в этом финале, бабка-то, глядите, тоже Шишок! Шишок, да еще на самом деле. И еще что-то, чего я и объяснить сейчас не могу, от чего ком застрял в горле, когда смотрел материал, от чего слезы наворачивались.

И последнее: я верю, что вы снимете сцену в парадном, когда Шишок не мог пройти в стену.

Разумеется, я понимаю, что видел картину один раз. (Что, кстати, решительно обидно.) Это я понимаю, но, как видите, почти всё помню наизусть. Я, как и всякий живой человек, как всякий актер и режиссер, как вы, наконец, могу ошибаться и имею нормальное право на ошибку. Но весьма непрактично и нереалистично было бы думать, что я ошибаюсь во всем.

Я, что все-таки бесспорно, изнутри знаю всю картину, я смотрел свежими глазами, что для человека, знающего фильм изнутри, всегда удобно. Честное слово, дорогой Борис Алексеевич, я не балда!.. И ничего я не хитрю, не хитрю, не хитрю… Честное слово: «маленькие хитрости» – не единственная форма общения людей в искусстве. Вы можете думать обо мне всё что угодно, кроме одного: кроме подозрения меня в актерской корысти. Роль моя такова, что она вся в Ваших руках, роль моя – это картина, качество роли – это качества картины, глубина роли – глубина картины, ясность роли – ясность картины. Когда Вы сказали, что ожидали от меня большего, я очень грустил, но почему Вы вместе со мной не скажете: «А от себя?»… Это совсем не для того я пишу, чтобы выразить свою обиду, обиду заслоняет совсем другое огромное волнение за картину, за Вас, за себя. Да если честно говорить, нет обиды: хотите Вы этого или нет, Вы и я сейчас неразделимы. И даже больше, чем во время съемок. Сейчас в Ваших руках и судьба моей роли, Вы каждый день со мной на пленке. Пленка бесчувственна, она не страдает, ей не больно. А мне очень.

Я пишу и пишу, хотя понимаю, как трудно читать длинные письма. Но если Вы дочитали до конца, я очень рад, и спасибо Вам за труд. Извиняет меня только то, что писать было гораздо дольше.

Не надо меня не любить. Это неверно.

С подлинным уважением, ваш

РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Смонтировать на шумах, принципиально без музыки, сцены: девочка одна, стоит, идет, идет с бабушкой по воду (из будущей сцены – общий план), танцует на чердаке, ищет кого-то, видит кошку, не спит ночью, слышит тиканье (а часы стоят, старина)… Кто-то играет на дудке (коротко), бредет кошка…Гудят провода и шмель… крупно стрекочет кузнечик… Где-то тарахтит движок, всё время на одной ноте, кадр за кадром, как лейтмотив: жужжит шмель-движок, дальний гром – движок – скрип полов – движок… И где-то пароход… Девочка спит – ночной пароход плывет по реке…

2. Смонтировать все сцены с Шишком отдельно от всей картины, смонтировать с захлестами, нормально. Прометровать и занять, что и где нужно кроме этого. Это путь монтажа. Единственный сейчас путь.

3. На вечеринку – текст об отъезде матери.

4. Переход на вечеринку: «Хорошо-то как!» – и сразу вечеринку. Вечеринку не разбивать. Танец на вечеринке после танца на чердаке. А не наоборот.

5. Доснять сцену о загорании, взять дубль, когда он стоит у стены.

6. Вернуть сцену в лесу, посильно сократить сцену, как нашли Олю.

7. Сократить разговоры о Шишке с Прохором. Как-то объяснить, кто Прохор. Закадровым обращением хотя бы: «Сосед».

8. Альберт ушел с сеновала после появления Шишка, а надо, конечно, до. Как смешная сцена это не проходит, как подготовка появления Шишка – это лучше. Его появление надо бы подготовить шумом и кадрами – проснулась девочка, страх.

9. (К 7-му.) А может, одну из сцен о Шишке убрать вообще.

10. Прометровать сцены с Шишком и без.

Это письмо режиссеру Б. Бунееву – последняя, отчаянная попытка Быкова спасти картину и роль. А. Александров, автор «Ста дней после детства», написал тонкий, нежный сценарий «Деревня Утка», наш ответ «Малышу и Карлсону» о дружбе домового и девочки и их расставании. Автор вместе с Л. Голубкиной, замом главного редактора студии Горького, мечтали, чтобы Быков сыграл и поставил этот фильм. Этот сценарий попал к нему в руки, когда у него пухла голова от монтажа «Автомобиля», пришлось отпустить монтажера, не разобравшего материал на картине, к любимому режиссеру. Не должен был, но отпустил – и потонул в километрах пленки с новым монтажером. Сроки уходили, и сценарий попал в руки к Б. Бунееву, ученику Эйзенштейна. Быков был утвержден на главную роль. Снимал картину В. Гинзбург, их с Быковым связывал «Комиссар». Была выбрана изумительная натура в Карелии. И Гинзбург сокрушался, что согласился на обычный экран. Натура требовала – широкого. Был найден живой грим, костюм. Два месяца мы прожили в поселке Гирвас (я играла маму девочки), мне приходилось видеть отчаяние Быкова, в которое он приходил, сражаясь за сценарий и смысл своей роли. Внешне всё выглядело благостно. Но режиссера то посещали мысли, что картина об уходящей Руси, то вообще о Сталине. Домовой мастерил чудо-машину для жизни и путешествий без единого гвоздя. Он выдергивает единственный гвоздь из основания, «ибо он собственно и не нужен», – и машина, зашатавшись, разваливается. Так, собственно, и со Сталиным, и со страной. Ничего в чистой и ясной истории Александрова не могло питать эти мысли режиссера; сколько же сил уходило на то, чтобы вернуть режиссера к сценарию! Могла быть чýдная, глубокая картина, а вышла милая история, типичная для студии Горького.