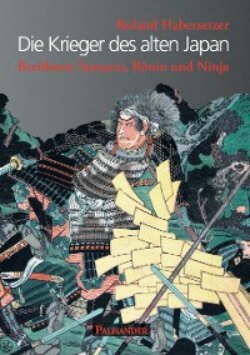

Читать книгу Die Krieger des alten Japan - Roland Habersetzer - Страница 8

Samurai – eine Kunst zu leben und zu sterben

ОглавлениеDer Samurai gilt in der Kriegertradition Japans als Urbild des tapferen, einzelgängerischen und romantischen Menschen, der treu ist bis zu seinem Tode. Für unzählige Generationen von Japanern war dieser Kriegertypus, der sich zugleich durch Stolz und Bescheidenheit, durch Kraft und Empfindsamkeit auszeichnete, ein Muster der Tugendhaftigkeit. Während 700 Jahren spielten die Samurai eine entscheidende Rolle in der bewegten Geschichte ihres Landes. Sie brachten Fürstenfamilien an die Macht und stürzten sie. Sie schlugen sich im Dienste rivalisierender Parteien, sie trotzten auf allen Schlachtfeldern dem Tode und lebten nach ihren eigenen Regeln.

Das Wort Samurai entwickelte sich phonetisch aus »saburai«, das wiederum abgeleitet ist von »sabura«, »zur Seite stehen, bewachen, dienen«. Der Begriff kam zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert auf. Als Samurai wurde zunächst eine Elite bezeichnet, die aus den Familien der großen Lehnsherren des Landes stammte, und aus der jene ihre Vasallen auswählten. Die ersten Samurai waren demzufolge von geringer Zahl, und jeder von ihnen verfügte über eigene Truppen. Sie waren damit den Grafen des europäischen Mittelalters vergleichbar. Diese Vertreter des Kriegeradels (buke) standen anfangs im Schatten der kaiserlichen Macht. Im 12. Jahrhundert änderten sich jedoch die Machtverhältnisse. Im Ergebnis verheerender Bürgerkriege wurde einer der ihren zum Shôgun2 und damit zum tatsächlichen Machthaber im Lande. Nachdem der Klan der Minamoto (auch Genji3 genannt) den mächtigen Taira-Klan (auch als Heike-Klan4 bezeichnet) vernichtend geschlagen hatte, wurde im Jahre 1192 das Oberhaupt des Siegerklans, Minamoto-no-Yoritomo, zum Seii Taishôgun ernannt, d. h., zum »Oberbefehlshaber mit dem Auftrag, die Barbaren zu unterwerfen«. Damit hatte das »Zeitalter der Krieger« (buke jidai) begonnen, das erst 1868 zu Ende ging. Dieses Zeitalter läßt sich in zwei Epochen unterteilen: Die ersten vier Jahrhunderte (1192-1603), die Ären Kamakura, Muromachi und Azuchi-Momoyama, waren geprägt durch zahlreiche Bürgerkriege, in denen die Kriegerklane miteinander um die Macht stritten. Das ganze Land wurde durch Feuer und Schwert verwüstet. Mit Anbruch der Tokugawa-Ära, die von 1603 bis 1868 andauern sollte und die durch Tokugawa Ieyasu gegründet wurde, stabilisierten sich die Machtverhältnisse, und die Kaste der Samurai wurde gezwungen, sich zu disziplinieren. Dieses Zeitalter fand 1868 mit der »Meiji-Revolution« ein Ende. Unter Führung des jungen Kaisers Mutsuhito begann eine grundlegende Modernisierung des Landes. Die Samurai wurden hierfür nicht mehr benötigt, und somit endete unwiderruflich ihre Zeit.

Es waren vor allem die Samurai der Tokugawa-Ära, die als Typus ihrer Gattung in das Bewußtsein des Volkes eingingen. Diese Zeit wurde durch starke Zentralisierung der Regierungsgewalt geprägt. Während die Kaiser in Kyôto residierten, regierten die Shôgune das Land von der Stadt Edo aus, dem heutigen Tokio. Den Tokugawa gelang es, im ganzen Land den Frieden durchzusetzen. Dieser »Pax Tokugawa«, der vom Shôgun auferlegt wurde, stützte sich vor allem auf die unter seiner Kontrolle stehenden lokalen Herrscher, die in Burgen lebenden Daimyô5. Den Samurai wurde somit mehr und mehr die Grundlage ihrer Existenz genommen, denn sie lebten für den Kampf.

Die Zeiten waren günstig für den Stand der Kaufleute, die immer reicher wurden, während die Krieger mehr und mehr ohne Beschäftigung waren und in Vergessenheit, schließlich gar ins Elend gerieten. Erstaunlicherweise entstand gerade in jener Epoche das romantische Bild des Samurai als Heldentypus, und das bushidô6, das seine Lebensregel, seinen Ehrenkodex darstellte, wurde populär. Daß solch eine verklärte Darstellung der Vergangenheit, die half, die Gegenwart zu ertragen, sich verbreitete, lag nicht zuletzt darin begründet, daß sie sehr gut ins Konzept der Machthaber paßte. Die Tokugawa-Shôgune waren zu allen Zeiten darauf angewiesen, daß die Samurai ihnen auch unter den widrigsten Bedingungen treu und ergeben blieben. Sie waren der beste Garant dafür, daß ihre Herrschaft im Lande bestehen blieb. Nachdem nun die Zeit der unaufhörlichen Kriege zwischen den rivalisierenden Klanen vorüber war, mußten andere Möglichkeiten gefunden werden, den Samurai einen Daseinszweck zu vermitteln. Ihre gewaltige Energie mußte so gelenkt werden, daß sie den Herrschenden nicht gefährlich würde. Zum einen wurde daher der Umgang mit den Waffen auf die Art kodifiziert, wie sie oft auch heute noch in den japanischen Kampfkünsten besteht. Auf diese Weise entwickelten sich zunächst das bugei7 und daraus das bujutsu8, die Techniken des Kriegers, und schließlich bildete sich das budô9 heraus, der Weg des Kriegers. Zum anderen förderte das Shôgunat die höhere Bildung der Samurai, mit dem Ergebnis, daß aus ihren Reihen viele Dichter hervorgingen. Auf diese Weise wurde der Samurai des klassischen Zeitalters geboren. In den Zeiten der Bürgerkriege hatte er die Überlebensregeln gelernt, die ihn noch immer zu einem furchteinflößenden Wesen machten. Aber zu seinem unerschütterlichen Siegeswillen war Eleganz hinzugetreten, seine Gewalttätigkeit war gezähmt worden – er wurde ein zivilisierter Mensch.

Der Typus des Samurai hat sich also im Laufe der Geschichte gewandelt. Doch sein Wesenskern blieb unverändert: Der Samurai lebte, um zu dienen, allen Widrigkeiten zum Trotz und bis in den Tod hinein. Wenn es geschah, daß seine Bindung zu seinem Herren verlorenging, weil z. B. der Klan, dem er diente, im Kriege unterging und aufhörte zu existieren, wurde der Samurai zum Rônin10. Befreit von seinem Eid und seiner Pflicht, wurde er entweder zum Verteidiger der Schwachen oder aber zum Wegelagerer. Sein ganzes Vermögen, das er stets bei sich trug, waren seine Waffen. Der Rônin, der zum Helden vieler Romane wurde, trat mitunter auf seinen Reisen in verschiedenen dôjô11 als Lehrer auf und vermittelte seine Kampferfahrungen. Manchmal gründete er auch eine eigene Kampfschule (ryû), für gewöhnlich auf dem Gebiet des Schwertkampfes (kenjutsu).

Samurai-Helm.

Mit der Zeit öffnete sich die Samurai-Elite der ersten Jahrhunderte, so daß auch Menschen aus nichtaristokratischen Schichten Zugang zu ihren Kreisen fanden. Die soziale Herkunft wurde zweitrangig bei der Rekrutierung neuer Samurai. Was zählte, waren allein die Tapferkeit im Kampf und die Bereitschaft, sich für den Herrn, an den sie sich banden, aufzuopfern. Im Lauf der Zeit führte diese Entwicklung zu einem gewissen Verfall der sehr strengen Sitten, die einst dazu geführt hatten, daß die alte Kriegerkaste zu solch einer Größe und Reinheit gelangen konnte. Doch trotz dieser »Demokratisierung« unterschied sich ihre Klasse nach wie vor aufs deutlichste von der der gewöhnlichen Krieger. Letztere wurden als unwürdiges Fußvolk (ashigaru) betrachtet. Die ashigaru waren wesentlich leichter bewaffnet, und in Schlachten wurden sie als Hilfstruppen eingesetzt. Ihr Motiv für den Kampf waren eher die bei Plünderungen zu erwartenden Gewinne als die Ehre.

Ob er sich nun auf dem Kriegspfad befand oder nicht, der Samurai hatte stets das Recht auf äußere Zeichen seines besonderen Standes. Eines dieser Vorrechte bestand darin, in der Stadt den hakama tragen zu dürfen, einen bis zu den Knöcheln reichenden Hosenrock. Ein weiteres Privileg bestand darin, ein Paar Schwerter unterschiedlicher Länge, daishô genannt, zu tragen. Das katana war das Langschwert, und das wakizashi das Kurzschwert. Die Schwerter steckten im Gürtel, und ihre Schneiden zeigten nach oben, so daß es unmittelbar nach dem Ziehen des Schwertes möglich war, damit einen Schnitt auszuführen (iaijutsu). Der Schädel des Samurai war von vorn bis zur Kopfmitte rasiert. Das Haar trug er sorgfältig geknotet und nach hinten frisiert. Dieser Haarknoten (chonmage) wurde abgeschnitten, sobald der Samurai in den Ruhestand trat oder zum Rônin wurde. Wenn er in den Kampf zog, trug der Samurai eine Rüstung (yoroi, später den leichteren dômaru), die im Vergleich mit den Panzerungen europäischer Ritter relativ wenig wog, dafür aber auch leichter zu durchdringen war. Sie bestand aus lackierten Eisenplatten oder aus beweglich angeordneten Lederplättchen, die sich manchmal überlagerten und die miteinander durch farbige Bänder verbunden waren (die Farbe war das Unterscheidungsmerkmal für die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Klan). Auf dem Kopf trug er einen Eisenhelm (kabuto) mit Visier und einem großen Nackenschutz. Geschmückt war der Helm mit Flügeln, Hörnern oder sogar mit der Nachbildung eines Tieres in Bronze oder Leder. Manchmal bedeckte eine Maske aus Metall oder Leder das ganze Gesicht (sômen), oder, was häufiger der Fall war, die untere Gesichtshälfte (menpo). Die Maske sollte sowohl das Gesicht schützen als auch furchteinflößend auf den Gegner wirken. Es war üblich, daß der Samurai sich vor der Schlacht schminkte und parfümierte, damit er im Falle seines Todes ein schönes Haupt auf dem Schlachtfeld zurücklassen konnte. Entweder auf dem jimbaori, einer ärmellosen Weste, die der Samurai über der Rüstung trug, oder auf einem Wimpel (sashimono) an einem Schaft, der am Rückenteil der Rüstung befestigt war, waren Wappen (mon) gestickt. Auf diese Weise konnte man stets die Familie oder den Klan, dem der Samurai angehörte, erkennen.

Ankleiden eines Samurai.

Die Geschichte kündet durchaus auch von Niedertracht, Korruption, Treuebruch, Intrigen und unnötigen Grausamkeiten von Seiten der Samurai. Dies mag das Bild vom edlen Samurai trüben, aber nichtsdestotrotz überwogen andere, weit positivere Eigenschaften bei der Mehrzahl dieser hartgesottenen Männer, die dem Leid mit Härte begegneten und Schicksalsschläge ergeben hinnahmen. Tatsächlich bedeutete das Dasein als Samurai in erster Linie eine Lebenskunst. Je tapferer diese Krieger waren, desto feinfühliger waren sie auch. Ihre Empfindsamkeit war oft außerordentlich, aber sie wußten ihre Gefühle zu beherrschen, denn niemals durfte es soweit kommen, daß ein Samurai das Gesicht verlor.

Der klassische Samurai war sehr empfänglich gegenüber den pathetischen Aspekten der Dinge (mono-no-aware) und der unabwendbaren Macht des Schicksals (Karma)12. Den Verlierern (hôgan biiki) galt sein tiefes Mitgefühl. Es konnte geschehen, daß er von einer Welle der Melancholie überrollt wurde, so daß man ihn kaum wiederzuerkennen vermochte. Er konnte dann plötzlich zerbrechlich wie ein Kind sein, und er verwandelte sich in einen Dichter oder einen Musiker. Der traditionelle Typus des Samurai entsprach weder einem mit allen Wassern gewaschenen Haudegen noch einem übernatürlichen, wie aus Stein gemeißelten Heldenwesen. Falls er dennoch in den Augen der anderen wie ein Übermensch wirkte, so lag das daran, daß er aufgrund seiner speziellen Ausbildung in der Lage war, Herr seiner Schwächen zu sein und auf außerordentliche Kraftreserven zurückzugreifen.

In der Anfangszeit der Geschichte der Samurai war die Ausbildung zweifelsohne sehr spartanisch und darauf ausgerichtet, die für den Kampf nötigen Reflexe zu entwickeln. Aber es ging stets auch darum, den Lernenden für Kunst, Kultur und Religion empfänglich zu machen, für eine Philosophie, die danach strebte, den Menschen in ein harmonisches Verhältnis zum gesamten Universum zu stellen. Dieser Harmonie sollte die echte Effektivität entspringen, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in Bezug auf alle anderen Dinge. Shintôismus, Konfuzianismus und schließlich der Zenbuddhismus beeinflußten diese Menschen, die es gewohnt waren, dem Tod ins Auge zu blicken, zutiefst. Die Erfahrung, immer wieder mit den Schrecken des Krieges konfrontiert zu werden und immer wieder dem Tode knapp zu entrinnen brachte sie dazu, nach einem aufs äußerste verfeinerten Leben zu streben und es wertzuschätzen. Das Bewußtsein, jeden Augenblick vom Tod ereilt werden zu können, ließ sie in Friedenszeiten nach Luxus und Eleganz trachten. Diese unerschrockenen Krieger waren Ästheten, wenn die Umstände es erlaubten. Sie lebten ganz im Augenblick, sowohl in der Schlacht als auch im Alltag. Die Liebe zur Schönheit und der Wunsch nach Vollendung fanden selbst in ihrer Bewaffnung Ausdruck. Auch wenn der eigentliche Zweck der Waffen darin bestand, mit ihnen den Gegner zu besiegen, wurden sie im Laufe der Zeit zu echten Kunstwerken. Auf diese Weise wollten sie sogar dem Tode Schönheit verleihen, denn der Tod war der wahre Begleiter der Samurai. Er wich ihnen nie von der Seite, er war Teil ihres Lebens. Von frühester Jugend an bereiteten sie sich auf ihn vor, und durch diese Vertrautheit mit ihm nahmen sie ihm den Charakter der Bestrafung, des Bruchs. In gewisser Weise gelang es ihnen, den Tod zu zähmen. Er stand ihnen zeit ihres Lebens zur Verfügung.

Darstellung eines seppuku. Holzschnitt.

Samurai sein bedeutete auch, zu sterben zu wissen. Jeder Samurai lernte bereits in jungen Jahren, wie man »gut stirbt«, den Regeln entsprechend und in der richtigen Haltung. Nichts durfte dem Zufall überlassen werden, oder zumindest so wenig wie möglich. Der Idealfall bestand darin, selbst den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen, ihn sich selbst zu geben, wenn keine andere Möglichkeit mehr bestand, die eigene Ehre oder die des Herren zu retten. Der Freitod erfolgte auf langsame Weise und wenn möglich in der Öffentlichkeit. Diese Todesart war ein Weg, den Lebenden seinen Mut ins Antlitz zu schleudern. Sie war auch ein Mittel des Protestes. Zudem gab sie alles, was sich weiterhin ans Leben klammerte, der Lächerlichkeit preis. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sich auf diese Weise ein ganzer Kodex des freiwilligen Todes, des Todes als öffentliches Schauspiel, bei dem man sich den Bauch aufschnitt. Das Ritual war bis in die Einzelheiten festgelegt, und es verlieh den letzten Augenblicken des Samurai, der beschlossen hatte, auf diese Weise aus dem Leben zu scheiden, eine ethische Dimension, die seiner Kultur entsprach. Dieses Ritual wurde seppuku genannt. Bekannter ist es unter dem volkstümlichen Begriff des hara kiri, was wörtlich »den Bauch aufschneiden« bedeutet; der Bauch wurde als Sitz des Atems und der Lebensenergie betrachtet.

Seppuku wurde mit dem kleineren der beiden Schwerter des Samurai durchgeführt oder mit einem Dolch (tantô). Nachdem er – wie es üblich war – ein Abschiedspoem verfaßt hatte, kniete sich der Samurai nieder. Sein Oberkörper war frei. Er schnitt sich den Bauch von links nach rechts auf und vollendete die Bewegung, indem er die Klinge in der Wunde nach oben drehte und so die Schnittwunde vergrößerte. Wenn er danach noch die Kraft dazu hatte, zog er die Klinge wieder heraus, um sie sich ins Herz oder in die Kehle zu stoßen. Die Tradition verlangte, daß man es dem Mann überließ, seinen Schmerz zu beherrschen und daß niemand eingreifen durfte, bevor das Ritual nicht »glücklich« zu Ende gebracht worden war. Nur auf diese Weise konnte ein Mann in dieser Situation seinen Mut beweisen, und nur, wenn ihm dies gelungen war, konnte man ihm auch nach seinem Tode noch Respekt entgegenbringen. Die ganze Zeit über stand hinter dem Samurai der Assistent (kaishaku-nin) mit erhobenem Schwert. Aber erst ganz am Ende durfte er der Agonie des Sterbenden ein Ende setzten, indem er ihn mit einem einzigen schrägen Hieb enthauptete.13 Diese Rolle war heikel, da sowohl ein zu frühes als auch ein zu spätes Eingreifen falsch gewesen wäre. Der seppuku begehende Samurai mußte durch leichtes Neigen des Hauptes anzeigen, daß er seine Tat vollendet hatte, erst dann durfte der kaishaku-nin seine Aufgabe erfüllen. Als kaishaku-nin agieren zu dürfen, galt als außerordentliche Ehre, und in der Regel wurde sie nur einem Verwandten oder einem sehr engen Freund zuteil. Eine Variante des rituellen Selbstmordes war das junshi. Es bedeutete, daß ein Samurai das seppuku ausführte, um seinem Herren in den Tod zu folgen, denn es hieß, daß ein Samurai in seinem Leben nur einem einzigen Herren dienen sollte.

All die Tugenden, die den »Weg des Kriegers« (bushi-no-michi) ausmachten und dem »Wort des Kriegers« (bushi-no-ichi gon) Gewicht verliehen, wie auch die Kunst, »gut« zu leben und zu sterben, waren Bestandteil des Ehrenkodex der Samurai. Im 17. Jahrhundert kam hierfür der Begriff bushidô auf. Zuvor sprach man vom shidô, dem Weg des Edelmannes, vom mononofu-no-michi, dem Weg des Kämpfers, vom masurao-no-michi, dem Weg des Helden oder auch vom kyûba-no-michi, dem Weg des Bogens und des Pferdes. Der Begriff bushidô, Weg des Kriegers, vereinte all diese alten Begriffe und ersetzte sie schließlich. Aus dem 17. Jahrhundert stammen auch die ersten schriftlichen Aufzeichnungen zu dieser Thematik. Zuvor war das Wissen ausschließlich mündlich überliefert worden. Die erste systematische Darstellung der Konzepte des Weges der Krieger stammt aus der Feder von Yamaga Sokô (1622-1685). Sein Werk ist eine komplexe und detaillierte Darstellung der moralischen Prinzipien, nach denen ein Krieger sich streng zu richten hatte. Dies bezog sowohl die Ausübung des Waffenhandwerks als auch die anscheinend unbedeutendsten Einzelheiten des täglichen Lebens mit ein, für alles wurde klar definiert, was richtig und was falsch sei. Auch verlangte er, daß ein Krieger dem Tode gegenüber bewußt gleichgültig zu sein habe.

Aber erst in der Ära der Tokugawa kam es zur Blüte des bushidô-Konzepts. Anfang des 18. Jahrhunderts, im Jahre 1716, erschien ein Werk, das ein großer Klassiker werden sollte: das Hagakure. Hierbei handelt es sich um die gesammelten Schriften des Samurai Yamamoto Tsunetomo (1659-1719), herausgegeben durch Tashiro Tsuramoto. Das Hagakure14 (»Verborgen unter den Blättern«) bringt auf vollendete Weise den Samurai-Geist zum Ausdruck. Im Mittelpunkt des Werkes stehen die Tugenden, die dem Leben eines Kriegsmannes seinen Sinn verleihen: Dazu zählten giri (Pflicht), yû (Mut), enryo (Todesverachtung), reigi (Höflichkeit), makoto (Aufrichtigkeit, Wahrheitsliebe), hontô (Tatsächlichkeit), chûgi (Loyalität, absolute Treue), gishi (Rechtschaffenheit), shiki (Entscheidungskraft), ninyô (Menschlichkeit), bushi-no-nasake (Mitgefühl), doryô (Edelmut) und ansha (Freigebigkeit). All diese Werte beruhten auf folgendem Grundsatz: »Wenn der Samurai sich zu jeder Zeit selbstkritisch beobachtet und wenn er darüber hinaus bereit ist, sein Leben zu lassen, wann und wo dies erforderlich ist, wird er in allen Kampfkünsten vollendet sein, und er wird ein Leben führen, das rein ist wie ein Diamant.« Diese Ideen lebten im japanischen Geiste fort, selbst nach der kaiserlichen Restauration von 1868 (meiji jidai).

Dennoch änderte sich der Status der Samurai mit der Meiji-Restauration radikal. Sie verloren ihre Privilegien, ihren Daseinsgrund. Das neue Japan hatte sich für eine Armee modernen Typus entschieden, die auf der Zahlung von Sold beruhte und nicht mehr auf dem Schwur der Samurai, der sie zu lebenslanger Treue einem einzigen Herren gegenüber verpflichtete. Insbesondere wurde ihnen das Tragen der Schwerter verboten (haitôrei-Edikt von 1876). Dieser Angriff auf die geheiligte Tradition des yamato kokoro (Geist des alten Japan) stieß auf Unverständnis und führte zu Unruhen und offenem Aufruhr. Der bekannteste dieser Aufstände war die Satsuma-Rebellion (Satsuma-no-ran) unter Saigô Takamori. Aber die Neuausrichtung der japanischen Gesellschaft erwies sich als unumkehrbar. 1872 wurde der Status des Samurai abgeschafft, und die ehemaligen Krieger wurden nun entweder den Shizoku (Adlige) oder den Heimin (Bürgerliche) zugeordnet. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als die Bevölkerung Japans 20 Millionen zählte, gab es 500 000 Samurai. Zur Zeit der Meiji-Reform gab es bis zu 2,1 Millionen Shizoku, während die Einwohnerzahl des Landes auf 46,6 Millionen gestiegen war.

Samurai in der Schlacht, mit blank gezogenem katana und einem sashimono auf dem Rücken.

Allen Reformen zum Trotz ist die japanische Kultur noch heute von den Werten, denen die Samurai einst ihr Leben verschworen hatten, durchdrungen, wenn dies auch manchmal nicht ohne weiteres erkennbar ist. Sie waren bereits die Helden der melancholischen Balladen, die die im Mittelalter von Burg zu Burg ziehenden japanischen Troubadoure, die biwa hôshi, begleitet von Lautenmusik zum besten gaben. Und noch immer bringen die Schauspieler der kabuki- und nô-Theater15 mit den beispielhaften Lebensgeschichten der alten Samurai ihr Publikum zum Träumen, und auch aus den alten populären Romanen, Märchen und Legenden sind diese Krieger des alten Japan nicht wegzudenken.

In diesem Buch werden nun einige der Heldentaten der Samurai, die in den Augen ihrer Zeitgenossen oft an Zauberei grenzten, erzählt. Bis heute werden sie als Heilige, Heroen, Unbesiegbare angesehen, und man sagte über sie, daß ein einziger von ihnen tausend gewöhnliche Kämpfer aufwog.

»Der Klang der Glocke vom Gion-Tempel ist das Echo der Unbeständigkeit der Dinge. Die verblassende Farbe der Teebaumblüte erzählt uns, daß alles, was blüht, einst welken muß. Ja, nur einen Augenblick lang ist der Held ein Held, wie eine abendliche Träumerei im Frühling. Die Starken werden stets vernichtet. Sie sind wie Staub im Wind.«

Aus dem Heike Monogatari, Ende 12. Jahrhundert