Читать книгу Ein Leben für Ruanda - Rolf Tanner - Страница 8

Einleitung Reise nach Ruanda 1979

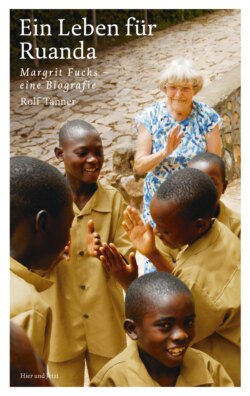

ОглавлениеMargrit Fuchs aus Windisch war meine Taufpatin. Als ich 17 Jahre alt war, im Jahr 1979, lud sie mich auf eine dreiwöchige Reise durch Ruanda ein. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Ich kam ins Alter, in dem Patinnen und Paten langsam ihrer Geschenkpflicht entledigt werden, also wollte sie mir wohl mit einem letzten grossen Präsent eine besondere Freude machen. Und das tat sie auch: Eine Afrikareise war damals noch einmalig. In meinem Freundeskreis war noch nie jemand auf dem Schwarzen Kontinent gewesen. Man reiste damals, wenn überhaupt ins Ausland, zum Baden im Sommer nach Italien, Spanien oder ins noch existierende Jugoslawien. Die Wohlhabenderen konnten sich Ferien im teuren Skandinavien leisten oder sogar in den USA. Aber Afrika existierte (noch) nicht auf der touristischen Landkarte. Was ich damals noch nicht wusste: Mit dieser Reise traf meine Taufpatin die letzten Vorbereitungen für ihre definitive Übersiedlung nach Ruanda, die für die Zeit nach ihrer Pensionierung geplant war. Sie wollte mit ihrem künftigen Arbeitgeber, Erzbischof André Perraudin, und anderen Verantwortlichen über ihre neue Aufgabe sprechen. Die Reise war für sie also mehr als nur ein Ferienspass. Sie war für sie eine ganz spezielle Mission.

Wir flogen mit der damaligen belgischen Fluggesellschaft Sabena über Brüssel und Nairobi nach Kigali. Wir blieben zur Akklimatisation einige Tage in Kabgayi und besuchten danach eine Reihe von europäischen Geistlichen und Missionaren. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Visite bei einem korpulenten Ordensgeistlichen aus der Schweiz, der Kette rauchte und dessen blaues Hemd, das sich über den kugelförmigen Bauch spannte, schon voller Brandlöcher war. Denkwürdig war auch ein Besuch bei spanischen Schwestern, die auf der «Crête» eine Kranken- und Missionsstation betrieben. Als «Crête» bezeichnete meine Taufpatin den Gebirgszug von 2500 bis 3000 Meter Höhe, der Ruanda von Norden nach Süden durchzieht und die Wasserscheide zwischen Kongo- und Nilbecken bildet. Nach einer Fahrt von mehreren Stunden auf einer holprigen, ungeteerten Strasse gelangten wir zu den Schwestern, die ihren Auftrag unter sehr einfachen, wenn nicht primitiven Bedingungen erfüllten.

Nach den Besuchen, die uns alle nicht weiter als eine Tagesreise von Kigali wegführten, sahen wir uns auch die Hauptstadt selbst an. Viel in Erinnerung geblieben ist mir davon nicht, ausser dass wir im Hotel Méridien eine Erfrischung zu uns nahmen und dass mir meine Taufpatin eine Moschee zeigte, die mit Geldern des libyschen Diktators Muammar Gaddafi gebaut worden war. Wir statteten auch dem Erzbischof von Kigali einen Höflichkeitsbesuch ab. Dann verbrachten wir ein Wochenende in Kibuye am Kiwu-See im Osten des Landes. Die Reise endete mit einer Safari im Akagera-Nationalpark im Westen des Landes.

Unser Quartier bezogen wir, als eine Art Basislager, im Haus Peter Heizmanns, eines Schweizer Bekannten meiner Taufpatin, der in Kabgayi arbeitete. Es war ein einstöckiges Haus mit Ziegeldach, in meiner Erinnerung eines der wenigen weiss verputzten Gebäude, mit farbenprächtigen Blumen im Garten. Die meisten anderen Wohn- und Nutzbauten ausserhalb von Kigali, die ich in diesen zwei Wochen zu Gesicht bekam, waren unverputzt und aus den charakteristischen braunen und ockerfarbenen Ziegelsteinen errichtet, die an Ort und Stelle in pyramidenförmigen Freiluftofen hergestellt wurden. Zu unserer dreiköpfigen Deutschschweizer Gruppe gesellte sich dann oft noch Valentin Gillessen, ein älterer, gemütlicher Laienbruder aus Belgien mit schlohweissem Haar. Auf Erzählungen reagierte er regelmässig mit einem abschliessenden, Gelassenheit verströmenden «Tiens, tiens!» – ein Ausspruch, der in unserer Familie zu einem Running Gag wurde, da meine Eltern Valentin bei ihrem Besuch 1984 ebenfalls kennen- und schätzen lernten.

Ein wichtiger Punkt im Tagesablauf während des Aufenthalts im Hause Heizmann war das Frühstück. Es bot eine Synthese der Schweizer und ruandischen Küche. So gab es zwar «Konfi und Anke» aufs Brot. Doch zum ersten Mal war ich auch mit bisher unbekannten Früchten konfrontiert: Mango, Avocado, Litschi und Passionsfrucht. Ich wurde instruiert, die Mangoschnitze mit Zitrone zu beträufeln. Am besten schmeckten mir allerdings die Passionsfrüchte. Das Frühstück war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ich mit der einheimischen Bevölkerung in engen Kontakt kam. Denn das Frühstück wurde von zwei Ruandern vorbereitet und aufgetragen, die – obschon bereits erwachsene Männer – als «Boys» bezeichnet wurden, die damals für einheimische Hausangestellte übliche Bezeichnung. Wieso man auf diese englische Bezeichnung verfiel, obschon in Ruanda Französisch die Verkehrs- und Amtssprache war, blieb mir ein Rätsel. Ich pflegte etwas Konversation mit den beiden, hatte aber Mühe, das für Schwarzafrikaner typische kehlige Französisch mit verschluckten Endsilben zu verstehen. Das führte denn auch einmal zu einem heillosen Durcheinander, weil die «Boys» der Meinung waren, ich hätte Salz und Pfeffer in die Küche zurückgebracht, wo sie aber nicht zu finden waren.

Wegen der Schwierigkeit, das einheimische Französisch zu verstehen, geriet ich auch in die einzige Situation während der drei Wochen, in der ich für einen kurzen Moment so etwas wie Angst empfand. Zusammen mit zwei Ruandern fuhren meine Taufpatin und ich eines Tages zum Flughafen. Ich vermute, sie wollte wegen ihres Gepäcks etwas nachfragen. Ich blieb zusammen mit den beiden Ruandern beim Auto zurück, während meine Taufpatin im Abfertigungsgebäude verschwand. Einer der Ruander, mit denen ich bislang kein Wort gewechselt hatte, sprach mich auf Französisch an. Ich hörte am Klang seiner Stimme, dass er eine Frage stellte, doch ich verstand ihn nicht. Um mir keine Blösse zu geben, sagte ich einfach «Oui», was jedoch die Frage keineswegs zu beantworten schien. Der Ruander wiederholte sie also, ich gab wieder mein «Oui» zum Besten, worauf er sichtlich ungehalten wurde – mir erschien er plötzlich aggressiv. Ich fühlte mich bedrängt und hoffte auf eine baldige Rückkehr meiner Taufpatin. Doch diese liess sich nicht blicken. Die Fragerei ging weiter, und ich fühlte mich nun wirklich in die Ecke gedrängt. Mit aufsteigender Panik sank natürlich auch meine Fähigkeit, das ruandische Französisch zu verstehen, noch tiefer. Schliesslich kam die Erlösung. Der Mann wechselte auf Englisch, das ich wesentlich besser verstand. Was er wissen wollte, war harmlos, und ich gab die gewünschte, alles bereinigende Antwort. Und in meiner bereits wieder in Richtung Übermut ausschlagenden Erleichterung fragte ich den Ruander – auf Englisch, um sicher zu gehen –, wie viele Sprachen er denn beherrsche. Er sagte kühl, fast schon etwas abschätzig mit der Sicherheit des sich seiner Bildung Bewussten, auf Französisch: «Quatre! Français, Anglais, le Swahili et évidemment le Kinyarwanda.» Ich war beeindruckt.

In meiner Erinnerung an diese Reise ist Ruanda farblich eine Mischung aus einem leicht gelblichen Grün und einem satten Rostbraun. Grün, weil das Land mir sehr fruchtbar erschien. Überall wuchsen Bananenstauden, der Garten der Missionsstation von Kabgayi war überwältigend, entlang der Strassen standen endlos mannshohe Buschhaine; fast jeder Quadratmeter des Landes war landwirtschaftlich genutzt und bebaut. Und Rostbraun, weil dies die Farbe der nackten Erde war; sie unterscheidet sich sehr vom dunklen Braun der europäischen Erde. Ich erinnere mich auch an die Leute und an ihre grosse Anzahl. Nur halb so gross wie die Schweiz, hatte Ruanda damals fünf Millionen Einwohner – und fast alle waren noch Bauern. Kein Wunder, war jeder Quadratmeter als Acker genutzt. Am eindrücklichsten bekam ich das bei unserem Besuch im Akagera-Nationalpark zu Gesicht. Der Übergang von der besiedelten Zone der Menschen zu jener der geschützten Zone der Tiere im Park verlief hier nicht graduell wie in anderen afrikanischen Ländern, sondern abrupt: Das ganze Terrain war in bebaute Felder parzelliert, und zwar bis just an die Grenze des Parks. Wir waren viel unterwegs, als wir Ruanda besuchten. Die Strassen waren permanent belebt: Männer zu Fuss oder auf klapprigen, völlig überladenen Velos, prekär balancierend auf den oft von vielen Rinnen und Furchen durchpflügten Pisten; Frauen mit stocksteifem, geradem Oberkörper und einem Turm von Lasten auf dem Kopf, dazu einem Kleinkind auf dem Rücken; Schulmädchen und -jungen in Schuluniformen. Dieser Gegensatz frappierte mich damals: Dass viele Leute arm waren, sah man an den Kleidern, die insbesondere bei den Männern selten mehr als bessere Lumpen waren. Doch die Schuluniformen waren in meiner Erinnerung immer tadellos, sassen perfekt, wirkten sauber, was bei den Jungen noch leicht möglich war, waren ihre Uniformen doch kakifarben. Doch bei den älteren Mädchen bestand die Uniform aus einem blauen oder grünen Rock und einer weissen Bluse. Die Jungen hatten den Schädel (fast) kahl geschoren, die Mädchen die Haare kurz, eine wohl verordnete Vorsorge gegen Läuse. Der Staub der Landstrasse konnte diesem tadellosen Erscheinungsbild scheinbar nichts anhaben. Die Kinder putzten sich heraus für den Schulbesuch, so wie man sich früher bei uns für den Kirchgang herausgeputzt hatte. Im Lauf unseres Aufenthalts sagte meine Taufpatin einmal, die ruandischen Kinder gingen sehr gerne zur Schule. Bei uns zu Hause, im wohlhabenden und behüteten Europa, war der Tenor unter uns Schülern ein anderer. Aber eben, wir waren (schon damals) nicht arm.

Diese Reise nach Ruanda war die erste Gelegenheit in meinem Leben, bei der ich mit meiner Taufpatin längere Zeit am Stück zusammen war. Vorher hatten wir uns einfach von Besuchen her gekannt, und die hatten vor allem stattgefunden, als ich noch ein Kind war. Natürlich war das jetzt anders, da ich mittlerweile 17 Jahre und fast schon erwachsen war. Meine Taufpatin hatte auf alle Fälle keine Probleme, sich mit einem späten Teenager zu arrangieren. Sie hatte lange kirchliche Jugendarbeit gemacht und war sich wohl einiges gewohnt. Wir gewöhnten uns rasch aneinander. Ich entdeckte, dass meine Taufpatin eine vorsichtige Frau war. Das dürfte einerseits auf ihre langjährige Erfahrung in Afrika zurückzuführen gewesen sein. Andererseits gab es wohl auch einen gewissen Beschützerinstinkt: Immerhin war sie für mich verantwortlich. In Erinnerung geblieben ist mir das anhand von zwei Episoden: Als wir auf der Hinreise in Brüssel einen Zwischenhalt machten, blieb ich vor eine Vitrine mit belgischer Patisserie stehen, von der mir der rote, grüne und gelbe Zuckerguss in Erinnerung geblieben ist, mit der sie überzogen war. Kein Schweizer Süsswarenproduzent hätte seine Ware dermassen «verunstaltet». Ich spürte denn auch kein Verlangen nach diesen eklig ausschauenden Dingern. Doch meine Taufpatin verstand wohl die Tatsache, dass ich vor der Vitrine stehen geblieben war, als Signal, dass ich einige dieser Kalorienbomben kaufen wollte. Sie packte mich sanft, doch energisch genug an den Schultern und lotste mich aus der Gefahrenzone. Dabei murmelte sie: «Das ist nichts zum Essen! Davon wird einem nur schlecht.» Dann, bereits in Ruanda, besuchten wir einen Ort, der so etwas wie eine Gedenkstätte war. Es war am Abend nach einem anstrengenden Tag mit vielen Besuchen, und ich hatte mich die ganze Zeit freundlich und höflich geben müssen. Das fällt einem 17-Jährigen nicht immer leicht; auf jeden Fall war mir noch nach etwas Ausgefallenem zumute, und so unterschrieb ich, in einem Anflug von nicht allzu ernst gemeintem Grössenwahn und im Wissen, dass wir ohnehin beim Aufbruch waren und ich wohl in meinem ganzen Leben nie an diesen Ort zurückkehren würde, im Gästebuch mit «Rolf-Napoléon de Tanneritz». Als Margrit das sah, erschrak sie. Sie setzte hastig ihre Unterschrift zu meiner und zerrte mich ins bereit stehende Auto. Als die Türen geschlossen waren, beschwor sie mich in ernstem, vorwurfsvollem Ton: «Also, so einen Blödsinn, einen falschen Namen, und dazu noch so einen grossspurigen, ins Gästebuch zu schreiben, musst du hier nicht machen. Das kann ins Auge gehen!» Doch dann, fünf Minuten später, lachte sie schallend heraus und sagte: «Ich wusste gar nicht, dass du zu derartigen Streichen aufgelegt bist.» Die Sache hatte auf jeden Fall ein Nachspiel: Als nächstes Geburtstagsgeschenk – das sie mir ja nicht mehr hätte machen müssen, da ihre Geschenkpflicht als Taufpatin mit der Ruanda-Reise eigentlich abgegolten war – bekam ich ein Abonnement der Satirezeitschrift Nebelspalter. Der ersten Nummer war ein «Nebelspalter-Spasspass» beigelegt, von meiner Taufpatin mit der Schreibmaschine ausgestellt auf einen gewissen «Rolf Tanneritzky».

Auch sonst hatten wir Momente, in denen wir viel lachten. Als ich bei der Zwischenlandung in Nairobi das Flugzeug verliess und in die wabernde Hitze hinaustrat, die mich fast erschlug, fiel mein erster Blick auf einen Angehörigen des Bodenpersonals, der in einer dicken, schwarzen Lederjacke mit Pelzkragen am Fuss der Gangway stand. Allein der Gedanke daran, hier ein solches Kleidungsstück tragen zu müssen, brachte mich gedanklich dem Hitzetod nahe. Ich erzählte Margrit davon, und wir mussten beide herzhaft lachen. Sie warnte mich: «Du wirst noch viele solche Szenen sehen.»

Mein Kopf ist heute noch voller Erinnerungsfetzen meiner Reise. Etwa, dass auf Hausmauern Glasscherben eingepflastert waren, um Diebe abzuhalten. Das machte grossen Eindruck auf mich. Kriminalität war zwar damals auch in der Schweiz bekannt. Aber zur Abwehr von Einbrechern und Dieben wurde nicht zu solch drastischen Mitteln der Abschreckung gegriffen. Dann gibt es eine Szene, die mich berührte: Wir gingen am Sonntag in eine Kirche, die schon eine halbe Stunde vor Beginn der Messe gestossen voll war. Und immer noch trafen Leute ein. Die Kirche hatte offensichtlich Wächter angestellt, die dafür sorgten, dass nur Erwachsene das Gebäude betraten. Kinder wurden verjagt, wenn nötig mit Stockhieben. Ich erinnere mich an die üblen Strassenverhältnisse und die Tatsache, dass unser gelbes Auto, mit dem wir normalerweise unsere Ausflüge unternahmen, nach jedem noch so kurzen Trip staubbedeckt war. Angeblich gab es damals in Ruanda nur zwei kurze Strassenstücke, die mit einem Belag versehen waren: eine Strecke im Osten des Landes, die von den Chinesen gebaut worden war, und schliesslich den Weg vom Flughafen zum Präsidentenpalast in Kigali. Hundert Meter hinter diesem hörte dann der Teerbelag auf und ging in die übliche Schotter- und Dreckpiste über. Mit dem Besuch in Kigali verbinde ich auch eine Kurzbegegnung mit der Frau des damaligen Präsidenten Juvénal Habyarimana: Wir warteten im Auto an einer Kreuzung, schräg gegenüber von einem modernen Geschäft, aus dem eben eine Dame trat. Meine Taufpatin sagte: «Schau, Madame la Présidente.» In meiner Erinnerung trug sie nach landesüblicher Art ein langes, grün-rosafarbenes Gewand und einen Turban, wie ihn damals die Frauen aus besseren Schichten zu tragen pflegten. Sie wurde von zwei oder drei Soldaten, möglicherweise Leibwächtern, begleitet. Kaum war sie in der Tür erschienen, stürzte sich eine Gruppe von Bettlern auf sie. Sie schmiss ihnen ein paar Münzen oder Noten hin, und die Gruppe stritt sich um das Geld. Darauf wurde die Präsidentengattin zu einem bereit stehenden Wagen geleitet und fuhr davon. Ich fand es sympathisch, dass die Präsidentengattin offenbar in einem «normalen» Geschäft einkaufte, und dies ohne grossen Aufwand oder Begleitschutz. Es erinnerte mich fast ein bisschen an die Schweiz, wo Bundesräte auch mit dem Tram zur Arbeit und mit dem Zug zu Vorträgen im ganzen Land fahren.

Wie schon erwähnt bildeten ein Wochenende am Kiwu-See und eine Safari im Akagera-Nationalpark gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss der Reise. Meine Taufpatin hat dieses Programm später mit vielen anderen «Margrit-Fuchs-Touristen» wiederholt, zum Beispiel mit meinen Eltern bei deren Besuch 1984. Geblieben ist mir der Anblick der zahlreichen Buchten des Kiwu-Sees auf der ruandischen Seite – und auch, dass ich mir einen zünftigen Sonnenbrand an den Füssen holte. Der See war für mein Empfinden sehr breit: Gewohnt an Schweizer Seen, bei denen man das gegenüberliegende Ufer in der Regel relativ gut erkennt, nahm ich die zairische Seite im Dunst nur sehr schemenhaft wahr. Ich fühlte mich eher am Meer als an einem See. Nach dem Abstecher an den Kiwu-See kehrten wir ins Haus Peter Heizmanns zurück, um dann ein paar Tage später in die andere Richtung, in den Osten zum Akagera-Park, aufzubrechen. Dort übernachteten wir ein- oder zweimal. Der geplante Höhepunkt war die Beobachtung eines Löwenrudels, doch erst am letzten Tag hatten wir Glück und sahen ein Rudel, das sich gerade vollgefressen und zwecks Verdauung quer über die Fahrbahn gelegt hatte – diese freizugeben, kam den Löwen selbstverständlich nicht in den Sinn. Wir mussten das schläfrige Rudel mit unseren Jeeps umfahren, indem wir von der Piste ins benachbarte Grasland auswichen.

Schliesslich kam der Moment des Abschieds. Ehrlich gesagt: Ich war nicht unglücklich, dass es wieder nach Hause ging, denn ich war von den Eindrücken richtiggehend erschlagen und auch etwas überfordert. Aber ich war auch dankbar, und ich wollte dies zeigen. Ich hatte etwas erlebt, das den meisten meiner Altersgenossen zu dem Zeitpunkt fehlte. Deshalb betonte ich mehrmals lautstark im Beisein meiner Taufpatin und anderer, wie schade ich es fände, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen sei. Während unseres Aufenthalts war ein paarmal erwähnt worden, dass anlässlich des Staatsstreichs von 1973 der Flughafen geschlossen und die Ausreise verunmöglicht worden war. Ich griff diesen Gedanken auf und meinte spasseshalber, ich wünschte mir, es gäbe wieder einen Putsch, um so die Abreise hinauszuzögern, so ein Staatsstreich könne ja durchaus unblutig verlaufen, aber er sollte mindestens eine Woche dauern. Alle fanden das lustig und nahmen es als Zeichen, dass es mir sehr gefallen hatte. Keiner ahnte damals, wie makaber dieser Spass im Nachhinein sein sollte angesichts der dramatischen Ereignisse, die das Land 15 Jahre später tatsächlich heimsuchen sollten.