Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Grabación V

Veintisiete de abril de 1941

ОглавлениеEn aquellos días, caían más bombas que gotas de lluvia. Los aliados bombardeaban Berlín un día sí y otro también, dejando cruentas huellas a su paso, apodadas por el Gobierno con nombres como «bajas humanas» y «edificios colapsados». Unos días antes, había caído un obús enorme junto a la estación de Friedrichstraße, a tan solo una calle de mi casa, y se había quedado atascado sin estallar. Sabía que en Hamburgo también eran frecuentes los bombardeos, y, para nosotros, el hecho de sentir las bombas caer en la calle ya era parte del día a día.

Sin embargo, seguíamos viviendo como podíamos. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? Yo tenía casi trece años y un punto de vista generalmente optimista acerca de lo que nos sucedía. Ahora, sin embargo, las cosas eran mucho más complicadas: papá ya no podía dar clases de Literatura y trabajaba con mi tío Helmut como contable, oficio que detestaba casi tanto como yo la Geometría. Mamá siempre llevaba a Sophie al colegio, y Cristoph era nuestro nuevo guardaespaldas: acompañaba a Bruno de la mano hasta la puerta de su clase conmigo detrás, a veces con Alfred a mi lado. Las clases eran constantemente interrumpidas por los bombardeos, por lo que la mayoría del tiempo nos encontrábamos todos sentados en el refugio subterráneo de la escuela, como aquella misma mañana.

—¿Tienes la cámara, Tom? —inquirió Alfred, mirando a su alrededor.

Asentí lentamente, buscando en mi mochila. Últimamente la llevaba a todas partes, habiéndome propuesto filmar absolutamente todo lo que pasara a mi alrededor. Además, era mi posesión más preciada, por lo que no quería que, de ser bombardeada nuestra casa, se perdiera para siempre.

—Por favor, ¿queréis dejar de usar ese estúpido juguete? —dijo Klaus, con una mueca de fastidio—. Están bombardeando la ciudad y vosotros no pensáis más que en esa estúpida camarita.

Alfred pareció ignorar a Klaus. Desde aquella tarde de junio del año anterior, no habían sucedido más que hostilidades entre ambos: Klaus no paraba de reírse de Alfred con sus amigos de las Juventudes Hitlerianas, mientras Alfred hacía lo propio conmigo y con algunos otros chicos de nuestra clase.

—No es estúpida, Klaus —repliqué—. Antes te gustaba.

—Me gustaba porque era pequeño —protestó Klaus, airado—. Ahora tengo ya trece años y no tengo tiempo para esas estupideces.

Fruncí el ceño. Odiaba que mi amigo se creyera superior a nosotros por ser el único de nosotros tres que ya tenía trece años. Miré hacia el otro lado para ver qué grababa Alfred mientras Klaus empezaba a hablar con Hermann Fischer, uno de sus amigos de las Juventudes Hitlerianas, en un suave cuchicheo que no podía significar más que una carga excesiva de malicia en sus palabras.

—¡Quítame eso de la cara, Alfred! —exclamó Friedrich Müller, uno de nuestros compañeros de clase.

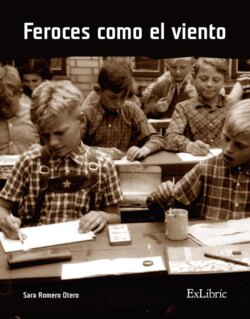

Alfred me entregó la cámara de nuevo. Yo seguí filmando a mis compañeros, a cada cual más enfadado por mis grabaciones. Me miraban mal y me lo reprochaban, cosa que hería terriblemente mi orgullo de cineasta. ¿Por qué no querían que los grabara? Seguro que años más tarde nos juntaríamos todos para ver la cinta y nos reiríamos mucho.

Por aquel entonces no sabía que, de mis cuarenta compañeros, solo veintidós seguiríamos vivos al final de la guerra. La mayoría de las caras que filmé aquella mañana de abril solo serían borrosos recuerdos en la memoria de los demás, manchas de tinta negra en su pasado. En la cinta parecen alegres, riendo y cantando, en un intento de olvidar que tal vez ahí afuera sus padres, amigos y hermanos podían estar muriendo. Éramos un grupo de niños de once años inconscientes e ingenuos, con las mejillas aún sonrosadas y algún que otro diente de leche que se aferraba a nosotros, como los últimos capítulos de un diente de león antes de volar lejos, feroces como el viento.

Ojalá ese fugaz color nunca hubiera dejado sus mejillas.