Читать книгу Sola di fronte al Leone - Simone Arnold-Liebster - Страница 4

ОглавлениеPREFAZIONE

Dice Simone Arnold Liebster, ad un certo punto della narrazione, quando si appresta ad andare verso la sua naturale conclusione: “Riprendemmo quasi subito la nostra routine quotidiana. Niente era veramente cambiato: la gente faceva sempre la coda davanzi ai negozi. (…) In Alsazia la liberazione dalle barbarie dei nazisti non era bastata a cancellare gli spaventosi giorni di guerra, le innumerevoli vittime e le distuzioni massicce. Quei terribili ricordi suscitavano sentimenti di afflizione e amarezza”. E poche pagine oltre aggiunge, con sobria e soave chiarezza che “reduci da un lungo periodo di prigioni, ci vollero molti sforzi per imparare a condurre una vita normale. Abituate a camminare per strada con timorosa circospezione, all’inizio fu un’impresa mescolarci disinvolte tra la folla”.

In queste poche righe c’è il senso di un’esperienza, di una esile vita che attraversò una bufera e ne uscì. Senz’altro cambiata, trasformata. Ma anche rafforzata. Poiché se il dolore può annichilire e annientare, comunque appannare l’orizzonte della nostra quotidianità, rendendocelo incomprensibile, è altrettanto vero che ci pone, nella sua radicalità, dinanzi a quesiti altrettanto estremi. E come tali ineludibili. Ai quali, insomma, bisogna pur trovare una risposta.

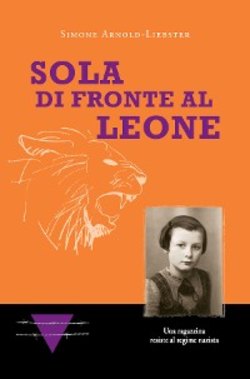

Il libro che il lettore si appresta a sfogliare e, ci auguriamo, a leggere, è il resoconto, onesto e sincero, di una giovane esistenza e, con essa, di un’epoca difficile se non terribile. Redatto con parole semplici e genuine per parte di chi non ha mai fatto, in senso strettamente professionale, esercizio d’intellettualità, ma che ha sempre usato la sua propria intelligenza per comprendere il significato dei fatti, può di buon grado essere definito come il racconto di una sopravvissuta. Le parole che intessono la trama del racconto costituiscono un vertiginoso sguardo, offertoci con gli occhi di una bambina prima e di una ragazzina poi, sull’abisso che si era aperto nelle società e negli spiriti del periodo storico nel quale i fatti narrati si dipanano. Che è poi quello in cui Adolf Hitler e la sua accolita brutalizza la Germania prima e l’Europa poi. Parole che sono, al contempo, indice ed epitome del bisogno di darsi una ragione rispetto a questa collettiva discesa agli inferi. Bisogno che nei pensieri e nella condotta della piccola protagonista, Simone Arnold Liebster, voce narrante di un mondo convulso e aggressivo e soggetto esplorante un universo di adulti spesso ostili, si traduce nella maturazione, condivisa con i famigliari, di fare propri i dettami di un credo che informa di sé le scelte quotidiane. Ponendole in rotta di collisione con quel che altri avrebbero definito come lo “spirito dei tempi senza spirito”. E pagando di prima persona il tributo richiesto per la coerenza maturata e conquistata attraverso un esercizio di autoapprendimento e di riflessione critica sulle circostanze della propria, e altrui, esistenza.

La letteratura di testimonianza per parte di coloro che vissero eventi in sé unici è divenuta un genere a sé nella produzione di libri e nella documentazione relativa ad un secolo, quello appena trascorso, che si è caratterizzato per tanti aspetti, buoni e meno buoni, ma non da ultimo per una intrinseca ferocia. Che si esercitò prevalentemente contro civili indifesi, colpevoli del fatto stesso di esistere e di vedersi ascritta, come responsabilità indelebile, la propria condizione di esseri umani e i convincimenti professati e praticati.

La vicenda degli universi concentrazionari, ovvero di quel variegato complesso di istituzioni segregative, ben diverse per funzione e finalità dalle carceri ordinarie, che sorsero in alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, a fare dagli anni immediatamente antecedenti la seconda guerra mondiale, è oramai cosa che ci è ben nota, grazie anche ai molti racconti che coloro che vissero quella terrificante esperienza ci hanno reso della stessa.

Parimenti è compiutamente risaputa e riconosciuta la natura criminale di quei regimi che alimentarono tale sistema di repressione delle opposizioni politiche, di oppressione delle minoranze culturali, sociali e spirituali e di annientamento di quanti erano considerati di “razza inferiore” o titolari di “una vita degna di non essere vissuta” o, ancora, marchiati come “asociali” o “traditori” di una qualche causa in omaggio alla quale identificare e offrire sempre nuove vittime. La cosiddetta “comunità di stirpe”, forgiata nel “sangue”, avrebbe così istituito un “nuovo ordine”, fondato sul ripristino della schiavitù, sull’azzeramento delle libertà, sull’annichilimento delle diversità.

Sotto l’apparente asetticità e enigmaticità di tali, ed altre, espressioni, si celava infatti l’intendimento di distruggere il pluralismo che aveva fino ad allora caratterizzato il nostro continente, nel nome della presunta superiorità di un gruppo umano, per l’appunto definito “razza”, che avrebbe dovuto trionfare in ogni dove, affermando incontrastato la sua supremazia e la sua signoria. Chiunque non fosse rientrato all’interno di questo rigido schema era destinato, prima o poi, a subire i rigori di un potere che si voleva assoluto e totalitario. Assoluto poiché senza contrappesi né, tantomeno, alternative a sé medesimo. Totalitario perché vocato a conculare non solo le libertà civili e politiche ma anche il principio stesso di autonomia individuale, ovvero quell’intimo spazio nel quale l’identità di ognuno di noi si manifesta, si esprime e si articola. Quell’intimo spazio ove ha sede quel “cuore vigile”, di cui ha parlato Bruno Bettelheim, che è la risorsa prima ed ultima di contro alla seduzione del male, la cui banalità e ovvietà sono allla radice della perduranza della forza di attrazione che riesce ad esercitare sulle collettività. Poiché mai un progetto tanto infausto e criminale, quale quello nazista, ebbe nella storia dell’uomo ad alimentarsi di così tanti e tanto anonimi collaboratori e sciatte controfigure. La macchina dell’assassinio di massa non richiedeva menti criminali. Gli strumenti della repressione non erano agitati da delinquenti patologici. In entrambi i casi si aveva a che fare con uomini comuni, padri di famiglia, che potevano accarezzare il proprio figlio così come, nel medesimo tempo, rivelarsi vocati ad uccidere quello d’altri.

Esula da queste brevi considerazioni introduttive una qualsiasi riflessione sulla teodicea ed anche una qualsivoglia teleologia dei processi storici. Ad altri demandiamo ciò. Lo storico non è avvezzo alla metafisica delle macrointerpretazioni, quelle connotate dal ricorso a categorie ermeneutiche tanto ampie da non riuscire a spiegare alcunché. Semmai cerca di rifarsi alla concreta materialità dei fatti e alla fisicità degli attori umani che vi prendono parte, a volte come registi altre volte, più frequentemente, come comparse.

E tuttavia la riflessione su eventi così connotati, nella loro drammatica cogenza, quantomeno dal punto di vista degli effetti che produssero–sui corpi come nelle menti–non può non fare ricorso anche al serbatoio di idee e suggestioni che il pensiero filosofico e morale offre a chi fa della storia obiettivo della propria ricerca.

Se non altro perché sta nel suo laboratorio di studioso – e quindi gli appartiene – lo strumento non solo della mera descrizione ma anche della interpretazione. Simone Arnold Liebster, nel resocontare un lasso di tempo, i dodici anni del nazismo, non troppo lungo, cronologicamente parlando, ma esasperatamente dilatato dal punto di vista degli accadimenti, tanti e terrificanti, ci parla di quel che gli successe ma ci offre, dal suo punto di vista, anche delle chiavi di lettura. Lo fa con la voce e il pensiero di una fanciulla che è posta, ben presto, dinanzi all’evidenza dei fatti. Ovvero, di come un mondo allo stesso tempo vissuto come intonso e arcadico, agreste e urbano, quello della famiglia, si sfarini di fronte all’evoluzione degli eventi. Dentro la famiglia stessa, con la scelta per parte dei genitori di divenire testimoni di Geova, con tutta l’ostilità che tale opzione ingenera nell’ambiente circostante. Fuori di essa, nel momento in cui la corda si stringe intorno al collo di quanti, con l’occupazione tedesca dell’Alsazia, ricadono sotto la giurisdizione delle autorità naziste. Che con i Bibelforscher, gli Studenti Biblici, avevano una partita aperta che intendevano concludere una volta per tutte. Definitivamente, come era nel loro stile e come da consolidata prassi d’ufficio, quella della morte. Non attraverso una qualche accordo, che i secondi peraltro mai avrebbero accettato, ma con la soppressione della denominazione cristiana e, possibilmente, dei suoi stessi aderenti. Mal si accordava, infatti, la compresenza negli stessi luoghi di una religione politica qual era il nazismo con un gruppo di persone che del diniego alla deferenza verso quel tipo di potere secolare facevano una delle loro ragioni d’essere. Emblematico a tale riguardo, nella sua lineare semplicità, il conflitto che si ripete tra la richiesta di salutare con il braccio teso e il richiamo ad Hitler i propri superiori, a scuola come nella vita associata, e la persistenza del rifiuto per parte di una ragazzina qual era Simone. Che si ingegna riguardo ai modi per poter tenere fede a quello che reputa essere un principio inderogabile – il rifiuto di compiere gesti iconofili – nel mentre, con una sorta di inesorabilità tanto burocratica nei modi quanto abominevole negli effetti, la macchina del persecutore si metteva in modo. Adoperandosi con solerzia in una serie di pratiche che seguivano una trafila collaudata: identificazione del “trasgressore”, sua stigmatizzazione pubblica, separazione dalla collettività e, in un crescendo che culminava spesso nella tragedia, isolamento detentivo, deportazione ed eventuale soppressione fisica.

In questo, come in tanti altri casi, proprio per colpire non chi faceva ma chi, come Simone, intendeva astenersi dal fare.

Poiché la peculiarità delle violenze e dell’arbitrio, sistematicamente messi in campo dal regime nazionalsocialista contro i testimoni di Geova, tedeschi ed europei, trovava nella vocazione a dire di no per parte di questi ultimi, la sua ragion d’essere. Nessuno degli appartenenti a questa denominazione fu colpito per quel che si riteneva avesse fatto in quanto privato cittadino. Socialmente irreprensibili, coloro che praticavano convincimenti di tal genere non si segnalavano alle autorità di certo per un qualche motivo che non fosse riconducibile alla loro tenacia spirituale. E’ quindi nel rifiuto ad aderire a pratiche coatte, imposte dal regime e fatte proprie dalla società tedesca, che si struttura e si manifesta la natura della resistenza, per appunto spirituale, dei Bibelforscher. Non siamo in presenza di un movimento politico, di un’associazione d’opposizione, di un gruppo di antagonisti bensì di una comunità religiosa che viene perseguitata poiché non scende a compromesso. Ben sapendo che quest’ultimo, qualora avesse avuto corso, fors’anche solo per comprensibile amor di quiete, avrebbero minato alle fondamenta la stessa ragione sociale della professione di fede. Che è qui intesa come atto totale, come orizzonte di senso e di significato. E sui contenuti della quale non ci pronunciamo, non essendo questa la sede per tale riflessione. Ma che il lettore deve sapere riconoscere, poiché è a partire da essa e dalla sua pervicace reiterazione che germina la reazione nazista. Unitaria nei suoi obiettivi – spezzare un movimento spirituale visto come sovversivo – e tuttavia diversificata, a geometria variabile nei modi e nei tempi.

I trattamenti distinti ai quali vengono sottoposti i diversi componenti della famiglia Arnold, ovvero Simone, il padre e la madre, così come i loro correligionari, sono il riscontro di questo criterio d’azione posto in essere dai carnefici. I testimoni di Geova, nell’ottica nazista, non appartenevano ad una razza inferiore, ad una “stirpe maledetta”, ma costituivano il palmare esempio di un gruppo di “ariani in errore”. Errore grave, non peccato veniale, al quale poteva corrispondere anche la pena capitale.

Se, tra le altre cose, il rifiuto di salutare il nuovo duce della risorta Germania e la lettura dei testi biblici comportarono per la piccola Simone il ratto dalla famiglia e l’internamento in un luogo di “rieducazione”, per i giovani maschi appartenenti a tale denominazione l’esercizio dell’obiezione di coscienza nei confronti della leva obbligatoria presentava esiti ancor più drammatici se non tragici. Secondo un copione il più delle volte eseguito senza rimorso alcuno per parte degli assassini, colui che in età di assolvimento del servizio militare diceva no precipitava prima in un lager dove vi veniva trattato secondo i procedimenti previsti per la punizione di tale gesto, implicanti la morte. Non prima, però, di aver vissuto il supplizio della violenza gratuita.

Che i testimoni di Geova, o più propriamente coloro che allora venivano ancora chiamati “Studenti Biblici”, siano state vittime dei regimi totalitari, ed in particolare modo di quello nazista, è cosa ancor oggi scarsamente risaputa. I motivi di questa omessa consapevolezza sono tra i più vari. Vi è senz’altro il calcolato disinteresse per parte di certuni, che vedono in tale persecuzione un evento non facilmente assimilabile al novero delle molteplici tragedie occorse in quegli anni a più gruppi ed individui. Qualificati tutti per attribuiti distinti e diversi da quelli che connotarono i Bibelforscher. Vi è poi la difficoltà a cogliere la natura e i lineamenti di una resistenza, che già abbiamo definita come “spirituale”, fondata non sull’azione bensì sull’astensione. A ciò si assomma, poi, la malcelata diffidenza, allora come oggi, verso un gruppo religioso cristiano che si caratterizza per il marcato proselitismo, ponendosi così in inevitabile conflitto con i culti istituzionalizzati. Infine, ma l’elenco è in sé inevitabilmente lacunoso, potendo essere molte le ragioni evocabili, si può richiamare la scarsa considerazione che la storia dei testimoni di Geova, in quanto movimento religioso, ha fino ad oggi raccolto tra gli studiosi nostrani. Di essi si è a volte denunciata una qualche disposizione all’autoreferenzialità. Ad una specie di autosufficienza comunitaria, in contrasto con quelle regole della comunicazione con il mondo circostante che sono alla base della condivisione delle memorie. E tuttavia, quand’anche così fosse, i patimenti subiti nei tempi andati da quanti nei lager venivano contrassegnati da un triangolo viola, appartengono comunque a comuni trascorsi. Ovvero, sono allo stesso tempo stigma di dolore e segno di rinascita, tracce anch’esse di un’Europa che non si adattava al nuovo ordine che il nazismo e i fascismi cercavano d’imporre. E ciò a rischio della propria stessa esistenza.

Per il credente vi era una coerenza intima tra scelta interiore e condotta quotidiana, derivantegli dal dire un no chiaro e netto all’involuzione, non solo politica ma anche e soprattutto morale, in corso. Tale coerenza legava i rischi ai quali si esponeva al ricordo del sacrificio dei primi cristiani. Anche qui l’autore di queste note introduttive invita il lettore a tralasciare qualsivoglia giudizio di merito, tanto più se vincolato dai propri, alternativi convincimenti spirituali. E tuttavia si sente in diritto di richiamare alla comune attenzione il senso di questo legame che i testimoni di Geova stabilivano tra il passato delle Scritture, del martilologio cristiano, e il tempo da loro concretamente vissuto. Poiché in ciò sta il senso che essi hanno maturato della storia, il modo in cui la percepiscono e la elaborano e il tipo di linguaggio che adottano per trasfonderla in una dimensione collettiva.

Non è sempre agevole per chi non aderisce al credo da essi praticato, identificare i costrutti che stanno dietro o accanto le parole da loro pronunciate. E non tutti i passaggi del libro di Simone Arnold Liebster posso risultare di facile comprensione e di immediata identificazione, se non si adotta questa consapevolezza che è anche costume intellettuale, modo di porsi nei confronti di una comunità spirituale che ha una sua implicita logica. E tuttavia per andare oltre la fattualità stessa, che pur ci dice già molto, e per raggiungere la cognizione del significato che ha l’altui esperienza, non ci si può esimere da tale sforzo di lettura prospettica. Che implica un calarsi nei quotidiani panni e nella intima logica di quanti possono differire dal lettore, se non altro in virtù di una scelta fatta e mantenuta. Ovvero in ragione di un patto stabilito con se stessi, in fondo.

Va detto, a questo punto, che ciò che accomuna i diversi vuoti di memoria, al di là delle specifiche ragioni che li hanno ingenerati, è la loro non occasionalità. Ovvero, le “vittime dimenticate”, così come da certuni sono stati definiti quanti, tra gli appartenenti a questa denominazione, subirono i rigori delle violenze e la tracotanza di un regime criminale, sono tali poiché la rimozione è, nella sua radice, il modo più facile per affrontare il disagio che l’altrui storia provoca in chi non si dispone alla sua comprensione, se non con le abituali e deformanti lenti di lettura. L’oblio è, in ultima istanza, un modo per difendersi dinanzi a qualcosa che non si può razionalizzare. E il modo in cui i testimoni di Geova vissero e condivisero la deportazione, le soggettività e le peculiarità del loro internamento, l’accettazione di un destino al quale avrebbero potuto sfuggire, negando però la propria identità, mal si accordano con schemi di interpretazione precostituiti. Per capire il pluralismo di quelle vicende e la forza di chi si trovò molto spesso, se non troppe volte, da solo ad affrontarle, bisogna quindi aprire la propria mente alla pluralità dei convincimenti che sono alla base delle nostre società. Nei tempi trascorsi come, soprattutto, oggi.

Capire il senso delle violenze contro questo gruppo religioso, allora assolutamente minoritario, implica comprendere le sue ragioni. Che sono spirituali, morali ma anche emotive e culturali. Ed è quindi così che Simone è chiamata a testimoniare, letteralmente: non solo del proprio credo, non solo dei modi, tra i più ingegnosi e disparati, con i quali sopravvivesse al “leone”, al felino che la fiutava e cercava di azzannarla così come alla diaspora che subì la sua famiglia. Ma anche di quella serenità che la accompagnò, malgrado tutto, in un’epoca calamitosa e violenta, dove l’angoscia e la paura regnavano sovrane. A modo suo un viatico, che ci dice quali possono essere le strategie non solo per sopravvivere ma anche e soprattutto per vivere consapevolmente e con dignità.

Claudio Vercelli

Istituto di studi storici Salvemini, Torino

Autunno 2003