Читать книгу Thomas Dekker - Thomas Dekker - Страница 8

Оглавление5.

In der Schule tat ich in der Zwischenzeit nichts mehr. Ich saß nur noch lustlos meine Tage ab. Ich baute ein bisschen Mist, ich interessierte mich für Mädchen, und ich bekam kaum etwas von dem mit, was der Lehrer erklärte. In meine Bücher schaute ich nur, wenn es gar nicht anders ging: für die Prüfungen. Ein paar Jahre kam ich damit durch. Ich war von der Grundschule zunächst zur VWO gewechselt, der anspruchsvollsten Sekundarschulform in den Niederlanden. Das erste Jahr dort packte ich noch, und irgendwie wurde ich auch noch in die Dritte an der VWO versetzt, aber mein Interesse an der Schule entwickelte sich umgekehrt proportional zu meinem Interesse am Radsport.

Ich hatte nur noch einen einzigen Traum, und das war, Radprofi zu werden. Alles musste dahinter zurückstehen. Ich stand mit Radsport im Kopf auf, ich frühstückte mit Radsport im Kopf, ich putzte meine Zähne mit Radsport im Kopf, ich atmete Radsport und ich ging mit Radsport zu Bett. Der niederländische Verband besorgte mir einen Trainer: René Kos. Er entwarf Trainingspläne für mich. Ich machte immer mehr, als draufstand. Ende 2000, bevor ich von der U17 zu den Junioren wechselte, kaufte mein Vater einen Motorroller, hinter dem ich trainieren konnte. Am Nachmittag, wenn er vom Flughafen Schiphol nach Hause kam und ich aus der Schule, fuhren wir stundenlang über die Polder von Nordholland. Und jeden Donnerstagabend fuhr ich, egal ob bei Regen oder schönstem Wetter, mit Licht am Fahrrad zum Velodrom in Alkmaar, um dort zu trainieren – und anschließend fuhr ich spät abends wieder nach Hause. Zwanzig Kilometer hin, zwanzig Kilometer zurück.

An den Wochenenden jobbte ich, um mir etwas Geld für neues Material zu verdienen. Meine Eltern unterstützten mich in jenen Jahren bei allem, aber ich sparte selbst eine Menge dazu. Ich musste unbedingt eine »Campagnolo Record«-Schaltgruppe für mein Rad haben, komplett mit Bremshebeln aus Carbon. Schon seit Monaten hatte ich mit großen Augen vorm Schaufenster des Rahmenherstellers gestanden; 1.600 Gulden sollte eine solche Campa-Gruppe kosten. Ich schälte Birnen, ich hatte einen Job am Kaffeetresen des örtlichen Möbelcenters und ich arbeitete als Erntehelfer auf dem Acker. Weil ich auch trainieren musste, hatte ich ziemlich viel um die Ohren. Manchmal zu viel. Ich weiß noch, wie ich einmal weinend nach Hause kam, nachdem ich den ganzen Vormittag auf einem Blumenfeld malocht hatte. »Mama, Papa, ich bin so müde. Wenn ich jeden Morgen so früh aufstehen muss, schaffe ich es nie zum Radprofi.«

Schließlich fuhr ich bei den Junioren tatsächlich ein Rad mit Campagnolo Record. Selbst bezahlt. Den passenden Satz Carbonlaufräder bekam ich von meinem Onkel gesponsert. Das war eine deutliche Verbesserung. Aber noch viel wichtiger: Ich begann zu wachsen. Und das nicht nur ein bisschen. In kürzester Zeit schoss ich zehn Zentimeter in die Höhe. Ich bemerkte es auf dem Rad, ich war viel stärker als in den Vorjahren. In den ersten Rennen flog ich geradezu. Beim ersten Klassiker der Saison wurde ich gleich Dritter und daraufhin vom zuständigen Verbandstrainer Egon van Kessel in die Nationalmannschaft berufen. Ich durfte mit zu Einsätzen im Ausland, zu Weltcup-Rennen für Junioren. Das erste fand in Polen statt – der Coupe du Grudziądz. Ich wusste beim besten Willen nicht, wo in aller Welt wir da gelandet waren, und das Essen war so widerwärtig, dass wir am Tisch anfingen zu würgen – aber es war großartig.

Einige Monate später fuhr ich als Gastfahrer des Rabobank Junioren-Teams zu einem Weltcup-Rennen in Österreich. Wir waren mit der gesamten Mannschaft in einem Schlafsaal in einem Internat untergebracht. Johnny Hoogerland war in dieser Woche einer meiner Teamkollegen und in dem Rennen lernte ich zum ersten Mal die italienische Armada kennen. Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti, Mauro Santambrogio. Sie trugen alle identische Trainingsanzüge und identische Hüfttaschen mitsamt identischen Mobiltelefonen und sie hatten alle die gleiche arrogante Ausstrahlung. Ich war tief, tief beeindruckt. Ich habe sie immer schon gemocht, die italienische Radsportkultur. Nicht diese ängstliche, calvinistische »Benimm dich einfach normal, dann benimmst du dich schon verrückt genug«-Haltung, die in den Niederlanden verbreitet ist – ich sah lieber Radrennfahrer, die mit geschwellter Brust und erhobenem Kinn herumstolzierten. In den Niederlanden wird man als Sportler schief angeschaut, wenn man sich einen Ferrari kauft, in Italien fragen dich die Leute, warum du keinen Ferrari hast.

Im Spätsommer 2001 unterschrieb ich bei Rabobank. Natürlich unterschrieb ich bei Rabobank. Sie wollten mich für ihr Junioren-Team, und ich für meinen Teil wäre für diesen Vertrag auch auf Knien hingekrochen, wenn es hätte sein müssen. Außerdem wurde ich für meine erste WM nominiert – in Lissabon. Die Junioren waren dort im selben Hotel untergebracht wie die Profis, und ich lief Michael Boogerd und Erik Dekker über den Weg. Sie sagten hallo zu mir und fragten, wie es mir ging. Ich glaube nicht, dass ich mehr als eine verlegene Antwort zustande gebracht habe. Aber das spielte keine Rolle. Dass ich kleiner Bengel da in einem Hotel in Portugal stand und mich mit Fahrern unterhielt, die ich normalerweise nur im Fernsehen sah, war für mich ein tolles Erlebnis. Das Poster über meinem Bett war zum Leben erweckt worden.

Dort, in Lissabon, lernte ich auch Gerrie Knetemann kennen. Er war als technischer Direktor für das Nationalteam der Profis verantwortlich, aber er saß auch in dem Begleitfahrzeug, das beim Zeitfahren hinter mir herfuhr. Vorher nahm er mich zur Seite und wir sprachen lange miteinander. Er schien etwas in mir zu sehen. Und das nicht nur, weil er aus der gleichen Gegend kam wie ich. »Thomas«, sagte er, »du bringst alles mit. Du kannst klettern, du kannst Zeitfahren und ich spüre, dass du bereit bist, alles dafür zu tun. Wir werden noch eine Menge von dir hören, Junge.« Ich schwebte auf Wolke sieben. Es kam mir vor, als wäre an diesem Tag alles wie von selbst gegangen. Als ob ich ständig den Wind im Rücken hatte, wohin ich auch fuhr.

Alle Junioren waren in jenen Tagen in Pleuni Möhlmann verliebt, eine niederländische Radsportlerin, die bei der WM in Lissabon Silber bei den Juniorinnen gewann. Auf der Abschlussparty küssten wir uns. Nach der WM hatten wir noch ein kleines Techtelmechtel, aber es ist nie mehr daraus geworden. Auch zu Hause war ich immer mehr mit Mädchen beschäftigt. Während der Pausen an der Schule schlich ich ständig um die Mädels herum. Ich bemerkte, dass ich Schlag bei ihnen hatte. Ich verstand, was sie wollten. Ich schenkte ihnen Aufmerksamkeit und Zeit. Denn Zeit hatte ich ja genug: Sobald ich mit dem Training fertig war, hatte ich nichts zu tun. Also schrieb ich den Mädchen Nachrichten aufs Handy, ich schrieb ihnen E-Mails, ich rief sie an. Ich führte sie zum Essen aus und ging mit ihnen ins Kino. Eine feste Freundin hatte ich nie. Meist war ich ihnen auch recht schnell wieder überdrüssig. Andere Mütter hatten schließlich auch schöne Töchter… Aber wenn jemand damals behauptet hätte, dass ich mit Hunderten von Frauen ins Bett gehen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.

Die Schule nahm ich immer weniger ernst. Ich war nach dem dritten Sekundarschuljahr auf eine etwas weniger anspruchsvolle Schulform gewechselt, zur HAVO, blieb dort in der Vierten aber gleich mal sitzen. Und dadurch dass ich im Jahr darauf bei den Junioren von Rabobank fuhr, wurde es sicherlich nicht besser. Ich schwänzte die Schule, um zu trainieren, ich tauchte ohne Bücher und geringste Ahnung vom Stundenplan beim Unterricht auf, und auf die Prüfungsbögen kritzelte ich irgendwelchen Unsinn. Als meine Schwester am Ende des Schuljahres meine Bücher abgab – ich selbst fuhr lieber trainieren –, waren sie immer noch eingeschweißt. Ich hatte nicht ein einziges Mal reingeschaut. Die Schule war in meinen Augen nur sinnlose Zeitverschwendung, ein schwarzes Loch, in dem meine wertvollen Stunden verschwanden. Wenn wenigstens Italienisch auf dem Stundenplan gestanden hätte, da hätte ich vielleicht ein wenig aufgepasst – das könnte ich später gebrauchen, wenn ich Radprofi geworden war. Der Rest konnte mir gestohlen bleiben.

Im Junioren-Team von Rabobank legte ich mich 2002 nur noch mehr ins Zeug. Alles war überaus professionell organisiert. Wir hatten eigene Trainer, eigene Mechaniker und eigene Betreuer, wir fuhren ins Trainingslager, das Material war immer top in Schuss, und ich fuhr in einem Team mit den damals besten niederländischen Junioren, darunter Marc de Maar und Tom Veelers. Aber das größte Talent von allen war ich. Ich war nicht mehr zu stoppen. Ich holte Sieg um Sieg um Sieg um Sieg. Manchmal war es so, als könnte ich gar nicht verlieren. Ich schlug meine Gegner nicht; ich vernichtete sie. Von den sechzig Rennen, die ich in diesem Jahr bestritt, gewann ich 22. Und bei vierzig landete ich auf dem Podium. In der Junioren-Weltrangliste stand ich mit einem Lichtjahr Vorsprung an der Spitze. Mit jedem Sieg wuchs mein Selbstvertrauen. Ich begann zu begreifen, dass ich mehr als nur ein talentierter Radfahrer war. Meine Ambitionen wurden ständig größer, genau wie mein Mundwerk. Ich wollte, dass sich alles um mich drehte. Ich wollte alle Aufmerksamkeit für mich.

Wir trainierten gerade mit dem niederländischen Team für die Heim-WM in Zolder, als ich einen Poller auf der Straße übersah. Ich fuhr direkt dagegen und ging über den Lenker. Ich fühlte, wie meine Zähne brachen. Ein paar Sekunden lang, bevor ich sieben von ihnen ausspuckte, hörte ich sie in meinem Mund durcheinanderwirbeln wie Murmeln in einer leeren Waschmaschine. Ich habe das Training ganz normal zu Ende gebracht. Mit sieben Zähnen weniger saß ich noch stundenlang im Sattel. Nur essen konnte ich nichts mehr. Abends saß ich dann mit einem irrsinnigen Hungerast beim Zahnarzt.

Durch den Sturz wurde ich lediglich Vierter bei der Zeitfahr-WM. Ich sehe mich selbst noch fahren, beim anschließenden Straßenrennen, an letzter Position der Gruppe, mit einer Jacke über dem Trikot. Das Kameramotorrad fuhr ständig neben mir. Das Rennen wurde live im Fernsehen übertragen, die Kommentatoren sprachen fast nur über mich und meine Chancen. Aber die miese Laune stand mir ins Gesicht geschrieben. Ich fand alles furchtbar: die flache Strecke, auf der man nirgendwo den Unterschied machen konnte, den Sturz, den ich kurz zuvor durchgemacht hatte, dieses Straßenrennen, das zwangsläufig in einem Massensprint enden würde. Ich war komplett angepisst.

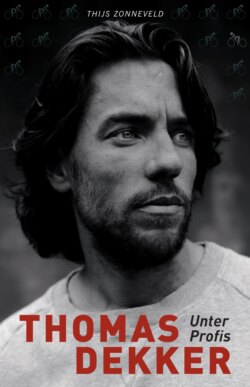

Ich erwartete mehr von mir, der Rest der Radsportwelt erwartete mehr von mir. Ich war nicht nur irgendein Talent, ich war verdammt noch mal Thomas Dekker.