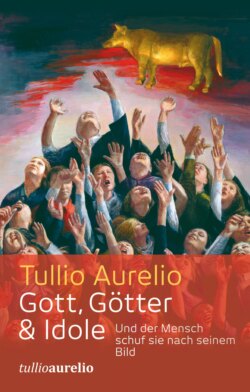

Читать книгу Gott, Götter und Idole - Tullio Aurelio - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

BUCH LESEN AM ANFANG EIN VORWORT

ОглавлениеDie Leser, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, dieses Buch zu öffnen, darf ich nun als meine Leser begrüßen, in der Hoffnung, dass sie mich begleiten, im besten Fall bis zum Ende des Textes. Damit sie sich in diesem Buch leichter orientieren können, zunächst einige Worte der Erklärung.

Die Schreibe dieses Buches mag dem einen oder der andere ein wenig eigenwillig vorkommen. Um ein echtes, stichhaltiges, fundiertes Sachbuch handelt es sich hier nicht, denn dafür schreibe ich ziemlich salopp und kursorisch über eine ganze Menge großer Themen, über die andere Autoren Hunderte, ja Tausende von Seiten geschrieben haben. Auch die Systematik wird nach Meinung einiger Leser zu wünschen übrig lassen. Darüber hinaus spricht die Mischung von persönlichen Begebenheiten und Gefühlen mit Sachargumentation nicht unbedingt für die schlichte Wissenschaftlichkeit dieses Buches.

Ursprünglich wollte ich eine Reihe von kleinen Bänden schreiben. Ich wollte die wichtigsten Bücher und Erzählstränge der Bibel gegen den Strich lesen und die Ergebnisse dieser Lesart der kleinen Buchwelt zur Kenntnis geben, in der Hoffnung, dass die Leser sie interessant finden. Wie es naheliegt, begann ich mit dem Buch Genesis, also mit den so genannten Schöpfungsberichten.

Zwischendurch fraß sich aber ein anderes Thema wie von selbst durch. Ich traf virulent auf den Autor der Schöpfung, wurde von ihm fasziniert und nachhaltig beeindruckt. Ich konnte nicht mehr von ihm lassen.

Von ›einem‹ Autor der Schöpfung zu reden, ist euphemistisch (das heißt: »zu schön, um wahr zu sein«) gemeint. Denn es sind im Buch Genesis wenigstens zwei Schöpfer erwähnt.

Eine Kirsche zieht die andere (italienisch: una ciliegia tira laltra) – ein Spruch, der die Art und Weise beschreibt, wie man nach der ersten Kirsche die zweite und dann die dritte … in den Mund schiebt. Das bedeutet bei dem Schöpfer: Ein Gott verweist auf den anderen, ein mythischer Schöpfer auf einen anderen. Wobei die meisten Schöpfungsmythen interessanterweise nicht von einem ›Schöpfer‹ reden, sondern von Göttern, die einen Eigennamen hatten und sich darauf konzentrierten, ursprünglich chaotische Zustände ein wenig in Ordnung zu bringen.

Also die Götter und ihre Schöpfungen. Das sind schon zwei gewaltige Themen.

Nehmen wir das Thema ›Gott‹: Oh Gott, wie viele haben darüber gesprochen und geschrieben, über Gott selbst, seine Namen, seine Natur und seine Person(en), seine Existenz, sein Dasein, sein Sein, über Gott Vater, besonders über Gott Sohn (oder besser: Gottessohn?), über Gott Geist (oder doch besser: Gottesgeist?). In den letzten Jahren war der Gott der Christen nicht mehr Vater, sondern Mutter, und der Geist war eine Geistin, nur der Sohn schaffte es doch nicht, so richtig zu mutieren. In der letzten Zeit haben auch viele Christen gesagt: Gott oder Jahwe oder Allah, wir haben doch alle den gleichen Gott (so plötzlich).

Irgendwann habe ich entschieden, in der Hauptsache über das Thema Gott zu schreiben. Dieser Kurswechsel möge eine gute Erklärung für die vordergründige Unsystematik des vorliegenden Buches sein.

Unsystematisch wird das Thema auch deshalb behandelt, weil hier nicht über Gott selbst geschrieben wird, der viel mehr Aufmerksamkeit, Systematik und Sorgfalt verdiente, weil er vollkommen sein soll, sondern über Gottesbilder. Und Gottesbilder, anders als Gott – wenn es ihn gibt –, gibt es haufenweise. Sie verändern sich zudem mit der Zeit, mit der regionalen Kultur, dem persönlichen Empfinden und Bedürfnis – ein regelrechtes Chaos mithin.

Selbst habe ich von Gott keinen Schimmer. In den gedanklichen Zwischenpausen meines Lebens habe ich mich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, aber ich wurde immer unschlüssiger und deshalb schweigsamer. Während andere im Gespräch über Gott (und natürlich die Welt) regelrecht schwadronierten, versteifte ich mich auf die Aussage, ich wüsste über ihn gar nichts, und stellte dabei fest, dass die anderen mich oft komisch, bisweilen bemitleidend anstarrten. Also, ich weiß nicht einmal über den Hauptgegenstand des Buches Bescheid.

Meine vermeintliche Stärke ist die so genannte Logik, die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken, gedankliche Konstrukte zu erdenken, die eigene und fremde Wirklichkeit erklären sollen.

Der Leser muss allerdings an dieser Stelle vor so genannten logischen Konstruktionen ausdrücklich gewarnt werden. Es gibt nämlich welche, die die Eigenart besitzen, dass innerhalb der Konstrukte selbst alles plausibel und konsequent ist, bei denen aber der Bezug zur Wirklichkeit völlig fehlt. Beispiel eines logischen Konstrukts, das gottseidank – Gott soll mir ein für alle mal diese Schreibweise verzeihen – nicht von mir stammt: Die Bibel ist Gottes Wort, also unfehlbar. Wenn Josua nun der Sonne befiehlt, stehen zu bleiben, dann heißt es doch, die Sonne dreht sich um die Erde. Deshalb kann Galilei nicht Recht haben. Es ist typisch für die Theologie, sich in inneren konsistenten logischen Gedankenlabyrinthen zu gefallen, ohne zu schauen, was rechts und links in der Wirklichkeit passiert.

Um einen solchen Fehler zu vermeiden, habe ich mich an der Bibel entlang orientiert und dort Gottesbilder gesucht und untersucht, oft seziert, manchmal auseinander genommen.

Es handelt sich hier also natürlich – wenn man so will – um ein theologisches Buch: Der Autor ist selbst Theologe, weiß über den Hauptgegenstand seines Themas – Gott – aber gar nichts. (Das ist übrigens die Quintessenz dieser Universitätsdisziplin.) Aber sein Buch redet über Gott (Theos) und strebt einen logischen Aufbau an – ist also theologisch.

Dieses Buch möchte wiederum dann doch auch anders sein als ein typisch theologisches Buch. Ich weiß nicht, wie viele Menschen, die dieses Buch zurzeit lesen oder später lesen werden, auch in einem echten theologischen Buch geblättert haben. Ich selbst habe Hunderte davon gelesen. Sie haben den vordergründig prickelnden, auf die Dauer aber faden Geschmack der höheren Stratosphäre. Je höher und theoretischer (theologischer) sie werden, desto realitätsferner, lebensfremder sind sie. Man kann ja auch nicht verlangen, dass Theologie sich gar mit der Welt befasst, in der die Menschen leben, denn sie muss sich schon die ganze Zeit, wenn auch ergebnislos, mit Gott und den himmlischen Dingen befassen.

Gottesbilder haben allerdings eine wichtige Dimension: Sie haben Einfluss auf das Leben der Menschen. Gelegentlich (oder grundsätzlich?) schaffen sich die Menschen ihre Gottesbilder selbst, diese wiederum beeinflussen das Leben der Menschen wesentlich – wenigstens in der Vergangenheit war es so. Gottesbilder führen nie eindimensional vom Menschen zu Gott, sondern umgekehrt: Sie haben wesentlich mit dem Menschen zu tun und steuern sein Leben.

Aus diesem Grund habe ich mich selbst involviert, mich in die Materie hineingegeben. Der Text ist nicht nur von mir geschrieben, sondern von meiner Erfahrung, meinem Empfinden und meiner Meinung durchdrungen. Wenn man will, ist dieses Buch mitunter ein persönliches Buch. Darauf deutet auch die häufig verwendete Ich-Form hin. Das soll aber dem Leser nur zur Analogie dienen und will keinesfalls Ausdruck von Koketterie oder gar Selbsteinbildung sein. Und die persönlichen Begebenheiten oder Meinungen wollen keine Belege oder gar Beweise für meine Hypothese sein, sondern einfache Beispiele. Jeder kann seine eigenen beisteuern. Für mich persönlich waren wichtige Ereignisse meines Lebens der Anlass für mein Denken über Gott und die Welt.

Was möchte dieses Buch konkret?

Zunächst, was es nicht möchte: Das Buch hat keinesfalls die Absicht, meine alte Liebe – die Bibel – lächerlich zu machen. Der Bibel verdanke ich meine eigene Befreiung von geistiger und geistlicher Enge. Die Bibel ist so reich an religiösen Spielarten, dass sie offen und frei machen kann. Die Bibel ist – wie ihr Held Abraham - immer auf der Suche, immer unterwegs, nicht nur in Richtung verheißenes Land, sondern besonders in Richtung Gott, wenn Gott eine Richtung hat.

Ich vermute zu wissen, dass die Erzählungen, die Mythen, die zahlreichen Gottesvorstellungen der Bibel nicht endgültig und ›fertig‹ sind – weder die vielen des Alten Testaments noch das Gottesbild des Neuen Testaments. Aus diesem Grund werden gerade Gottesvorstellungen und Gottesbilder aus der Bibel und weniger aus der philosophischen Tradition oder aus anderen Kulturen und anderen Religionen unter die Lupe genommen. Das hat mindestens zwei weitere Gründe. Der erste ist, dass ich mich darin besser auskenne. Der zweite ist, dass diese Gottesbilder mit meinem und mit dem Leben vieler Menschen in meiner Umgebung existenziell verwoben sind.

Die Auswahl – es werden hauptsächlich Gottesvorstellungen aus der Genesis, aus dem Exodus und aus dem Neuen Testament genommen – beruht auf der Tatsache, dass die darin enthaltenen Gottesbilder viele gläubige Menschen tief beeinflusst haben. Denken wir an die Erzählungen der Schöpfung, des Sündenfalls, der Sintflut … und an die Geschichte des Jesus von Nazaret.

Die oft überzeichnete, manchmal – so mag es einigen erscheinen – fast spöttische Deutung der Texte will diese und die darin enthaltenen Gottesvorstellungen nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Sie will nur zeigen, dass diese Bilder – wie auch unsere modernen Bilder und Gedanken – begrenzt sind, wie alle Vorstellungen, die der Einbildungskraft des Menschen entspringen und deren Grenze übersteigen wollen. Auch die Überzeichnung, ja auch der eventuell vorhandene Spott, will eine Einladung sein, nachzudenken und weiterhin auf der Suche zu bleiben. Es wird nach der Technik der Metaphorik argumentiert: Der positiven Aussage (»Gott ist mein Fels«) folgt mental eine negative Aussage (»Gott ist natürlich kein Fels«), um dann zu versuchen, eine überhöhte Bedeutung der Aussage zu finden, wie Gott ein Fels sein kann. Der Technik der metaphorischen Argumentation folgend wird in diesem Buch gerade das negative Moment der Metapher (in dem Fall: der Gottesbilder) betont, um zu signalisieren, dass die im Bild angedeutete ›Realität‹ nicht mit dem Bild selbst zu verwechseln ist.

Auch die vordergründige Naivität meiner Argumentation ist manchmal – ich wage nicht zu sagen, immer – nur vorgespielt: Sie dient demselben Zweck wie die Überzeichnung der Deutungen. Man könnte sie als eine andersartige sokratische Methode betrachten. Sokrates stellte seinen Schülern jesuitische Gegenfragen, um auf der Suche nach richtigen Antworten und natürlich nach der Wahrheit weiterzukommen. Ich tue manchmal naiv, um Probleme zu vertiefen.

Die Auswahl der Gottesbilder, die in diesem Buch besprochen werden, hat zwei Anliegen.

Das erste ist die Klärung der Frage, wer die Ursache der Welt, des Universums oder der Ungereimtheiten der Schöpfung oder des Bösen in der Welt ist. Damit beschäftigt sich die erste Hälfte des Bandes: Der Gott, der uns ins Leben ruft und ins Verderben schickt.

Als Zweites will das Buch den offenkundigen Wunsch des Menschen behandeln, Gott gedanklich und kultisch festzuhalten, einen Gott zu haben, der beim Menschen ist und für ihn eintritt. Mit diesem Anliegen beschäftigt sich die zweite Hälfte des Buches, in der auch die zentrale Frage nach der Stichhaltigkeit der Gottesbilder und nach dem Sinn des Bilderverbots gestellt wird.

Es sei erlaubt, das Ergebnis vorwegzunehmen: Am Ende dieser Ausführungen wird das Buch keinen positiven Befund vorweisen können. Ich sage es also ganz klar: Ich kann nicht vorweisen, dass es einen Gott gibt, geschweige denn, wie er ist. Ich werde ein Gottesbild nach dem anderen zerpflücken, und am Ende habe ich nichts in der Hand. Ein medizinisch negativer Befund ist eine erfreuliche Angelegenheit. Anders ist es meistens beim Erkenntnisvorgang. Wie es bei der Gotteserkenntnis ist, lassen wir zuerst offen.

In jedem Fall: Ich musste dieses Buch schreiben, um das loszuerden, was ich loswerden musste. Hinter der vordergründigen Übertreibung, die diese Texte auszeichnet, verbirgt sich eine tief empfundene Enttäuschung über das Ergebnis meines langen Suchens, über das Nichts meiner Gedanken.

Um dieses Nichts mitzuteilen, habe ich zur elektronischen Feder gegriffen.

Auf Sizilien – so erzählt man sich – werden nicht nur Haare der Mutter Gottes aufbewahrt, sondern auch eine oder zwei Federn des Heiligen Geistes, die dieser verloren haben soll, als er in der Gestalt einer Taube vom Jordan über Sizilien gen Himmel flog. Die Höhe des Ätna hatte er möglicherweise falsch eingeschätzt, und er hätte sich beinah das ganze Gefieder verbrannt. Diese Federn wurden dort eine Zeitlang von den Vätern der christlichen Literatur und von den dort ansässigen Mönchen benutzt – alle überzeugt, durch die federleichte Inspiration des Heiligen Geistes Richtiges und Wichtiges zu Pergament und später zu Papier zu bringen.

Die elektronische Feder, die ich hier benutzte, stammt nicht vom Heiligen Geist. Also Inspiriertes oder gar Unfehlbares wird hier dem Leser leider nicht anvertraut.

Ob diese Texte einem Geist oder gar einem guten Geist entspringen, vermag der Autor selbst nicht zu sagen. Der Leser wird entscheiden. Die Geschichte sowieso.