Читать книгу Литературный институт - Виктор Улин - Страница 39

На сайте Литреса книга снята с продажи.

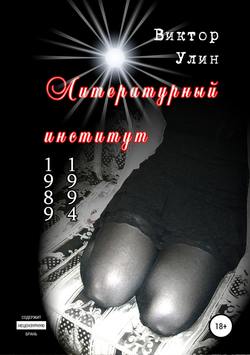

Девушка с печи №7

6

ОглавлениеИтак, мы сидели вокруг обогревателя.

Толик принес неизменную гитару и мы исполняли все, что было любимым и привычным.

С ним по очереди, по одной песне через раз.

Чтобы не ущемлять ничьего самолюбия, а также чтобы давать отдых и голосу и пальцам.

А также еще потому, что репертуары наши не только не пересекались, но лежали в разных плоскостях. Кудласевич пел только свои песни и только веселые, я – только чужие и только грустные.

Такой подход сохранял на месте центр мирового равновесия – каковой упоминал Леонид Соболев в своем хрестоматийном рассказе о словесном поединке златоуста-боцмана с еще бОльшим златоустом-замполитом.

И, кроме того, превращал наш вечер из простых посиделок двух бардов в бардаке в нечто возвышенное…

(– На люстре-с?..

– не преминул бы уточнить поручик Ржевский со всегдашним «словоёрсом».)

Свет был погашен, убогая комната тонула во мраке, куда-то отступил кровавый призрак убитого поэта.

Мы знали, что вот-вот окончится некий период нашей общей жизни, нам было в целом грустно.

Мы сидели и пели.

И вот тогда в мою дверь постучалась она, эта странноватая девушка-поэтесса с первого курса.

* * *

Все в том же домашнем палате с разводами, только без окантованной черной кофты.

Зашла, присела на освобожденный для нее стул.

А потом слушала.

Я играл и пел – не помню, что именно в тот момент.

Я смотрел в ее детские глаза, ловившие какой-то отблеск.

Старый рефлектор на полу сиял оранжевым диском, бросая красноватые отблески на ее лицо и на стены.

Словно сидели мы не в вонючем общежитии, а около костра во время одной из моих прежних «колхозных» поездок 1985, 1986 или 1987 годов

И мне было настолько хорошо, насколько могло быть аутогенному герою вчерне написанного к тому времени романа «Хрустальная сосна».

* * *

А что же было в тот вечер дальше?..

Ничего особенного.

Приближалась ночь, друзья мои тихо расползлись по своим убогим норам.

Уходили в разное время, поскольку общий разговор о том и о сем не выключился сразу (как рефлектор, у которого дважды лопалась старая спираль), а угас постепенно.

Первым ушел Толя, оставив свою гитару мне, поскольку я еще не напелся и не наигрался.

Последней покинула мою гавань девушка.

По всем признакам я понимал, что ей понравился.

Ведь как мог не понравиться ей обаятельный (хоть и не наделенный Обжеляновой красотой) 182-сантиметровый сладкоголосый и тогда еще буйноволосый хлюст, который стоял перед ней, отделенный лишь багровым солнцем рефлектора.

И не просто стоял, а пел:

– Гори, гори, моя звезда -

Звезда любви приветная!

Ты у меня одна заветная

Другой не будет никогда…

Пел с классическим русским выговором; пел не просто так, а с модуляциями.

То взвиваясь до вершин Вадима Козина, то падая в почти Штоколовскую бездну – ибо (говоря словами Леонида Шервинского из Булгаковской «Белой Гвардии») кое-какой материал у меня имелся.

Да не просто пел с модуляциями, а прожигал ее взглядом своих непроницаемо черных сербских глаз.

(Именно сербских, ведь я серб – в том же количестве и том же качестве, в каких был эфиопом наш величайший поэт: сербом был отец моего деда по материнской линии!

Генетики утверждают, что гены передаются на далее, чем на 2 поколения. Но не объясняют, почему правнук Ибрагима Ганнибала, мой духовный брат Александр Сергеич в профиль был неотличим от знакомого мне стопроцентного эфиопа, поэта по имени Дэвис, с которым мы были дружны в Литинституте!

Равно и мне могучая южнославянская кровь безымянного прадеда (который был пленным после русско-с-кем-то-какой-то войны то ли начала XX века то ли конца XIX ) подарила мне не просто глаза, а Глаза.

Большие темно-карие, магнетические и абсолютно непроницаемые для постороннего взгляда. По крайней мере, я столь часто слышал это почти от каждой женщины, проходившей через мою жизнь, что в конце концов поверил в это сам.)

Так могла ли эта тихая девушка из южной провинции не проникнуться хотя бы иррациональным влечением к такому красавцу?!

Я хочу сказать лишь то, что исполнял я профессионально.

* * *

(Делая некое отступление в отступлении, скажу, что на том самом закате жизни я определил тот единственно возможный свой шанс, которые по глупости пропустил.

Мне стоило не разбрасываться туда и сюда, а избрать карьеру ресторанного певца, в которой я был бы только перманентно сыт и пьян, но мог превзойти самого Петра Лещенко!

В этом я серьезен, как на кладбище; я не вру!

Увы, не вру…)

Пел я не просто хорошо, а очень хорошо и тому имелось много доказательств.

* * *

В учебной части нашего заочного отделения методистом работала москвичка Полина (Поленька, как мы ласково именовали ее в мужских кругах).

Незамужняя (разведенная?) женщина бальзаковского возраста, про которую даже мой пожизненный кумир, артиллерийский офицер и полный тезка Виктор Викторович Мышлаевский из «Дней Турбиных» сказал бы, что она – женщина на «ять»!

И она была ею в той же степени, в какой я тогда был мужчиной с твердым знаком.

Поленька носила крепкую грудь, ходила на изумительной красоты ногах, имела благородные черты лица и пр.

Увидев ее один раз, любой нормальный мужчина испытывал естественное желание увидеть ее и еще раз… и не только увидеть.

Но наша Поленька – как и всякая одинокая женщина – была довольно стервозна и (как почти всякая) стремилась выйти замуж, причем не все равно за кого. И, разумеется, настроение ее менялось быстрее, нежели ипостаси Юры Ломовцева.

Мы с нею были в таких отношениях, что едва заглянув в учебную часть, я оценивал ее настроение и в зависимости от того или заходил или удалялся; она это знала понимала и принимала.

В лучшие минуты нежной откровенности она признавалась, что ей очень нравится Володя Нахалкин.

Тот самый, за никчемное по смыслу обсуждение которого послал на три буквы весь наш семинар принципиальный Коля-барин.

Автор огромного нудного романа «Армия» – единственного произведения о единственно ярком впечатлении своей жизни – с которым он поступил в Литинститут, который писал все пять лет и который так и оставил недописанным, получив диплом.

Фамилию его я исказил, не желая прямого упоминания, поскольку к Володе относился и отношусь хорошо.

Не будучи близкими по причине несходных амплуа, мы симпатизировали друг другу – как не могут не испытывать взаимного уважения два зверя разных, но могучих. И все пять лет находились в хороших, ровных отношениях.

Хотя Нахалкин-литератор казался столь же абсурдным, каким великий артист Евгений Леонов был бы в роли художественного гимнаста.

Думаю, что иногородний Володя преследовал цель повращаться в столице и жениться на москвичке. Только по непонятной причине выбрал Литинститут, а не что-нибудь попроще.

Свои матримониальные планы Володя строил не на пустом месте: он был очень привлекателен для

«…женщин такого сорта, чей сорт не лучше, чем…»

– как выразился бы мудрый в своей наивности капитан Гастингс в замечательном фильме «Корнуольская тайна» по убогому роману Агаты Кристи.

Юра Обжелян был тоже привлекателен, причем для женщин всех сортов вообще.

Но если красота Обжеляна вызывала эстетические ассоциации, то Нахалкин напоминал племенного жеребца, поднявшегося на дыбы и отпустившего бороду средней окладистости.

И потому женщины такого сорта при одном его виде кричали «Ура!», хоть и бросали в воздух не чепчики, а лифчики.

Методисткой нашей он любовался – как и все мы! – но женился на девушке, годившейся ей в дочери; уже к пятому курсу стал респектабельным москвичом и оправдал тем самым свои учебные потуги.

Я ничего не имею против такого хода. Я вспомнил нашего брутального Володю лишь для того, чтобы сказать о себе.

Поленька была о него без ума, я по ряду причин не входил я ряды ее кандидатов, но…

Но стоило мне зайти в учебную часть, раскинуть руки (как горний Христос из Рио-де-Жанейро) и запеть:

– Я ехала домой… Душа была полна

Не ясным мне самой, каким-то новым счастьем…

– то милая женщина не только подхватывала в квинту, но глаза ее заволакивались туманной поволокой.

И я понимал, что – имейся в данный момент и условия и выбор – чаша весов склонилась бы не в Нахалкинскую сторону.

* * *

Я был виртуозом теоретического обольщения женщин, и виртуозность эта во многом базировалась на профессионализме при камерной исполнении романсов.

А будучи профессионалом, в компании я пел для всех, но обращался к кому-то одному.

И, разумеется, по возможности к женщине; ведь при всем своем преклонении перед аполлонической красотой Юры Обжеляна, «голубым» я не был никогда.

Поэтому, едва девушка пришла, свой вектор я перевел на нее.

И остаток времени пел именно ей; смотрел только на нее, прожигал ее насквозь сербскими глазами – зная, что она не сможет проникнуть в них даже на самую малость.

Вот таким я был тогда фруктом…

А она наверняка подумала, будто я молниеносно увлекся ею и потерял голову и раскрыла свое сердце в ответ.

* * *

Конечно, она мне нравилась, как в принципе не может не нравиться нормальному мужчине девушка, заглянувшая на огонек в домашнем платье, надетом на голое тело.

(Последний факт я определил с одного взгляда; вряд ли ей было так удобно и тепло, это было уже прямым намеком на нечто.)

Но я не шевельнул пальцем к тому, чтобы если не предотвратить, то хотя бы отсрочить ее уход после того, как мы остались наедине в моей гостиной без огней.

Ну не совсем, конечно, гостиной – но уж точно без огней; рефлектор в счет не шел, от его жаркого свечения окружающая темнота казалась лишь плотнее и недвусмысленнее.

А я допел песню и запер за девушкой дверь, потому что собрался спать.

О причинах неадекватного своего поведения я уже писал в мемуаре «Вкус помады» и повторяться не буду.

Я вообще не придал значения ее приходу.

Когда мы собирались с Толиной гитарой, к нам часто заглядывала то одна, то другая сокурсница. Порой даже Аня, которая была профессиональным музыкантом, но тем не менее тоже любила меня слушать и пару раз даже аккомпанировала на разбитом рояле в актовом зале общежития.

Но, конечно, приходу незнакомки был рад, поскольку любому нормальному мужчине петь в обществе хоть одной женщины куда приятнее, нежели в чисто мужском.