Читать книгу Geköpft und gepfählt - Angelika Franz - Страница 8

Einleitung

ОглавлениеWie verzweifelt muss ein Mensch sein? Welche innere Abscheu, welche moralischen Schranken muss er überwinden, um nachts auf den Friedhof zu gehen und das Grab eines kürzlich verstorbenen Toten zu öffnen? Gheorghe Marinescu, Schwager des kurz vor Weihnachten in dem walachischen Dorf Marotinul de Sus verstorbenen Petre Toma glaubte jedenfalls, einen guten Grund zu haben. Seine Tochter war schwer krank. Nachts, behauptete sie, käme ihr Onkel Petre sie besuchen. Ganz schrecklich sei das, der Onkel beschere ihr furchtbare Albträume, in denen er ihr Herz verspeisen würde. Marinescu war klar, was das bedeutete: Sein Schwager sei ein strigoi. Ein Untoter. Ein Wiedergänger, der nachts aus seinem Grab steigt und seine Nichte holen will.

Gheorghe Marinescu weiß so gut wie jeder im Dorf, was zu tun ist. Das hatte er schon als Kind gelernt, von seinem Vater. Und der hatte es bereits von seinem Vater gelernt. Zusammen mit fünf seiner Kumpanen trinkt er sich in der kalten Nacht zum 9. Januar zunächst einmal gehörig Mut an, bevor die Männer sich an dem frischen Grab unter dem rohen Holzkreuz zu schaffen machen. Als sie den Deckel des Sarges aufbrechen, bestätigt sich ihr Verdacht. Die Arme des Toten liegen nicht mehr ordentlich über der Brust gefaltet, sondern neben dem Körper. Der Kopf ist verdreht, um den Mund eine Kruste aus schaumigem Blut. Mit einer Handsense schlitzen die Männer die halbverweste Haut kreuzförmig auf. Um die Rippen zu brechen, greifen sie zu einer Mistforke. Mit dem aufgespießten Herzen gehen sie anschließend zu einer Wegkreuzung. Dort stopfen sie glühende Kohlen in die Kammern und wickeln am Ende die verkohlten Reste in ein Küchenhandtuch. Zu Hause angekommen zerstoßen sie die Stücke von Petre Tomas Herz im Mörser und verrühren sie in Wasser, seine Nichte muss das Gebräu hinunterwürgen. Der Einsatz hat sich gelohnt. Kaum ist das Glas geleert, geht es ihr besser. Der strigoi scheint gebannt, Frieden kann nun wieder einkehren in Marotinul de Sus.

Was sich liest wie ein mittelalterliches Schauermärchen oder die Vision eines fantasiebegabten Romanautors, geschah tatsächlich erst vor wenigen Jahren, im Januar des Jahres 2004. Und Frieden kehrte nicht ein in Marotinul de Sus. Denn eine der Töchter des Toten reichte eine Klage beim Staatsanwalt in der Kreisstadt Craiova ein. Die Frau ist dem kleinen Dorf längst entwachsen, hat vor Jahren schon einen Städter geheiratet. Was die Männer mit ihrem Vater gemacht haben, will sie nicht hinnehmen. Doch ihre Anklage macht alles nur noch schlimmer. Für die Ermittlungen muss der Leichnam Petre Tomas erneut exhumiert werden. Unter den Augen der versammelten Dorfgemeinschaft bricht man das Grab auf. Tatsächlich, die Spuren lassen keinen Zweifel zu: Der Körper ist nackt, der Brustkorb offen, dort, wo das Herz war, klafft ein Loch. Die Täter verurteilt man zu sechs Monaten Gefängnis. Doch antreten muss die Strafe niemand, eine Aufforderung zum Haftantritt wird nie verschickt. „Die haben doch nichts unrechtes getan”, sind sich alle im Dorf einig. Schließlich habe man das doch schon immer so gemacht, wenn ein strigoi sein Unwesen treibe. Und wird es auch, wenn es sein muss, jederzeit wieder tun.

Wer sich jetzt angenehm gegruselt zurücklehnen möchte, in der sicheren Gewissheit, dass solche Geschichten vielleicht in abgelegenen Dörfern der Walachei passieren mögen, aber mit Sicherheit nicht in unseren aufgeklärten Regionen Mitteleuropas, der sei gewarnt. Auch bei uns werden nicht alle Toten für tot gehalten. Wir müssen nicht einmal bis ins Mittelalter zurückblättern. Sondern gerade einmal auf Seite 51 des Nachrichtenmagazins Der Spiegel vom 1. Juli 1964. Dort wird unter den Nachrichten aus Deutschland vermeldet, dass der 19-jährige Westberliner Raimund Kößling seine Vermieterin Anna Arndt, 78, ermordet habe – und zwar mit einem Schnitt durch die Kehle und einem in die Brust gestoßenen Holzspan. Bei seiner Verhaftung habe er versucht, der Kriminalpolizei zu erklären, warum: „Sie hatte Macht über mich, sie ist ein Vampir. Darum mußte ich sie töten.“ Die Kriminalpolizei übergab den Häftling den psychiatrischen Sachverständigen – sie sollten klären, was an der Geschichte dran sei.

Der Artikel endet mit dem Satz: „Es wäre das erste Verbrechen dieser Art in der modernen deutschen Kriminalgeschichte.” Das trifft zwar für die Bundesrepublik und für die Ermordung lebendiger Vampire zu. Doch die Enthauptung toter – oder besser untoter – Vampire liegt nur knapp 30 Jahre weiter zurück. Noch 1932 vermerken die Gerichtsakten für das oberschlesische Dorf Rosdzin, heute ein Teil der polnischen Stadt Katowice, die Enthauptung einer Leiche. Das Motiv für die Tat: Der Tote sei ein Vampir gewesen. Und am 30. September 1913 wurde eine Gruppe von Männern vom Landgericht Danzig zu Strafen zwischen einem Monat und sechs Wochen Gefängnis verurteilt. Sie hatten eine zweieinhalb Jahre zuvor verstorbene Frau ausgegraben und ihr mit dem Spaten den Kopf abgeschlagen. Auch sie, sagten die Verurteilten vor Gericht aus, sei ein Vampir gewesen und habe bereits sieben Familienmitglieder nachgeholt.

Und mal ganz ehrlich: Ein kleines bisschen glauben wir alle doch noch immer an sie, oder? Bei jedem noch so rationalen Menschen wird sich der Puls beschleunigen, wenn er des Nachts alleine einen Friedhof überquert. Warum? Was passiert da in unserem Unterbewusstsein? Es ist eine Urangst, an der gerüttelt wird. Der Untote ist ein Urmythos, tief verwurzelt in der Vorstellungs- und Glaubenswelt des Homo sapiens. Wir können uns ebenso wenig dagegen wehren wie gegen den Respekt vor der Zerstörungskraft des Feuers oder gegen die Tatsache, dass wir uns in der Helligkeit des Tages wohler fühlen als im Dunkel der Nacht.

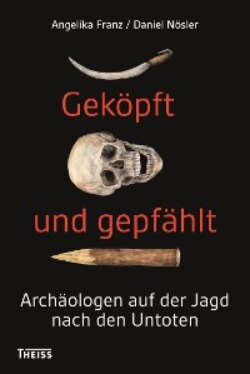

Immer und überall haben Menschen an Untote geglaubt: Von der Steinzeit bis heute, von den chinesischen Jiang Shi bis zu den draugar Skandinaviens wimmelt unsere Geschichte von Vampiren, Wiedergängern und Nachzehrern. Erst ein Blick über den Tellerrand der Legenden hinaus in die ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen der Ethnologie, der Geschichte und vor allem der Archäologie und Forensik zeigt, wie präsent die Untoten immer waren. Dieses Buch trägt zum ersten Mal umfassend die ganz unterschiedlichen Belege für den Glauben an sie aus all diesen Bereichen zusammen. Das Fazit: Die Friedhöfe sind voll von Untoten. Zu erkennen allerdings nicht an den spitzen Eckzähnen oder blutigem Schaum vor dem Mund – sondern an den Maßnahmen, mit denen die Hinterbliebenen versuchten, sie im Grab zu halten und an der Wiederkehr zu hindern. Mal sind es lange Eisennägel, mit denen sie den Körper im Sarg festschlugen, mal schwere Steine, die sie den Untoten auf die Brust legten. Und manchmal erkennt man den ehemaligen Vampir nur an dem Loch, wo einst ein Herz war.

Untote sind kein Phänomen abgelegener Dörfer in weit entfernten Land strichen. Sie sind mitten unter uns. Zum Beispiel in Berlin, auf dem Gelände des Skandalflughafens BER International wimmelte es geradezu von Untoten. Bevor die Bauarbeiten begannen, stand dort der Ort Diepensee. Doch der musste dem Neubau weichen und wurde im Jahr 2004 komplett umgesiedelt. Als die Baumaschinen anrückten, untersuchten Archäologen das Gelände – und den Friedhof. Besonders interessant waren die mittelalterlichen Gräber. Sie alle datieren sehr genau in den Zeitraum zwischen dem frühen 13. und der Mitte des 14. Jahrhunderts, als das Dorf – vermutlich nach einer Pestwelle – aufgegeben wurde. Die Archäologen fanden 422 Tote – und 25 davon, also fast sechs Prozent, standen unter dem dringenden Verdacht, nicht wirklich für tot gehalten worden zu sein. Die Dorfbewohner hatten sich große Mühe gegeben, diese Toten auf ewig ans Grab zu binden: sie mit Steinen beschwert oder auf den Bauch gedreht, die Beine abgeschlagen und zusätzlich noch mit einem verkohlten Holzbrett bedeckt, in einem Fall sogar nachträglich den Kopf abgehackt. Mit der Pest starb scheinbar auch der Glauben an die Untoten aus. Als der Ort im 18. Jahrhundert neu besiedelt wurde, war Ruhe auf dem Friedhof eingekehrt.

Sogar das von nüchternen Kaufleuten besiedelte Hamburg hat seine Wiedergänger. Mitten im Speckgürtel der Großstadt liegt die Gemeinde Harsefeld, einst ein religiöses Zentrum zwischen Weser und Elbe. Hier tauchten bei Ausgrabungen zwei Untote im Kreuzgang des mittelalterlichen Klosters auf: Einer wurde mit Steinen beschwert, der andere mitsamt dem Sarg umgedreht in die Erde gelegt und sicherheitshalber zusätzlich noch eingemauert.

Und im Süden Deutschlands machten die Untoten den Lebenden ebenfalls zu schaffen. Im oberpfälzischen Mockersdorf zum Beispiel, nur 20 Kilometer von Bayreuth entfernt, scheint ein regelrechtes Nest gelegen zu haben. Auf dem Friedhof ging es bei sechs von knapp 30 entdeckten Toten nicht mit rechten Dingen zu – sie wurden gefesselt oder mit Steinen beschwert. In einem Fall nagelte man den Kopf einer Toten im Grab fest: nachträglich mit dem eigenen Unterarmknochen.

Wo liegt der Ursprung dieses Glaubens? Wie weit in die Vergangenheit können wir ihn zurückverfolgen? Wann tauchen die ersten Untoten aus dem Dunkel unserer Geschichte auf? Die Fragen sind schwer zu beantworten – je weiter wir zurückgehen, desto schwieriger wird es für uns, die Zeichen noch zu deuten. Eisennägel gab es noch nicht, Holzpflöcke sind längst vergangen. Was erhalten geblieben ist, sind Grababdeckungen: Vorrichtungen, mit denen das Grab quasi versiegelt wurde. Hervorragend für diesen Zweck geeignet ist beispielsweise das Schulterblatt eines Mammuts. Es ist groß, schwer – und schon ohne große Umarbeitung ungefähr deckelförmig.

Österreichische Archäologen fanden in Krems-Wachtberg ein Mammutschulterblatt über den Skeletten zweier Neugeborener, die im Jungpaläolithikum vor rund 27.000 Jahren gestorben waren. Die beiden kleinen Körper lagen eng aneinandergeschmiegt auf ihrer linken Seite, den Blick nach Osten, die Beinchen angewinkelt. Das gleiche Alter zum Todeszeitpunkt und die gemeinsame Bestattung lassen vermuten: Die beiden waren wohl Zwillinge. Ihre Knochen waren dick mit Rötel bedeckt. Die Rötelschicht hatte allerdings zum umliegenden Boden eine scharfe Grenze – wahrscheinlich waren die beiden mit Farbe bestrichenen Körper bei der Bestattung fest in ein organisches Material gewickelt, zum Beispiel ein Fell. Im Beckenbereich des hinteren der beiden Kinder fanden die Ausgräber viele kleine Knochenperlen, vermutlich die Reste einer Kette. Für die Bestattung hatte man eine Grube ausgehoben, die Kinder hineingelegt – und diese am Ende sorgfältig mit einem Mammutschulterblatt verschlossen. Sehr sorgfältig: Aus diesem Grab gab es kein Entkommen. Zur Glättung hatte man dem Knochen die Schulterblattgräte (Spina scapulae) abgeschlagen – so konnte er glatt aufliegen und wackelte nicht. Die andere Seite wurde mit einem bearbeiteten Elfenbeinfragment so abgestützt, dass er auch hier fest auflag.

Etwa zur gleichen Zeit verwendeten Menschen im heute tschechischen Dolní Věstonice ebenfalls die Schulterblätter eines Mammuts, um das Grab einer alten Frau abzudecken. Für ihre Zeit, das frühe Gravettien, war sie sogar uralt: Wahrscheinlich hatte sie ihren 40. Geburtstag bereits hinter sich, als sie starb. Auch bei ihr waren Gesicht und Oberkörper mit Rötel bedeckt. Neben ihrem Kopf lag eine Pfeilspitze, und ihre Hand umklammerte einen Polarfuchs. Das Überraschendste aber war eine kleine Elfenbeinfigur, die unweit des Grabes gefunden wurde. Das Figürchen stellt eine Frau dar, deren linke Gesichtsseite entstellt ist: Das Auge fehlt, die Gesichtszüge sind verzerrt. Genau so muss die Frau in dem Grab ausgesehen haben, denn ihre Gesichtsknochen zeigen genau diese Entstellungen.

In beiden dieser Fälle aus der Altsteinzeit bedecken also Mammutschulterblätter die Skelette von Individuen, die zu Lebzeiten – so kurz sie auch gewesen sein mögen – etwas ganz Besonderes darstellten. Zwillingsgeburten waren immer selten und haben in vielen Kulturen einen Sonderstatus in der Gesellschaft – in einigen gelten sie als Segen, in anderen als Fluch. Und auch die alte Frau war mit ihrem entstellten Gesicht und ihrem hohen Alter ein Sonderfall – die Ausgräber interpretierten sie sogar als Schamanin. Mit Sicherheit können wir natürlich nicht wissen, ob die Hinterbliebenen die Mammutschulterblätter über die Toten legten, weil sie Angst vor deren Wiederkehr hatten. Aber als einfache Schutzmaßnahme vor Aasfressern wäre so ein Mammutschulterblatt die berühmte Kanone für die Spatzenjagd – einfach ein paar Nummern zu groß. Und wenn es nicht darum ging, jemandem davon abzuhalten, in das Grab hinein zu gelangen – dann bleibt eigentlich nur die umgekehrte Richtung: hinaus.

Damit reicht dann die Zeitspanne des Wiedergängerglaubens von der Altsteinzeit bis in unsere Gegenwart. Wechseln wir doch einmal die Perspektive: Wenn der Glaube an die Rückkehr der Toten so alt ist wie die Menschheit selbst, dann sind wir nur die erste Generation, die nicht mehr an sie glaubt. Dann ist die rationale Schicht, die wir über diese Urangst gelegt haben, nur so dünn wie die Eisschicht über dem Gartenteich nach der ersten Frostnacht. Und auch heute noch sterben jede Menge Menschen, die unter anderen Umständen oder zu anderen Zeiten als Untote gegolten hätten. Vampire sind nach wie vor unter uns. Der einzige Unterschied ist, dass die meisten von uns nicht mehr zugeben – nicht einmal vor sich selbst –, an sie zu glauben. Aber alles, was uns von ihnen trennt, ist nur diese dünne Eisschicht, die wir Rationalität nennen. Gibt es nun Vampire, oder gibt es sie nicht? Diese Frage hätte wohl jeder Grieche, Römer, Kelte, Germane oder Wikinger mit einem verständnislosen „ja, natürlich“ beantwortet und sofort angefangen, mindestens ein Beispiel von einem Onkel, Cousin, Schwager oder Nachbarn zu berichten, den man erfolgreich am Wiedergehen hindern konnte.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschäftigte sich auch die deutsche Wissenschaft ausgiebig mit dieser Frage. In der Leipziger Vampirdebatte überschlugen sich zwischen 1725 und 1734 die Theologen, Naturforscher und Ärzte in Dissertationen und Traktaten, die letztendlichen Beweise für die Existenz von Vampiren vorzulegen – oder diese zu widerlegen. Die akribisch geführten Akten der damaligen Fälle von Vampirismus sind die ausführlichsten Schilderungen, die wir haben.

Ausgelöst wurde die Debatte durch einen Bericht, den der kaiserliche Verwalter Frombald am 6. April 1725 verfasste. Darin schildert er merkwürdige Vorkommnisse in dem Dorf Kisolova, dem heutigen Kisiljevo, im österreichisch besetzten Serbien. Dort, schreibt der gewissenhafte Beamte, sei vor zehn Wochen ein gewisser Peter Plogojowitz verstorben, den man auch ordnungsgemäß begraben habe. Doch dann begann der Ärger. Binnen acht Tagen starben neun weitere Personen. Auf dem Totenbett erzählten sie alle die gleiche unglaubliche Geschichte, nämlich „daß obbemeldeter, vor 10 Wochen verstorbener Plogojowitz zu ihnen im Schlaff gekommen, sich auf sie geleget und gewürget, daß sie nunmehro den Geist aufgeben müsten.“ Auch seine Frau besuchte Peter Plogojowitz – allerdings nicht, um sie zu würgen. Von ihr verlangte er lediglich die Herausgabe seiner Schuhe, damit er Kisolova verlassen und sich ein anderes Dorf suchen könne.

Nun kannten die Bewohner von Kisolova sich glücklicherweise mit Vampyri, wie sie Untote wie Peter Plogojowitz nannten, aus. Denn schon einmal war ihr Dorf von ihnen heimgesucht worden. Damals, noch unter türkischer Herrschaft, hatten die Untoten gar sämtliche Dorfbewohner dahingerafft. Soweit wollten die Leute von Kisolova es diesmal nicht kommen lassen. Sie verlangten die Öffnung des Grabes, um sich zu vergewissern, dass Peter Plogojowitz tatsächlich ein Vampyr sei. Das könne man ganz einfach feststellen: „Sintemal aber bey dergleichen Personen […] verschiedene Zeichen, als dessen Cörper unverweset, Haut, Haar, Barth und Nägel an ihm wachsend zu sehen seyn müsten”, erklärten sie dem kaiserlichen Verwalter.

Dem war nicht ganz wohl bei der Sache. Aber nichts konnte die Dorfbewohner davon abhalten, zu tun, was sie für absolut notwendig hielten. Und tatsächlich, die bösen Vorahnungen bestätigten sich. Als der Sarg geöffnet wurde, fand man, „daß erstlich von solchem Cörper und dessen Grabe nicht der mindeste, sonsten der Todten gemeiner Geruch, verspühret, der Cörper, ausser der Nasen, welche abgefallen, gantz frisch, Haar und Barth, ja auch die Nägel, wovon die alten hinweggefallen, an ihm gewachsen, die alte Haut, welche etwas weißlich war, hat sich hinweg gescheelet, und eine neue frische darunter hervor gethan, das Gesichte, Hände und Füsse und der gantze Leib waren so beschaffen, daß sie in seinen Lebzeiten nicht hätten vollkommener seyn können.“ Und nicht nur das. Im Mund des Toten entdeckte der Beamte sogar Blut – und zwar keineswegs geronnen, sondern frisch.

Die Bewohner von Kisolova waren nun nicht mehr zu stoppen. Sie schnitzten einen Pfeil und stießen ihn dem Untoten durchs Herz. Große Mengen Blut strömten dem Vampyr aus Ohren und Mund, und „andere wilde Zeichen“, die Frombald „aus Respekt“ jedoch in seinem Bericht verschweigt, kündeten vom Todeskampf des Ungeheuers. Am Ende verbrannten sie den Körper zu Asche.

Diesen Bericht des kaiserlichen Verwalters liest der junge Gelehrte Michael Ranft, der an der Universität Leipzig Philosophie studiert. Ranft glaubt nicht an Geister. Er versucht, eine wissenschaftliche Erklärung für die Vorfälle in Kisolova zu finden. Warum verwesen die Toten nicht? Warum wachsen neue Haut und Nägel? Wie kommt das Blut in den Mund der Toten? Wie schaffen die Toten es, das Grab zu verlassen? Und warum sterben jene Menschen, die sie besuchen? Seine 1728 erschienene Dissertationsschrift Dissertatio historico-critica de masticatione mortuorum in tumulis oder Vom Kauen und Schmatzen der Todten in den Gräbern beschäftigt sich mit diesen Fragen.

Nicht Peter Plogojowitz sei es gewesen, der die Dorfbewohner tötete, folgert Ranft in seiner Abhandlung, sondern deren eigene Angst: „Dieser wackere Mann ist eines plötzlichen und gewaltsamen Todes gestorben. Dieser Tod, wie er sich auch immer zugetragen haben mag, kann bei den Lebenden Visionen hervorgerufen haben, die sie nach dessen Verschwinden heimsuchten. Der unverhoffte Tod bewirkt Unruhe in der Umgebung des Toten. Die Beunruhigung hat die Betrübnis zum Gefährten. Die Betrübnis gebiert die Melancholie. Die Melancholie bringt schlaflose Nächte und Angstträume. Und diese angsterfüllten Träume schwächen Körper und Geist solange, bis sich die Krankheit naht, und am Ende dann der Tod.“

Sollte der Spuk von Kisolova etwa nichts anderes gewesen sein als eine Massenhysterie mit tödlichem Ausgang? Als sich gegen Ende des Jahres 1731 das rund 300 Kilometer südlich von Kisolova gelegene Dorf Medvegia ebenfalls über eine Vampirplage beschwerte, entsandte man zunächst den kaiserlichen Seuchenarzt Glaser dorthin, um die Sache näher zu untersuchen. Doch was er von dort berichtete, ließ sich nicht so einfach mit Ranfts Thesen wegdiskutieren. Zwar hatte man alle Toten auf ein und demselben Friedhof in identischer Erde bestattet. Aber während einige von ihnen verwest waren, schienen sich andere Leichen bester Gesundheit zu erfreuen.

Glasers Vorgesetzte in der Verwaltungsstadt Jagodina fühlten sich überfordert, der Fall wanderte vor die oberste Militärbehörde nach Belgrad. Dem müsse man auf den Grund gehen, fand man dort, und entsandte zwei Stabsärzte, zwei Armeeangehörige und einen Priester nach Medvegia. Am 7. Januar 1732 setzt der Stabsarzt Johann Flückinger sich an den Schreibtisch und verfasst seinen Bericht über die „so genannte Vampirs, oder Blut-Aussauger“.

Die ganze Affäre hatte begonnen, als ungefähr fünf Jahre zuvor ein Wehrbauer namens Arnold Paole vom Heuwagen fiel, sich den Hals brach und wenig später verstarb. Ein seltsamer Kerl, dieser Paole. Denn „dieser hatte bey seiner Lebens-Zeit sich öffters verlauten lassen, daß er bey Gossowa in dem Türckischen Servien von einem Vampir geplagt worden sey, dahero er von der Erde des Vampirs Grab gegessen, und sich mit dessen Blut geschmieret habe, um von der erlittenen Plage entlediget zu werden.“ Zwar ließ der Unhold ihn daraufhin in Ruhe – doch um seinen Seelenfrieden war es geschehen. Kaum fand sein Leben ein Ende, wurde auch Paole zum Vampir. Etwa 20 Tage nach seinem Tod berichteten die ersten Dorfbewohner, der Tote sei ihnen im Schlaf erschienen, rasch hintereinander starben vier der Besuchten.

In Medvegia reagierte man schneller als in Kisolova. Ohne lange auf die Erlaubnis der Habsburger zu warten, exhumierte man den Leichnam. Wie schon bei Plogojowitz fanden die Ausgräber auch bei Paole, „daß er gantz vollkommen und unverwesen sey, auch ihm das frische Blut zu denen Augen, Nasen, Mund und Ohren herausgeflossen, das Hemd, Ubertuch und Truhe gantz blutig gewesen, die alte Nägel an Händen und Füßen samt der Haut abgefallen, und dargegen neue andere gewachsen sind”, berichtet Flückinger. Als sie sahen, dass er also ein „würcklicher Vampir“ sei, schlugen sie ihm den Pfahl durch das Herz, woraufhin dieser „einen wohlvernehmlichen Gächzer gethan und ein häuffiges Geblüt von sich gelassen.“ Sicherheitshalber ließ man seinen vier Opfern dieselbe Behandlung zukommen.

Alle Mühe war aber vergeblich, denn Paole hatte nicht nur Menschen belästigt, sondern auch dem Vieh das Blut ausgesaugt. Doch statt den armen toten Tieren gleich den Pflock durch das Herz zu rammen, hatte man sie gebraten und verzehrt – eine Mahlzeit, die 17 weiteren Personen den Seelenfrieden kosten sollte. Vorher noch quicklebendig, verstarben sie nun nach kurzer, heftiger Krankheit.

Noch am Nachmittag begibt sich die Kommission auf den Friedhof, exhumiert alle Verdächtigen und seziert deren Körper bis spät in die Nacht hinein. Zwischen den Zeilen von Flückingers nüchterner, wissenschaftlicher Auflistung der Untersuchungsergebnisse drängt unweigerlich der Horror hervor, den die Männer in jener Nacht erlebten. 15 Leichen gruben sie aus. Männer, Frauen und Kinder, die ältesten 60 Jahre alt, das jüngste gerade einmal acht Tage. Nur fünf von ihnen konnten die Ärzte als augenscheinlich tot klassifizieren, ihre Körper befanden sich in einem entsprechend fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Die übrigen zehn aber sahen – obwohl sie ebenso lange Seite an Seite mit jenen gelegen hatten, deren Fleisch der Boden und die Würmer willig aufnahmen – unversehrt aus.

„Nach Eröffnung des Cörpers zeigte sich in cavitate pectoris eine Quantität frisches extravasirtes Geblüts; Die vasa, als arteriae und venae nebst denen ventriculis cordis, waren nicht wie es sonsten gewöhnlich, mit coagulirtem Geblüt impliret; Die sämtliche Viscera, als Pulmo, hepar, stomachus, lien et intestina waren dabey gantz frisch, gleich bey einem gesunden Menschen“, notiert Flückinger von einer jungen Frau namens Stana, die zwei Monate zuvor im Kindbett gestorben war. „Die Haut an Händen und Füßen, samt den alten Nägeln fielen von sich selbst herunter, hergegen zeigeten sich nebst einer frischen und lebhafften Haut, gantz neue Nägel.“ Warum sie sich angeblich, bereits schwanger, mit dem Blut eines Vampirs bestrich, lässt der Arzt unbeantwortet. Aber er vermerkt, dass natürlich auch das Kind die Geburt nicht überlebte und zum Leben eines Vampirs verdammt sei. Bei seinem Begräbnis habe man allerdings äußerst leichtsinnig gehandelt, fügt er hinzu. Hunde hätten es sofort wieder ausgescharrt und die Hälfte des Neugeborenen verzehrt.

Einigen Toten erging es offenbar sogar besser als zu Lebzeiten. Bei der Sektion einer 60-jährigen Frau wunderte Flückinger sich über das viele Fett, das die Alte angesetzt hatte. Vor allem, weil die anwesenden Wehrbauern einhellig aussagten, „daß sie das Weib von ihrer Jugend auf wohl gekannt“ hätten, aber diese „Zeit ihres Lebens gantz mager und ausgedörrter ausgesehen“ habe. Sie gehörte zu jenen, die sich an dem Fleisch der ausgesaugten Schafe sattgegessen hatten.

Der österreichische Arzt hätte auch nach heutigen Maßstäben einen guten Forensiker abgegeben. Am Hals der 20-jährigen Stanacka Jowiza findet er „rechter Seiten unter dem Ohr eine blauen mit Blut unterloffenen Fleck eines Fingers lang“ und erinnert an die Schilderung ihres Schwiegervaters: Sie musste sterben, weil der kurz zuvor verstorbene 25-jährige Wehrbauern-Sohn Milloe sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf riss und heftig würgte. Auch bei ihr notiert er die typischen Merkmale eines Vampirs: „balsamlich frisches Geblüt“, Haut und Nägel sind „gleichsam gantz frisch“.

Die unschuldigen verwesten Toten dürfen nach der Untersuchung zurück in ihre Gräber. Den Untoten aber schlagen „dasige Zigeuner“ die Köpfe ab, verbrennen sie mitsamt den Körpern und streuen die Asche in den Fluß Morava. „Actum ut supra“ endet Flückinger seinen Bericht – so geschehen wie oben geschrieben.

Konnte man diese Geschehnisse in Serbien noch als selbstverschuldete Massenhysterie abtun? Die Medien stürzten sich auf die Geschichte, zahlreiche Zeitungen druckten den Bericht des Stabsarztes nach. Mehr als 20 Theologen, Historiker, Mediziner und Naturforscher versuchten in eigenen Schriften, Erklärungen für die Szenen zu finden, die sich in Kisolova und Medvegia abgespielt hatten. Sogar der preußische König Friedrich Wilhelm I. wollte es nun wissen und beauftragte die Berlinische Akademie, ein Gutachten zu erstellen. Am Ende gab es viele Meinungen – nur die Fragen „Gibt es nun Vampire, oder gibt es sie nicht?“ und „Wenn ja, wer oder was sind diese Wesen?“ konnte immer noch niemand befriedigend beantworten. Die Menschen indes scherte es herzlich wenig, was die Gelehrten in ihren Schreibstuben sich ausdenken mochten. Sie erkannten einen Vampir, wenn sie ihn sahen – und wussten, was zu tun war. In den Dörfern Mittel- und Osteuropas griff man weiterhin beherzt zu Spaten und Pflock und verbrannte am Ende die Reste.

Während der Arbeiten zu diesem Buch wurden wir oft gefragt, ob wir denn selber an Untote glauben. Nun ja. Am Anfang dieses Buches stand die Neugierde. Alles, was wir als Ausgangspunkt hatten, war eine Sammlung archäologischer Funde, die noch niemand zusammenhängend angeschaut hatte, und eine Handvoll historischer Berichte von Vorfällen mit Untoten. Wie viele weitere würden wir finden können? Welche Aussagen würden sich mit wissenschaftlichen Methoden über sie treffen lassen? Aus der Neugierde wurde im Lauf der Recherche schnell eine Art Jagdeifer – denn wir fanden viel mehr als erwartet. Je länger wir uns mit dem Thema beschäftigten, desto mehr von ihnen krochen aus allen Ecken und Winkeln hervor. Unter der kleinen sichtbaren Spitze aus publizierten Grabungsergebnissen und volkskundlichen Befragungen fanden wir ziemlich schnell einen riesigen Eisberg des Untodes.

Die anthropologischen Untersuchungen, die historischen Berichte und die ethnologischen Analysen zeichneten ein immer deutlicheres Bild – die Untoten nahmen zu allen Zeiten und in allen Kulturen einen viel größeren Raum ein, als wir vermutet hatten. Und die Suche nach den Untoten ist noch nicht zu Ende. Die Forschung hat gerade erst begonnen, sie nicht als Aberglauben abzutun und totzuschweigen, sondern sie als ernsthaftes historisches Phänomen wahrzunehmen. Es ist an der Zeit, sich an einen unangenehmen Ge danken zu gewöhnen: Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte galt die Anwesenheit von Untoten als eine Selbstverständlichkeit. Das wenn auf dem Grab jedes Ermordeten eine Kerze brennen würde, unsere Friedhöfe nachts taghell erleuchtet wären, ist eine alte Volksweisheit. Ähnliches gilt für die Untoten: Wollten wir auf dem Grab eines jeden, der einer Wiederkehr verdächtigt werden könnte, eine Kerze anzünden, würden unsere Friedhöfe vermutlich lichterloh in Flammen stehen. Diese massive Präsenz der Untoten mitten unter uns hat uns dann doch überrascht. Damit hatten wir nicht gerechnet. Begegnet ist uns noch keiner. Aber kann es schaden, ganz hinten in der Ecke des Kofferraums – gleich hinter dem Warndreieck – immer einen Spaten, einen Holzpflock, einen Kanister Benzin und ein Feuerzeug dabei zu haben? Nur für Notfälle, versteht sich.