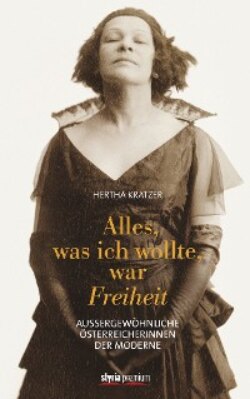

Читать книгу Alles, was ich wollte, war Freiheit - Hertha Kratzer - Страница 4

Оглавление„Es gibt nicht ,den Circus‘,

aber jeder trägt beinahe ein ähnliches Bild davon in sich.

Es ist die Atmosphäre, der Ort von Verzauberung

und der Ort unserer Träume,

die den Circus zum Circus machen.“1

Die Faszination der Manege – eines runden oder elliptischen Schauplatzes von Sensationen wie durch die Luft fliegenden Menschen, Kunststücken auf galoppierenden Pferden, gefährlichen Raubkatzen, ihr Leben riskierenden Artisten und von Späßen der Clowns in Glitzerkostümen – erfasst das Publikum auf den billigen Plätzen ebenso wie das in den teuren Logen. Die Zuschauer genießen den Nervenkitzel, fiebern bei waghalsigen Nummern mit und atmen auf, wenn alles gut gegangen ist, sie lachen und applaudieren. Es zählt der Augenblick, und ein Risiko berührt nur, wenn das Leben auf dem Spiel steht. Für manche bedeutet der Zirkus noch mehr als eine Szenerie von Attraktionen, er wird zu einem Traumziel, zur Utopie eines Lebens in Freiheit und Selbstbestimmung.

Für Frauen, die von Freiheit und Selbstbestimmung nicht einmal zu träumen wagten, mag die Manege vollends ein Sehnsuchtsland gewesen sein. Artistinnen, Kunstreiterinnen, Akrobatinnen, Raubtierdompteusen und Kraftfrauen haben schon früh Tabus gebrochen, die bürgerlichen Frauen Grenzen setzten, und in der Manege als realem Arbeitsplatz gleichberechtigt neben und mit ihren männlichen Kollegen gearbeitet. Als Zirkusdirektorinnen waren sie ihnen manchmal auch vorgesetzt. Vom Publikum wurden sie als Außenseiterinnen wahrgenommen, aber bewundert und verehrt.

Für Künstlerinnen auf der Bühne hingegen galt bis ins 20. Jahrhundert das Diktum Jean-Jacques Rousseaus:

„Diejenige, die sich zur Schau stellt, (…) die sieht und gesehen wird, diejenige, welche die ihr gezogenen Grenzen der Häuslichkeit und Privatheit überschreitet, die selbstständig für ihren Unterhalt sorgt und sich damit von der Fürsorge anderer unabhängig machen könnte, verdient es, misstrauisch beobachtet zu werden.“2

Der Wirkungskreis der Frau ist nicht die Bühne, weder die im Theater noch die des öffentlichen Lebens, sondern das von Mauern begrenzte Haus. Wenn eine Frau die Privatheit des Hauses verlässt und sich der Öffentlichkeit darbietet, macht sie sich zum Projektionsobjekt bürgerlicher Sehnsüchte. In Männern erweckt sie Träume erotischer Freizügigkeit, in den Frauen den Traum von Selbstverwirklichung. Beides gefährdet das Normverhalten der bürgerlichen Gesellschaft.

Eine Schauspielerin konnte sich befreien, konnte als Primadonna oder Diva unabhängig, reich und berühmt werden, freilich nur, wenn sie jung und schön war. Gleichzeitig gab es die große Zahl der Schauspielerinnen, die hart am Rande des Existenzminimums lebten und sich mit fragwürdigen Verträgen zufriedengeben mussten. Ein Star auf der Bühne, sei es eine Schauspielerin, eine Tänzerin oder Sängerin, hatte vielleicht weniger finanzielle Sorgen, bewegte sich dafür aber im Dunstkreis von Gerüchten über reiche Gönner, spendable Liebhaber, geheime Besuche in Chambres séparées etc. Die bürgerliche Welt war der Schauspielerin verschlossen, wollte sie heiraten, verlangte der Theaterdirektor oder der bürgerliche Anstand, dass sie die Bühne verlasse.

Die folgenden Biografien schildern die Karriere der Henriette Willardt, die als Löwenbändigerin weltberühmt wurde, die Entwicklung der jungen theaterbesessenen Tilla Durieux zu einer der renommiertesten Schauspielerinnen ihrer Zeit, den Lebenslauf der viel zu wenig bekannten Verwandlungskünstlerin Cilli Wang und das dramatische Leben der Hollywoodikone und Erfinderin Hedy Lamarr.