Читать книгу Elsas Stern. Ein Holocaust-Drama - Agnes Christofferson - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3

Sonntag

Schweißgebadet erwachte ich. Ich schaute auf den Wecker und fragte mich, wie lange ich geschlafen hatte, als ich Schritte auf der Treppe hörte, die zu meiner Wohnung führten. Dann klingelte es schon an der Tür. Ich schoss aus dem Bett hoch, hüllte mich fest in meinen blauen Frotteebademantel, ging zur Wohnungstür und schob die Sicherheitskette zurück. Wie gewohnt klemmte die Haustür, und als ich sie endlich quietschend aufgestemmt hatte, sah ich mich Salome gegenüber. Wie immer sah sie perfekt aus: perfektes Make-up, perfekte Frisur, perfektes Outfit. Kurzum: Sie sah aus wie einem Katalog entsprungen.

„Was machst du denn hier?“ Ich kreischte beinahe. Salome ließ sich so gut wie nie in meiner Wohnung blicken. Geschweige denn um eine so frühe Uhrzeit.

„Es gibt etwas, worüber ich mit dir sprechen muss …“, sagte sie, ohne auch nur einmal zu blinzeln.

Der würzige Duft ihres Parfüms schoss mir in die Nase. „Wirklich?“ Ich warf ihr einen fragenden Blick zu. Wir beide hatten noch nie etwas zu bereden. Ich war praktisch noch ein Kind gewesen, als Salome geheiratet hatte. Angesichts unserer gegensätzlichen Wesen und des Altersunterschieds war die Zuneigung, die wir füreinander empfanden, eher freundschaftlicher als geschwisterlicher Art. Wir waren nie besonders schwesterlich zueinander. „Geht es um Mum?“, riet ich.

Salome nickte kurz. „Lässt du mich rein?“

Ich lächelte gezwungen und ließ sie eintreten. „Willst du einen Kaffee?“, fragte ich.

„Ja. Bitte.“ Als Salome ins Wohnzimmer trat und die Umzugskartons bemerkte, runzelte sie die Stirn. „Ziehst du aus?“

„Warum?“ Ich brauchte eine Weile, um zu begreifen, was sie meinte. „Ach! Die Kartons“, sagte ich. „Laura, meine Mitbewohnerin, ist ausgezogen.“

„Verstehe“, murmelte Salome. Sie ahnte wohl, dass ich mir die Wohnung alleine nicht leisten konnte.

„Ich habe schon etwas Neues gefunden “, eröffnete ich und räumte die Teller vom Vorabend weg und stellte sie in die Spüle. „Ein kleines Apartment, nur ein paar Blocks von hier.“ Ich nannte ihr die Adresse und sah, wie sich Salomes Stirn in Falten zog. Sie wusste wohl, dass es nicht unbedingt die beste Gegend war. Auch wenn mir selbst diese Tatsache bewusst war, hatte ich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. „Die neue Wohnung ist natürlich nicht so schön wie diese, aber etwas anderes ist momentan nicht drin.“

Obwohl die Küche recht groß war, herrschte hier ziemlicher Platzmangel, denn jeder Zentimeter freier Boden wurde als Stellraum für Kartons genutzt. Salome setzte sich an den Küchentisch, der nun anständig aussah. Ich ging zur Anrichte und schaltete die Kaffeemaschine ein. „Es ist nicht viel Milch da; ich hab noch nicht eingekauft“, sagte ich, nachdem ich einen Blick in den Kühlschrank geworfen hatte.

„Kein Problem. Ich trink den Kaffee auch schwarz“, meinte sie.

Als ich ihr die Kaffeetasse gab, fiel mir auf, wie wohlgeformt und gepflegt ihre Hände waren. Es waren die Hände einer Frau, die noch nie arbeiten musste.

„Du hast bestimmt große Angst um Mum“, sagte Salome steif.

Ich nickte stumm. „Das kannst du wohl sagen.“

Salome seufzte und verzog gequält das Gesicht. „Ich will dich nicht lange aufhalten. Ich habe etwas für dich.“ Sie griff in ihre Tasche und holte ein Päckchen raus, das sie auf den Tisch fallen ließ. „Das dürfte dich interessieren.“

„Was ist darin?“, fragte ich.

„Mums Tagebuch. Ich denke, es ist an der Zeit, es dir zu geben.“

„Was?“

„Das Tagebuch unserer Mutter ist in dem Umschlag“, sagte sie so langsam, als würde sie mit einem geisteskranken Kind sprechen. „Ich denke, es ist an der Zeit, es dir zu geben.“

„Aber, ich wusste gar nicht, dass Mum Tagebuch schrieb …“, begann ich.

„Es ist schon lange her.“

In meinem Kopf drehte sich alles. „Wieso gibst du es mir?“

Salome schaute mich direkt an. „Weil es etwas gibt, das du über unsere Familie wissen musst.“

Ich konnte nicht anders, als Salome blöd anzustarren. „Wie meinst du das?“

„In dem Tagebuch ist die ganze Geschichte unserer Mutter aufgeschrieben. Ich habe versprochen, es dir zu geben, wenn ihr etwas zustoßen sollte.“

Ich griff nach dem Päckchen; es lag bleischwer in meinen Händen. „Ihr ist nichts zugestoßen. So wie du das sagst, klingt es, als wäre ihr Schicksal besiegelt.“

„Vertrau mir einfach. Der richtige Zeitpunkt ist da.“

Ich zerriss die Verpackung. Auf Salomes Gesicht lag plötzlich ein Schatten. „Wenn du das Tagebuch gelesen hast, wird nichts mehr so sein wie vorher.“

Ich hielt inne. „Wie meinst du das?“

„Es ist nicht einfach zu erklären. Du musst das Buch lesen.“

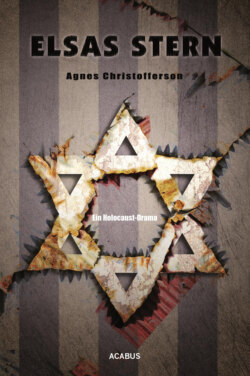

Ich holte das Tagebuch unserer Mutter hervor und mir fiel sofort der große gelbe Sechsstern auf, der auf dem Umschlag klebte. Er war aus Stoff und fühlte sich rau an.

Salomes Gesicht verriet den inneren Kampf, den sie mit sich selbst ausfocht. „Es ist Mums Stern“, sagte sie. „Ihr Davidstern. Ab 1941 musste man ihn sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht tragen. Alle Juden ab dem sechsten Lebensjahr mussten den gelben Stern tragen.“

Bei diesen Worten wurde mir eiskalt. „Sie hat ihn behalten?“, hörte ich mich verwundert, fast angeekelt, fragen.

„Ja, den hat sie behalten. Nur eines hat sie nicht behalten: ihre Nummer.“

„Was für eine Nummer?“, fragte ich perplex. Erst jetzt bemerkte ich ihr abgespanntes und ungeduldiges Gesicht.

„Na, ihre Nummer“, murmelte Salome beinahe gereizt. Laut sagte sie: „Ihre KZ-Nummer, die auf ihren Unterarm eintätowiert war. Dort, wo sie jetzt die große Narbe hat.“ Ich wusste sofort, von welcher Narbe sie sprach. Sie war etwa sechs Zentimeter lang und meistens unter Blusenärmeln versteckt. Mum versteckte sie, um nicht darauf angesprochen zu werden. Es war ihr unangenehm.

Erschrocken sah ich Salome an. „Nein. Nein. Dort hatte sie sich verbrannt“, widersprach ich. Einmal hatte ich sie als Kind danach gefragt. Es blieb bei dem einen Mal, denn meine Mum hatte mir unmissverständlich klargemacht, dass ich sie nie wieder auf diese Narbe ansprechen sollte. In der Stille, die nun einsetzte, sah ich meine Mutter wieder vor mir, wie sie ihre Narbe eifrig verdeckte.

„Nein, Leni. Sie hat uns nie die Wahrheit gesagt.“ Ihre Worte klangen hölzern, da sie es nicht gewohnt war, mit mir zu diskutieren.

Ich sah Salome an, die irgendwie fremdartig in meiner Küche wirkte „Was redest du da?“

Salome zog scharf die Luft ein. „Ich weiß, was Mum uns stets erzählt hat. Davon, wie ihre Familie von Nazis verfolgt worden ist. Davon, wie sie bei einem Bekannten untergetaucht sind. Von der Schwangerschaft, die sie lange verborgen halten musste. Davon, wie sie nach Amerika geflohen sind. Doch das stimmt nicht ganz. Sie hat sich nur eine schöne Geschichte zurechtgelegt.“ Der scharfe, missbilligende Ton in ihrer Stimme war nicht zu überhören.

Herausfordernd begegnete ich ihrem Blick. „Was meinst du damit?“

In Salomes Gesicht trat ein seltsamer Gesichtsausdruck. Zuerst Verwirrung, Befangenheit und dann Resignation. „Unserer Mutter und ihrer Familie ist es nie gelungen, vor dem Kriegsende nach Amerika zu fliehen.“ Bei diesen Worten wurde mir schwindelig.

„Wie bitte?“ Ich musterte Salome, als sei sie ein befremdliches Fundstück in einer Vitrine im Museum.

Sie räusperte sich, zuerst gedämpft, dann noch einmal lauter. „Während ihrer Flucht 1944 wurden sie verraten, gefangen genommen und nach Auschwitz deportiert.“

Einen Moment lang war es vollkommen still. Ich ließ, die vergangenen Stunden wie im Schnelldurchlauf vor meinem inneren Auge abspulen. Die Zeit im Krankenhaus. Die wirren Worte meiner Mutter. Die Begegnung mit dem Mann im Lokal.

„Oh mein Gott“, sagte ich erschüttert. Tränen brannten in meinen Augen. Ich holte tief Luft und schüttelte verwirrt den Kopf. „Sie wurde schwanger nach Auschwitz geschickt?! Wieso hat sie nie erzählt, dass sie in Auschwitz war?“ Meine Stimme bebte.

„Sie musste es geheim halten.“

„Sie musste es geheim halten?“ Nun verstand ich gar nichts mehr.

Sie lächelte mich unschuldig an „Sie tat es, um mich zu schützen, Leni. Sie tat es, um unsere Familie zu schützen.“

Ich hob fragend die Augenbrauen. „Weshalb?“

Salome sah mich fest an, bevor sie fortfuhr. Ihr Blick durchbohrte mich. „Weil ich nicht ihre Tochter bin. Mum war 1944 nie mit mir schwanger gewesen.“ Ich starrte sie mit offenem Mund an und war unfähig, etwas zu sagen. „Zu dem Zeitpunkt erwartete sie kein Kind.“

Mir wurde kurz schwarz vor Augen. Das würde ja bedeuten, dass Salome nicht meine Schwester war! Das würde bedeuten, dass Mum mich angelogen hatte!

„Unsere Mutter tat alles, um zu verhindern, dass dieses Geheimnis ans Tageslicht kommt.“

Ich sagte nichts. Meine Augen waren weit geöffnet, mein Blick war verwirrt. Es herrschte eine angespannte Stille. „Das ist ein böser Scherz“, brachte ich endlich heraus.

Wie aus der Pistole geschossen kam Salomes Antwort: „Nein. Das ist kein böser Scherz.“

„Wer bist du dann?“

„Ich bin ein Findelkind aus Auschwitz. Dort wurde ich vermutlich geboren.“

„Vermutlich?“ Eiseskälte kroch mir den Rücken hoch.

Salome sah mir so fest in die Augen, dass mich ihr Blick fast durchbohrte. „Meine leiblichen Eltern sind tot. Niemand weiß es.“

„Das kann nicht sein!“ Ich schrie beinahe.

„Doch. So ist es.“

„Das würde bedeuten, dass mein Leben eine Lüge ist. Ihr habt mich die ganze Zeit belogen.“

„Ich verstehe, dass du verärgert bist, aber …“

„Wie konntet ihr es mir die ganze Zeit verheimlichen?“

„Mum wollte es dir ja sagen, aber sie hat sich nicht getraut. Und ich habe überlegt, es dir zu erzählen.“

„Aber ihr habt es nicht getan!“ Verwirrt wünschte ich mir, Salome wäre nie vorbeigekommen. „Fünfundzwanzig Jahre lang habt ihr mich belogen!“

„Das ist Mums Ding. Ich wollte mich da nicht einmischen. Ich hab dich lieb, Leni. Und es spielt keine Rolle. Ihr seid meine Familie.“

„Was ist mit dem Rest von Mums Familie passiert? Was ist mit ihnen geschehen? Wieso weiß niemand von deiner Herkunft?“

Salome holte tief Atem. „Das erfährst du alles aus dem Tagebuch. Deswegen sollst du es ja lesen.“

Mir war schwindlig. „Du hast mich auch im Krankenhaus belogen.“ Ich konnte spüren, wie mein Gesicht knallrot anlief. „Du wusstest ganz genau, was mit Mum los war! Woher der Zusammenbruch kam!“

„Es tut mir leid, Leni. Es war nicht leicht für mich, es dir zu verheimlichen.“

Frustriert starrte ich sie an. „Du … du hast mir auch noch das Gefühl gegeben, ich sei ein Idiot. Ich kam mir wie ein Blödmann vor und dabei … und dabei … ich glaub, ich muss kotzen …“ Mein Magen verkrampfte sich und ich merkte, wie mir der Inhalt hochkam. Ich stieß Salome zur Seite, rannte an ihr vorbei und schaffte es rechtzeitig ins Bad. Ich schloss die Augen und lehnte meine Stirn auf die Kloschüssel. Ich rührte mich nicht. Ich konnte nicht.

„Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um dir zu helfen“, hörte ich Salomes Stimme hinter mir. Ich zuckte die Achseln und konnte nichts sagen. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich mich nie wieder von der Kloschüssel würde lösen können.