Читать книгу Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte - Alexander Gallus - Страница 6

Einleitung

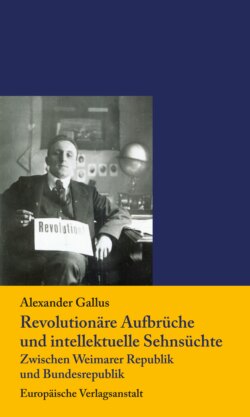

ОглавлениеAm Anfang steht die Revolution, die Revolution von 1918/19. Sie markiert das Ende der Monarchie und den Beginn der Demokratie in Deutschland. Für einen Intellektuellen wie Carl von Ossietzky war sie der hoffnungsfrohe Ausgangspunkt auf dem Weg in eine neue Zeit, die es aktiv zu gestalten galt. Der große Religionssoziologe Ernst Troeltsch sprach in geradezu poetischer Weise von einem „Traumland der Waffenstillstandsperiode“, das weit mehr als die wieder aufzuräumende Trümmerlandschaft einer zerstörten Vergangenheit sein sollte und den Blick nach vorne eröffnete. Es ließe sich sogar behaupten, dass ab dem Herbst 1918 ein Überschuss an Zukunftserwartungen herrschte, mit ganz unterschiedlichen Hoffnungen und Visionen für eine bessere, neu zu formende Welt. Was konnte fundamentale Umgestaltung anderes bedeuten als Revolution? Carl von Ossietzky jedenfalls hat sie sich im März 1919 – wie auf dem Umschlagfoto dieses Bandes zu sehen – in großen Lettern als ein Statement in den Schoß gelegt, eine Revolution mit Ausrufungszeichen. Dabei hatten Ossietzky und seine intellektuellen Mitstreiter im Frühjahr 1919 bereits so große Zweifel an Reichweite und Erfolg der stattgehabten Revolution, dass wohl eher ein Fragezeichen hätte gesetzt werden müssen: Revolution! Revolution?

So mag man dieses Foto aus den Tagen der jungen Weimarer Republik als Allegorie für einen enttäuschten revolutionären Aufbruch nehmen, zugleich aber auch für den anhaltenden Drang gerade der Geistesarbeiter, sich nicht mit einem in die Sackgasse geratenen Wandlungsprozess abzufinden, sondern den Revolutionswunsch wachzuhalten. Wer eine weniger emblematische Interpretation bevorzugt, wird auf dem Bild zunächst den Lektor des frisch gegründeten Hamburger „Pfadweiser“-Verlags erkennen, der eine Ausgabe der Wochenschrift Revolution! präsentiert. Dieses Blättchen erschien dabei nicht einmal in seinem Verlagshaus, sondern wurde lediglich über den Zeitschriftenverleih des „Pfadweiser-Zirkels“ vertrieben, der auch Ret Maruts (B. Traven) Der Ziegelbrenner im Portfolio führte. Mithin Zeitschriften, die sich anarchistischem Gedankengut verschrieben hatten, gegen Parlamentarismus und Reformismus, ja gegen alle „Erwürger der Revolution“ publizistisch stritten, wie in der Ausgabe der Revolution! vom 15. März 1919 zu lesen war.

Eine scharfe richtungspolitische Entscheidung, die den Anarchismus zum Programm erhob, vermied der Verlag allerdings, der insbesondere – das kam auch in Ossietzkys Engagement zum Ausdruck – monistische und pazifistische Anliegen förderte. In erster Linie und ganz grundsätzlich verstand er sich jedoch als „Pfadweiser zur Bildung und Weltanschauung“ und wollte in den stürmischen Umbruchszeiten an der Entwicklung von „Richtlinien“ mitwirken, „um aus dem ethischen und politischen Chaos der Gegenwart herauszufinden“.1 Während seiner kurzen Tätigkeit bei „Pfadweiser“ publizierte Ossietzky 1919 die Schrift Der Anmarsch der neuen Reformation. Darin übte er Kritik an der Novemberrevolution, weil sie nicht gründlich genug mit der Vergangenheit gebrochen habe. Für den notwendigen politischen, wirtschaftlichen und geistig-ethischen Neuaufbau des Landes fehlten Ossietzky zufolge ein „führender Wille“ und eine „zentrale Idee“. Als umso wichtiger erachtete er künftig, gleichsam eine revolutionäre Daueraufgabe an die Intellektuellen adressierend, die „Durchsetzung der Köpfe mit neuem Geist“, auch um so etwas wie eine demokratische politische Kultur zu formen.2

Schon an dieser Episode lässt sich erkennen, wie nahe beieinander damals die Gefühlswelten von Euphorie und Enttäuschung lagen. Im Ganzen betrachtet sorgte der revolutionäre Gründungsakt während der Weimarer Republik eher für Misstöne, statt Harmonien zu erzeugen. Das kam auch in einem von intellektuellen Eliten beeinflussten Meinungsklima zum Ausdruck. Falsch wäre indes die Behauptung, die Intellektuellen hätten sich vornehm zurückgehalten und der Politik aus einem elitär-kulturellen Dünkel heraus den Rücken gekehrt. Hier und da mag eine solche Einschätzung zutreffen, doch sollten vielfältige Initiativen nicht übersehen werden, mit denen Intellektuelle in den ersten Revolutionsmonaten aktiv an der Umgestaltung des politisch-gesellschaftlichen Systems mitwirken wollten. An vorderster Stelle sind die „Räte geistiger Arbeiter“ zu nennen, die sich die Revolution mit intellektueller Verve anzueignen suchten. Heinrich Mann, der einen solchen Rat in München anführte, schrieb Mitte Januar 1919 hoffnungsfroh: „Die geistige Erneuerung Deutschlands, unsere natürliche Aufgabe, wird uns durch die Revolution erleichtert. Wir gehen endlich mit dem Staate Hand in Hand.“3 Zu erwähnen ist ebenso Kurt Eisner, der frühzeitig voller Enthusiasmus die geschundene Bevölkerung für politische Partizipation begeistern wollte, oder das Experiment der Münchner Literatenrepublik. Hier zeigte sich ein kraftvolles Moment ästhetischer, intellektueller und partizipatorischer Mobilisierung, die letztlich aber ins Leere lief und weniger Energien freisetzte, als sich die Akteure erhofft hatten.

Schnell machte sich Ernüchterung breit und wurden Klagen über eine festgefahrene, halbherzige, gescheiterte Revolution laut. Dieser Stimmungsumschwung war bereits während des Jahres 1919 zu spüren, kam in Ossietzkys Kritik zum Ausdruck und dann regelmäßig in der bald eng mit seinem Namen verbundenen Weltbühne, der bedeutendsten Zeitschrift einer parteiungebundenen intellektuellen Linken jener Jahre. Die Revolution von 1918/19 erschien nach ihrer Lesart als ein unbefriedigender und unvollständiger Umbruch, der nur einen Wandel der politischen Fassade bewirkte, die Fundamente der alten autokratischen Ordnung – seien es die alten Eliten in Justiz, Militär oder Verwaltung, seien es die Sozial- und Wirtschaftsstrukturen – hingegen weitgehend unangetastet ließ. Vor diesem Hintergrund galt es, die „wirkliche“ Revolution in Gang zu setzen und eine „wahre“ Demokratie erst noch zu schaffen, die der „formal“ erscheinenden Institutionen- und Verfassungsordnung Leben einhauchen sollte.

Während die Kritik von links im Namen einer besseren Demokratie und vollständigeren Revolution erfolgte, lehnten Vertreter einer intellektuellen Rechten als bekennende Antidemokraten die Novemberrevolution vollständig ab. Paradoxerweise verurteilten sie eine Revolution nicht per se, nur sollte sie eine konservative sein und einen „deutschen Sozialismus“ formen, von dem Oswald Spengler schwärmte. Links wie rechts zeigte sich eine höchst vitale Revolutionssehnsucht. Dies erschwerte es der Novemberrevolution, die immerhin den Systemwechsel von der Monarchie zur Demokratie bewerkstelligt hatte, einen revolutionären Alleinvertretungsanspruch im Kampf der Ideologien zu behaupten.

Gänzlich überschrieben werden sollte die Revolution von 1918/19 durch die „nationale Revolution“ von 1933, die sich als Antithese zu einem „vaterlandslosen“, „landesverräterischen“ Akt der „Novemberverbrecher“ stilisierte. Vorbereitet hatte diese Sichtweise seit Kriegsende die These vom „Dolchstoß“, den politisch subversive Kräfte dem im Feld – angeblich – unbesiegten Heer hinterrücks versetzt hätten. Diese Geschichtslegende vergiftete neben so manchem Verschwörungsmythos, wie ihn etwa Erich Ludendorff voller Aberwitz, aber mit der Autorität des alten Feldherrn bediente, von Beginn der Weimarer Demokratie an das politische Klima und schwächte so die Abwehrkräfte der Republik.

Anfang November 1928 schrieb ein halb zorniger, halb resignierter Ossietzky in der Weltbühne, „Deutschland ist […] das einzige Land, das ohne Erhebung an seine Revolution zurückdenkt“. Und noch mehr: „Im Grunde weiß man durchschnittlich von ihr nicht mehr, als daß sie unsern gloriosen Heerführern freventlich in den zum letzten Schlag erhobenen Arm gefallen ist.“ Folgt man Ossietzkys Interpretation, entwickelte sich die Dolchstoßthese mit den Jahren zu einem mächtigeren Erinnerungsort als die Novemberrevolution, obgleich Letztere doch trotz aller Mängel „lange veraltete Einrichtungen beseitigt“ und „viel Schutt und Moder fortgefegt“ habe. Ossietzky sprach in seiner bitteren Bilanz von einer „verspielten Revolution“, die schwerer wiege als ein verlorener Krieg, ja die „Niederlage eines Jahrhunderts“ sei.4

In Ossietzkys Urteil kommt der Novemberrevolution als einem konfliktträchtigen Orientierungspunkt für politisch-gesellschaftliche Normvorstellungen eine Schlüsselrolle in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu. Dieser Band setzt daher mit einer Bilanz der Novemberrevolution ein, die zunächst dem Verlauf und den Schritten des politischen Systemwechsels von der Monarchie zur Demokratie große Aufmerksamkeit schenkt, um ihn sodann mit der zeitgenössischen Wahrnehmung und Würdigung des Umbruchs zu konfrontieren. Erfahrungen und Erwartungen von Träumern und Gestaltern, Pragmatikern und Fanatikern, von – frei nach Erich Mühsam5 – Revoluzzern und manchmal auch nur Lampenputzern kommen zur Sprache. Hieran lässt sich bereits erkennen, eine wie kontroverse, je nach Interpretationsrichtung unterschiedliche Identität stiftende Deutungsgeschichte der Revolution sich anschließen sollte, die gerade rund um das Hundertjahresjubiläum 2018/19 wieder aufgeflammt ist und in zwei einander gegenüberstehenden historischen Webmustern zum Ausdruck gelangt: einem demokratiegeschichtlichen Paradigma hier, einem gewalt- und diktaturgeschichtlichen dort.

Wäre die Revolution eine geglückte und geliebte gewesen statt eine vertrackte und verschmähte, hätte sie nicht so viel Potenzial für widerstreitende Auffassungen bereitgehalten und womöglich alljährlich in routinierten Festveranstaltungen nur begrenzt Leidenschaften entfacht. Gerade weil sie umstritten blieb und sich gegen eindeutige historisch-politische Narrative sträubte, bot sie Anlass für geschichtspolitische Auseinandersetzungen, an denen sich intellektuelle Sehnsüchte und Deutungskämpfe entzündeten. Davon ist auch in der frühen Bundesrepublik noch einiges zu spüren: Auf der einen Seite diente die Novemberrevolution nicht der Traditionsstiftung, jedenfalls nicht im Sinne eines hell strahlenden Erinnerungsortes. Sie war überwiegend Teil der Fixierung auf Weimar als Negativfolie, von der es sich abzugrenzen galt. Bonn ist nicht Weimar lautete Fritz René Allemanns Buchtitel von 1956, der schnell zu einem Motto der jungen Bundesrepublik avancierte. Auf der anderen Seite stand eine Phalanx intellektueller Kritiker, die zumal während der Ära Adenauer ihre Restaurationskritik mit Revolutionssehnsucht verbanden. Daran zeigte sich, wie sehr die Bonner Intellektuellenszene in den frühen Nachkriegsjahrzehnten an Weimarer Traditionen anknüpfte und den Nonkonformismus gegenüber neu formulierten Zwängen zur Parteinahme während des Kalten Krieges verteidigte, um eine wahrhaft demokratische Lebensform mit intellektuellem Aufbruch zu verbinden.6

Um die Weimar-Bonn-Dramaturgie einzufangen, sind die meisten Beiträge in dieser Zusammenstellung zäsurübergreifend angelegt. Sie untersuchen, an konkreten intellektuellen Akteuren orientiert, den Zusammenhang von Lebens- und Zeitenwenden, von Erfahrungs- und Intellektuellengeschichte. Die daraus sich ergebenden Dynamiken und Transformationen stehen im Mittelpunkt einer kontextorientierten Intellectual History, die Ideen- und Zeitgeschichte miteinander kombiniert. Außerdem geraten verschiedene politische Spektren von links bis rechts in den Blick. Erneut sind es aber nicht festgefügte Lagerzugehörigkeiten, die besonders interessieren, sondern in Bewegung befindliche Areale des Übergangs und Umbaus sowie Reaktionsund Anpassungsleistungen von Intellektuellen gegenüber gewandelten Zeitläuften. Diese konnten Prozesse einer Radikalisierung verstärken, wie sie anhand der Dolchstoßthese und rechtsradikalen Verschwörungsmythen nach 1918 deutlich werden, aber auch deradikalisierende Tendenzen, wie sie am Beispiel von einstigen Protagonisten der Weimarer Weltbühne wie Axel Eggebrecht und Kurt Hiller ungeachtet mancher Ambivalenz ablesbar sind. Gerade Hiller liebte den Streit und teilte gern hart gegen intellektuelle Widersacher aus. Schon 1924 hatte ihn Carl von Ossietzky als jemanden charakterisiert, der einen „tintentriefenden Tomahawk“ schwinge.7 In der Bundesrepublik schleuderte Hiller diesen bisweilen umso heftiger, weil er darunter litt, dass der bundesdeutsche Medien- und Verlagsmarkt mit ihm, ungeachtet seines geistigen Heroen-Nimbus aus Weimars Tagen, nur noch wenig anzufangen wusste.

So unterschiedlich ihre Karriere- und Lebenswege verliefen, blieb doch die Weltbühne ein zentraler Sehnsuchtsort für heimatlose Intellektuelle wie Eggebrecht und Hiller. Auch auf William Schlamm traf dies zu. Seine Biografie war die eines hartnäckigen Nonkonformisten, der sich vom Kommunisten und Linksintellektuellen während der 1920er und 1930er Jahre zu einem Konservativen entwickelte, der seit den 1940er Jahren mit provokativen Positionen auf sich aufmerksam machte. In letztgenanntem Spektrum bezog er allerdings eine Außenseiterstellung, die Revolution weiterhin für ein geeignetes, vielleicht sogar notwendiges Mittel der Politik zu halten. In Umkehrung der Verhältnisse, wie sie sich in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg präsentierten, so argumentierte Schlamm, müsste die Revolution nun von rechts ausgehen angesichts einer Drift der politischen Verhältnisse, wie er sie spätestens nach „1968“ in polarisierten und zunehmend von der Linken dominierten Zeiten beobachtete.

Als wendungs- und anpassungsfähiger als die Erben der Weltbühne erwies sich im rechten Spektrum der Herausgeber der Deutschen Rundschau Rudolf Pechel. Er schloss schnell seinen Frieden mit der westdeutschen Demokratie und ließ nur noch wenig aus den konservativ-revolutionären Ideenwelten der Weimarer Tage durchschimmern. Insgesamt sollte er sich von nationalistischen und demokratieskeptischen Positionen verabschieden und zur Erneuerung eines liberalisierten Konservatismus beitragen, der sich gut in das Umfeld eines Antikommunismus während des frühen Kalten Krieges fügte. Indirekt lässt sich an Pechels Lern- und Umorientierungsleistung, die über eine instrumentelle Aneignung westlich-pluralistischer Leitmotive hinausging, der Erfolg eines Konsensliberalismus ablesen. Diesem sollte es nach 1945 gelingen, auch in konservative und sozialdemokratische Milieus einzudringen, dort einen pragmatischen Grundton zu etablieren und den Revolutionsblues in den Hintergrund zu drängen.

Nicht selten kamen die Angebote, Tradition zu bewahren und sich in den Basistrend einer Modernisierung und Liberalisierung nach 1945 einzufügen, von außen. Dies zeigte sich exemplarisch daran, wie nachhaltig der amerikanisch-englische Schriftsteller T. S. Eliot nicht nur als Lyriker, sondern auch und insbesondere als Intellektueller im deutschen politischen Feuilleton der Nachkriegszeit reüssierte. Mit ihm schien der Aufbruch zu neuen Ufern bei Bewahrung alter Werte möglich. Schon Thomas Mann hatte Eliot deshalb treffsicher als einen „erinnerungsvollen und immerfort aus der Kultur citierenden Revolutionär von konservativ traditionalistischer Haltung“ bezeichnet.8 Das Revolutionäre, je nach Würdigung als Odeur oder Odium, umwehte auch die Ideen von John Maynard Keynes. Während der Zwischenkriegszeit entfaltete der britische Ökonom und Zeitdiagnostiker eine große Ausstrahlungskraft auch und gerade in Deutschland. Insbesondere im bürgerlich-liberalen und gemäßigt-sozialdemokratischen Spektrum sorgten die mit seinem Namen verbundenen Ideentransfers dafür, abseits marxistischer Modelle einen sozialverträglichen Kapitalismus mit politischem Liberalismus in Einklang zu bringen.

Wie wenig es dabei aber um allzu lineare Adaptionsprozesse und Heldengeschichten einer Liberalisierung geht, lässt sich auch für Keynes an einem widerspruchsvollen Zusammenhang studieren: In seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe der General Theory von 1936 demonstrierte er die Vorteile einer stärker kontrollierten Wirtschaft in einer Diktatur für die Umsetzung seiner wirtschaftspolitischen Richtlinien, ohne damit seine liberal-individualistischen Grundüberzeugungen in Frage stellen zu wollen. Diese Episode verleiht einem Spannungsreichtum Ausdruck, wie er im Wechselverhältnis zwischen liberalen und demokratischen Vorstellungen in der Zwischenkriegszeit bestand. Eine gleichsam ahistorische Theoriegeschichte lässt sich selbst für den Autor einer General Theory kaum schreiben. Auch sie ist, wie die Geschichte des Liberalismus während der Weimarer Republik überhaupt, im „Modus eines konstellationsabhängigen Denkens“ zu ergründen.9

Eine Intellectual History, die diesen Namen verdient, sieht sich zudem herausgefordert, die Eisenspäne des politischen Denkens nicht den Gesetzen eines Magnetismus folgend auf das Ergebnis der jeweils nächsten großen Zäsur auszurichten, sondern in ihrer Zeitgebundenheit – ohne Umkehrung der Chronologie – nachzuvollziehen. Gleichwohl bleiben Fragen nach dem Anteil der Intellektuellen am Scheitern der Weimarer Republik wie später am Erfolg der demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik legitim und wichtig. Nur dürfen die Antworten nicht im Sinne telelogisch ausgerichteter Niedergangs- oder Ankunftsgeschichten erfolgen.

Dies gilt es im Hinterkopf zu behalten, wenn man die Intellektuellengeschichte der Bundesrepublik als die Geschichte eines ermattenden Revolutionswunsches schreibt, als eine Art schleichenden Prozess, in dem Erfahrung über Utopie obsiegte, ohne dieses Widerspiel überhaupt stets als Kampf wahrzunehmen. Der Band schließt mit diesem merkwürdigen Vorgang, der nochmals einen Bogen schlägt von Ideenformationen der Weimarer Republik hin zu Ideentransformationen einer Bundesrepublik, die Kritik an Staat und Demokratie ausdrücklich zuließ und so mehr Affirmation bewirkte als so manchem Gesellschaftskritiker recht war. In solchen Momenten des Selbstzweifels und der Entrüstung rief der eine oder andere unter ihnen eine Reminiszenz an die risikobehaftete Intellektuellenexistenz zu Weimars Zeiten wach. Es blitzten dann mindestens habituelle Beharrungskräfte, nämlich eine kämpferische und anspornende Außenseiterrolle einnehmen zu wollen, kurzzeitig auf. In diesen Augenblicken, so verklärend sie in der Rückschau sein mochten und den Zustand einer politischen Heimatlosigkeit geradezu heroisierten, rückten revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte nochmals nahe zusammen.

Die in diesem Band versammelten Aufsätze erschienen erstmals in meist etwas kürzerer Form zwischen 2009 und 2021. Für dieses Buch wurden sie durchgesehen, korrigiert, teilweise ergänzt, modifiziert und behutsam aufeinander abgestimmt. Zudem wurden die ursprünglich ohne Anmerkungen publizierten Essays mit Verweisen versehen. Die Texte können keine vollständige oder auch nur repräsentative Zusammenschau zur Geschichte der Intellektuellen in Deutschland während des wendungsreichen 20. Jahrhunderts bieten. Es sind Probebohrungen im Übergangsbereich von Geschichts- und Politikwissenschaft auf einem gleichermaßen zeit- wie ideenhistorischen Feld, dessen Erschließung ein möglichst breites Spektrum von intellektuellen Akteuren und Herausforderungen zwischen Weimarer Republik und Bundesrepublik erkennbar werden lassen soll. Kontinuität und Wandel des politischen Denkens, insbesondere des Staats- und Demokratieverständnisses, interessieren dabei ebenso wie Fragen nach dem Status und Rollenverständnis von Gesellschaftskritikern in unruhigen Zeiten. Für die Idee und Anregung zu diesem Buch danke ich ganz herzlich meinem Freund und Kollegen Jens Hacke sowie Axel und Irmela Rütters von der Europäischen Verlagsanstalt. Christoph Claussen danke ich schließlich für seine kritische Lektüre und kundige Korrektur der Texte.

Axel Schildt war mir in allen zeit- und intellektuellengeschichtlichen Fragen ein wichtiger Mentor, darüber hinaus ein wunderbarer Freund. Der Erinnerung an ihn möchte ich diesen Band widmen.