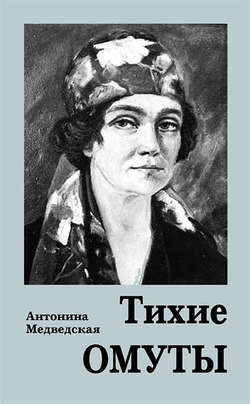

Читать книгу Тихие омуты - Антонина Медведская - Страница 27

Часть III

«Торгсин»

1

ОглавлениеМужики, что раза три-четыре на неделе возили в городок на железнодорожную станцию стеклянную посуду обозом на лошадях, ошарашили поселковых жителей новостью: в городке открыли магазин, «Торгсином» называется, там продают все, что душе угодно, но только за золото и серебро.

Едва эта молва прокатилась по поселку, к нам вновь прибежала Варька. Она ворвалась в кухню с таким видом, словно о светопреставлении узнала. С порога спросила:

– Слыхали?

– Ты про «Торгсин», – догадалась мама.

– А про что ж еще, про что?

– Ну, что ты так кипятишься? Что он нам, этот «Торгсин»? Не припасли наши отцы и матери золота и серебра – не оставили наследства. Сами, бедняги, бились в нужде всю жизнь, так и нам велели дюжить как-нибудь без «Торгсинов».

Но Варвара, напрочь убитая известием о «Торгсине», помотала головой, села на табуретку у кухонного стола, заплакала.

– А я то, дура разнесчастная, отдала за так этакий браслетик, отдала собственными руками черту лысому. А вот и «Торгсин» открыли, берите, бабы, что глянется. А за что теперь брать? Да я бы за свой браслетик сколько бы крупки приволокла, хоть перловки, хоть пшенки. Ведь совсем мой Баранов дошел, почернел. Смену с трудом дотягивает. Я бы ему густого наваристого крупеника под нос… Во, грабители, во придумали.

Варька еще какое-то время всхлипывала, затем ладонью провела по щекам, осушая слезы, и затихла. И долго молчала, принимая нелегкое решение.

– Понесу я завтра в этот проклятый «Торгсин» маманькин золотой крестик, пускай она мне простит тяжкий грех ради девочек моих, ради ихнего отца, Степана Матвеича.

В нашей маленькой кухонке повисла томительная тишина, нарушаемая единственным звуком – сердитым гудением осы, что глупо и настырно билась об оконное стекло. Тяжело поднялся с лавки отец и, поймав осу, выпустил ее в открытую дверь в сени – лети! Но оса через какой-то миг опять оказалась на кухне и опять бьется о то же стекло.

– Вот так и человек! – сказал отец и, ссутулясь, пошел в горницу и вскоре вернулся, присел к столу, поставил перед собой коробочку и открыл крышку. В этой небольшой деревянной коробочке много лет хранились часы «Павел Буре» – дорогая для него память.

В те годы, когда лучше было промолчать, чем сказать лишнее, отец никогда не рассказывал о том, как он пятнадцатилетним парнишкой отправился в Америку на поиски счастья. Поехал с надеждой разыскать в Нью-Йорке своего крестного отца Адама Барейку. По рассказам родственников он знал, что Адам Барейка за пять лет в Америке разбогател и стал важным паном. Но своего крестного парнишка в огромном чужом городе не отыскал, полгода проскитался, голодал и холодал. Дошел до того, что решил покончить жизнь самоубийством, броситься с какого-то знаменитого моста вниз головой. Но судьба сжалилась над искателем счастья: в самый горький момент его жизни – ни раньше, ни позже! – на мосту рядом с ним оказался важный, хорошо одетый человек. Это и был Адам Барейка. Он обратил внимание на подростка, прильнувшего к перилам моста. Барейка понял, что хлопец затеял неладное, а еще, возможно, по затрепанной одежонке или по чему иному угадал он, что парнишка – его земляк.

– Цо ты тут робишь, лайдак? – услышал незадачливый хлопец и в то же мгновение почувствовал, как сильная рука схватила его за шиворот и, как котенка, оттащила от перил.

Вот такая получилась встреча крестника с крестным. Адам Барейка не оставил у себя крестника, а отправил его на родину, в Койданово, потому что знал: тот оставил без помощи и поддержки свою маму, старую, больную и беспомощную.

– До дому, до дому, хлопчик, бо ты ест сын, а не злыдень.

Судьба подростка решилась. Крестный оказался человеком добрым: одел своего родича с головы до ног, упаковал чемодан подарков для его старой мамы, вручил билет на пароход. Прощаясь, протянул крестнику часы «Павел Буре», сказав: «На сченстье!»

Эти часы и хранил отец долгие годы, а счастья все не было. Теперь и вовсе пришла такая горькая минута» в его жизни, что хочешь не хочешь, а надо расстаться с «Павлом Буре».

Отец посмотрел на часы в последний раз, подержал их в ладонях и отдал мне.

– Иди, дочка, и ты с Варварой, сдай «Павла Буре» в «Торгсин».

Мы вышли из поселка, когда чуть-чуть забрезжил рассвет. Шли босиком. Остывший за ночь песок холодил подошвы ног. Зябко. Тоскливо. Сосет под ложечкой: хочется есть. Впереди двадцать километров песчаной дороги, по обеим ее сторонам сосновый лес вперемежку с древними елями да березами.

Сумрачно в лесу, а пташки уже проснулись, поют, перекликаются на все голоса, и нет им никаких дел до людских забот, у них своих полно.

– Ну, что задумалась, душа-девица? – тронула мое плечо Варвара.

Чтоб не молчать, я рассказала ей историю, которая вспомнилась мне. Везла я как-то этой вот дорогой сено с приднепровского луга. Жара стояла невыносимая.

Мы тогда корову держали, вот и запасали сено на зиму. Лошаденка-доходяга, которую выпросили у директора стеклозавода, шла медленно, будто сонная. Слышу – загремело. Подумала: «Идет большая гроза!» И правда, вскоре небо почернело, стали молнии полыхать одна за другой. Гремит так, что мороз по спине. Лошаденка еле тащится. Сижу на возу, еловые колючие лапы то и дело хлещут по лицу. Жутко мне стало, наслушалась рассказов о молниях, что людей убивают. Шепчу молитву: «Господи Боже, спаси, сохрани, помилуй». И тут хлынуло из небесной черноты: ливень! Конь мой как окаменел. Дергаю вожжи, понукаю, а он ни с места. И вот оно – полыхнуло перед глазами таким адским огнем, такой грохот раздался, что я глаза зажмурила, втиснулась в мокрущее сено, вцепилась в осклизлую жердь, и душа моя в пятки ушла. А когда открыла глаза и приподняла голову, увидела: метрах в двадцати, а может, и меньше, у самой дороги, как огромная свечка, горит белая высокая береза, с треском пылает, и вокруг этого пламени носится какая-то пташка, видно, гнездо ее с птенцами в огне погибало…

– А узнаешь эту березу? – поинтересовалась Варвара.

– Как не узнать, во-о-он она, у самой дороги. Место памятное.

Мы поравнялись с обугленным пнем и увидели, что у самой земли пробился и окреп молоденький стройный росточек.

– Надо же! – вздохнула Варька. – Березка, умирая, дала жизнь своей доченьке: живи, мол, красуйся под солнцем.

Идем, думаем.

– Ты часы хорошо запрятала? – поинтересовалась Варька.

– Хорошо, они у меня в платке зашиты, вот в этом, каким я подпоясалась.

– Ну и ладно, раз так. А то мало ли чего… Этот вражина, что у тебя Сашкин обед сожрал, может запросто по лесу шастать, подкарауливать, чтоб грабануть кого. Он теперь человек пропащий, волк затравленный. Такой-то на все решится. Я вот складничок прихватила, думаю, если что, так и я…

От ее слов стало жутковато. Лес показался еще сумрачнее и таинственнее. Пооглядывались и бредем дальше молча. Варька Баранова, тяжело ступая по белому песку, идет медленно, низко опустив голову, я – за ней шаг в шаг.

– Тетя Варя, а о чем вы задумались? Расскажите что-нибудь интересное про себя, – попросила я.

– А ничего интересного в моей жизни не было. С малых лет с мачехой жила, уж чего тут интересного да хорошего. Била она меня, окаянная, есть не давала. Помню, один раз крепко избила за то, что не отдала ей крестик, маманькой подаренный. Говорит мне: «Отдай, Варька, крестик, а отцу скажешь, что потеряла. А я тебе за него новое сатиновое платье сошью…». Я стала плакать, пригрозила, что отцу пожалуюсь. Вот тут-то она на меня и накинулась. Уж как она своими ручищами хлестала меня по лицу, по голове, ногами пинала.

Я вспомнила браслет с русалками, спросила:

– А браслет, как же она его не забрала?

– А браслет, душа-девица, был у тетки, папкиной сестры. Тетка мне его уже на моей свадьбе подарила, вот мачеха этот браслетик и не могла к рукам прибрать. Ох и змея подколодная! Я от нее готова была в омут броситься. Может, и бросилась бы, да судьба надо мной сжалилась: подвернулся парнишка, посватался. В шестнадцать годочков я вышла замуж за моего Степу Баранова.

Варька вскинула голову, будто приглашая лес выслушать ее наболевшее, и низким голосом с хрипотцой запела:

Ой, не по шелку, не по бархату хожу,

А я хожу, хожу, хожу, ой-да по острому ножу…

Оборвав пение, обняла меня за плечи и душевно посоветовала:

– Не выходи рано замуж, не спеши! Ой не спеши, душа-девица.

И опять мы молчим, опять скрипит песок под нашими ногами. Варька махнула рукой.

– Ничегошеньки интересного в моей жизни не было, а теперь вот и вовсе погибель навалилась. Девчоночек моих жалко. Уходила, а младшенькая запоносила. Думаю, а если дизентерия? А Степа в первой смене. Как они там, две несмышленые? Ай, до чего ж худо на душе, до чего погано.

Сухо шуршит песок. Тяжело идти. Устали. Голодно, сосет под ложечкой. Крохотные квадратики хлеба, взятые в дорогу, мы давно сжевали. И в лесу еще нет никаких ягод – рано.

– Нам бы с тобой поскорее управиться да с заводскими подводами вернуться домой. Возчики на «железке» часам к четырем пополудни посуду сдадут, вот нам бы успеть да и укатить с порожняком обратно, – сказала Варька.

Над лесом поднялось солнце. Стало совсем светло. Набежал ветерок. Зашумели сосны. Варька оглянулась, чтоб удостовериться, нет ли поблизости каких случайных «глаз и ушей» и, понизив голос, почти шепотом поведала:

– Письмо Сталину несу, надо сдать на почте заказным. Вот такие дела, душа-девица. Если б ты видела, как мы его писали: в каждой буковке, в каждой строчке боль наша, горе и слезы. Легко ли писать письмо матерям, у которых дети от голода умирают… Как притопаем в город, первым делом на почту зайдем. Отправлю письмо, долг свой перед бабами выполню, а там как Бог даст.

Варька устало прислонилась к высокой сосне, к ее одуряюще пахнущему стволу.

– А только вот про что все думаю. Рассказывают люди, что пишут Сталину со всех концов нашего государства большого, просят помощи, защиты, справедливости, да только все эти письма не допускают до Сталина, нет им пути-дороги в Кремль. Цепными собаками встали враги народа у Кремлевских ворот, изничтожают наши конвертики с болью нашей и горючими слезами, с муками человеческими. На кострах горят мешки с нашими письмами. Как ты думаешь, правда это?

– Не знаю, тетя Варя. Может, и так, раз нет на письма людям ответа.

– Может, и так… Но я все ж попытаю удачи, а вдруг сжалится над нами судьба.

Заказное письмо на имя Иосифа Виссарионовича Сталина Варвара сдала на почте, квитанцию бережно сложила, завернула в платочек, тот самый, с сиреневой каемочкой, в который браслет пеленала, и спрятала в нагрудный карман черной куртки из чертовой кожи.

– Ну вот, слава Богу, выполнила поручение баб. Что-то теперь будет? – кто знает, кому задала Варька трудный вопрос и задумалась. Идет впереди, ссутулившись, я за ней на поиски «Торгсина».

Это оказалась обыкновенная лавка, только просторная, не иначе как бывший склад приспособили. В правом углу, как зайдешь, отгороженный крохотный закуток с оконцем. В этом закутке сидел человек, худой, костистый и сердитый. Нам подсказали, что сперва надо к нему с нашим добром. Я первая протянула сердитому отцовские часы. Взял он их, покачал головой, попробовал завести, приложил к уху, вздохнул. Затем, подскочив на месте, будто ужаленный, мгновенно открыл крышки острыми щипчиками-кусачками, отщелкнул их. Упав на стол, крышки жалобно звякнули, ударившись одна о другую, тоненько пропели свою лебединую песню – дзи-и-нь. И этот звук помимо моего желания застрял во мне и очень долго не исчезал. А сердитый дядька протянул в окошечко то, что осталось от часов и буркнул: «Сохрани на память…»

Взвесив крышки на миниатюрных весах, приемщик выписал квитанцию, сунул мне в руку и скомандовал:

– Иди отоваривайся!

Я подождала Варвару. Она сняла с шеи крестик, зубами перекусила шнурок и просунула в оконце ладошку с крестиком.

За наши бумажки-квитанции полагалось так мало, что мы совсем пали духом. Три сытые, рослые продавщицы посмотрели на нас слюдяными глазами и ровным голосом объявили: «Тебе (это мне) – два килограмма крупы или два килограмма муки… А тебе (это Варваре) – три килограмма крупы или столько же муки…». А нам бы надо побольше за наше добро. Ну что, это за навар для давно голодающих семей? А может, продавцы нас обманывают? Вон как разъелись, кобылы, люди от голода умирают, а они с жиру лопаются. Не на свои же хлебные карточки такие рыла наростили… И что нам лучше взять – крупу или муку? А может, того и другого поровну? Стоим у прилавка, думаем, а на нас выжидательно глядят три дородные хозяйки «Торгсина», будто ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой… И тут мы обратили внимание: в уголке лавки, в самом дальнем углу у узкого окошка с железной решеткой, стоят несколько женщин. Они явно чего-то поджидали. Подошли к ним. Варвара разговорилась с одной из них и узнала, что ждут женщины отруби. Так вот, по нашим бумажкам-квитанциям можно будет получить мне десять, а Варваре пятнадцать килограммов отрубей, в них и мучицы наберется. Если отруби смешать с крапивой да клеверными головками, то много лепешек можно напечь из пятнадцати килограммов. Решили и мы дождаться привоза отрубей.

– Да привезти-то их привезли! А вот почему не отпускают? Спрашивали у этих гадин – не говорят. Только все в склад по очереди ныряют. У, холеры бессовестные! – довольно громко сказала одна из женщин, худющая, щеки ее полыхали нездоровым румянцем, черные глаза лихорадочно блестели.

– Тихо ты, Фрося! – остерегла подругу женщина с желтым бескровным лицом и беспокойно заоглядывалась, будто услышала страшную крамолу.

«Гадины» промариновали нас еще около часа и, наконец-то, открыли дверцу в склад, где было сумрачно, как в предрассветном лесу. Продавщицы начали быстро насыпать совками отруби в наши торбешки и взвешивать их на больших весах. Варваре взвесили около пуда, мне – на пять килограммов меньше. Варвара помогла мне надеть котомку на плечи, я – ей. Мы уже не надеялись ни на какой порожняк с «железки». День клонился к вечеру, и мы поспешили в обратный путь на своих двоих. Перешли мост через Днепр, а затем и деревянный настил через заливные луга, заросшие осокой. Вышли на дорогу. С большим напряжением вытаскивая совсем непослушные, будто свинцом набрякшие ноги из песка, наконец, дотащились до опушки леса.

Теперь идти нам лесом и лесом до самого поселка.

– Давай, душа-девица, пожуем отрубей, а то нет больше никаких сил! – предложила Варвара и свернула с дороги на крохотную полянку.

Мы освободились от своих нош, развязали тесемки на наших торбешках и только теперь, на свету, увидели, что наши отруби – чистейшая шелуха, скорлупки, в них нет ни пылинки муки. Мы жевали и жевали эти жесткие оболочки от пшеничных зерен, они царапали язык, небо, эту шершавую шелуху невозможно было проглотить.

– Господи! За что ты нас так, за какие грехи? Эти гадины проклятущие высеяли отруби до единой мучной пылинки, потому так долго и не отпускали. А мы, голодные, замученные, стояли и ждали, пока эти суки не просеют через решета все отруби. Себе забрали мучицу, а нам за наше добро, от сердца с кровью оторванное, – пустые скорлупки. Что ж теперь делать, с чем домой к голодным деткам идти-и-и?

Варвара свалилась на колени и, не мигая, глядела на далекий горизонт. Губы ее посинели, глаза – будто стеклянные, в них пылал отблеск закатного солнца, и вся она стала похожа на каменную статую с руками, протянутыми в сторону огненного диска, застывшего над кромкой земли. Тяжелый хрип, как у раненой волчицы, вырвался из ее груди, и она отчаянно закричала на пустынной опушке леса:

– Господи-и-и! Да есть ли ты где? Что ж ты смотришь на подлость, творимую человеком над человеком, и не караешь страшным судом зло на земле? За что ж нам жизнь такая? За что? За что? И где ж он, тот Сталин, вождь наш и отец, и как до него достучаться, дотянуться?

Варвара упала на землю, судорожно вцепилась в жесткую траву и долго плакала. Так долго, что я испугалась: а вдруг с ней что-нибудь случится – с ума сойдет или ноги отнимутся, а то и вовсе умрет. Я гладила ее вздрагивающие плечи и шептала, успокаивая; сама не знаю, откуда и как явились нужные слова:

– Тетенька Варенька, не плачьте, не горюйте так. Все переживем, вот увидите – переживем! Придет время, всего у нас будет много – хлеба, молока, сахару, крупы… А эти отруби надо будет высушить в печке покрепче да и истолочь в ступе так, чтоб из них мука получилась, тогда и они пойдут в дело – на похлебки, например. А у нас и ступа есть, мы в ней все сейчас толчем: высушенные коренья, головки клевера, сушеные грибы…

Варька утихла, перестала плакать и долго вытирала головным ситцевым платком заплаканное лицо.

– Эх, вернуться бы в этот распроклятущий «Торгсин» да вцепиться в рожи поганых ворюг, выдрать бы ихние зенки бесстыжие, а то и вовсе перегрызть ихние глотки.

– Посадят в тюрьму за это, тетя Варя. Поднимайтесь, пойдем как-нибудь, скоро темнеть начнет.

Мы шли с отрубями на плечах всю ночь. Когда уже совсем не оставалось сил, падали на песок на обочине дороги под сосной и тут же проваливались в бредовое забытье. Чуть отдохнув, пробуждались, приходили в себя, прислушивались – было тихо, очень тихо, зябко и жутковато от одиночества в ночном лесу на пустынной дороге. Мы с трудом заставляли себя подниматься и идти дальше. Песок, в который погружались наши ноги по самую щиколотку, был злом беспощадным: он отнимал у нас последние силы…

Но все, даже самое тяжкое в жизни человека, когда-нибудь кончается. «А как кому на роду написано – так и будет!» – не раз говорила моя бабушка.

Мне и Варваре было написано на роду добраться живыми до поселка. Пришли мы, когда уже рассвело. Варька Баранова поспешила к себе домой, а я к маме. Мама освободила мои онемевшие плечи от торбы с отрубями, и я, не чуя ног, дотянулась до топчана в сенях и свалилась на него, не в силах больше ни о чем думать, слова вымолвить. Последнее, что запомнилось: мама укрыла меня одеялом.

Я спала, не видела, как собралась наша семья у торбешки с отрубями, как, протянув руки, брали мои родные, любимые по щепотке скорлупок и пробовали их жевать. Как, отойдя к столу, отец развернул тряпицу и взял в руки, уложив на ладони, обезображенные часы «Павел Буре», наклонил над ними седую голову и заплакал, как плачет ребенок над любимой игрушкой, не им сломанной.