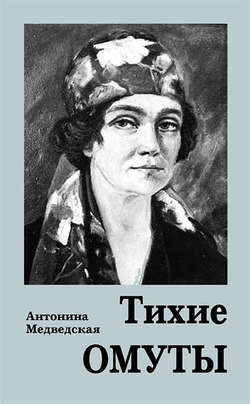

Читать книгу Тихие омуты - Антонина Медведская - Страница 7

Часть I

Бабаедовский рай

4

ОглавлениеВ поселок приехали без особых приключений. Тимофей Иванович своего Горемыку погнал не ко своему крыльцу, а к дому, где жила многодетная Анна. Шунейко, отоспавшись, сидел рядом с Тимофеем и тоскливо оглядывался. Казенные дома по обе стороны улицы. Одноэтажные, крытые гонтом. В каждом по две квартиры, разделенные сенями. В сенях – кладовки. У каждой половины дома – своя. Под окнами – два в горнице, одно в кухне – перекошенные палисадники с чахлыми мальвами, «лисьими хвостами» и безрадостными рябинами. И ни одного плодового деревца. «Нет, так жить нельзя», – подумал и пожалел, что не увез все саженцы от Баранского. Проехали мимо гуты с высокой кирпичной трубой, верхушка ее курилась, и дым уходил в сторону торфяного болота. Где оно кончается, никто не знал. Торф – топливо для гуты, он рядом – копай, суши и топи, вари стекло и делай из него все, что твоя башка сообразит. Обо всем этом Тимофей Иванович рассказал садовнику по дороге в поселок.

– Тпру-у, – придержал Горемыку Тимофей Иванович у одного из домиков-близнецов. – Вон, видишь через улицу у колодца женщину, что ведра водой наполнила. Самый раз тебе помочь ей – донести воду до крыльца.

– Вдова Анна?

– Она и есть.

Садовник послушно направился к колодцу.

– Здравствуйте, Анна Гавриловна.

Женщина выпрямилась, строгий взгляд голубых глаз, мощная коса выскользнула из-под кисейного платочка.

– Вас ожидает Тимофей Иванович. Позвольте, я вам помогу. Он внимательно посмотрел на нее, эту строгую красавицу, и ужаснулся тому, что с ним произошло: сердце дрогнуло, затрепетало, как пойманный птенец, да и полетело в тар-тарары. «Мадонна Литта», – беззвучно шептали его губы, и он нес тяжелые ведра, и в них плескалась вода, и он не чувствовал их тяжести. Позади в нескольких шагах шла мадонна Анна с пустым коромыслом на плечах, липовые трепы – типа французских сабо – на ее аккуратных ножках при каждом шаге издавали звук: ах-ах, ах-ах.

Тимофей Иванович поджидал их. На лице усталость и забота.

– Доброе утро, Анна Гавриловна. Вот привез в наш поселок ценного человека. Пообещал, что через четыре-пять годков у каждого нашего «каторжанина» зацветут яблони, сливы, вишни, смородина. Подумайте, куда бы его пристроить на квартиру, чтоб был и стол, и дом. Ну, там уж как получится, а пока примите человека, покормите. У него с собой целое богатство: корзина со съестными припасами, мешок отборных яблок, кувшин меда. А еще по дороге мы в озере щук наловили. Ими надо заняться, чтобы не испортились. Давай-ка, уважаемый садовник, уноси добро в горницу, ящик с саженцами – в кладовку. А я – домой. И еще, Аннушка, вот тебе деньги за твоего коня стеклянного. Вечером зайду проведать.

Анна Гавриловна так растерялась от внезапно свалившегося на нее события, что не могла вымолвить ни единого слова. На крыльце появился Андрей:

– Мам, кто это?

– На время на квартиру попросился, неси в дом, что тут осталось по мелочи.

Андрей долго молчит, соображая, как ему действовать.

– Мам! А ты взамуж за него собралась?

– Пока не посватался.

– А если посватается?

– Там видно будет.

Анна Гавриловна присела на лавку у крыльца, где уже сидел заспанный хмурый Андрей. Мать обняла сына.

– Андрюша! Ты вот хоть раз спросил у меня: «Мама, где ты берешь силы, чтоб стирать по ночам чужое белье, белить потолки и стены, мыть грязные полы зажравшихся ленивых жен наших мастеров-стеклодувов? Но эти сытые и счастливые бабы платили мне, и я могла покупать вам обутку и одежонку, чтоб не хуже, чем у других. Я тебя и в школу отправила – учись, знаю, как худо без грамоты, обидно и стыдно: расписаться не могу. А еще, сынок, тебе уже скоро десять стукнет, а ты со школы да на гуту, а мама косу в руки да на покос, да с ведрами к колодцу десяток раз, да с цибаркой крапивы с мокрицей в хлев к кабанчику, чтоб вы зимой не глотали голодные слюни, а ели кашу с сальцем.

Только подушка, мокрая от слез, могла бы рассказать о том, что творилось с безутешной душой Анны, как шептали ее немеющие губы: «Господи! За что же ты меня так жестоко наказал, детей осиротил, меня обрек на вечное страдание и одиночество. За что?» Но подушка не сплетница, она умеет хранить тайны – никому ни гу-гу…

– Ну и железная ты, Анюта, – не голосишь, не жалуешься, не просишь, – при случае говорили ей гутянские бабенки. А иная при встрече с Анной утрет кончиком головного платочка замокревшие глаза да и вынесет свой горький приговор:

– Оставаться тебе, Анюта, на всю жизнь одинешенькой. Экий хвост, кому такая заботушка надобна.

– На все Божья воля, – отвечала Анна и уходила от сердобольной сударушки так, будто и не слышала ее пророчества. В это памятное утро она поднялась как всегда рано. Проводила свою кормилицу Красулю на выпас. Вернувшись, подхватила ведра с коромыслом и поспешила через улицу к колодцу, пока там никого не было. Вытаскивая воду, гремя железной цепью, она не услышала, как подъехал Тимофей Иванович к ее дому.

Анна Гавриловна легко вспорхнула с лавки, бросилась в сени, в руках самовар, начищенный до золотого блеска, вылила в его нутро четыре ковша воды, закрыла крышкой и в трубу забросила бересту.

– Андрюша! Принеси корзину с шишками.

Но Андрей ее не слышал: то ли задумался, то ли вредничал. Анна сама принесла сосновые шишки, какими в поселке все кипятили самовары.

– Вот что, сынок, когда я тебя родила, мне было шестнадцать. Фрося и Ксеня – погодки. А Павлик родился через два месяца после смерти вашего отца. Пять лет я бьюсь одна, а мне только – а может, и уже – двадцать шесть. Я не знаю этого человека, он приехал в поселок помочь рабочим завести свои сады, а еще он грамотный, будет ведать учетом и отправкой посуды по железной дороге. Так он про себя сказал и отправился прогуляться. Может, с недельку поживет, да и будет с него. Этакий видный мужчина, и надо ли ему одевать наш хомут на свою шею.

– Ма, ты вон какая красивая, к тебе сколько мужиков подкатывалось, а ты всем от ворот поворот.

– А этому не будет отвороту, если по закону и даст клятву детей моих не обижать.

Когда вечером Тимофей Иванович пришел проведать, как обустроился садовник в доме у вдовы Анны, он застал всю семью за самоваром. Стол ломился от еды. Спасибо поварихе пана Баранского Евдокии. Она чего только не натолкала в объемную корзину.

– Вот зашел проведать садовника, подумал: а вдруг обидели.

– Садитесь за стол, Тимофей Иванович.

– Да я сыт. Пришел сообщить, что завтра поутру вы, садовник, приглашаетесь к управляющему заводом для деловых переговоров.

– Ну хоть чашечку чаю.

– Чайку с удовольствием, Анна Гавриловна.

Скрипнула дверь, вошла соседка Горохова. Уже в третий раз. В первый раз соли попросила, унесла соль, полщуки и пяток яблок невиданной красы. Во второй раз безмен ей понадобился. Масляные ее глазки так и крутились, так и стреляли. Унесла кусок пирога, кругленькими своими постреляла, и такие в них были интерес да любопытство, что безмен остался на лавке: повод прийти в третий раз. Дверь вновь скрипнула:

– Ой, бестолковая я, извиняй, Анна Гавриловна, безменчик заберу.

– Тетка Горохова, может, еще что надо? Сразу забирай, а то у нас двери скрипят – слушать тошно, – это сказал Андрей, стоя у окна и обрывая листик за листиком с ни в чем не повинной герани. Горохова подхватила безмен, скрипнула дверью.

– Не надо бы, Андрюша, так. Ты же ее знаешь.

– Как не знать, завтра хоть на улицу не выходи…

И правда, Горохова на «пятачке» все бабенкам обсказала, что видела и чего не видела. Новость по душе пришлась:

– Господи-и-и! Наконец-то Анюта избавится от грошовой поденки.

– И то правда. Да будь я такая красавица, как Анюта, разве же я бы так жила, так бедствовала, как она?!

– А Тимофей Иванович?

– Он же был с малолетства закадычным другом ее покойного Трофима. Он крестный всем детям Анюты.

– А я видела его. Красивый мужик, если чего у них сладится, пара всем на зависть.

Эта пара «на зависть всем»! и стала моими родителями, отцом и матерью.

…Прошло шесть лет. Не просто, не безоблачно складывалась жизнь у родителей. Соседка по дому аккуратно информировала «пятачок» у колодца:

– Известное дело, курсаковская порода, вся их династия такая – с гонором!

– Так и мастера – золотые руки, есть чем и погордиться. Ихние хрустальные вазы украшают дворцы да замки по столицам и заграницам.

– А Павлика хоть и жалко, перепадает ему от отчима, так и родненький папашенька не потерпел бы такого. Мать поутру снарядит сына, накормит, отправит в школу – учись, родненький, а родненький не в школу, а в лес, на песчаные карьеры и ну командовать сорванцами из поселка и ближайших деревень. Каждый вояка смастерил себе деревянные наган, кинжал, саблю.

– Ой, бабоньки! Это все правда. Мне внучек по секрету поведал: «Павлик у нас – главный командир, скомандует «шашки наголо!» – тут такая вольница зачнется – жуть.

– Ишь ты, енерал!

– Кто знает, что ждет наших сорванцов. Сейчас для них игра на песчаных карьерах – игра, а вот не успеем и глазом моргнуть, как пропоют нам наши мальчики: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». И пойдут наши родные кровиночки на войну, на смерть и на муку. И тогда в этом гиблом омуте бойни всем нашим мальчикам – одна судьба, хоть солдатам, хоть офицерам, хоть генералам: на войне пуля – дура, летит, куда нечистая велит. Помилосердствуйте к детям своим! – сказала напоследок Уля, тихая женщина, жена стеклодува Юрия Мотылькова.

– Во, святая парочка. Уж у них любовь, как в книжках пишут: ни кипятком, ни студенкой ледяной не разольешь. Оба грамотные. И книг у них полная горница.

– А только не долго проживет Юра, кашляет. Сжег и он железной трубкой свои легкие. Жалко Улю, грамотейку.

– Вот вы про любовь вспомнили, – таинственно заговорила Горохова, – а про нашего соседа и Анюту завидки берут. Выдалась ночка душная, перед грозой, должно быть, старый мой затуркал: то ему подай, то отнеси – надоел! Подалась в садок наш, вдыхаю яблоневым цветом. Глянула к Шунейкам, а они сидят на скамье и Гилярович ее косу расплетает да расчесывает прядку большим гребнем, расчешет да к губам поднесет – цалует, значится. А какие сладостные слова говорит: «Ты моя радость, ты мое счастье, ты моя единая звездочка небесная». Подхватит на руки и скроется со своей ношей в беседке, увитой хмелем. Луна во всю светит, сад белый от цвета. И тишина. А я стою под молодой яблонькой, и слезы из глаз ручьем. Обидно и завидно. Мой-то, навозный жук, хоть бы раз назвал меня звездочкой ясной да на руках унес меня в рожь с васильками, в травы некошеные. Принесет получку, пересчитает: «Вот тебе денежка, жена. Да аккуратней – не краля!» А ночью в постели полезет, из рота дух, как из отхожего места, шварк – шварк, свалился на бок и захрапел. Вот и вся любовь. А ведь шестнадцати не было, когда посватался. Горохова подхватила коромыслом ведра с водой и пошла прочь от «пятачка». Женщины смотрели ей вслед и молчали, каждая думала о своей судьбе, о своей любви – была она или ее вовсе не было.