Читать книгу Containerprinz - Dia Klee - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

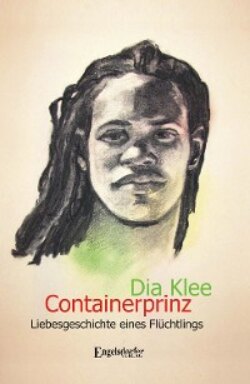

Dylan

ОглавлениеOft werde ich gefragt, was die Initialen meines Namens bedeuten: D. M. D. Das M steht für Matope. Matope war der Sohn des Mutapa Mutota, eines Kaisers des sagenhaften Reiches Munuhumutapa, das vor langer langer Zeit bestand, da, wo heute Zimbabwe liegt und auch ein Teil von Sambia. Matope wurde berühmter als sein Vater, weil er schon im 14. Jahrhundert mit seinen Kriegern den Handel beschützt hat. Es gab schon damals Kupfer, Gold und Elfenbein, auch Diamanten, womit gehandelt wurde. Ja, und auch Sklaven! Und Matope, der mit seinen Kriegern viel Land eroberte, wusste, dass man die Händler schützen musste, weil sie einem Land zum Wohlstand verhelfen. Er hat 30 Jahre lang geherrscht und auch die Religion und die heiligen Stätten aufgebaut. Mum liebte diese Geschichten von Matope, und deshalb hat sie mich so genannt. Ich war ja ihr ältester Sohn und sie hatte große Hoffnungen in mich gesetzt, als ich zur Welt kam. Aber leider habe ich diese Hoffnungen nicht erfüllen können, denn die Wirklichkeit sah ganz anders aus, und in meinem Leben gab es nichts von einem Prinzen.

Ich, als ältester Sohn, musste mit 15 von der Schule abgehen, um Geld zu verdienen, denn meine Mutter schaffte es nicht mehr allein. Irgendwann fing Mutter an, in unserem Haus Getränke zu verkaufen. Sie schloss den Wohnwagen, weil sie lieber zuhause bleiben wollte, wegen ihrer Kinder.

Also verkaufte sie die Getränke, Cola, Schnaps und Bier, in unserem Haus. Die Leute kamen hin und saßen im Wohnzimmer und tranken und redeten laut und guckten Fernsehen. Wenn sie dann betrunken waren, machten sie oft ein Mordsgetöse. Sie machten meiner Mutter das Leben schwer, aber sie konnte nichts daran ändern, denn sie wusste nicht, wie sie uns sonst hätte ernähren können.

Manchmal schlief ich deshalb erst nach Mitternacht ein, obwohl ich am andern Morgen zu Schule musste. Aber ich tat mein Bestes, damit ich trotzdem gut in der Schule war. Die Zeit verging, und ich merkte irgendwann, dass es Mutter immer schlechter ging. Sie hatte ein lahmes Bein, und es tat mir weh, sie so hart arbeiten zu sehen. Manchmal – vor allem an den Wochenenden – blieben die Leute bis 3 Uhr morgens und tranken, und sie blieb die ganze Zeit auf und gönnte sich keine Ruhe, bis alle gegangen waren. Auch dann war sie noch nicht fertig, sie nahm einen Eimer Wasser und machte noch das ganze Haus sauber. Erst danach ging sie zu Bett, es war späte Nacht, und sie war todmüde. Und doch stand sie am frühen Morgen wieder auf, wenn wir zur Schule mussten, und machte für alle ihre Kinder Frühstück. Sie klagte nie darüber, dass ihr Leben so schwer war, nie hörte ich von ihr auch nur ein Wort darüber. Sie weinte auch nie, jedenfalls sah ich sie niemals weinen. Vielleicht weinte sie, wenn sie allein war, aber niemals vor uns.

Ich bin sehr stolz auf meine Mutter, und ich wünschte, ich wäre so stark wie sie. Was hat sie alles durchgemacht! Oft hatten wir nicht genug zu essen im Haus. Aber sie verlor nie ihr Vertrauen auf Gott. Und immer kam etwas von irgendwoher, und sie fand wieder etwas, um uns zu ernähren.

Und so erzog sie uns: Wir sollten uns vorsehen vor manchen Menschen, lehrte sie uns, einige seien schlecht und grausam, und wenn wir uns mit ihnen abgäben, kämen wir ins Gefängnis. Sie bat uns, niemals zu lügen oder zu stehlen. So vieles habe ich von meiner Mutter gelernt, was ein Teil von mir geworden ist. Sonst hätte ich dieses schwere Leben nicht ausgehalten.

Ich, als ältester Sohn, fing also mit 15 an, um Geld zu verdienen. Ich musste Mutter unterstützen dabei, die Familie zu ernähren; das wird bei uns vom ältesten Sohn erwartet. Ich war jetzt der Mann im Haus und ich musste meiner Familie zeigen, dass ich Vater gut vertreten konnte. Bei uns in Afrika ist das so. Dass ich keinen Schulabschluss machte, hatte aber noch andere Gründe. Ich lernte den Beruf meines Vaters, den des Schweißers. Drei Jahre lang lernte ich, im ehemaligen Betrieb meines Vaters. Es war schwer, den Boss immer zufrieden zu stellen, denn er war sehr streng. Man durfte keine Minute zu spät kommen, ob es nun regnete (und bei uns schüttet es dann wie aus Kübeln), oder ob man krank war, alles egal! Naja, ich tat, was ich konnte, denn wir brauchten ja das Geld.

Ich lernte den Beruf gründlich. Es war aber auch interessant in der Fabrik, weil ich sehr vieles sah und hörte, was mir später helfen sollte, auf eigenen Füßen zu stehen. Aber sogar das verdanke ich meiner Mutter, weil sie mich zwang, ein ordentliches Handwerk zu lernen. Ohne sie hätte ich es vielleicht nicht gemacht.

Leider habe ich mich von den Leuten, die zu meiner Mutter zum Trinken kamen, hineinziehen lassen. Das war, als ich ungefähr fünfzehn, sechzehn war und die Schweißer-Lehre machte, und ich saß abends im Wohnzimmer beim Fernsehen und sollte Getränke verkaufen. Da sagte einer von ihnen, hey, Junge, trinkst du nichts? Komm her, ich spendier Dir’n Bier!

Sie hatten das schon früher versucht, aber Mutter saß immer dabei, und dann hatte sie gesagt, lasst den Jungen in Ruhe! Dieses Mal war sie nicht da, und ich war schon groß, und war stolz, dass ich wie ein Mann behandelt wurde, und ich nahm das Bier an und trank es. Es stieg mir sofort in den Kopf und machte mir ein angenehmes Gefühl. Der Mann gab mir noch eins und noch eins, und ich wurde lustig, und die Männer fanden das lustig und prosteten mir zu. Ich gehörte zu ihnen. Später musste ich mich übergeben, das war nicht mehr lustig. Aber ab da saß ich jeden Abend dabei und trank mit, und meine Mutter konnte nichts mehr machen, sonst wären die Männer beleidigt gewesen. Wer in Afrika einen Drink ablehnt, beleidigt den Spender. Und Mum verdiente ja für uns das Geld mit ihnen. Sie sagten, Queen (so reden sie bei uns die Frauen an), du verkaufst uns Drinks und willst nicht, dass dein Sohn mit uns trinkt? Ist er was Besseres, ha? Er ist ein Mann, und ein Mann muss trinken. Also lass ihn mit uns trinken, du siehst doch, dass er es mag.

Ich gewöhnte mich bald an den Alkohol, und es war auch unmöglich, sich davon fern zu halten. Und er machte auch so ein gutes Gefühl, weil ich sonst immer den Schmerz in mir hatte, der damals anfing, als Vater starb. Wenn ich getrunken hatte, spürte ich ihn nicht mehr. Dann war alles egal. Aber wenn ich dann wieder nüchtern war, kam er immer zurück.

Wenn ich abends in meinem Zimmer bleiben wollte, um für meine Abschlussprüfung zu lernen, fragten sie nach mir und machten so lange, bis ich mich zu ihnen setzte. Ich wusste wohl, dass ich lernen musste, aber es war auch toll, zu den Männern zu gehören, von ihnen als einer der ihren behandelt zu werden. Weil das aber so über längere Zeit ging, lernte ich nicht genug, und als die Prüfung kam, fiel ich durch. Es war einfach zuviel für mich, diese ganze Theorie zu lernen, ich war nur ein guter Handwerker. Ich war entmutigt und versuchte es nicht noch einmal. Nun hatte ich keinen Schulabschluss und auch keinen Lehrabschluss.

Danach war es schwierig, einen Job zu finden, obwohl ich ausgebildeter Schweißer war, nur eben ohne Abschluss. Mein Chef war weggegangen, und ein neuer war gekommen, der weder mich noch meinen Vater kannte. Er stellte jetzt die Leute ein, die er gut kannte, dazu gehörte ich nicht.

Ich suchte nun eine Stelle in meinem Beruf, manchmal musste ich fast zwanzig Kilometer zu Fuß gehen, um von unserem Wohnort zum nächsten Industriegebiet zu kommen, wo ich mich in einer Fabrik bewerben wollte. Ich ging immer früh morgens los und kam gegen Mittag an. Manchmal hatten sie dann gerade Mittagspause. Dann muss ich warten, bis sie die Mittagspause beendet haben. Ich rede mit dem Boss, und er fragt, ob ich schweißen kann, und ich sage, ja, kann ich. Die letzte Frage ist immer die nach dem Abschluss, und das war mein größtes Hindernis, weil ich keinen hatte. Meistens sagte der Boss, ich suche jemand mit einem ordentlichen Abschluss, einem Zeugnis, und dann hatte ich den Job schon verloren.

Ich ging dann zurück zu meiner Mutter und hatte wieder nichts gefunden, und sie war sehr enttäuscht. Für mich war das viel schlimmer als meine eigene Enttäuschung. Aber sie gab nie die Hoffnung auf, sagte jedes Mal, gib nicht auf, du wirst was finden! Nach oben schauen, nicht nach unten, auch wenn es schwer ist!

Und das tat ich. Ich suchte weiter, hier, da und dort, mittlerweile hätte ich fast jeden Job angenommen, aber nichts klappte. Es ist schwer in Afrika, denn es gibt nicht genug Industrie bei uns, nicht genug Jobs.

Inzwischen half ich meiner Mutter zu Hause bei der Gartenarbeit, beim Einkaufen und beim Getränkeverkauf.

Weil ich ja aber irgend etwas tun musste, um Geld zu verdienen, fing ich einen Handel an: Ich verkaufte Second- Hand-Kleider. Die kaufte ich in der Nachbarschaft auf für wenig Geld und schmuggelte sie dann ins Ausland.

Immer, wenn ich eine genügende Menge beisammen hatte, verpackte ich sie in Säcke und suchte einen Lkw, der nach Malawi fuhr. Malawi ist sehr arm, noch ärmer als Sambia. Sie sind reich, was Landwirtschaft angeht, oder auch die Landschaft, die wunderschön ist, aber sie haben einen ganz niedrigen Lebensstandard. Es gibt kaum Industrie, und keine Kleiderherstellung.

Ich suche also einen Lastwagenfahrer, der nach Malawi fährt – die Orte, wo die Leute stehen und warten, kenne ich – und wenn wir handelseinig geworden sind, nehme ich meine Kleidersäcke und verstecke sie unter seiner Ladung. Er hat vielleicht Mais geladen, oder Holzkohle, oder Zementsäcke, und will das über die Grenze bringen. Da fährt er dann los, kontrolliert wird nicht, weil die Grenzer zu faul sind (denn sie sind völlig unterbezahlt). Ich komme mit dem Bus nach, treffe meinen Lkw hinter der Grenze und nehme meine Sachen im Empfang. Dort verkaufe ich alles an Ort und Stelle, die Leute kommen sofort gelaufen, wenn einer Kleider verkauft, und zahlen einen guten Preis. Dann zahle ich den Fahrer aus, und von dem restlichen Geld kaufe ich Sachen, die wir drüben in Sambia brauchen, die bei uns teurer sind: Zum Beispiel Büroartikel, Bleistifte, Papier usw. Damals verkaufte sich das bei uns sehr gut. Ich schmuggelte sie ein, verkaufte sie mit Gewinn auf dem Markt, und konnte so einigermaßen leben.

In der Zeit hatte ich auch eine Freundin, die in unserer Nachbarschaft wohnte, Aisha. Wir trafen uns oft und gingen miteinander aus, aber sie war Moslem, ich war Christ, und wir hatten viele Schwierigkeiten. Zwar waren wir sehr verliebt ineinander – ich war verliebt, und ich weiß, dass sie es auch war, denn sie sagte es mir oft, und sie wollte mich heiraten. Aber es gab so viele Konflikte mit ihrer Familie! Jedes Mal, wenn ich einem ihrer Brüder begegnete, gab es Schlägerei. Wenn ich ihn von weitem sah, und er sah mich, wusste ich, es war wieder soweit! Ich legte meine Mütze ab, und er zog seine Jacke aus – ganz automatisch ging das schon – und dann ging es los. Ich war auch nicht jemand, der immer nur einsteckte, ich hab mir noch nie was gefallen lassen. Aber allmählich wurde es mir zuviel und nervte mich. Ihre Mutter hasste mich auch. Wir waren wie Hund und Katze, sie konnte mich nicht ausstehen. Warum? Ich hatte ihr nichts getan. Vielleicht, weil ich kein Moslem war?

Nein, ich weiß warum: Weil ich arm war! Immer sagte sie ihrer Tochter, sie sollte sich nach einem besseren Mann umsehen. Alle ihre Schwestern hätten erfolgreiche Männer. In Afrika kommt alles darauf an, ob ein Mann reich ist.

Aber Aisha liebte mich trotzdem. So trafen wir uns heimlich, taten alles heimlich, um nicht so viele Probleme zu haben. Bis sie schwanger wurde.

Lange Zeit wusste sie nicht, dass sie schwanger war. Nach etwa einem Monat merkte sie es und sagte es mir. Sie sagte: „Was soll ich jetzt machen? Soll ich es abtreiben lassen?“

Ich antwortete: „Abtreiben? Mein Kind? Nur über meine Leiche!“ Und ich bat sie, was auch käme, dieses Kind nicht zu töten. Ich wollte die Verantwortung für das Kind übernehmen. Sie versprach mir, es nicht zu töten. Wir blieben zusammen, gegen den Willen ihrer Familie, und das Kind wurde geboren.

Es war ein Junge, und wir nannten ihn Omar. Aber leider wollten beide Mütter, ihre und meine, nichts von diesem Kind wissen. Sie taten so, als ginge es sie überhaupt nichts an.

Ich war sehr verletzt, vor allem von der Haltung meiner Mutter. Sie sagte, Dylan, bist du sicher, dass es dein Kind ist?

Ja, ich war ganz sicher. Und ich war so aufgeregt! Ich hatte einen Sohn! Es war ein tolles Gefühl, ich war so stolz und glücklich!

Und ihre Mutter? Sie wollte Aisha umbringen, schon wegen der Schwangerschaft, und nun wollte sie nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie schmiss sie aus ihrem Haus raus! Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn wir geheiratet hätten. Aber ich war kein Moslem, und sie hätten ihr auch nicht erlaubt, mich zu heiraten. In Afrika ist es für eine Frau sehr schwer, jemand gegen den Willen ihrer Familie zu heiraten. Und ich wollte auch nicht unbedingt heiraten.

Wir wohnten dann mit dem Baby bei meiner Schwester Molly, in einem Zimmer zu dritt. Ich fand immer nur mal einen kleinen Tagesjob hier und da, auf einem Markt, und wir konnten gerade so überleben. Aber wir waren von meiner Schwester abhängig. Die hatte einen sehr guten Job als Sekretärin, und sie half mir gern. Aber auf die Dauer war dieses Leben doch sehr hart.

Ich lebte wie ein Hund, denn es ist für einen Mann eine Schande, von einer Frau abhängig zu sein, auch wenn es seine Schwester oder Mutter ist. Trotzdem schafften wir es, zusammen zu leben, bis unser Sohn ungefähr eineinhalb Jahre alt war. Aber eines Tages sagte ich zu seiner Mutter: „Ich kann so nicht mehr leben, ich muss hier weg und woanders Arbeit finden. Ich kann den ständigen Ärger mit deiner Familie nicht mehr aushalten, diese ganzen Probleme, keine Arbeit. Bitte versteh mich, ich muss gehen! Du kannst mit dem Kleinen bei meiner Schwester bleiben, sie wird dir helfen, das hat sie mir versprochen.“

So fing ich an, etwas Geld zu sparen, obwohl das kaum möglich war, und nach ein paar Monaten hatte ich genug für ein Flugticket nach Europa zusammen. Nur mein Pass musste noch verlängert werden, und ein Visum hatte ich auch nicht. Ich hoffte, dass Dickson mir dabei helfen konnte. Zu der Zeit war er ja schon in Deutschland, und er schrieb, dass es ihm gut ging und dass ich auch kommen sollte. Ja, der konnte seine Musik überall machen.

Aber das mit dem Visum zog sich länger hin als ich angenommen hatte, und ich beschloss, all meinen Mut zusammen zu nehmen und mir das Ticket zu kaufen und erst wieder nachzudenken, wenn ich in der Luft wäre.

Zu der Zeit wusste ich überhaupt nichts von Europa, außer – wie sie bei uns glauben – dass dort die Geldscheine an Bäumen wachsen.

Und dann musste meine Abreise sogar schneller gehen, als ich dachte, noch bevor ich mit den Vorbereitungen fertig war, und es war gut, dass ich schon beschlossen hatte, zu gehen.

Aber bevor das geschah, muss ich noch von meiner politischen Arbeit erzählen. Gern tue ich das nicht, denn es war Underground-Arbeit. Ich arbeitete als Spion. Wenn ich heute daran denke, weiß ich, dass das auch so eine meiner Dummheiten war. Damals war es für mich einfach eine Möglichkeit, noch etwas Geld zu verdienen.

In meinem Land gibt es sehr viele Parteien, ich glaube, ungefähr zwanzig – ähnlich wie in Deutschland. Meine Partei hieß UNIP, und sie hatte für die Unabhängigkeit Sambias von den Briten gekämpft, was sie ja auch erreichte.

Ich war in diese Partei hineingeboren worden, weil schon meine Eltern Mitglieder waren. Meine Mutter war sogar Kassenwart.

Es gab noch eine andere große Partei, die auch an die Macht wollte, MMD genannt, Movement for Multiparty Democracy. Das ist die Gewerkschaftspartei. Sie machten UNIP schlecht, wo sie konnten. UNIP steht für United National Independence Party. Tatsächlich war das Land seit der Unabhängigkeit wirtschaftlich in katastrophalem Zustand. Aber UNIP hatte, abgesehen von der Unabhängigkeit, ein paar gute Sachen erreicht. Jeder Sambianer hat heute ein Recht auf freie Grundschulbildung. Auch die medizinische Versorgung war zu der Zeit kostenlos. Das gab es sonst nirgends in Afrika.

Aber MMD wollte, wenn sie an die Macht kämen, das ganze System ändern, so dass die Reichen den Gesundheitsdienst und die Schulbildung bezahlen müssten.

Während ich dies schreibe, ist MMD schon lange an der Macht. Wie gesagt, ich arbeitete damals für UNIP, das heißt, ich horchte geschickt Leute aus, die MMD-Mitglieder waren, und dann gab ich diese Informationen an meine Partei weiter. Aber bald sickerte das durch. Ich war nämlich dem MMD beigetreten, zum Schein, damit ich zu den Parteiversammlungen gehen konnte. So hörte ich, was sie vorhatten, was für Kampagnen und wo, und ich informierte unsere Parteileitung davon. Und eines Tages wurde das eben bekannt.

Der jüngere Bruder meiner Freundin war auch MMD-Mitglied, und eines Tages traf ich ihn auf einer Partei-Ortsversammlung, obwohl er einer anderen Ortsgruppe angehörte. Er fragte mich gleich, was ich da machte, ich sei doch UNIP-Mitglied. Wahrscheinlich stellte er Nachforschungen an und erfuhr irgendwie, dass ich ein Agent war. Ich konnte darauf warten.

Damit wurde es für mich gefährlich. Eines Abends spät, als ich zu Hause war, kamen Leute zu unserem Haus – dem Haus meiner Schwester – MMD-Leute. Und sie klopften sehr laut an die Tür und riefen, sie wollten mich sehen. Meine Schwester fragte hinter der Tür, was sie von mir wollten. Aber sie sagten, das wollten sie mir selber sagen. Molly sagte ihnen, ich sei nicht da. In diesem Augenblick versteckte ich mich unter dem Bett, das war das einzige, was mir einfiel.

Sie kamen rein, um nachzusehen. Das einzige, was sie sahen, war meine Freundin mit dem Kind, und da gingen sie wieder raus. Sie hatten Stöcke dabei gehabt, und einer hatte eine Machete. Ab da wusste ich, dass mein Leben in Gefahr war. Also nahm ich mein weniges Geld, das ich mir mühsam erspart hatte, und nahm Abschied von meiner Familie.

Ich sagte auch meiner Mutter, ich muss gehen, weil, wenn ich dableibe, werden sie mich umbringen. Und meine Mutter sagte: „Ja, wenn du denkst, dass es besser für dich ist, fort zu gehen, dann geh! Aber bleib in Verbindung mit uns. Lass mich wissen, wo du hingehst!“

Ich sagte ihr, ich würde zu Dick nach Germany gehen. Da war sie beruhigt. Aber in Wahrheit wollte ich nach Holland.

Am selben Abend packte ich eine kleine Reisetasche, nahm alles Geld, was ich hatte, und fuhr über die Grenze, nach Malawi, denn das war das Nachbarland, was ich am besten kannte. Außerdem hat es eine Grenze mit Mosambik, und Mosambik hat eine Küste, hat Häfen, von dort aus fahren Schiffe überallhin.

Ich kam also in den Hafen, fragte mich durch, redete mit den Hafenarbeitern, und kam an ein Schiff, wo sie dabei waren, Tabak zu verladen. Dieses Schiff sollte nach Holland fahren, sagten sie. Niemand sagte mir, dass es vorher in Deutschland anlegen würde. Ich fragte einen Matrosen, ob er mich auf dem Schiff verstecken könnte. Er fragte zurück, wieviel Geld ich hätte? Es würde tausend Dollar kosten!

Ich sagte ihm, so viel habe ich nicht. Ich habe noch nicht mal 600, nur etwa fünfhundertsoundsoviel. Das ist alles, was ich habe.

Er meinte, okay, wenn das so ist, musst du ganz unten mitfahren, im Maschinendeck.

Ich hatte keine Wahl, ich musste das annehmen. Es war das Einzige, was ich tun konnte, denn ich hatte auch kein Visum, und meinen Pass hatte ich gar nicht erst mitgenommen. Wenn jemand mich fragen würde, hätte ich ihn verloren. Ich war jetzt ein Flüchtling, ein Namenloser; sollte ich auf der Reise sterben, würden es meine Leute nie erfahren. Aber daran wollte ich jetzt nicht denken.