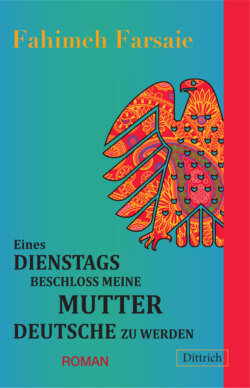

Читать книгу Eines Dienstags beschloss meine Mutter Deutsche zu werden - Fahimeh Farsaie - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1.

Оглавление»Ich will Deutsche werden.«

Mit diesem Satz versetzte meine Mutter unsere Kleinfamilie in einen schweren, bis heute anhaltenden Aufruhr. Abbas Agha*, mein Vater, war der Erste, der die Auflehnungsflagge hisste. Denn er ist ein schrecklich stolzer Perser. Er war es immer, überall und in jeder Hinsicht. Daher ahmt er bei jeder Gelegenheit unseren aus dem Volk stammenden Nationalhelden Dash Akoll* nach. Selbst wenn er in der Morgendämmerung in seinem Restaurant hinter der Kasse sitzt und auf das trübe Tageslicht starrt, das aus dem Kölner Himmel tropft, schwelgt er in seinem persischen Stolz. Er schwebt auf einem persischen Teppich, gewoben aus Ehre und Stolz, wenn er die fette Luft seiner Kebab-Bude einatmet und, um Zeit totzuschlagen, die Kassenschublade auf- und zumacht. Ohne sein persisches Nationalgefühl verlöre Abbas Agha das Gleichgewicht wie eine Katze ohne Schnurrbart.

Beim Abendessen hielt meine Mutter tapfer dem bösen Blick Abbas Aghas stand, und nachdem sie die unentbehrlichen Vorteile ihres Deutschwerdens einzeln aufgezählt hatte, fügte sie hinzu: »Es ist mir eigentlich egal, welche Nationalität ich habe; die persische, deutsche …«

»Siiiiiiiimaaaaaa!«

Mein Vater brüllte warnend ihren Namen. Seine Stimme schwoll mit jeder Silbe. Er versuchte wie Dash Akoll zu klingen, der in unserer Erinnerung wie der persische Schauspieler Behrooz Woussoghi aussah.

Sima ließ sich nicht einschüchtern, zwinkernd sagte sie: »Was ist? Ist doch wahr. Wo meine Kinder leben, bin auch ich zu Hause. Da bin ich glücklich! Ob es in Iran ist oder auf dem Planeten Mars, ist in meinem Alter völlig egal!«

So alt ist meine Mutter gar nicht. Sie ist sogar ein paar Jahre jünger als mein Vater, der immer noch glaubt, gleichaltrig mit dem jungen Omar Sharif zu sein. Als der die Rolle des Häuptlingssohns eines einflussreichen Stammes im Film »Lawrence von Arabien« spielte, selbstverständlich. Ab und zu ahmt er Omar Sharif sogar nach, wenn er uns seine Macht demonstrieren will.

Wir lernten ziemlich früh, den Bezug auf das »Alter« nicht besonders ernst zu nehmen. »Nein, sehr spät«, interveniert mein Bruder Reza, immer wenn ich das laut auszusprechen wage. Vielleicht hat er Recht. Ich begriff es erst vor kurzem, mit zwanzig, und er schon mit fünfzehn. Seitdem will er nicht mehr Reza, sondern Ryan genannt werden.

Früher versuchte Sima Khanoom* unermüdlich, unser Leben in allen Einzelheiten nach den »Geboten des Alters« zu gestalten. Sie pflegte immer zu sagen: »Jedes Alter setzt ein bestimmtes Verhalten voraus.« Sie war der Ansicht, dass man die Verhaltensweise, die für ein gewisses Alter bestimmt sei, nicht zu einem ungeeigneten Zeitpunkt an den Tag legen dürfe. Das sei fatal. Man würde ja Tag und Nacht auch nicht gegeneinander austauschen.

Nach dieser unumstrittenen Logik durfte ich mit sechzehn meine dichten Augenbrauen nicht zupfen. Ich musste mit jenen schwarzen Balken, die wie Haare an Ziegenbeinen aussahen, bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr herumlaufen. Reza, oh sorry, Ryan wagte bis vor kurzem nicht, Ohrringe zu tragen. Und nun? Nun hängen überall allerlei goldene und silberne Ringe von seinen Ohrläppchen, an der Nase, am Hals!

Abbas Agha* sieht in Ryan das »Licht seiner Augen«. Er soll als ältester und einziger männlicher Erbe »den Hort seiner kleinen, heiligen Familie« wie einen Backofen stets warm halten. Ryan ist gleichzeitig sein Leben, seine Seele, sein »Djahn«*. Als ob Djahn ein Bestandteil von Ryans Name wäre, benutzt Abbas Agha diesen Zusatz ausnahmslos, selbst im Streit. Es wäre ein Affront, wenn Ryan Djahn einmal nicht mit dem ehrfürchtigen Namen des Augenlichts von Abbas Agha angesprochen würde. Ryan war bis zu seiner Pubertät von diesem Ausdruck der väterlichen Zuneigung völlig entzückt. Doch nun, wo er sich auf dem Weg ins Erwachsenendasein befand und dabei war, alles, unter anderem seine Unschuld und seine mädchenhafte Stimme, zu verlieren, war er nicht mehr begeistert, besonders wenn Abbas Agha die Formel »Djahn, Djahn« wie der gütige Dash Akoll chauvimäßig betonte. Ryan Djahns Verdrossenheit ließ sich an den Nuancen seiner Stimme erkennen, die ab und zu zwischen hell und dunkel wechselte, selbst in einem einzigen kurzen Satz. Ehrlich gesagt amüsierte ich mich köstlich über diesen Klangsalat.

Jedenfalls, als wir lernten, keinen allzu großen Wert mehr auf das Alter und seine Ansprüche zu legen, stellten wir zu unserem Erstaunen fest, dass die von unserer Mutter erklärten Verbotsbereiche langsam schrumpften. Selbstverständlich unterließ Sima Khanoom ihre altersbezogenen Argumentationen nicht. Sie versuchte nur ihre Ausdrucksformen entsprechend den pädagogischen Methoden, die sie sich als versierte Lehrerin über Jahre in Iran angeeignet hatte, auszubauen. Nachdem sich Ryan zum ersten Mal an der linken Augenbraue gepierct hatte, begann Sima Khanoom mit unsichtbaren Geistern zu reden. Sie tauchten stets wie auf Befehl auf und hörten ihre Beleidigungen und Erniedrigungen widerstandslos an. Als Sima Khanoom in Ryans Unterlippe einen zweiten Ring entdeckte, beschimpfte sie die fiktiven Gespenster unverhohlen, dass sie keinen Funken Menschenwürde besäßen, dass sie den Segen, als freie Wesen leben zu dürfen, nicht zu schätzen wüssten und freiwillig als niederträchtige Sklaven aufträten.

Ryan, der sich angesprochen und sichtlich beleidigt fühlte, fragte: »Tschuldigen Sie, Mutter. Sprechen Sie so mich an?«

Aufgebracht schob meine Mutter den Kebab mit gebratenen Tomaten, der aus Abbas Aghas Restaurant geliefert worden war, in die Mikrowelle und antwortete scheinheilig: »Nein, Liebes. Ich meine die Leute, die sich so benehmen.«

Selbstverständlich sprach meine Mutter uns niemals direkt an, wenn wir ihr Missfallen erregten, zielte aber mit ihrer neuen Methode darauf ab, Schuldgefühle in uns hervorzurufen. Oft gelang es ihr. In mir lösten ihre Vorhaltungen stechende Schmerzen aus, als seien Holzsplitter in mein Fleisch eingedrungen.