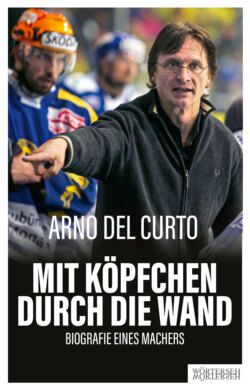

Читать книгу Mit Köpfchen durch die Wand - Franziska K. Müller - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Eis, Schnee und die Achtundsechziger

ОглавлениеDer Eissport war allgegenwärtig: Auf dem zugefrorenen See fanden Polo- und Kricketturniere statt. Mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu hundertvierzig Stundenkilometern donnerten die Bobfahrer im Eiskanal, dem heutigen »Olympia Bob Run«, dem Ziel entgegen. Eis und Schnee bestimmten unser Kinderleben. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal in Schlittschuhe schlüpfte, die Schnürsenkel um die Haken wickelte. Das Natureis auf dem St. Moritzersee, holprig und verschneit, wurde sofort zu meinem Element. Am Ufer durchscheinend und wie unter Glas waren Gräser und Schilf eingefroren, und der Blick auf den schwarzen Grund des Sees schien ebenso grenzenlos zu sein wie die Weite der Fläche, die ohne Markierungen und Begrenzungen auskam. Wir bastelten Gleitschirme, die uns durch die Nebelschwaden über den ganzen See zogen. Magisch und wunderbar. Ich fühlte Freiheit, wenn ich über das Eis schoss, vor mir die Kulisse aus imposanten Bergketten, im Rücken ein Dorf, das ich als stinknormal empfand. Nur im Dezember veränderte sich das Strassenbild. Plötzlich sah man Pelzmäntel und glänzende Karossen, und wir Kinder wurden angehalten, uns anständig zu benehmen.

Die Dorfbevölkerung profitierte in manchen Bereichen von der Ausgabefreudigkeit der gut Betuchten. Und obwohl auch unsere Familie weiterhin bescheiden lebte, lagen an Weihnachten manchmal neue Skier oder Skischuhe unter dem Baum. Mein Vater wollte aus mir einen Olympiasieger machen: im Langlauf. Dieser Sport sagte mir nicht zu. Ich war durchschnittlich begabt, und der Spass war unterdurchschnittlich. Ein Puck, ein Ball, ein Team waren alles, was ich wollte. Den Hockeyturnieren auf der Strasse, an denen die Dorfjugend teilnahm, folgten Spiele auf dem spiegelglatten Eis eines kleinen Stadions.

Ich trat heimlich dem EHC St. Moritz bei. Manche Spieler waren bereits über dreissig Jahre alt, gestandene Männer aus dem Dorf, und was ich später in meinen Mannschaften rigoros untersagte – unsinnige Initiationsrituale –, führte in diesem Verbund zu irrwitzigen Aktionen. Zuvor spielte ich bei den Junioren: Ein rich kid aus einem der umliegenden Nobelinternate gehörte ebenfalls zu unserer Mannschaft, und während St. Moritz damals der Modernität in vielen Belangen hinterherhinkte, wusste dieser Zögling, was in der grossen weiten Welt, sprich im Unterland, vor sich ging. Vielleicht ist es nicht gerade der beste Gradmesser, doch bis die ersten Röhrenjeans in den Ort gelangten, sollte es noch Jahre dauern. Nicht nur modische und musikalische Trends brachte uns der Goldjunge näher. Anderswo seien jetzt antiautoritäre Erziehungsmethoden angesagt, liess er uns wissen, und das Konzept beschrieb er in einem einzigen Satz: »Alles ist erlaubt!« Ich war begeistert.

Meine Kinder sollten Jahrzehnte später in den Genuss von weniger Regeln und mehr Autonomie kommen, und wenn sie zum Zvieri eine ganze Tafel Schokolade und keine Äpfel essen wollten, durften sie das selbst entscheiden. Arbeitete meine damalige Frau in ihrem Job als Flugbegleiterin, zog ich mit meiner kleinen Tochter im nahen Zürich – wir lebten in Küsnacht – um die Häuser, und wir stopften uns mit Fast Food voll. Stéphanie durfte alles machen, was Gott verboten hat. Zusammen mit mir. Einmal – ich wartete bereits einige Minuten – schnappte mir eine goldbehangene Dame im Pelzmantel mit ihrem Cadillac am Zürcher Münsterhof den Parkplatz weg. Meine Proteste verhallten ungehört. Daraufhin kaufte ich eine Tube Mayonnaise und eine Flasche Ketchup, und meine vierjährige Tochter und ich verteilten den Inhalt sorgfältig auf sämtliche Türgriffe der Nobelkarosse. Wir amüsierten uns königlich. Danach kehrten wir nach Hause zurück, schauten bis zum Morgengrauen Trickfilme und richteten in der Wohnung ein riesiges Chaos an. Kehrte Stéphanies Mutter zurück, war natürlich alles wieder tipptopp aufgeräumt.

Zweifelsohne hätte meine Philosophie der Kindererziehung ohne Jacquelines Eingreifen langfristig nicht nur positive Folgen gehabt, und doch blieb ich ein Verfechter der Rechte, der Freiheit und der Entwicklungsautonomie des Kindes. Eine Erziehung, die von den Zwängen und der Übermacht der Pädagogen möglichst befreit wird, unterstützt Menschen darin, ihre Persönlichkeit zu entfalten, damit sie als Erwachsene ohne innere Zwänge und selbstverantwortlich funktionieren können.