Читать книгу Tod im Salz - G. T. Selzer - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4

ОглавлениеÜber einen schier endlosen, meisterlich geschnittenen und unverschämt grünen Rasen schlenderte Detective Sergeant James Scott gemessenen Schrittes Lestercombe Manor entgegen, einem Herrenhaus im Tudorstil, vor dessen Eingangshalle der Detective Chief Inspector gerade mit dem Butler sprach.

In respektvollem Abstand blieb er stehen und räusperte sich leise.

„Sir, wir haben ein Problem.“

DCI Thomas Warren warf ihm einen kurzen Blick zu, nickte, verabschiedete sich formvollendet mit einem „Danke, Parsons“ von dem gebieterischen Hausangestellten und folgte gemächlich seinem DS den Weg über das gepflegte Grün zurück zu den Stallungen, wo im Mittelgang zwischen einer langen Reihe von Pferdeboxen auf der einen und etlichen Strohballen auf der anderen Seite ein übel zugerichteter menschlicher Körper in einer riesigen Blutlache lag.

Einen kurzen Moment blieben die beiden Detectives stehen und begutachteten das Problem. Man hörte leises Pferdeschnauben und sah dann einen ratlos dreinblickenden jungen Mann, dessen Kleidung und Redeweise ihn als Stallburschen auswiesen.

„So hab‘ ich ihn gefunden, Sir. Alles voller Blut. Weiß gar nich‘, was ich sagen soll, bin noch ganz durcheinander ...“

Ein Telefon dudelte.

Richard Immelshausen alias Boris Kemper brauchte eine Zehntelsekunde, um sich von der Welt des britischen Landhausmordes zu verabschieden, und eine weitere, um zu begreifen, dass nicht sein Handy, sondern der Festnetzanschluss geklingelt hatte. Er schaltete seufzend den Ton am Fernsehgerät aus, erhob sich und fischte auf seinem Schreibtisch nach dem Mobilteil.

„Ja?“, meldete er sich mürrisch.

„Hier ist Eva. Stör ich dich beim Arbeiten?“

Seine Agentin. „Was willst du?“

„Lieber Himmel, was haben wir wieder eine Laune heute!“

„Komm bitte zur Sache; es ist nach zehn!“

„Wusste gar nicht, dass das für dich eine Rolle spielt.“ Kleine beleidigte Pause. „Und was ich will, kannst du dir ja denken. Wie weit ist das Manuskript? Es fehlt das letzte Kapitel. Als ob du das nicht wüsstest. Und abgesehen davon, dass Schering allmählich unruhig wird ...“

„Und abgesehen davon, dass das nichts Neues ist ...“, äffte er ihren nörgelnden Ton nach.

„... sehr unruhig“, kam es unbeirrt aus dem Hörer. „Abgesehen davon würde es mich selber mal interessieren, wer nun dein Mörder ist. Ich bin ja normalerweise ganz pfiffig darin, wie du weißt, aber dieses Mal kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie du die losen Fäden jetzt noch auf den letzten Seiten ...“

„Was hat er gesagt?“

„Wer?“

„Der Nikolaus. – Schering natürlich – von wem reden wir denn gerade?“

„Weißt du, ...“ Ein tiefer Seufzer kam durch die Leitung, den Richard nutzte, sich mit den – immer noch lautlosen – Vorgängen im idyllischen Highsummer Meadows zu beschäftigen.

Dem Detective Sergeant hatte sich inzwischen ein weiteres Problem in Form einer völlig verkohlten Leiche aufgetan, gefunden in einem Morgan Roadster, der inmitten der lieblichen Hügel von Kent ebenfalls fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war.

Muss die Pflegemutter des Stallburschen sein, dachte Richard Immelshausen mit einem prüfenden Blick auf den Bildschirm. Der ist nämlich in Wahrheit der uneheliche Sohn der Schwester des feinen Pinkels aus dem Herrenhaus. Jahrelang hat der Onkel bezahlt, damit die Pflegeeltern den Mund halten. Doch die wollen immer mehr, erpressen ihn, und er bringt sie um, alle beide. Oder aber, dachte Richard weiter, der Stallbursche hat seine Pflegeeltern aus dem Weg geräumt, weil er natürlich lieber im netten Herrenhaus statt in dem engen Cottage …

„Hast du was gesagt?“, tönte es aus dem Hörer.

„Nein, rede nur weiter.“

„Richard! Ich habe dich etwas gefragt! Du bist dran mit Reden!“

„Ha!“ Richard schnippte mit dem Finger, den Blick immer noch auf dem Fernseher. „Der Arzt war‘s! Natürlich! So passt alles zusammen.“

Im Hörer blieb es still, und Richard spann seinen Faden in Gedanken weiter, bis er Evas Stimme wieder hörte. Sie war leiser geworden, nachdenklicher, fast ängstlich.

„Richard, du willst nicht ernsthaft den Arzt zum Mörder machen, oder? Der kommt ganz am Anfang einmal kurz vor, spricht drei Sätze und verschwindet. Den kannst du im letzten Kapitel nicht wieder wie ein Kaninchen aus dem Hut ziehen!“

Widerwillig riss Richard sich vom Bildschirm los. „Was meinst du? Welcher Arzt …? Ach so, nein, ich dachte eben an etwas anderes. Also, was will Schering nun?“ Sicherheitshalber drehte er dem großen Bildschirm den Rücken zu. „Er bekommt das letzte Kapitel Ende der Woche. Bestimmt.“

„Du könntest ihn mal anrufen. Er ist dein Lektor, du bist der Star – rede doch einfach mal wieder mit ihm. Da freut er sich.“

„Ja, mach ich morgen.“

Sprach‘s – und hatte es schon wieder vergessen, als er das Gespräch wegdrückte und sich wieder dem Fernseher zuwandte. Das Angenehme an den Highsummer Meadows Murders war, dass man von den neunzig Minuten, zu denen die BBC-Produzenten sie aufgebläht hatten, gut und gerne fünf verpassen konnte, ohne den Faden zu verlieren.

Nachdem Richard befriedigt festgestellt hatte, dass tatsächlich der Dorfarzt all die schauerlichen Morde begangen hatte, und die Abspannmusik erklang, schaltete er das Gerät aus und wandte sich seinen eigenen fiktiven Verbrechen zu. Das Laptop stand einladend aufgeklappt auf dem Schreibtisch; Stöße von Ausdrucken lagen daneben auf dem Boden.

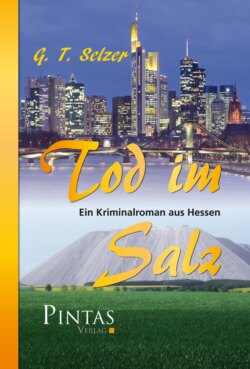

Nachdenklich betrachtete Richard das Durcheinander, ließ seinen Blick weiter durch das große Wohn-Arbeitszimmer wandern und ging schließlich zum Fenster, wo er sich wie immer durch den grandiosen Ausblick auf die erleuchtete Frankfurter Skyline ablenken ließ. Die City schien zum Greifen nah. Hier in Sachsenhausen am Schaumainkai, umgeben von der Hochkultur des Museumsufers, eine Wohnung mit diesem Panorama zu besitzen, war kaum mit Geld zu bezahlen.

Er wandte sich entschlossen um und ging zum Schreibtisch zurück. Das letzte Kapitel musste endlich geschrieben werden. Und Schering hatte völlig Recht, wenn er allmählich die Geduld verlor. Das Problem war nur – und Eva hatte es auf den Punkt gebracht –, dass Richard keine Ahnung hatte, wie er jetzt noch die Einzelteile des Puzzles, das bald als DER NEUE KEMPER in den Regalen der Buchhändler und auf sämtlichen Online-Portalen stehen sollte, – ein Thriller, der in gewohnter Weise die Bestsellerlisten anführen würde und auf den seine Leser bereits fieberhaft warteten, – wie er jetzt in nur einem Kapitel all diese Teile zu einem Ganzen fügen könnte. Irgendwo in seinem Manuskript hatte er sich verfahren, Dinge waren ausgeufert, Beschreibungen zu langatmig geraten, Personen und Schauplätze hatten sich verselbständigt und vermehrt. Er würde mindestens noch drei Kapitel brauchen, hundert Seiten mehr als geplant. Oder aber alles noch einmal durchgehen, Handlungsstränge zurechtstutzen, kürzen, die Logik überprüfen.

Nicht dass bei der Art von Romanen, mit denen Richard Immelshausen alias Boris Kemper erfolgreich war, die Logik eine übergeordnete Rolle gespielt hätte. Was die Leser, meist männliche, an seinen Büchern liebten, gehörte in die Kategorie sex and crime; britische Zurückhaltung wie in Highsummer Meadows war Boris Kempers Art nicht. Bei ihm ging es radikal zur Sache; Blut floss reichlich, es gab Vergewaltigung, schwere Körperverletzung, atemberaubende Verfolgungsfahrten, schicke Frauen, coole Kerle, heißen Sex und blutige Attentate. Das alles möglichst anschaulich und detailliert zu Papier zu bringen, damit verdiente Richard Immelshausen sein gutes – sehr gutes – Geld. Denn die Plots waren, wenn schon nicht übertrieben anspruchsvoll, doch schlüssig, die Figuren bestens skizziert, die Dialoge lebendig geschrieben. Und seitdem das Fernsehen zwei Kemper-Thriller verfilmt hatte – ein dritter wurde gerade in London und Schottland gedreht – konnte Richard rundum mit sich zufrieden sein.

Was er aber ganz und gar nicht war; das hatte Eva eben zu spüren bekommen. Er war müde, er hatte keine Lust mehr, er hatte die Nase voll.

Nun sei jedem Menschen – Künstlern allemal – eine solche Stimmung zugestanden; Tatsache jedoch war, dass dieser Zustand bei Richard Immelshausen nun schon geraume Zeit anhielt, und das konnte für sein Alias Boris Kemper entschieden ungünstig ausgehen. Nein, das neue Buch musste fertig werden,

Doch heute Abend nicht mehr. Richard warf einen letzten, resignierten Blick auf den Schreibtisch und sah auf die Uhr. Dann nahm er Schlüssel, Handy und Geldbörse und verließ seine Wohnung.

Langsam wanderte er durch den Duft des Aprilabends nach Sachsenhausen hinein. Noch vor der Gartenstraße sah er die beiden auf sich zukommen, mit denen er um diese Stunde und an dieser Stelle fest gerechnet hatte: ein kalbhohes, beige-graues Zottelvieh – das Ergebnis einer unachtsamen halben Stunde zwischen einer Deutschen Dogge und einem Irischen Wolfshund – und einen alten Mann in Jeans, Trenchcoat und schwarzem Filzhut, der, die Hände mit der losen Hundeleine auf dem Rücken verschränkt, gesenkten Hauptes hinter dem Monster hertrottete.

Richard blieb stehen und betrachtete das friedliche Bild. Lange Zeit blieb ihm dazu allerdings nicht, denn der Hund hatte ihn entdeckt, streckte seine hohen Beine in Galoppstellung und sprintete los. Es würde nur noch eine Frage von Sekundenbruchteilen …

Rasch, aber nicht hektisch – so wie Hunderte von Malen praktiziert – hob Richard die Hand.

„Sheriff, stopp! Und sitz!“, sagte er ruhig.

Er konnte förmlich die Bremsen quietschen hören, als der Koloss seine Vorderhufe in den Asphalt hieb, kurz abfederte und schließlich regungslos auf dem Trottoir sitzen blieb, seine Riesenschnauze erwartungsvoll Richard zugewandt.

„Irgendwann wirst du richtigen Ärger bekommen, Fritz“, grinste Richard dem alten Mann zu, der langsam näher kam. „Spätestens, wenn der erste Passant mit einem Herzinfarkt drüben in der Uniklinik liegt, nachdem er euch abends begegnet ist!“

„Hallo, mein Lieber! Schön dich, zu sehen. Wie geht’s?“

„Nix für ungut!“ Richard kramte unter Sheriffs wachsamen Blicken in der Hosentasche nach einem Hundekeks. „Aber es gilt Leinenpflicht in dieser Stadt.“

Der andere lachte laut auf. „Richard, glaubst du denn im Ernst, ich könnte diesen Apparat halten, wenn‘s drauf ankäme?“ Er warf seinem Baby einen liebevollen Blick zu. „Dafür habe ich ihn verbal fest im Griff, gell, mein Alter?“

„Aber nicht, wenn du geistig so weggetreten bist wie eben. Wo warst du denn wieder mit deinen Gedanken?“

Fritz winkte ab, holte die Leine hervor und legte sie dem Hund an. Zusammen machten sie kehrt und wandten sich wieder dem Mainufer zu. Eine Bande Jugendlicher in Kapuzenpullis kam laut grölend die Uferpromenade hoch gestolpert, lärmte ihnen entgegen, wurde leiser und schlich schließlich still an ihnen vorbei.

Fritz kicherte. „Hat alles seine Vorteile, siehst du? Obwohl die wahrscheinlich harmloser sind, als sie gerne sein wollen.“

Sie machten einen Bogen zur Schweizer Straße hin und erreichten schließlich ihre Stamm-Ebbelwoi-Kneipe, wo Sheriff zielgerichtet den gewohnten Tisch in der Ecke ansteuerte und sich tief aufatmend neben den Stuhl fallen ließ, den sein Herrchen gleich drauf in Beschlag nahm. Petra, die blonde Bedienung mit Betonfrisur, Typ Margit Sponheimer in ihren späteren Jahren, stellte kommentarlos zwei Gerippte und einen Krug mit dem Frankfurter Nationalgetränk vor sie hin und dem Hund eine Schüssel Wasser vor die Nase. Fritz nahm den Schlapphut ab, und eine glänzend polierte Glatze kam zum Vorschein.

„Was esse mer dann heut Awend, Fritz?“, fragte sie, während sie ihm zuzwinkerte.

Richard grinste in sich hinein. Petra also auch. Dieser alte Windbeutel.

„Was du isst, Petra, waaß isch net“, antwortete Friedrich in einer der Umgebung geschuldeten Dialekteinlage, „awwer mir bringste mal widder von dene köstlische Ribbscher mit Kraut.“

Nachdem Petra geruht hatte, auch Richards Bestellung der Grie Soß aufzunehmen, entschwand sie ihrem Blickfeld.

„Du sachst jetzt nix, gell!“ Friedrich bedachte Richard mit einem warnenden Blick, während der den Apfelwein einschenkte, „Kein Kommentar, hörste? Was kann isch dann dafür, wenn mir die Fraue zublinzeln duun!“

„Isch hab nix gesacht!“ Richard hob prostend sein Glas, immer noch breit grinsend. „Awwer du hast zurück geblinzelt, isch hab‘s genau gesehe!“

„Is awwer aach e goldisch Grott, gelle?“ Der andere blickte der Kellnerin nach und seufzte. Dann drehte er sich zu Richard um.

„So, nun erzähl mal: Du kommst nicht weiter, wie?“

So war es immer gewesen. Dr. Friedrich Mommsen (Fritz nur für seine besten Freunde) hatte stets gemerkt, wenn Richard Immelshausen in einer Schaffenskrise steckte. Mommsen war lange Jahre sein Lektor im Verlag gewesen, hatte ihn entdeckt, aufgebaut und groß herausgebracht. Auch jetzt, obwohl schon lange Jahre im Ruhestand, war er der erste Ansprechpartner bei Problemen, neuen Ideen, großen Veränderungen.

Richard seufzte. „Dieser Walken macht nur Probleme! Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll.“

„Du hast ihm von Anfang an zu viele Freiheiten gelassen – ich habe es dir prophezeit. Das konnte nicht gut gehen.“

Richard nickte trübsinnig. „Jetzt hängt er mir wie ein Klotz am Bein.“

„Dann bring ihn doch endlich um!“ Es geschah nicht ohne Absicht, dass Fritz bei diesem Satz seine Stimme erhob; der Mann am Nebentisch schickte einen irritierten Blick herüber, seine Begleiterin ließ eine Gabel mit Sauerkraut in der Luft stehen und starrte die beiden Männer an.

„Kann ich noch nicht“, meinte Richard. „Ich brauche ihn später noch. Er ist der Einzige, der den Code knacken kann. Irgendwann ist ohnehin geplant, ihn auszuschalten. Aber in der Zwischenzeit … Er stört kolossal!“

„Es schwirren zu viele Figuren rum. Mach einen rabiaten Schnitt, sage ich dir! Kann Walken die Decodierung nicht irgendwo aufschreiben – USB-Stick, CD – am besten unter subtiler, aber wirkungsvoller Folter, das kannst du doch so gut ...“

Die Gabel der Dame fiel auf den Teller zurück, auch der Mann war zum unverhohlenen Gaffen übergegangen.

„... und dann kannst du ihn gleich in die ewigen Jagdgründe schicken und bist ihn endlich los!“, setzte Fritz ungerührt hinzu.

„Hm. Nicht schlecht. Manchmal kann es so einfach sein.“ Richard nahm einen Schluck Apfelwein. „Werde ich mal drüber nachdenken. Ich muss morgen ohnehin im Verlag anrufen, bis dahin habe ich sicher eine Idee, wie ich das bewerkstellige.“

Die beiden am Nebentisch warfen sich einen erleichterten Blick zu. Das nachbarliche Sauerkraut wanderte in den Mund der Dame, ihr Mann widmete sich wieder seinem Handkäs‘ mit Musik, und Friedrich lächelte in sich hinein. Richard hatte von dem kleinen Zwischenspiel nichts mitbekommen, sondern nickte gedankenverloren vor sich hin. „Ja, so könnte es gehen.“

„Und danach machst du erst mal Pause! Die hast du dir verdient.“

Petra rauschte durch das Lokal und stellte ihnen zwei Teller auf den Tisch.

Fritz wedelte den Duft des Sauerkrauts in seine Nase. „Was macht deine Tochter Isabella? Immer noch glücklich mit Ehemann Nummer zwei?“, fragte er betont munter. „Wie hieß er noch mal?“

„Tobias. Ja, der ist in Ordnung. Und die Kleine! Fanny ist der reinste Sonnenschein! Kunststück – mit fünf!“ Er sah den Schatten im Gesicht des alten Mannes und legte ihm sacht die Hand auf den Arm. „Entschuldige, Friedrich“, sagte er leise.

„Keine Angst, ist schon in Ordnung. Ich habe ja damit angefangen.“ Friedrich legte Messer und Gabel beiseite. „Es ist so grauenhaft, wenn ein Kind vor seinen Eltern geht, aber wenn man seinen eigenen Enkel begraben muss … und auf diese entsetzliche Art und Weise ...“ Er stützte unvermittelt das Gesicht in die Handflächen und saß eine Weile stumm da. „Ich weiß nicht, wie Hella das verkraftet hat.“

„Sie hat ihren Andreas.“

Friedrich nahm die Hände vom Gesicht. „Die kleine Fanny hätte meine Urenkelin werden können“, sagte er wehmütig lächelnd und griff wieder zum Besteck.

Richard beobachtete seinen alten Freund besorgt. Das scharf geschnittene Gesicht unter dem kahlen Schädel sah plötzlich älter aus, als es war, die sonst so lebhaften grau-grünen Augen blickten stumpf und müde. „Ist wirklich alles in Ordnung mit dir, Fritz?“

„Ja, ich bin okay. Liegt sicher an Ralphs zehntem Todestag, dass die alte Geschichte wieder so vehement hochkommt.“

„Ja, an Isabellas Geburtstag.“ Richard drehte gedankenverloren das Apfelweinglas in den Händen, bevor auch er zum Besteck griff. „Sie hat es einigermaßen verkraftet – die Gnade der Jugend: Man sieht leichter nach vorne als zurück.“

„Es gibt noch nicht so viel in der Rückschau zu sehen. – Entschuldige, Richard, ich wollte dir nicht den Abend verderben. Es lässt sich nichts mehr rückgängig machen.“