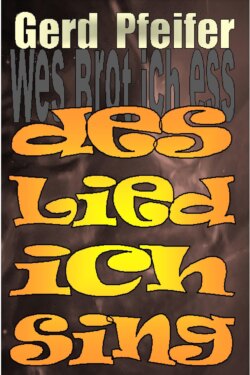

Читать книгу ...des Lied ich sing' - Gerd Pfeifer - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der alte Mann steigt langsam

Оглавлениеdie Treppe in den Wohnbereich hinunter. Zum Glück hat er damals, als sie das Haus zu planen begannen, Utas Drängen, ein repräsentatives Domizil zu errichten, nicht nachgegeben. Der Bau ist ein bequemes Heim geworden, in dem er, wenn es sein muss, auch ohne viel fremde Hilfe allein leben kann. Die Zeit, in der es ihm Spaß machte, mit seiner Wohlhabenheit zu protzen, ist schnell vorübergegangen. Untertreibung, findet er, steht ihm auch jetzt noch gut zu Gesicht.

Stapelfeld, der Architekt, ist bei Verabredungen meistens pünktlich. Er gehört zur Generation der früh aus alliierten Kriegsgefangenenlagern zurückgekehrten jungen Offiziere, die der alte Mann um sich scharte, als er nach dem Krieg seine ersten, schnellen wirtschaftlichen Erfolge feierte. Damals war er wie viele der Meinung, dass sich Leute mit einer erfolgreichen Militärlaufbahn auch im zivilen Leben durchsetzen würden. Aber Verallgemeinerungen erweisen sich selten als stichhaltig. Er lernte schnell, dass es unter den jungen Militärs ebenso viel Versager gibt wie in anderen Berufen. Dennoch behielt er eine gewisse Vorliebe für Wehrmachtsoffiziere in seinem Angestelltenstab. Zur offiziellen Begründung in engem Kreis führte er die Zigarettenindustrie an, von der behauptet wurde, dass sie ihren Vertrieb vorwiegend mit ehemaligen Offizieren aufgebaut habe. Er war sich der Richtigkeit dieser Apologien nicht sicher. Vielleicht hatte er während des Kriegs zu oft unter der Arroganz seiner Offiziersgäste gelitten und kompensierte nun als ihr Arbeitgeber – mehr oder weniger subtil – seine damalige Unterlegenheit. Aber vielleicht sind dergleichen Rechtfertigungen auch nur psychologisches Küchengeschwätz.

Der junge Stapelfeld jedenfalls, der sich in kurzen Hosen und einer abgetragenen Uniformjacke bei ihm vorstellte, hatte sich als lohnende Investition erwiesen. Er war nicht nur ein tüchtiger Bauleiter für Um- und Ausbauten kriegsbeschädigter Gebäude, sondern auch ein begnadeter Verhandler bei der Gestaltung von Bauverträgen, die den Bauherrn einseitig begünstigten. Einen nicht geringen Anteil seines Erfolgs bei der Errichtung kostengünstiger Wohnhäuser verdankte der alte Mann dem Architekten Stapelfeld, dessen Studium – neben der Arbeit als sein angestellter Leiter des Bauwesens – er ihm wenigstens zum Teil finanzierte.

Auch das Privatleben des jungen Stapelfeld verlief erfolgreich. Er heiratete die einzige Tochter eines lokalen Kaffeerösters, desselben Mannes, mit dem Georg seine ersten Sozialbauten errichtete – eine alte Familie der Stadt mit umfangreichem Grundbesitz – und dankte seinem vorübergehenden Mäzen, indem er den emporgekommenen Gastwirt in die gute Gesellschaft der Stadt einzuführen versuchte. Georg hielt sich zwar scheinbar bescheiden im Hintergrund – eigentlich verachtete er das großbürgerliche Gehabe der alten und neuen Honoratioren nach dem Krieg; jedenfalls glaubte er das –, aber die Einladungen zu den Gesellschaften des Kaffeerösters und das eine oder andere gemeinschaftlich realisierte Bauvorhaben trugen nicht wenig dazu bei, von den tonangebenden Familien der Stadt als zumindest halbwegs dazugehörig betrachtet zu werden.

"Wie geht es Ihren Kindern?", fragt der alte Mann. Er weiß, dass Stapelfeld ein stolzer Vater ist.

"Danke. Gut. Ich glaube, sie werden ihren Weg machen."

Sie kennen sich seit Jahrzehnten, aber herzlich sind sie noch nie miteinander umgegangen. Sie sind beide keine einfachen Charaktere. Offenherzigkeit liegt ihnen nicht. Hinzu kommt der Altersunterschied. Und sie kennen die Beweggründe des jeweils anderen. Keine Atmosphäre für tiefes gegenseitiges Vertrauen.

Stapelfeld weiß, dass die Frage nach seinen Kindern ihn für den alten Mann einnehmen soll; er will etwas von ihm, ohne dass es etwas kostet. Und der alte Mann weiß, dass Stapelfeld seine Absichten kennt. Sie belauern einander. Ohne Feindschaft. Aber aufmerksam. Auch jetzt, obgleich beide wissen, dass heute nichts Wichtiges auf dem Spiel steht.

Sie sprechen obenhin über die architektonische Umgestaltung des Stadtzentrums. Small talk. Nach der Vereinigung Deutschlands hat die während der Teilung dahinsiechende Stadt zu ihrer alten Bedeutung zurückgefunden. Nun passt sie sich architektonisch ihrer Geltung an. Stapelfeld ist kein Stadtplaner. Aber die Grundstücke der Familie seiner Frau werden von ihm betreut. Es gibt parallele Interessen. Auch Georg besitzt ein paar Teile der Stadt in den neuen Vororten. Man spricht miteinander.

Dann kommen die beiden Dachdecker mit ihren Vorarbeitern. Als der alte Mann sein Privathaus baute, bestand er auf einem Reetdach. Stapelfeld musste monatelang mit den Baubehörden verhandeln. Schilfgedeckte Dächer passen nicht in diese Breiten. Die Beamten des Bauamts schützten Brandgefahr vor. Das Grundstück grenzt an den bewaldeten Stadtpark. Schließlich schlug der alte Mann vor, das Obergeschoss zunächst mit einem feuersicheren Betondach zu versehen, und darauf das Ried zu verlegen. Damit war zwar die Brandgefahr weitgehend beseitigt, aber ein baukünstlerischer Fremdkörper geschaffen worden. Allerdings galt dieses kleine Viertel mit den großen uneinsehbaren Grundstücken ohnehin als Spielwiese ebenso zahlungskräftiger wie eigenwilliger Gewerbesteuerzahler. Die Bauverwaltung gab nach. Bautechnisch aber entstand ein neues Problem: die Durchlüftung des Daches war nicht mehr gewährleistet. Stapelfeld wies unablässig darauf hin, dass die Deckung faulen würde. Und er behielt Recht. In regelmäßigen Abständen mussten bis zum heutigen Tage durchfeuchtete Reetbündel herausgenommen und durch trockene ersetzt werden. Dennoch kommt es im Herbst, in verregneten Sommern und zu anderen Übergangszeiten oft zu Geruchsbelästigungen durch faulendes Ried. Aber der alte Mann ist nicht zu bewegen, es durch ein zweckmäßigeres Material zu ersetzen. Er würde es als Eingeständnis einer falschen Entscheidung betrachten. Er will nichts eingestehen.

"Was ihr nach meinem Tod mit dem Haus macht, kümmert mich herzlich wenig; aber solange ich hier lebe, will ich ein Reetdach haben."

Damit entkräftet er jedes vernünftige Argument. Die spezialisierten Dachdecker sind immer wieder begeistert. Das Dach sichert ihnen ein stetes Einkommen. Stapelfeld seufzt unter dem belustigten Blick des alten Mannes, und die Spaziergänger, die das steile Dach mit den komplizierten Gauben durch das Blattwerk der exotischen Parkbäume der Stadt schimmern sehen, spotten über die am falschen Platz befindliche Reminiszenz an Heide und Küste.

Der alte Mann weiß, dass die Bildungsbürger der Stadt, die stolz sind auf den Fundus ihrer Museen, ihm einen schlechten Geschmack attestieren. Aber Stapelfeld kennt ihn lange und gut genug, um zu wissen, dass er sich im Stillen über ihren philisterhaften Hochmut lustig macht. Er ist stolz auf seine Ignoranz und weiß, dass er sich damit in guter Gesellschaft befindet – auch in der der Pharisäer mit dem allzu tiefen Kunstsinn. Ellens Freundschaft hat ihn nachhaltiger geprägt als ihm lieb ist.

Georgs Gespräch mit dem alten Herrn in dessen enger Offizin war das Ende seiner ziel- und körperlosen Affäre mit Ellen. Der Starrsinn des weißhaarigen Juden, der seine Opferrolle willig annahm, schloss die Episode endgültig ab. Schon nach ein paar Tagen hatte er jegliches Verständnis für seine Neigung – er fand keinen treffenderen Ausdruck – zu der trockenen Jungfer verloren. Beinahe schämte er sich seiner Freundschaft mit ihr.

Nach Jahren erst fragte er sich, ob sein plötzlicher Sinneswandel eine Art uneingestandenes Schuldgefühl war. Aber da war es längst zu spät für so etwas wie Reue. Er schob den Gedanken von sich.

Einen Tag nach seiner Rückkehr in das zum Mittelpunkt des politischen Geschehens erwachende Berlin traf er Marie in der leergeräumten Wohnung. Nach anfänglicher Befangenheit, die sich rasch legte, als sie sicher war, dass er sie weder schlagen noch mit Vorwürfen überhäufen würde, erzählte sie ihm begeistert von Karlfried, dem Mann, der sie heiraten wollte, von seiner Großzügigkeit, seiner Wohlhabenheit, dem Grundbesitz und seiner Liebe, die bestand, obgleich er ihre Vergangenheit kannte.

"Du kennst die Männer", habe er gesagt, "du wirst mir nicht wegen eines hohlköpfigen Schönlings davonlaufen." Und das sei auch ihre Überzeugung. Georg lachte und wünschte ihr Glück.

Er konnte sich an Karlfried erinnern. Der nach der letzten Mode auffällig gekleidete, zur Korpulenz neigende Blonde mit dem schütteren Haar war verstohlen durch den Hotelflur gegangen und suchte unauffällig nach der richtigen Zimmernummer. Georg, der in einem der Etagenkorbstühle in einer Zeitung blätterte, hatte er jovial gegrüßt. Offenbar hielt er ihn für einen Hotelgast, den es aus seinem engen Zimmer getrieben hatte. Dann stand er vor der richtigen Tür, klopfte und trat vorsichtig ein, nachdem Marie leise Herein gerufen hatte.

Was Georg in der fast leeren Wohnung, die er jahrelang mit Marie geteilt hatte, am meisten wunderte, war die Erkenntnis, dass seine Glückwünsche ehrlich gemeint waren. Er freute sich wirklich und trotz aller Skepsis mit ihr. Selbstlos – wie er sich im gleichen Augenblick zugutehielt – hoffte er, dass ihre kindlichen Träume sich erfüllen würden. Auch wenn es schade war um das leicht mit ihr verdiente Geld.

Am nächsten Morgen besuchte er den lokalen Direktor der Brauerei, der bisher schützend seine Hand über ihn gehalten hatte. Schon während der Nacht, als er grübelnd auf Maries erinnerungsträchtiger Matratze lag, war ihm klar geworden, dass er seinen bisherigen Gönner gleichsam durch eigene Schuld verloren hatte, als er sich in Hamburg auf die Seite seiner Mutter stellte, die ihr Café brauereifrei betreiben wollte. Ohne den Bierliefervertrag seiner Eltern mit der Brauerei, die hier in Berlin die Bierschwemme, in der er arbeitete, mit einem Pächter betrieb, war er schutzlos. Die Brauerei hatte in Altona einen, wenn auch eher unbedeutenden Umsatzträger verloren, und Georg, der Sohn, würde dafür büßen. Es gab keinen Grund, den Spross eines Abtrünnigen zu protegieren.

Georg war nicht beleidigt oder empört, höchstens ein wenig belustigt über die kleinlichen Krämerseelen selbst in den oberen Etagen der Brauereihierarchie. Und etwas selbstgefällig war er auch, weil er einen Mechanismus kaufmännischen Denkens und Handelns durchschaute. Wahrscheinlich dachte der Brauereimensch, als Georg um einen Besuchstermin bat, er wolle sich über die schlechte Behandlung beschweren und um Wiedereinstellung bitten. Vielleicht erhoffte er sich auch die Neuaufnahme der Geschäftsbeziehungen mit Georgs Eltern, nun da sie sahen, welche Folgen die Weigerung hatte, den Bierlieferungsvertrag auf das neue Café auszudehnen.

Georg grinste selbstsicher bei dem Gedanken an das eigentliche Thema des Gesprächs, das er souverän und alles andere als kniefällig zu führen gedachte.

Er musste lange im Vorzimmer warten. Wahrscheinlich sollte ihm seine niedere Position vor Augen geführt werden. Aber er war ein geduldiger Mensch und ziemlich immun gegen Einschüchterungsversuche. Das brachte seine körperliche Überlegenheit gegenüber fast jedermann mit sich. Glaubte er.

Schließlich wurde er ins repräsentative Zimmer des Herrn über die Lieferverträge eskortiert. Er hatte fast eine Stunde gewartet. Niemand entschuldigte sich, weder die ältliche Schreibdame aus dem Vorzimmer, noch der schnurrbärtige Sekretär mit dem Schreibbrett in der Hand. Und der scheinbar allmächtige Direktor versuchte, den Eindruck zu erwecken, es sei eine kaum glaubliche Zumutung, ihn bei seinen lebenswichtigen Überlegungen über Gegenwart und Zukunft der Brauerei zu stören.

Georg hielt die Situation für eher amüsant. Alle Äußerungen, Worte, Gesten, die Mimik, selbst die Absichten und Gedanken der handelnden Personen waren vorhersehbar – primitiv wie das Imponiergehabe aufgeblasener Frösche in einem Dorfteich. Er fragte sich, wie die Anderen ihr ritualisiertes Gehabe ernst nehmen konnten. Sie waren mit Eifer bei der Sache, überzeugt von der Wichtigkeit der Worte und Personen. Georg lächelte den Direktor an und hoffte, so etwas wie gutmütiges Verständnis auszudrücken. Aber der dicke Mann hinter dem Schreibtisch schien Lächeln in dieser bedeutenden Umgebung für Unterwürfigkeit zu halten und blickte probeweise noch ein wenig finsterer als bisher. Es war eine lächerliche Vorstellung. Georgs drei Gesprächspartner allerdings waren offensichtlich davon überzeugt, das richtige Verhalten zu zeigen. Obgleich er sich überlegen fühlte, verbarg Georg seine Belustigung und brachte in dürren Worten sein Anliegen vor:

"Ich möchte eine Gaststätte von Ihnen pachten. Das notwendige Geld habe ich gespart. Die Kenntnisse, sie erfolgreich zu führen, besitze ich. Sie können das leicht meiner Personalakte entnehmen. Ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis ist mir ausgestellt worden und gesund bin ich auch. Wenn ich unter diesen Voraussetzungen für Sie als Pächter in Frage komme, bitte ich, geeignete Objekte zu benennen, damit ich sie besichtigen kann."

Eigentlich hatte er in seiner bis hierher auswendig gelernten Anfrage – wie das Gespräch weiter verlaufen würde, hing von seinem Gegenüber ab – den Begriff 'Angebot unterbreiten' verwenden wollen. Aber vielleicht wäre die Formulierung angesichts der Wichtigtuerei seiner Gesprächspartner ein Affront gewesen. Es war unzweckmäßig, sie mit überdeutlichem Selbstbewusstsein zu provozieren. Schließlich ging es um seine berufliche Zukunft.

Während der Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre waren zahlreiche gastronomische Betriebe in finanzielle Bedrängnis geraten. Viele Brauereien besaßen Pachtgrundstücke, für die sie händeringend Betreiber mit ausreichend Kapital suchten. Die Zeitungen schrieben darüber, in der Branche wurde davon gesprochen, und gerade in Berlin mit den zahlreichen Eckkneipen war die prekäre Situation der Brauereien angesichts zahlloser Leerstände nur zu offensichtlich. Es war der rechte Augenblick, selbständig in das Geschäft einzusteigen. Aber es war natürlich auch die Zeit, in der die Brauereien mit allen Tricks arbeiteten, um die allgemeine Krise mit nur einem blauen Auge zu überstehen.

Georg kannte die Verschlagenheit der für Pachtverträge zuständigen Bierbrauer. Ihre Vertragstexte waren voller Fallstricke. Er rechnete mit Netzen, Schlingen und Hinterlist. Es würde ein abgefeimtes Kräftemessen geben, auf das er sich freute, weil er überzeugt war, das Schlachtfeld als strahlender Sieger zu verlassen.

Es dauerte länger als ein halbes Jahr, bis er das richtige Objekt zur Verwirklichung seiner Pläne gefunden und über den Text des Pachtvertrags Einigkeit hergestellt war. Ein paar Mal drohte die Brauerei mit dem Abbruch der sich hinziehenden Verhandlungen, in denen er immer neue Forderungen stellte. Er befand sich ohne Zweifel in der besseren Verhandlungsposition. Oder er besaß die besseren Argumente, und insbesondere sah er keinen Grund, auf seine persönlichen Verhandlungspartner, die nur Angestellte waren, besondere Rücksicht zu nehmen. Schließlich besaß er das Geld, und sie wollten ihm etwas verkaufen.

Georg genoss seine Macht. Vor allem aber lernte er etwas über seine Fähigkeit, sich durchzusetzen. Es war ein erhebendes Erlebnis. Die großen Herren der Brauerei und ihre angestellten Lakaien schrumpften in seiner Gegenwart zu stammelnden Gegnern, die vergeblich nach Argumenten suchten, wenn er schon wieder eine neue Forderung stellte.

Er bedauerte es, als die Verhandlungen schließlich doch noch zu einem Ende kamen, weil ihm nichts mehr einfiel, was er billigerweise – oder auch unberechtigt – hätte verlangen können.

Dass er sein Team, mit dem er die Übernahme der Hotelgaststätte mit Barbetrieb, zu deren Anpachtung er sich entschlossen hatte, organisieren würde, aus der Berliner Bierschwemme seines bisherigen Arbeitgebers zu rekrutieren gedachte, hatte er mit keinem Wort erwähnt. Die Personalabteilung der Brauerei würde es früh genug erfahren. Es war nicht nötig, die Leute vorzeitig gegen sich aufzubringen. Schließlich würde auch die Brauerei profitieren, wenn er das heruntergewirtschaftete Objekt am Meer wieder in die Gewinnzone führe.

Er würde der dritte Pächter des Restaurants in dem vor fünf Jahren errichteten Hotel an der Ostsee sein. Der erste hatte der Brauerei eine zu hohe Pacht bewilligt und war darüber zugrunde gegangen. Der zweite war nicht viel klüger. Die mit ihm vereinbarte Festpacht war immer noch ruinös gewesen, und vor allem hatte er zu viel für das Inventar gezahlt. Georg hatte den früheren Pächter besucht, um ihn über das Objekt auszuhorchen. Gegen die unverbindliche Zusage, ihm wenigstens das Hotelsilber zum Originalpreis abzunehmen, hatte er eine Kopie des gekündigten Pachtvertrags und die alten Buchführungsunterlagen erhalten. Die Brauerei, die der bisherige Pächter für sein Scheitern verantwortlich machte, wusste nichts über Georgs Recherchen. Und so konnte Georg seine Verhandlungen mit Kenntnissen führen, die er als naheliegende Schlussfolgerungen ausgab, die aber in Wirklichkeit aus den Büchern seines Vorgängers stammten.

Das Silber kaufte er natürlich nicht zum Neupreis. Die Brauerei pfändete es. Georg übernahm es dann zum gleichen Spottpreis, den die Brauerei in der Versteigerung gezahlt hatte. Die übrigen Gerätschaften bekam er praktisch geschenkt. Es hatte sich gelohnt, ohne Zeitdruck zu verhandeln, und er schwor sich, niemals als erster einen Gastronomiebetrieb anzupachten.

Einmal noch sah er Marie. Sie saß allein in einem Café am Kurfürstendamm. Georg erkannte sie im Vorübergehen und setzte sich unaufgefordert zu ihr. Seine Gegenwart machte sie unsicher. Vielleicht war sie auch ängstlich und fürchtete, er könne sie erpressen oder zu etwas nötigen, das sie nicht bereit war, ihm freiwillig zu geben.

Er beruhigte sie: "Habe ich dich jemals verletzt?"

Sie schüttelte den Kopf, und nach einer Weile kehrte das alte Vertrauen zurück. Sie erzählte ihm von ihrem neuen Leben mit Karlfried, der sie immer noch zu heiraten beabsichtigte.

"Seine Mutter hat ihm ein neues Haus in Dahlem gebaut. Für seine zukünftige Familie. Wir können es natürlich erst beziehen, wenn wir verheiratet sind."

Georg nickte: "Natürlich."

Sie stutzte und sah den gutmütigen Spott in seinen Augen.

"Du glaubst mir nicht. Aber Karlfried meint es wirklich ehrlich. Solange wir noch nicht verheiratet sind, hat er mir eine große Wohnung in einem seiner Häuser eingerichtet. Und er gibt mir Haushaltsgeld wie einer Ehefrau. Und wir kaufen gemeinsam Sachen für mich."

Sie spreizte die Finger, damit er einen blitzenden Ring sehen konnte, dessen funkelnder Stein auch ein Brillant sein konnte. Er hoffte es für sie. Und vor allem hoffte er, dass Karl Friedrich Bollmann – sie hatte ihm eine Visitenkarte gezeigt – keine überhöhte Miete für die Wohnung verlangte, wenn er Marie schließlich fallen ließ.

Er empfand etwas wie Trauer angesichts ihrer offensichtlichen Naivität. Einen beträchtlichen Teil der Ersparnisse, mit denen er seine Zukunft finanzierte, hatte sie für ihn verdient. Und sie trauerte dem Geld nicht nach. Offenbar hielt sie es für gerecht, dass er von ihrer Nachtarbeit profitiert hatte. Sie beschämte ihn; und je mehr sie ihm von ihren kindlichen Hoffnungen und Plänen anvertraute, desto unbehaglicher fühlte er sich. Vielleicht war er doch weniger kaltschnäuzig als er dachte. Jedenfalls verabschiedete er sich bald. Und wieder wunderte er sich, wie ehrlich er jeden guten Wunsch für sie und ihre unerfüllbaren Hoffnungen an die Zukunft meinte. Er hätte sie gern zum Abschied umarmt, um ihr einmal noch wenigstens seine körperliche Wärme zu geben, nach der sie – hin und wieder öfter als ihm lieb war – in naiver Sehnsucht in ihren gemeinsamen Nächten verlangt hatte. Aber er gab ihr nur, ungeschickt und fast verlegen, einen Handkuss auf die nach dem Herzeigen wieder behandschuhten Finger.

Er hörte nie wieder von ihr.