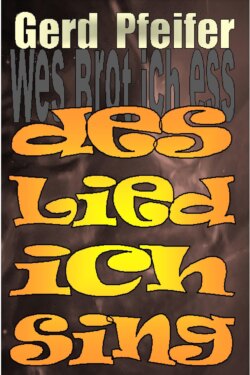

Читать книгу ...des Lied ich sing' - Gerd Pfeifer - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der alte Mann sitzt in seinem Arbeitszimmer

ОглавлениеEr ist wieder allein. Stapelfeld und die Dachdecker sind gegangen. Den Hörer seines Telefons hält er unschlüssig in der Hand. Der Peters hatte er gesagt, dass sie nachmittags hierher ins Privathaus kommen soll, um den Text seiner morgigen Dankesrede mit ihm zu besprechen. Aber eigentlich könnte auch er ins Büro fahren. Wenn er auf eine ausgedehnte Mittagsruhe verzichtete, käme er ihr zuvor. Sie würde ihre Abfahrt ohnehin vorher ankündigen. Vielleicht sollte er seinen Tagesplan spontan ändern und sich im Büro ankündigen.

Oder er fährt unangemeldet in die Stadt. Es ist immer richtig, hin und wieder seine Angestellten zu überraschen.

Grinsend legt er den Hörer zurück.

Was ihn immer wieder wundert, wenn er an die Zeit in Berlin und an seine beruflichen Anfänge zurückdenkt, ist die willige Bereitschaft, mit der die politischen Veränderungen damals von allen akzeptiert wurden. Kaum jemand, den er kannte, stellte die Thesen der neuen Machthaber in Frage. Natürlich gab es Gegner der nationalsozialistischen Doktrinen. Ein paar Querdenker sind immer anderer Meinung als die Mehrheit. Aber einen allgemeinen Aufschrei gegen das Führerprinzip, den Einparteienstaat, gegen die Identität von Partei und Staat, die Herrschaft einer vermeintlichen Elite oder die Allmacht des Staats gab es nicht. Die überwältigende Mehrheit des deutschen Volks stand geschlossen hinter ihrem geliebten Führer. Die Absichten der Machthaber, die für Ruhe und Ordnung auf den Straßen gesorgt hatten, wurden nicht hinterfragt. Die Arbeitslosigkeit war erkennbar überwunden, die Wirtschaft erlebte den versprochenen Aufschwung, Deutschlands Ehre – und was die Wählerscharen dafür hielten – war im Begriff, wiederhergestellt zu werden.

Der alte Mann verzieht seine faltigen Lippen zu einem verächtlichen Lächeln und formuliert laut in das leere Zimmer:

"Eine elende Masse, aufgefordert zwischen Wohlstand und Sicherheit auf der einen und der persönlichen Freiheit auf der anderen Seite zu wählen, wird sich immer für Unfreiheit und das unhaltbare Versprechen staatlicher Fürsorge entscheiden – damals, heute und immer wieder."

Er wird einen solchen Satz niemals in der Öffentlichkeit von sich geben. Sein Inhalt entspricht nicht dem aktuellen Selbstverständnis der Dummen, die überall dominieren. Seine Meinung von den Menschen ist von Geringschätzung geprägt.

Er übernahm den ersten Pachtbetrieb seiner beruflichen Laufbahn, während die Olympischen Spiele in Berlin begannen. Adolf Hitler war Führer und Reichskanzler der Deutschen. Dass im Jahr zuvor die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bei den Reichstagswahlen nur vierundvierzig Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht hatte, war längst vergessen. Die Rückgliederung des Saarlands wurde mit einundneunzig Prozent Ja-Stimmen begrüßt. Die Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre schufen die Voraussetzungen für die Herrschaft der deutschen Herrenrasse, deren Repräsentanten – klein, schwarzhaarig, behindert – ihrem Idealbild eines deutschen Mannes so gar nicht ähnlich waren; und die nach dem Ersten Weltkrieg entmilitarisierte Zone des Rheinlands wurde besetzt. Deutschland geriet wieder zu einer Macht in Europa. Das war nicht nur die Aussage der politischen Propagandamaschine, sondern die feste Überzeugung der Mehrheit der Deutschen, die auch zu glauben begonnen hatten, dass sie zuvor durch den Versailler Friedensvertrag gedemütigt worden waren.

Hinzu kam der sichtbare Erfolg der deutschen Wirtschaft. Die Leute waren überzeugt, dass es ihnen besser ging als je zuvor. Ein neues Bürgertum bildete sich, das es sich leisten konnte, Ferien an der Ostsee zu machen. Und eine neue politische Kaste war entstanden, weniger elitär als bisher, aber ebenso ausgabefreudig. Dem Gastwirtssohn aus Altona, den es an die Ostsee verschlagen hatte, waren beide recht, der politische Bürger und der bürgerliche Politiker – wenn sie nur bei ihm speisten. Und es war ihm einerlei, wer die Rechnungen bezahlte. Aber mit Politik wollte er nichts zu tun haben. Er war Gastwirt und hielt sich für verpflichtet, seine Türen für alle geöffnet zu halten – wenn sie denn ihre Zeche zahlten. Und fast alle konnten es. So gut ging es den Deutschen unter den neuen Herren. Selbst die Skeptiker waren dieser Meinung.

Georgs Selbstbewusstsein erlaubte ihm nicht, sich über den Erfolg seines Astoria im Seehotel zu wundern. Sein ehrgeiziges Ziel war es, das erste Haus am Platze zu führen. Er hatte keine Angst vor großen Plänen, und es mangelte ihm nicht an Durchsetzungskraft, sie zu verwirklichen. Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen Berufs- und Privatleben. Das Astoria war ihm beides. Es gab keine Minute seines Lebens, die – wenn es sich als nötig erwies – nicht dem Astoria vorbehalten war. Darüber hinaus war ihm seine Gastwirtsrolle auf den Leib geschneidert. Er besaß eine Art unbeholfenen Charmes und eine Beflissenheit, die seine Gäste zu Fürsten machte. Jedermann fühlte sich ihm überlegen, und er pflegte seine forcierte Bescheidenheit. Wenn er – als er sie noch nicht unterverpachtet hatte – hinter der Bar stand und die Cocktailtrinker bediente, die er nicht weniger verachtete als die Schnapssäufer vor seines Vaters Theke in Altona, spielte er immer den servilen Bartender. Manchmal sprach er sogar von einem gestrengen Chef, den es zu befriedigen gelte. Und wenn er Trinkgeld bekam, nahm er es wie selbstverständlich und betrachtete es als sein Privileg, es allein behalten zu dürfen, weil er einen Anteil am Tronc, der Gemeinschaftskasse der Angestellten für Trinkgelder, natürlich nicht besaß.

Er war ein Leiter seines Betriebs, der souverän herrschte. Streitigkeiten unter Angestellten, die den Geschäftsablauf störten, schlichtete er durch Entlassung aller Beteiligten. Er scheute nicht davor zurück, juristisch haltbare Gründe frei zu erfinden. Andererseits zahlte er – nach seiner Ansicht – faire Gehälter. Loyalität wurde belohnt.

Im Laufe der Zeit entwickelte er einen untrüglichen Blick für Blender und Schmeichler. Seine gelegentlichen Zornesausbrüche, wenn er sie denn für erforderlich hielt, waren gut gespielt. Seine engeren Mitarbeiter erkannten, dass es ihm ausschließlich darauf ankam, Geld zu verdienen. Diesem Ziel ordnete er seine gesamte Zeit, sein Privatleben, seine Gefühle, selbst seinen Ehrgeiz unter. Und es war selbstverständlich für ihn, dass alle Welt die gleichen Zielvorstellungen besaß. Andere Ziele hielt er für absurd. Von seinen Mitarbeitern erwartete er nichts anderes.

Erst in hohem Alter akzeptierte er, dass Menschen auch mit anderen Sinnfindungen leben können. Bis dahin war es für ihn nicht vorstellbar, dass ein zivilisierter Mensch der Erreichung finanzieller Unabhängigkeit nicht die oberste Priorität einräumen könnte. Andere Zielsetzungen waren die Ausreden der Erfolglosen. Der Lafontainesche Fuchs und seine Trauben waren eine Metapher, mit der er sich viele menschliche Seelenzustände, gelegentlich auch seine eigenen, erklären konnte.

Bereits nach zwei Jahren begann ihn das Astoria zu langweilen. Er hatte sich und der Brauerei bewiesen, dass er das Geschäft verstand. Sein Ehrgeiz richtete sich nun auf größere Betriebe. Er begann neue Verhandlungen mit der Brauerei:

"Sie können Ihre Pachteinnahmen für den hiesigen Laden", meinte er abfälliger als es seine Absicht war, "leicht verdoppeln, wenn Sie ihn anderweitig vergeben. Vielleicht gibt es einen Betrieb, der zu mir und meiner Mannschaft besser passt, wenn Sie ihn mir überlassen."

Die Brauereioberen verstanden ihn nicht. Zwar versuchten sie, seine Pacht zu erhöhen – was ihnen nicht gelang; sein Vertrag war unantastbar –, aber mit einer vorzeitigen Auflösung des Pachtverhältnisses waren sie auch nicht einverstanden. Wahrscheinlich fürchteten sie, dass ein Nachfolger ebenso erfolglos sein könnte wie seine Vorgänger.

Bis er sie vor vollendete Tatsachen stellte.

Er bedeutete seiner Verpächterin, dass er in absehbarer Zeit einen anderen Betrieb übernehmen werde. Sie könne ihn in Frieden ziehen lassen oder er würde das Astoria stilllegen. Für ihn sei der Vertrag eindeutig; eine Betriebspflicht gebe es nicht. Er würde die Grundpacht, einen eher lächerlichen Betrag, pflichtgemäß zahlen und im Übrigen den neuen Betrieb zum Erfolg führen. Die Brauerei möge sich ausrechnen, wer dabei verlöre.

Nach ein paar ebenso wortreichen wie unbegründeten Drohungen des Brauereijustitiars wurde – nachdem die Gegenseite begriffen hatte, dass er mindestens ebenso skrupellos war wie sie, wenn es um seinen Vorteil ging – der Pachtauflösungsvertrag sachlich vereinbart.

Die Brauerei hatte ausreichend Zeit, einen neuen Pächter zu finden, und Georg konnte über den neuen Pachtvertrag ohne Zeitdruck verhandeln, weil er die Beurkundung der Auflösung hinauszögerte, bis er den neuen Vertrag vereinbart hatte.

Das Hotel, das er zu übernehmen gedachte, lag knapp fünfzig Kilometer vom Astoria entfernt. Bevor er mit ernsthaften Verhandlungen begann, hatte er sich mehrfach an Ort und Stelle informiert. Aufschlussreicher als jede Büroauskunft galt ihm Volkes Meinung. Er gab sich als Tourist aus, den das leerstehende Haus wunderte.

"Die Käufer sind in Konkurs gegangen", wurde ihm erklärt.

"Warum?"

Schulterzucken.

Aber er ließ sich nicht beirren und fragte weiter, bis er hörte:

"Die alten Eigentümer waren Juden. Ihr Hotel ist arisiert worden. Aber die neuen Eigentümer, Hoteliers aus dem Ruhrgebiet, haben immer nur selbst gefeiert. Ständig waren Freunde und Bekannte da und haben die zahlenden Gäste verscheucht."

"Und wer ist jetzt der Eigentümer?"

"Die Brauerei."

Das Glasschild mit dem Firmenlogo prangte über dem Eingangsportal.

Das Gebäude, hatte er sich sagen lassen, war reiner Jugendstil. Er musste nachlesen, was es mit dem Art Nouveau auf sich hatte, und wunderte sich, wie viel sinnlose Sätze über ein paar verschlungene Äste, Zweige, Blätter und Pfauen geschrieben werden können. Aber er fand das Geranke und Geringel ganz interessant. Besonders diesen Engländer, Beardsley, dessen Zeichnungen in dem Prachtband über den Jugendstil abgebildet waren, mochte er. Aber ob sich sein Publikum für die wild wuchernde Ornamentik erwärmen würde? In Mode kamen doch gerade finster blickende nackte Männer mit festen Muskeln, kleinen unverhüllten Geschlechtsteilen und manchmal einem neuzeitlichen Stahlhelm auf dem Kopf. Vielleicht würde er so ein übermannsgroßes Ding kaufen und neben den geschwungenen Treppenaufgang mit dem lianenhaften Handlauf stellen müssen – wenn die Gäste das schön fänden.

Dies war das erste und einzige Mal, dass er versuchte, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Fragen der Ästhetik waren ihm herzlich gleichgültig. Oberstes Gebot war die Zufriedenheit seiner Gäste. Sie sollten sich wohlfühlen. Und vor allem wiederkommen. Wenn er dazu die Räume hätte schwarz streichen, Hammer und Sichel, rote Nelken, Hakenkreuze oder türkische Halbmonde auf die Wände verteilen müssen, er hätte sich nicht gescheut, das Haus entsprechend umgestalten zu lassen.

Gastwirte verdienen ihr Geld mit zufriedenen Gästen, nicht mit Kunst, Religionen oder Weltanschauungen. So oder ähnlich würde sein Wahlspruch lauten, wenn er sich jemals entschlossen hätte, überhaupt eine eigene Meinung zu haben. Falls er eine besaß, äußerte er sie bestenfalls gegenüber Abhängigen. Das war ziemlich ungefährlich und würde sich nur schwerlich gegen ihn wenden können.

Er hätte gern einen Juristen gefragt, ob die Arisierung rechtens gewesen war und Bestand haben würde. Schließlich war es eine Art Gewalt, die hier angewandt worden war. Zwar war sie staatlich sanktioniert – nicht nur das, der Staat selbst hatte sie ausgeübt. Es war Enteignung, wenn er es unvoreingenommen betrachtete. Durfte der Staat das? War alles was der Führer und Reichskanzler der Deutschen – der die gesamte gesetzgebende und vollziehende Gewalt in seiner Person vereinigte und mit dem andere Staaten gültige Verträge schlossen – in seiner Machtvollkommenheit beschloss, rechtens? War es Gesetz? Wer kontrollierte ihn? Gab es eine weltliche Macht, die über ihm stand? Wie ist das überhaupt mit dem Staat? Kann er beschließen, alle Gastwirte umzubringen – und ist das dann geltendes Recht? Gilt noch immer die im neunzehnten Jahrhundert vorherrschende Auffassung der Gesetzespositivisten, dass der Staat jedes beliebige Gesetz erlassen dürfe, wenn er nur die Befolgung durchsetzen könne? Wer könnte dagegen klagen? Und bei wem – wenn es denn einen Dummen gäbe, der sich zu einer Klage bereitfände?

Er wusste so wenig.

Jedenfalls war er überzeugt, dass allein schon die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Arisierung ihn zum Feind von Führer, Volk und Vaterland stempeln würde.

Und wem nutzten seine Zweifel an Recht und Ordnung wie sie nun einmal waren? Absolutes Recht, der Meinung ist er immer noch, gibt es nicht. Recht wird immer vom Sieger, vom Stärkeren gesetzt.

Für einen Gastwirt – und wahrscheinlich für alle Schwachen – ist nichts wichtiger als an der Seite eines Starken zu überleben. Leider ist es schwierig, rechtzeitig zu erkennen, wer sich letztlich als Sieger erweisen wird. Wahrscheinlich ist es am vernünftigsten, sich dem jeweils aktuellen Starken anzuschließen. Das erfordert zwar unehrenhafte Flexibilität, auch Selbstverleugnung und die Aufgabe eigener Überzeugungen, hat sich aber seit Jahrtausenden als Überlebenshilfe bewährt. Unbeugsame Helden sterben. Wahrscheinlich gibt es deshalb so wenig von ihnen – und weil sie vor lauter Todessehnsucht keine Zeit haben, ihre Veranlagung zu vererben. Georg beabsichtigte nicht, ein toter Held zu werden. Denn auch wer für eine gute Sache stirbt, ist tot.

Er entschloss sich, das Jugendstil-Hotel zu übernehmen. Vielleicht könnte er es sogar billig von der Brauerei erwerben, nicht nur pachten. In seinem jetzigen Zustand und ungenutzt war es für die derzeitige Eigentümerin wertlos. Weniger als das. Es war eine Quelle ständiger Verluste. Er rechnete der Gegenseite vor, welche Einnahmen sie statt der permanenten Verluste, die der Leerstand verursachte, erzielen könnte, wenn sie seinen angebotenen Kaufpreis akzeptierten.

Offenbar war er überzeugend, denn die Münchner Brauerei verkaufte ihm das Gesamtkunstwerk des Art Nouveau zu einem angemessenen Preis. Über die voraufgegangene Arisierung und die Zwangsversteigerung wurde nicht gesprochen. Georg war sicher, dass er guten Glauben geltend machen könnte, falls die wahrscheinlich zwangsweise Enteignung der Vorvorbesitzer später einmal einer juristischen Prüfung nicht standhalten würde.

Aber vorläufig waren Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verdrängung der Juden aus der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft nicht angebracht. Im Gegenteil, die Olympischen Spiele in Berlin waren zu einem internationalen Propagandaerfolg geworden. Die Weltöffentlichkeit hatte den Nationalsozialisten zugejubelt. Nun verkündeten sie ihren Vierjahresplan und trieben Deutschlands Aufrüstung unangefochten voran. Und das deutsche Volk stand geschlossen hinter seinem bewunderten Führer, der alle politische Macht auf seine Person konzentrierte. Er war Reichskanzler, Kriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht. An seinem Geburtstag keine Hakenkreuzfahne zu schwenken, war ein Sakrileg – auch für die begeisterten Volksgenossen, die nicht die Ehre hatten, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei als Mitglied angehören zu dürfen; denn längst nicht mehr jeder wurde aufgenommen; zu groß war der Andrang.

Und so taumelte Deutschland außer sich vor Selbstüberschätzung einer tausendjährigen goldenen Zukunft mit fünfzig Millionen Kriegstoten entgegen.

Natürlich konnte auch Georg sich der allgemeinen Euphorie nicht entziehen. Aber er hielt es für zulässig, neben der Auferstehung eines Großdeutschen Reichs auch an seinen eigenen ganz und gar persönlichen Vorteil zu denken. Falls er sich zu öffentlichen politischen Äußerungen hinreißen ließ, entsprachen sie dem, was ein stolzer Staat von seinen braven Bürgern erwarten durfte. Jedermann kannte die Sprachregeln. Georg wäre zutiefst befremdet gewesen, wenn ihn jemand nach einer eigenen Meinung gefragt hätte. Er besaß keine. Und er weigerte sich, persönliche Überzeugungen zu entwickeln. Andere Ansichten als seine Gäste zu vertreten, wäre dem Geschäft abträglich gewesen. Es war kontraproduktiv, überhaupt über Politik nachzudenken.

Die politischen Reden, Glückwünsche und Demutsadressen, die seine Gäste an den nationalsozialistischen Feiertagen von ihm erwarten durften, ließ er von einem eloquenten Oberkellner mit Bauch und Grandezza halten. Auch seine Angestellten, die sich über die Zwangspausen freuten, die ihnen die Feierlichkeiten bescherten, hörten mit ernsten Mienen zu. Sie kannten den Redner eher als unermüdlichen Erzähler mehr oder weniger geistreicher Zoten – aber wenn er sich bei diesen politischen Gelegenheiten zum Volkstribun aufschwingen wollte - - ihnen war es recht.

Und Georg stand im Hintergrund und achtete darauf, dass die Unterbrechung des Service nicht zu lange dauerte.

Er stottere, wenn er öffentlich reden müsse, behauptete Georg und sang laut und in einer falschen Tonart das Horst-Wessel-Lied und die Nationalhymne mit Inbrunst und zum deutschen Gruß erhobenem Arm wie alle es taten, wenn Norbert Sander, der wortgewaltige Oberservierer seine weitschweifigen Elogen endlich beendet hatte.

Er lehnte es ab, darüber nachzudenken, was er da eigentlich tat. Es entsprach den allgemeinen Erwartungen, war politisch korrekt und wurde von seinen Gästen honoriert. Es wäre unzuträglich gewesen, auch nur einen ernsthaften Gedanken an Außenseitertum zu verschwenden.

Die Verpächterin des Astoria bat ihn, den Betrieb im Seehotel weiterzuführen, bis ein neuer Pächter ihn übernähme. Eine auch nur kurzfristige Schließung würde sich negativ auf das Geschäft auswirken. Dem war nichts entgegenzuhalten. Er stimmte zu und vereinbarte rechtzeitig die kontinuierliche Übergabe des Inventars und der Ware, um den laufenden Geschäftsbetrieb nicht zu stören. Die gefundenen Gartenmöbel waren zu einem angemessenen Preis in der Inventarliste enthalten.

Während dieser beruflich ausgefüllten Zeit erhielt er einen langen, gefühlvollen Brief aus Heidelberg. Zuerst empfand er ihn als peinlich. Er konnte und wollte sich kaum noch an Ellen erinnern, und nun öffnete sie ihr Seelenleben vor ihm als sei inzwischen nichts geschehen. Als sei er ihr Bruder oder Geliebter. Als sei sie keine Gefahr für ihn. Es war unziemlich, taktlos, ärgerlich.

Sie berichtete, was er bereits wusste: dass man ihrer Mutter nahegelegt habe, sich von ihrem Vater zu trennen. Die Ehe sei blutschänderisch, ihre Aufhebung von nationalem Interesse, der Fortbestand unehrenhaft für eine deutsche Frau, vielleicht strafbar. Ellen sei als Halbjüdin und nach Maßgabe der Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre bestenfalls als Tochter einer durch Scheidung reingewaschenen deutschen Mutter tragbar. Offenbar sei die Eheschließung durch den damaligen Verfall der guten Sitten begünstigt und sie als deutsches Jungmädel fehlgeleitet gewesen. Die Partei wolle sich im Falle der Scheidung gern dafür einsetzen, dass die dann geschiedene deutsche Ehefrau nicht für den Schaden haftbar gemacht werde, der dem deutschen Volk durch das schuldhafte Verhalten des jüdischen Ehemanns entstanden sei, indem er feige die Verantwortung für den hohen Krankenstand im Einzugsbereich seiner Apotheke geleugnet und mit unbekanntem Ziel geflüchtet sei. Aber zuerst müsse der Scheidungsantrag gestellt werden, mit dessen alsbaldiger Bewilligung zuversichtlich zu rechnen sei.

Die angebliche Flucht ihres Vaters bestehe im Übrigen, berichtete Ellen, in seiner Verhaftung durch unbekannte zivile Beamte einer unbekannten Behörde, die nach Angaben auskunftswilliger Nachbarn eines Morgens in die Apotheke gekommen seien und ihren Vater ohne Angabe von Gründen mitgenommen und mit unbekanntem Ziel verschleppt hätten.

Ihre Mutter, schrieb sie weiter, habe das Ansinnen der Parteileute entrüstet zurückgewiesen. Sie betrachte es als unmenschliche Zumutung, habe sie mutig behauptet. Die Folge sei – und das mache sie sich nun zum Vorwurf –, dass ihr nach wenigen Wochen ihres Ehemanns Taschenuhr und der Ehering ausgehändigt wurden, nachdem ihr zuvor schriftlich mitgeteilt worden war, dass Günter Kleeberg, geboren am dritten Juni achtzehnhunderteinundachtzig in Berlin, Jude, bei dem Versuch, die deutsche Grenze illegal zu übertreten, verhaftet und wenig später an einer Lungenentzündung verstorben sei.

Sie und ihre Mutter, schrieb Ellen, tröste das Bewusstsein, wenigstens zu wissen, was ihrem Vater angeblich zugestoßen war. Andere aus dem Bekanntenkreis ihres Vaters seien einfach spurlos verschwunden, und niemand wolle wissen oder sagen, ob sie noch lebten oder wo sie sich befänden.

Georg geriet in einen Strudel widersprüchlicher Gefühle. Eine Art Selbsterhaltungstrieb drängte ihn, den Bericht zu vergessen, zu verdrängen, zu ignorieren, zu vernichten. Er wollte das alles nicht wissen. Andererseits hörte er nicht auf, den Brief wieder und wieder zu lesen, ihn nach Nuancen zu durchsuchen, die ihm bisher entgangen waren und ihn erschreckten. Gleichzeitig war er empört. Wie konnte sie es wagen, ihn zum Mitwisser zu machen? Wurde ihre Post, ihr Gang zum Briefkasten etwa nicht kontrolliert, der ordentlich mit ihrem Absender versehene Brief nicht geöffnet und von irgendeiner Geheimpolizei gelesen?

Er konnte es nicht leugnen: er hatte Angst. Angst um seine Zukunft, um seinen Beruf, um sein Leben. Und er wusste nicht, wie er mit dieser Angst umgehen sollte. War sie verwerflich? War sie überhaupt berechtigt? War sie lächerlich? Er wusste nur eines: Wissen war gefährlich und er hatte nicht die Absicht, sich wegen eines weinerlichen Briefs aus Heidelberg zum Systemgegner stempeln zu lassen. Nicht wegen einer verschmähten Scheidung. Es genügte, wenn die Weigerung der deutschen Ehefrau, sich von ihrem jüdischen Ehemann auf behördliches Verlangen zu trennen, letztlich zum Tod des alten Kleeberg geführt hatte. Seinen, Georgs, Untergang sollte sie nicht auch noch in Gang setzen.

Ellens Brief war eine Zumutung. Wütend zerriss er das Papier und spülte die Fetzen in die Kanalisation.