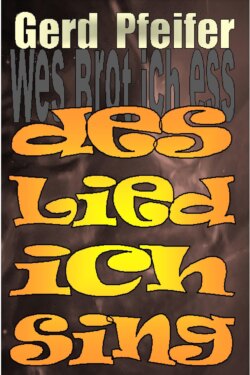

Читать книгу ...des Lied ich sing' - Gerd Pfeifer - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der alte Mann,

Оглавлениеwenn er jetzt, viele Jahrzehnte später, an Ellen denkt, ist voller Dankbarkeit. Was er an Bildung besitzt, hat er ihr zu verdanken. Nicht dass er alles nur von ihr gelernt hätte. Aber sie hat ihn verlockt, gierig nach Bildung zu sein. Auch wenn er immer noch überzeugt ist, dass schöngeistige Literatur seiner natürlichen Veranlagung zuwider ist. Den größten Teil seiner literarischen Kenntnisse – wenn denn seine Halbbildung, von der er kokett zu berichten weiß, überhaupt so etwas wie Wissen darstellt – verwendet er für boshafte Zynismen, die ihm wegen seines Alters und weil er nicht unvermögend ist, großmütig von den Getroffenen vergeben werden. Während der letzten Jahre hat er sich oft gefragt, wie lange ihm sein Sarkasmus als verzeihliche Altersbosheit noch vergeben wird. Wahrscheinlich nicht mehr lange; dann wird sein verstocktes Beharren auf abwegigen Standpunkten nur noch als Altersstarrsinn betrachtet und das absichtliche Fehldeuten nichtssagender Sprechblasen der Politikpriester als Altersdemenz bezeichnet werden.

"Ich sollte damit aufhören", sagt er laut in sein leeres Arbeitszimmer. "Aber wahrscheinlich würden die Leute das für einen altersbedingten Persönlichkeitsabbau betrachten."

Unlustig lacht er auf. Alles läuft auf eine Entmündigung hinaus. Auch die latente Angst vor dem Verlust seines Selbstbestimmungsrechts. Er seufzt. Theatralisch. Zu altern, wirklich alt zu werden, ist nicht nur lästig, es ist auch lebensgefährlich. Es müsste abgeschafft werden. Ein ebenso abgegriffener wie kindischer Wunsch.

Er nimmt den drahtlosen Telefonhörer in die eine und den Immobilienteil der Lokalzeitung in die andere Hand und geht nach oben ins Bad. Die neue Haushälterin wird das Rauschen des einlaufenden Badewassers hören und wissen, wo er sich befindet. Je älter er wird, desto mehr genießt er das morgendliche Vollbad. Früher hat er nur geduscht. Heute braucht er die entspannende Wirkung des heißen Wassers, das seinen frierenden Körper umhüllt.

Wie er diese Vergleiche mit der Vergangenheit hasst; ein untrügliches Zeichen zunehmenden Alters.

Die Immobilienpreise in der Stadt stagnieren. Noch vor ein paar Jahren hätte er sich gesorgt, vielleicht geärgert. Heute ist es eine Feststellung, die ihn kaum noch berührt. Er hat sich entschlossen, daran zu glauben, dass die Jahre, die er noch zu leben hat, nicht ausreichen werden, sein Vermögen zu verbrauchen. Und selbst wenn er sich täuschen sollte und alle Berater Unrecht haben – es würde ihn nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Hoffentlich. Er braucht nicht mehr viel. Allerdings verzieht er jedes Mal die Lippen zu einer skeptischen Grimasse, wenn er sich selbst davon überzeugen will, asketisch oder auch nur bescheiden leben zu können. Den Aufwand, den er gegenwärtig für sich treibt, hätte er früher verschwenderisch genannt.

Er kann sich erinnern, wie sehr ihn das Geld schmerzte, das er für die Schnittblumen ausgab, die nach spätestens zwei Tagen im Mülleimer landen würden, als er Ellens Eltern zum ersten Mal besuchte. Sie hatte es für an der Zeit gehalten, ihn in die Welt der Opernliebhaber einzuführen. Madame Butterfly war die erste Oper, die er sehen und hören sollte. Puccini schreibe Opern mit zeitgenössisch impressionistischer Melodik; die an sich gefälligen Melodien seien von Dramatik erfüllt und schmeichelten daher auch dem weniger geübten Ohr. So ähnlich drückte sie sich aus, um ihn auf den ungewohnten Hörgenuss – sie mochte Opern wirklich gern – vorzubereiten. Damit er die Handlung verstehen könne, händigte sie ihm rechtzeitig ein kleines beigefarbenes Textheftchen aus, dessen schwülstige Verse er getreulich las. Aber es wäre sicher unhöflich gewesen, ihr zu erzählen, welche Gefühle die als Arien gekennzeichneten Holperverse bei ihm auslösten. Dennoch war er voll gespannter Erwartung, ob ihm wenigstens die Musik gefallen würde.

"Es wäre schön, wenn Sie mich abholten, dann könnten wir uns gemeinsam hinfahren lassen", hatte Ellen gesagt und eine Flut von Gefühlen, Ängsten und Animositäten ausgelöst.

Offenbar spürte sie, wie sehr sie ihn erschreckt hatte, denn sie lachte und meinte: "Keine Angst, ich werde Sie nicht in eine Falle locken, und meine Eltern werden keinen künftigen Schwiegersohn erwarten. Sie möchten nur wissen, wer in der Oper an meiner Seite sitzt."

Dennoch wiegte Doktor Max, der leibhaftige Arzt aus dem Preußischen Verein für Kraftsport e.V., bedenklich seinen Kopf, als Georg ihn beim Hanteltraining beiseite nahm und ihn fragte, was er anziehen müsse und was Ellens Eltern von ihm erwarten könnten.

"Das sieht aber bedenklich nach Verlobigung aus", warnte er.

Georg schüttelte heftig seinen Kopf: "Unsinn! Sie ist fünf Jahre älter als ich; nicht einmal ihre Hand habe ich bis heute gehalten."

"Umso schlimmer! Sie glaubt bestimmt, dass du es ernst meinst."

"Quatsch! Sie hat gesagt, dass wir gemeinsam in die Oper gehen. Sonst nichts."

"Na, ja, du musst es wissen."

Und dann instruierte er ihn, dass er Blumen mitzubringen habe. Für Ellen und für ihre Mutter. Die Einführung in die Familie war damals eben doch fast ein Heiratsversprechen.

"Keine Geschenke für den alten Herrn."

Georg fragte sich, ob Doktor Max loyal genug war, ihm zuverlässig zu raten. Oder würde er ihn hinterhältig ins offene Messer rennen lassen? Einfach so. Aus Spaß. Um seine Überlegenheit zu demonstrieren. Ellen hatte schon oft genug über Georg gelacht. Glaubte er. Und verzieh ihr ohne beleidigt zu sein. Aber es wäre entwürdigend, wenn er sich bei ihren Eltern zum Narren machte. Andererseits – wen außer Doktor Max könnte er fragen, wie man sich bei einer solchen Gelegenheit benimmt? Er kannte niemand, der schon einmal in der Oper war, und bestimmt keinen, der den Eltern eines Mädchens Blumen mitgebracht hatte, als er sie abholen kam. Er musste sich auf Doktor Max verlassen.

Schließlich erwies sich alles als ganz einfach. Das Hausmädchen nahm ihm die Blumen ab, nachdem Ellens Mutter sie pflichtgemäß bewundert hatte. Ellen behielt ihren kleinen Strauß eine Weile in der Hand, dann war auch er plötzlich verschwunden. Georg wusste nicht, wo er geblieben war. Der alte Herr war freundlich und eigentlich völlig uninteressiert an dem jungen Mann, der seine Tochter in die Oper führte. Ellens Gesangsunterricht schien er für eine typisch weibliche, aber verzeihliche Marotte zu halten, und ihre Tätigkeit als Buchhändlerin für den ebenso modischen wie untauglichen Versuch, sich in einer Welt, die von Männern wie selbstverständlich beherrscht wird, zu emanzipieren. Anscheinend war er froh, dass ihr nichts Kostspieligeres als Singen und das Anpreisen von Büchern als Freizeitbeschäftigungen eingefallen waren. Frau Kleeberg lud ihn zu einem gelegentlichen Abendessen ein, eine Aufforderung, die niemand ernst zu nehmen schien, und dann war das Taxi da. Ellen und er stiegen ein, und mehr war nicht geschehen. Er hatte es überstanden. Es war keine Zeit gewesen, sich lächerlich zu machen.

Die fand sich erst einige Zeit später, als er doch noch zu einem formlosen Abendessen eingeladen worden war. An die Peinlichkeit, mit zwei Blumensträußen in der Hand in der S-Bahn zu stehen, hatte er sich inzwischen gewöhnt. Einmal glaubte er, Marie habe ihn gesehen, als er den Blumenladen verließ. Aber er hatte sich wohl getäuscht. Oder sie war taktvoller als er es bisher für möglich gehalten hatte, denn sie sagte nichts, als er – ohne Blumen – zu ihr kam.

Dass Ellen kurz vor dem Abendessen hellauf lachte und selbst ihre Mutter, die – davon war er überzeugt – gewöhnlich viel rücksichtsvoller als ihre Tochter auf seine Ungeschicklichkeiten reagierte, sich eines Schmunzelns nicht erwehren konnte, war auf eine Bemerkung zurückzuführen, die er eigentlich als vorsichtiges Kompliment verstanden wissen wollte.

"Wie zu einer Gala gedeckt", hatte er beim Anblick des Esstischs unter dem Kristalllüster bewundernd gesagt. "Woher wissen Sie, wie zu einem Festessen eingedeckt wird?"

Ellen klärte ihn auf, dass in einem bürgerlichen Haushalt stets an einem gedeckten Tisch des Speisezimmers gegessen wird. Ihre Mutter formulierte es eleganter:

"Wenn mein Mann zu Hause isst oder Gäste anwesend sind, wird üblicherweise im Speisezimmer serviert. Nur wenn Ellen und ich allein zu Abend essen, was leider viel zu oft geschieht, geht es manchmal etwas formloser zu."

Hätte Ellens Vater mit am Tisch gesessen, wäre Georg die Szene sicher äußerst peinlich gewesen. Aber allein mit den beiden Frauen, die es offenbar gut mit ihm meinten, war ihm die Situation gerade noch ertragbar erschienen.

Wie die silbernen Bestecke gehandhabt wurden, die im Hause der Kleebergs anscheinend ständig in Gebrauch waren, hatte er den Gästen abgeschaut, die er hin und wieder in den Clubräumen des Bierlokals bedient hatte. Auch sein Lexikon des Gastgewerbes war ihm eine Hilfe gewesen. In seinem Elternhaus und bei allen anderen, die er näher kannte, beschränkten sich die Tischsitten auf die Vermeidung des Unappetitlichen. Mahlzeiten wurden nicht zelebriert. Essen war eine Notwendigkeit. Daran auch noch Zeit und Förmlichkeiten zu verschwenden, wäre unziemlich gewesen. Ein mit Leinen und versilberten Bestecken gedeckter Tisch war gut zahlenden Gästen vorbehalten, und die gab es selten in der Gastwirtschaft seines Vaters.

Nicht nur die bürgerlichen Szenen im Speisezimmer der Kleebergs waren eine unbekannte Welt für ihn. Ellen hatte ihn eingeladen, an einer sonntäglichen Matinee teilzunehmen. Sie würde – solo und im Duett – singen und ein paar Musiker der Hochschule würden Schubert und Mendelssohn spielen.

Er war zu festlich für ein Morgenkonzert angezogen, und nachdem er einmal zu früh zu klatschen begonnen hatte und niedergezischt worden war, hielt er sich mit Beifallsbekundungen, selbst nach Ellens Liedern, vornehm zurück. Er wusste nicht, ob sie seinen peinlichen Beifall bemerkt hatte. Jedenfalls sagte sie nichts, und auch ihre Mutter, die weiter vorn saß und während der Pause mit anderen Damen und mit Ellens Gesangslehrer in ein Gespräch vertieft war, das er nicht durch sein Hinzutreten zu stören wagte, äußerte sich später nicht zu dem beschämenden Vorfall.

Die Lieder, die da gesungen wurden, bedeuteten ihm nichts. Im Stillen stimmte er Ellens Vater zu, der die Matinee für Zeitverschwendung und alle Menschen, die damit den Morgen verbrachten, für kulturbeflissene Tagediebe hielt. Dennoch war er natürlich stolz auf seine Tochter, und seiner Frau erlaubte er in unübersehbar liebevoller Herablassung das Vergnügen, sich in dieser Gesellschaft heimisch zu fühlen.

Georg mochte den alten Herrn, der abfällig über das Bildungsbürgertum redete und gleichzeitig Frau und Tochter bewunderte, die dazugehörten. Er sprach mit Ellen über die Wertschätzung, die er für ihren Vater empfand; und sie schaute ihn erstaunt an – ein wenig respektvoll, glaubte er –, lächelte leicht, nahm seinen Arm und sagte nichts.

Jedes Mal wenn sie ihm auf diese Weise körperlich nahe kam, fragte er sich, worauf ihre Freundschaft wohl hinauslaufen mochte. Meistens behandelte sie ihn wie einen kleinen Bruder, war sich aber wohl bewusst, dass er nicht die Absicht hatte, sich auf Dauer mit dieser Rolle abzufinden. Was dann geschehen würde – darüber waren sich beide nicht im Klaren. Feststand, dass sie fast sechs Jahre älter war als Georg. Aber nicht selten benahm er sich erwachsener als sie. Dann fühlte sie sich in seiner Gegenwart plötzlich jung und unerfahren, und er wurde vorübergehend ihrem Vater ähnlicher als es seinem Alter zustand. Jedenfalls fand sie es schmeichelhaft, von ihm bewundert zu werden – und alle anderen Entscheidungen schob sie vor sich her, auch wenn ihre Mutter ihr unmissverständlich zu verstehen gab, dass sie das geschwisterliche Verhältnis, in das sie ihn gedrängt hatte, nicht endlos fortsetzen konnte.

"Sieh' ihn an! Er ist ein Mann und eines Tages wird er sich dessen bewusst werden!", warnte sie ihre Tochter.

Diese Gefahr allerdings war geringer als ihre Mutter fürchtete. Er hatte längst gelernt, mit seiner Männlichkeit umzugehen und lebte mit Marie auf eine recht unkomplizierte Art zusammen. Mit ihren Hotelbesuchen verdiente sie mehr Geld als er. Es hatte sich ein Kreis von Stammkunden gebildet, die Maries Dienste ziemlich regelmäßig in Anspruch nahmen. Neue Bekanntschaften schloss sie mehr aus Neugier als aus Notwendigkeit, und wenn jemand glaubte, so etwas wie Besitzansprüche geltend machen zu können, brach sie die Verbindung rundheraus ab. Auf eine gewisse Weise blieb sie ihrem nächtlichen Beschützer ein Rätsel.

Sie war selten misslaunig oder ihrer Freier überdrüssig. Wenn sie ihn bat, sie zu einer neuen Bekanntschaft zu begleiten – nur dann sprach sie über ihre Eindrücke, die sie von dem Mann besaß, später schwieg sie sich aus, auch wenn Georg das eine oder andere Mal fragte, ob sich ihre Erwartungen erfüllt hätten –, war sie voller Vermutungen und einer gewissen Vorfreude, die er nicht verstand, wohl auch nicht verstehen wollte. Und was ihn mehr noch als alles andere wunderte, war ihr ungetrübtes Verlangen, ihre Lust und ein beinahe kindliches Begehren nach immer mehr Zuwendung, wenn sie später mit ihm schlief.

Aber im Grunde machte er sich nicht viel Gedanken über Maries Seelenleben. Sie verlangte nicht mehr von ihm als er zu geben bereit war. Das machte ihr Zusammenleben unkompliziert. Für ein bisschen Sicherheit, die er ihr garantierte, wurde er ordnungsgemäß bezahlt und alles Weitere würde sich zur rechten Zeit finden. Denn dass sie nicht auf Dauer so würden weiterleben können, war beiden bewusst.

Natürlich wusste Ellen nichts von Maries Existenz. Und Marie ahnte allenfalls, dass Georg gelegentlich eine andere Welt besuchte, die sicher nicht ohne Frauen war. Aber selbst wenn sie Ellen und Georgs Gespräche mit ihr gekannt hätte – als Gefahr würde sie die gerade noch im heiratsfähigen Alter und in ihren Augen vertrocknete alte Jungfer Ellen nicht wahrgenommen haben.

Seine Berliner Zeit betrachtete Georg als Lehrjahre. Nicht erst im Nachhinein. Jede Minute, die er auf dem verfetteten Holzrost hinter dem Ausgabetresen verbrachte, erinnerte ihn daran, dass er mehr wollte als die Kontrolle über eine Handvoll serviler Kellner. Fremdbestimmte Arbeit war ihm suspekt. Es war Sklavenarbeit. Und er wollte kein Sklave sein. Natürlich gibt es keine völlige Unabhängigkeit. Seine fast schon illusionären Zukunftspläne verschlossen ihm nicht die Augen vor der Erkenntnis, dass er wie alle anderen in einer Welt von gegenseitigen Abhängigkeiten gefangen war. Aber in dieser Welt der Repressionen war er gewillt, um jeden Fußbreit persönlicher Freiheit zu kämpfen. Das erzählte er Marie während der seltenen Augenblicke, in denen er seinen postkoitalen Offenbarungsbedürfnissen nachgab. Darüber diskutierte er mit Doktor Max, wenn sie nach dem Training ein Bier miteinander tranken, weil alle anderen Getränke, die eigentlich beide bevorzugten, im Vereinsheim als unmännlich galten. Und natürlich breitete er seine Wunschvorstellungen auch aus, wenn er zusammen mit Ellen ihre Arbeitspausen in dem kleinen Café wie einen geheimen Schatz genoss.

Weitere Vertraute besaß er nicht. Er war kein geselliger Mensch. Zwangloses Beieinander war ihm in der Schankstube seines Vaters zu einem Vorwand für Trinker geworden. Extrovertiert war er nur im Beruf. Seine scheinbare Offenheit war professionell, auf ein Trinkgeld oder andere Vorteile gerichtet. Insoweit war er ein einfacher Charakter.