Читать книгу Durch den Eisernen Vorhang - Gottfried Niedhart - Страница 14

Nationale Interessen und Friedenssicherung

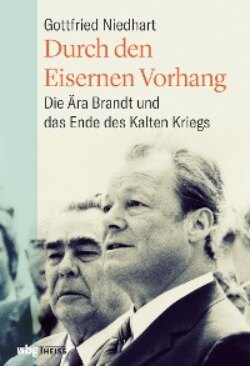

ОглавлениеDamit sind die Themenschwerpunkte dieses Buches genannt. Am Anfang steht eine Beschreibung der kommunikativen Elemente, die der Ostpolitik den Anstrich des Neuen gaben. Dass vielfach von der „neuen“ Ostpolitik gesprochen wurde, vom „großen Werk der neuen Ostpolitik“42, hing zum einen mit der unzweideutigen Hinnahme des territorialen Status quo zusammen, zum anderen mit der neuen Qualität und Quantität der Ost-West-Kontakte. Sie machten die Ostpolitik zu einem weltweit mit großer Aufmerksamkeit registrierten kommunikativen Ereignis. Geradezu spektakulär waren die deutsch-deutschen Gipfeltreffen 1970 in Erfurt und Kassel. Sie waren ebenso ungewohnt wie die Begegnung zwischen Bundeskanzler Brandt und dem Generalsekretär der KPdSU Leonid Breschnew 1971 in Oreanda am Schwarzen Meer in beinahe privat anmutender Atmosphäre. Darüber hinaus lebten die Ost-West-Kontakte vom Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft. Ostpolitik und Osthandel förderten ebenso wie ihr Gegenstück Westpolitik und Westhandel in den Warschauer-Pakt-Staaten auf je eigene Weise und sich wechselseitig verstärkend den Austausch über die Linie hinweg, die nach wie vor Ost und West in Europa trennte.

Die Bundesrepublik konnte sich in der Ära Brandt aus zwei Gründen an die Spitze der Entspannungspolitik in Europa setzen. Zum einen entsprach sie den in Ost und West bestehenden Erwartungen hinsichtlich einer Respektierung der nach dem Krieg gezogenen Grenzen. Zum anderen fand sie im Übergang von den 1960er- zu den 1970er-Jahren zu einem Selbstverständnis als westlicher Teilstaat der Deutschen, der spezifische Interessen verfolgte. Zwar handelte es sich nicht um einen Nationalstaat klassischer Prägung, aber der Begriff des nationalen Interesses fand gleichwohl Eingang in den politischen Diskurs. Die Anerkennung der ostdeutschen Staatlichkeit eröffnete die Möglichkeit, in Bezug auf die Bundesrepublik von nationalem Interesse zu sprechen, auch wenn sie nur einen Teil der Nation darstellte. Brandt legte Wert darauf, „nationales Interesse“ und „internationale Zusammenarbeit“ als aufeinander bezogene Größen darzustellen. Das auf Kooperation und Multilateralismus angelegte Grundmuster schloss allerdings den Willen zur Selbstbehauptung keineswegs aus. Dieser Wille war schon während der Adenauerära nicht zu übersehen gewesen, als die Bundesrepublik auf der Bühne der internationalen Politik laufen lernte. Nun verstärkte sich dieser Trend.

Ob dies Auswirkungen auf die Stellung der Bundesrepublik im westlichen Bündnis haben könnte, war eine viel diskutierte Frage. Die Antwort der sozial-liberalen Regierung erfolgte in Gestalt einer doppelten Westbindung: zum einen durch die fortdauernde Rückbindung an den Westen im Rahmen der NATO und der EG, zum anderen durch die strikte Abgrenzung gegenüber dem internationalen Kommunismus. Aus der doppelten Westbindung folgte eine zweifache Absage – sowohl an Neutralitäts- als auch an Volksfrontkonzepte. Erstere war nötig, um weit verbreiteten Befürchtungen entgegenzutreten, die Bundesrepublik könnte in eine Position der Neutralität zwischen Ost und West abdriften. Letztere war geboten, um die Entspannungspolitik gegenüber kommunistischen Staaten nicht als ideologische Öffnung für kommunistische Parteien erscheinen zu lassen.

Wenn die Bundesregierung den inneren Zusammenhang von West- und Ostpolitik betonte, so ging es im Kern immer um das Ziel einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Das normative Bekenntnis zum Frieden fehlte international in keiner Begründung für eine Politik der Ost-West-Entspannung. Der Friedensbezug der sozial-liberalen Entspannungspolitik musste aber über die übliche Pragmatik hinausgehen. Denn Frieden im Osten konnte es für die Deutschen und mit ihnen nur geben, wenn die Verpflichtung zur gewaltfreien Koexistenz durch den Blick auf tiefere Schichten ergänzt wurde, die das Bild von Deutschland in Polen, der Sowjetunion und anderen Ländern Ostmittel- und Südosteuropas prägten. Noch stärker als der machtpolitische und ideologische Ost-West-Gegensatz standen die deutsche Gewaltherrschaft und Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg einer befriedeten Normalisierung der Beziehungen im Wege. Wenn sich Brandt am „Generalnenner Friedenssicherung“ orientieren wollte,43 wie er 1971 in seiner Rede aus Anlass der Verleihung des Friedensnobelpreises betonte, so war damit gemeint, dass die neue Ostpolitik der Komplexität von Gewalterfahrungen begegnen musste, die sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch im Kalten Krieg wurzelten.

Bereits 14 Jahre zuvor hatte ein anderer Nobelpreisträger, der wie Brandt 1913 geborene Albert Camus, das ganze Gewaltspektrum benannt, welches das Leben der „zu Beginn des Ersten Weltkriegs geborenen Menschen“ prägte, vom Spanischen Bürgerkrieg und Zweiten Weltkrieg bis hin zur drohenden „Zerstörung durch Atomwaffen“.44 Was der mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete französische Philosoph und Schriftsteller, der 1957 auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückblickte, als Problem Europas und der Weltpolitik darstellte, hatte für Brandt ursächlich mit der deutschen Geschichte zu tun. Aus dem Schatten des Zweiten Weltkriegs kamen die Deutschen nur heraus, wenn Anstrengungen zur Versöhnung unternommen wurden. Nur dann konnte die Bundesrepublik eine wirkungsvolle Rolle im globalen Trend der Ost-West-Entspannung spielen.

Welche Konsequenzen eine Politik der Annäherung und Friedenssicherung, die West- und Osteuropa umfasste, letztlich haben würde, blieb abzuwarten. Gewünscht und erwartet wurde jedenfalls Gegensätzliches. Die Staaten des Warschauer Pakts verbanden mit Entspannung vor allem ihr Interesse an der Bekräftigung der Nachkriegsordnung. Die westdeutsche Ostpolitik hingegen ging von den gegebenen Realitäten aus, um sie auf längere Sicht allmählich zu verändern. Zu unterscheiden ist daher zwischen der Ostpolitik als Ereignis, das zum Abbau von Spannungen und zum Aufbau von Kontakten beitrug, und Entspannung als Prozess, der aus Bonner Sicht eine transformatorische Dynamik hin zu einer europäischen Friedensordnung auslösen sollte. Das Ereignis war eine Angelegenheit intentionalen politischen Handelns. Unklar war, ob daraus ein Prozess von längerer Dauer werden konnte, an dessen Ende ein nachhaltiger Wandel stünde. Der Prozess der Entspannung konnte angestoßen werden. Danach war er beeinflussbar, aber nicht steuerbar. Sein Verlauf hing davon ab, wie unterschiedliche Entspannungskonzepte aufeinander einwirkten. Vereinfacht formuliert, wünschten die Regierungen der Warschauer-Pakt-Staaten die Erhaltung ihrer politischen Systeme und des territorialen Status quo, während die Bundesrepublik auf friedlichen Wandel abzielte. Wenn die Staatlichkeit der DDR anerkannt wurde, so bedeutete dies nicht, dass auf die Überwindung der deutschen Teilung verzichtet wurde. Wenn mit der Ostpolitik die Hegemonialstellung der Sowjetunion in Osteuropa fürs Erste hingenommen wurde, so bedeutete dies nicht, dass sie in aller Form anerkannt oder als dauerhaft betrachtet wurde. So gesehen, blieb die Bundesrepublik auch nach den Ostverträgen ein revisionistischer Staat, der die bestehende Lage als unhaltbaren Zustand des Übergangs verstand und den Prozess der Entspannung zu seinen Gunsten nutzen wollte.

Diese Themenübersicht zeigt, dass die sozial-liberale Entspannungspolitik sich in unterschiedlichen Zeithorizonten bewegte. Kurzfristig ging es um den Ausbau von Kontakten und die Herstellung geregelter Beziehungen zu allen Staaten des Warschauer Pakts. Mit der Entstehung der Ostverträge sowie ihrer politischen und rechtlichen Bedeutung hat die Forschung sich eingehend befasst. Ergänzend dazu soll im Folgenden die Kommunikation der Vertragspartner dargestellt werden. Was innerhalb der westlichen Welt gang und gäbe war, musste in Richtung Osten erst angebahnt und erfahrbar gemacht werden. Im persönlichen Dialog und in wiederkehrenden Begegnungen konnten sich beide Seiten aus erster Hand näher kennenlernen, sich „beriechen“.45 Gängige Vorstellungen voneinander konnten überprüft und gegebenenfalls korrigiert, Feindbilder relativiert, Misstrauen zerstreut werden. Vermehrte Kontakte konnten helfen herauszufinden, wo bei aller fundamentalen Gegensätzlichkeit gemeinsame Interessen bestanden. Mit ihrer Kommunikation nach Osten fügte sich die Bundesrepublik in den globalen Entspannungstrend ein, verstand sich aber darüber hinaus als dessen europäischer Verstärker. Als eine der Führungsmächte des Westens beanspruchte sie eine exponierte entspannungspolitische Rolle an der Frontlinie des Ost-West-Konflikts. Dabei markierte die Ostpolitik als kommunikatives Ereignis den Einstieg in einen Entspannungsprozess, der sich als antagonistische Kooperation darstellte und mit dem sich sehr unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich seiner Auswirkungen verbanden. Der Kalte Krieg war vorbei, aber das Projekt der Entspannung blieb ein offener Prozess.

Die genannten Schwerpunkte machen deutlich, dass keine der Chronologie folgende Darstellung geboten wird. Die Aufmerksamkeit gilt einzelnen Aspekten, die in ihrer Gesamtheit das ganze Themenfeld der Ostpolitik und der internationalen Entspannungspolitik ausmachen. Um eine Einordnung in die zeitliche Abfolge zu erleichtern, findet sich im Anhang eine Zeittafel. Die dort fixierten Ereignisse können an verschiedenen Stellen des Buches auftauchen. Dies darf nicht als störende Wiederholung missverstanden werden, sondern als Wiederaufnahme in einem anderen Zusammenhang. So war das deutschsowjetische Gipfeltreffen von Oreanda im September 1971 ein kommunikatives Ereignis, spielte aber auch unter dem Gesichtspunkt der Interessenwahrnehmung und -durchsetzung eine wichtige Rolle.

Durchgehend wird die Ära Brandt in ihren internationalen Bezügen dargestellt. Die Bundesrepublik beanspruchte einen zunehmenden Handlungsspielraum, blieb aber als nicht-nukleare Mittelmacht den Prinzipien verpflichtet, die ihre Außenpolitik von Beginn an bestimmt hatten. Dazu zählten die Selbstbindung in transatlantische und westeuropäische Strukturen und die Definition nationaler Interessen als mit anderen Staaten in einem multilateralen System verflochtene Interessen. Immer wieder wird politisches Handeln beleuchtet. Vorrangig geht es allerdings um Annahmen und Erwartungen, um Argumente und Überzeugungen, von denen sich die Entspannungspolitiker leiten ließen. Ihre Vorstellungen von den Strukturen internationaler Politik im Kontext des Ost-West-Konflikts und ihre unterschiedliche Wahrnehmung der Partner beziehungsweise Gegner in Ost und West stehen im Zentrum der Darstellung. Sie werden aus dem Quellenmaterial heraus beschrieben, um dem Denken und der politischen Sprache der Akteure und ihren Diskussionsverläufen auf die Spur zu kommen.46 Die methodische Grundentscheidung besteht darin, die zeitgenössisch verwendeten Begriffe ernst zu nehmen und als handlungsleitende Ideen zu verstehen. Wie in der Ära Brandt über den Kalten Krieg und über Entspannung als aufeinanderfolgende Phasen des Ost-West-Konflikts gesprochen wurde, verrät nicht nur etwas über die subjektive Wahrnehmung der Akteure, sondern auch über den tatsächlichen Wandel in den Ost-West-Beziehungen.

Die Ostpolitik der sozial-liberalen Regierung zeichnete sich durch eine neue Form der Kommunikation mit der Sowjetunion aus. Als Führungsmacht des Warschauer

Pakts beanspruchte sie, mit der Bundesrepublik auch über Themen zu verhandeln, die ihre Klientelstaaten betrafen. Parallel zur üblichen diplomatischen Ebene existierte ein sogenannter Kanal, über den Bundeskanzler Brandt und der

Generalsekretär der KPdSU Breschnew in direkten Austausch treten konnten. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die neue deutsch-sowjetische Gesprächskultur, als Brandt einer Einladung zu einem dreitägigen Meinungsaustausch in

Oreanda am Schwarzen Meer folgte. Die Begegnung stand am Anfang einer ganzen Serie von ost-westlichen Gipfeltreffen. Am Rand ihrer ernsten politischen

Diskussionen nutzten Brandt und Breschnew die Gelegenheit zum näheren persönlichen Kennenlernen. Eine Bootsfahrt am 17. September 1971 vor der Küste der Krim sorgte für entspannte Momente.