Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

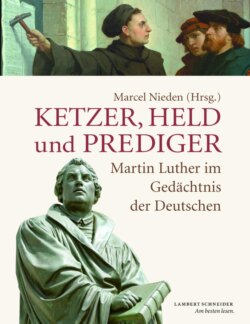

Imago Lutheri – Darstellungen in der Kunst

ОглавлениеDie visuellen Vorstellungen Martin Luthers sind bis heute wesentlich von den Arbeiten der Cranach-Werkstatt bestimmt. Anfangs steuerte noch der kurfürstliche Hof das Image, das Lucas Cranach d.Ä. mit seinen Lutherporträts nach außen verbreitete. So wurde der berühmte Kupferstich des jugendlichentschlossenen Augustinermönchs aus dem Jahr 1520 wohl auf obrigkeitliche Weisung zunächst zurückgehalten (Abb. 16). Wie Untersuchungen zum Wasserzeichen der Abzüge ergeben haben, kam der Druck erst in den 1570er-Jahren in Umlauf.49 Lange nach dem Augsburger Religionsfrieden, als das Luthertum bereits dem konfessionellen Abschluss zusteuerte, fand der ‚rebellische Mönch‘ seine Verbreitung. Veit Thim griff in seinem Triptychon von 1571, das Luther in drei verschiedenen Lebensphasen zeigt, noch auf die ‚gemäßigtere‘ Darstellung des jungen Luther (mit dem Buch) zurück, die der kurfürstliche Hof in den frühen 1520er-Jahren verbreitet sehen wollte (Abb. 17). Das Triptychon beweist nicht nur die bleibende Vorbildfunktion der cranachschen Porträttypen. Es offenbart zugleich auch mit seinen auf bestimmte Lebensstationen Luthers Bezug nehmenden Bildunterschriften eine gewisse Spannung zwischen der Absicht des Luthergedächtnisses und der sakralen, kultisch besetzten Form des Triptychons.50

Obgleich sich Luther deutlich gegen die kultische Verehrung der Heiligen ausgesprochen hatte, wurde er nach seinem Tod bald selbst auf Altären dargestellt. Die Künstler nahmen häufig konventionelle Bildkonzepte auf, versuchten dann aber, Luther einen speziellen, nicht einfach den bisherigen Verehrungsgewohnheiten entsprechenden Platz im Bild zuzuweisen.51 Ein aufschlussreiches Beispiel solcher Lutherdarstellungen auf Altären ist der sogenannte Cranach-Altar der Weimarer Stadtkirche, auf dem Luther neben dem Künstler, Lucas Cranach d.Ä., und Johannes dem Täufer am rechten Bildrand zu stehen kommt (Abb. 18). Die traditionelle Kreuzigungsdarstellung wurde hier lutherisch modifiziert: Nicht nur die das Kreuz umgebenden Personen (der auferstandene, Tod und Teufel besiegende Christus, Luther und Johannes der Täufer als ‚Christusanzeiger‘), sondern auch der das Gegenüber von „Gesetz und Evangelium“ allegorisch darstellende Hintergrund sind Neuerungen. Der auffällige „Blutstrahl der Gnade“ (Friedrich Ohly) nimmt dagegen ein mittelalterliches Motiv auf. Das Bild ist im jetzigen Zustand, ergänzt durch zwei Seitenflügel mit den Darstellungen Herzog Johann Friedrichs und seiner Familie, Teil eines fürstlichen Epitaphs. Lucas Cranach d.Ä. hatte es ursprünglich wohl als Eigen-Epitaph entworfen.

Abb. 21: Luther als der Kirchenvater Hieronymus beim Bücherstudium; Wolfgang Stuber, Kupferstich, 1587/88.

Abb. 22: In der Marktkirche zu Halle erinnert ein auf der Brüstung gegenüber der Kanzel angebrachtes Porträtrelief mit Lutherrose den Prediger an den Wittenberger Propheten; Jobst Kammerer, Putzrelief, 1553.

Abb. 23: Auch auf Münzen wurde der von Cranach d.Ä. geschaffene Bildtypus des barhäuptigen ‚alten‘ Professors verbreitet; Johannes Wilhelm Reiffenstein, Goldguss, 1546.

Typisch für die Cranach-Werkstatt war die Kombination von Gedächtnisbild und Bekenntnisbild: Luther wurde in Szenen, in denen das evangelische Sakramentsverständnis oder die Leitunterscheidung von Gesetz und Evangelium dargestellt wurde, als Jünger, Geistlicher, Prediger oder Taufpatron gleichsam eingebunden. Zusammen mit dem Reformator Jan Hus, dem Vorkämpfer des „Laienkelchs“, teilt er auf der Darstellung eines wohl der Cranach-Werkstatt entstammenden Holzschnittes das Abendmahl an die beiden sächsischen Kurfürsten Friedrich den Weisen und Johann den Beständigen aus (Abb. 19). Mit der bildhaften Darstellung der ‚neuen‘ Lehre wurden so zugleich deren Wegbereiter und Erneuerer erinnert.52 Vor allem bei den Altarbildern hielt Lucas Cranach d.J. Luther aus der Bildmitte. Kultischen Rezeptionsmustern sollte damit entgegengewirkt werden. Dass man sich nicht immer scheute, solche Muster zu bedienen, belegt der Altar aus der Kirche von Großkromsdorf bei Weimar (Abb. 20). Dort ersetzte man im Seitenflügel eine von zwei Bischöfen flankierte Heiligenfigur wohl kurz nach 1546 durch eine hölzerne Lutherplastik, die eine der frühesten Vollplastiken Luthers darstellen dürfte. Die Darstellung des Reformators mit Schaube und weißen Lederstiefeln sowie dem Buch in den beiden Händen orientiert sich offensichtlich am Wittenberger Bildepitaph der Cranach-Werkstatt. Aufgrund der Rahmung konnte Luther in dieser Montage wie ein Heiliger erscheinen, der vergleichbar den ihn umgebenden Figuren sein Attribut, die Bibel, in Händen hält.

Die bereits in einigen der frühen Cranach-Porträts erkennbare Absicht, Luther dem gelehrten Publikum im Gestus des Humanisten zu präsentieren, wurde von anderen Künstlern weiterverfolgt. In Aufnahme des bekannten Dürer-Kupferstichs Hieronymus im Gehäuse schuf Wolfgang Stuber ein (seitenverkehrtes) Gegenstück, das Luther als Professor am Lesepult in der Studierstube zeigt (Abb. 21). Luther wird hier mit dem Kirchenvater Hieronymus parallelisiert: Wie Hieronymus sprachgewaltig die maßgebliche lateinische Übersetzung der Bibel geschaffen hatte, so Luther in den Augen des Künstlers die maßgebliche deutsche Übersetzung. Die Parallelisierung ging dabei so weit, dass selbst der Kardinalshut, der Löwe und der Rosenkranz erhalten blieben. Durch derlei Anleihen sollte Luther nicht zuletzt auch als ein humanistischer Gelehrter im Gedächtnis bleiben.

Abb. 24: Unprätentiös, in streng akademischer Aufmachung erschienen die Kommentare des Lutherkritikers Johannes Cochlaeus, die das katholische Lutherbild bis ins 19. Jahrhundert hinein prägten; Titelblatt der Ausgabe Mainz 1549.

Abb. 25: Reformatoren und Reformatorenschüler ‚zerfleddern‘ den Leichnam Luthers – drastischer Ausdruck der innerprotestantischen Lehrstreitigkeiten; [Monogrammist TK], Holzschnitt, Illustration des Flugblattes „Siehe, wie das elend Luthertum“ von Johannes Nas, [o.O.] 1568.

Im Vergleich zu vollplastischen Darstellungen begegnen freilich Reliefdarstellungen zunächst häufiger. Ein markantes Beispiel ist das mehrfach kopierte beziehungsweise adaptierte Rundbild von Jobst Kammerer in der Marktkirche zu Halle aus dem Jahr 1553 (Abb. 22). Das Relief wurde an der Brüstung gegenüber der Kanzel angebracht, so dass es dem Prediger während der Kanzelrede im Blick und in Erinnerung blieb. Der Reformator hielt Einzug in den Kirchenraum, wobei sich auch hier die Platzierung und Präsentation nicht leicht von den Formen der traditionellen Heiligenmemoria befreien konnten.

Auch auf dem Weg der Münzprägung konnte ein bestimmtes Bild Luthers vermittelt werden. Dass sich die auf den Münzen verbreiteten Darstellungen gleichfalls an den von der Cranach-Werkstatt geschaffenen Bildtypen orientierten, beweist etwa die von Johannes Wilhelm Reiffenstein, einem Freund Luthers, gefertigte Medaille, deren Vorderseite den barhäuptigen ‚alten‘ Professor „in seinem 63. Lebensjahr“ allerdings selbstbewusst und wenig altersmüde präsentiert (Abb. 23). Die Rückseite trägt die Inschrift: In silentio et spe erit fortitudo vestra – Luthers Wahlspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja, den er in der ersten Gesamtausgabe seiner Bibelübersetzung mit der Wendung „durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein“ (Jes 30,15∗) wiedergegeben hatte. Als Trostwort angesichts des nahenden Krieges hatte es im Jahr 1546 zweifellos einen besonderen Klang.