Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

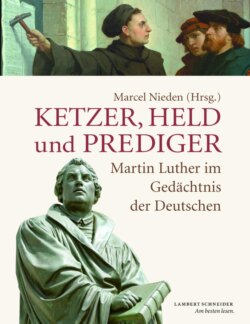

Luther kontrovers – Bild und Anti-Bild

ОглавлениеNur drei Jahre nach Luthers Tod, im Jahr 1549, publizierte der prominente Luthergegner Johannes Cochlaeus unter dem Titel Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis (Kommentare zu den Taten und Schriften des Sachsen Martin Luther) eine umfassende, zahlreiche Originalzeugnisse aufnehmende, teilweise aber auch verkürzende, annalistisch angelegte Lebensgeschichte Luthers, die er im Wesentlichen wohl schon im Jahr 1535 fertiggestellt und auf die letzten Lebensjahre hin ergänzt hatte (Abb. 24). Cochlaeus entwarf darin ein Anti-Bild zu dem protestantischerseits propagierten „Propheten“ und „Werkzeug Gottes“: Luther erscheint als ein ehrgeiziger, triebgesteuerter, eigensüchtiger Rebell, der schon den Streit mit Johann Tetzel um den Ablass nur ex livido invidiae affectu53 („aus neidischem Affekt“) angezettelt habe. Fehlprophezeiung und Fürstenverachtung des Wittenbergers werden gegen das Bild der Lutheraner betont. Die Wirkung der Kommentare war enorm. Nach den Forschungen Adolf Hertes bestimmte die tendenziöse Sicht des Cochlaeus das katholische Lutherbild bis ins 19. Jahrhundert hinein.54 Aber auch auf protestantischer Seite kam man an dem Werk des Cochlaeus zunächst nicht vorbei. Die berühmten De statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii (Kommentare über den Zustand von Religion und Staat unter Kaiser Karl V.) des Johannes Sleidanus, noch im 18. Jahrhundert eine maßgebliche Quelle protestantischer Kenntnis der Reformationsgeschichte, sind in ihrer sprachlich bewusst gemäßigten, gleichwohl nicht unparteiischen Ausrichtung auch als eine Antwort auf Cochlaeus zu lesen.

Neben ihm waren es sodann die Jesuiten, unter deren Einfluss das katholische Anti-Bild Luthers Konturen gewann. Mit dem Einzug der Societas Jesu in Ingolstadt baute die dortige Hochschule ihre Stellung als führendes Bildungszentrum im katholischen Deutschland weiter aus. Ihre Vertreter begannen sich unter anderem dadurch konfessionspolitisch zu profilieren, dass sie das von den Wittenberger, aber auch Jenaer Theologen verbreitete Lutherbild scharf attackierten. Das lässt sich an dem Flugblatt Anatomia Lutheri (‚Zerschneidung‘ Luthers) studieren, das, 1567 von dem Ingolstädter Poetikprofessor Vitus Jacobaeus publiziert, schon ein Jahr später von dem Franziskanertheologen Johannes Nas, in Begleittext und Bilddarstellung auf den ‚Ketzer‘ Luther hin pointiert, erneut herausgebracht wurde (Abb. 25). Der Kupferstich zeigt Luthers Leichnam, auf einem Tisch liegend, umringt von Reformatoren, die den toten Körper ‚sezieren‘. Auffallenderweise machen sich sowohl reformierte Theologen (Zwingli, Calvin) als auch Vertreter der innerlutherischen Parteiungen am Körper des verstorbenen Reformators zu schaffen. Die Bildaussage erhellt aus dem Begleittext: Luther soll als Initiator einer heillosen häretischen Zersplitterung der Kirche gebrandmarkt werden. Sein Leichnam wird von einer Schar konkurrierender Erben geradezu ‚zerfleddert‘. Die Wittenberger Antwort kam prompt – noch im selben Jahr – in Gestalt eines Flugblattes mit dem Titel Lutherus triumphans (Triumphierender Luther), auf dem nicht nur der Reformator im Gestus des Mose einem nur noch jesuitisch gestützten, in der theologischen Autorität jedoch brüchig gewordenen Papsttum (Papst LeoX.) die Bibel entgegenhielt, sondern auch die Anhänger Luthers als geeinte, geschlossene Fraktion erschienen (Abb. 26). Aus dem von den Ingolstädtern initiierten Schlagabtausch erwuchs eine mehrjährige Kontroverse.55

Abb. 26: Über der einig versammelten Anhängerschar bringt Luther mit aufgeschlagener Bibel Papst Leo X. ins Wanken, die Jesuiten suchen seinen Sturz zu verhindern; unbekannter Künstler, Radierung, Illustration des Einblattdrucks „Lutherus Triumphans“, [o.O.], um 1568.

Auch in anderen Formaten der Kleinpublizistik nahm man den Kampf auf. Von 1593 bis 1607 publizierte der jesuitische Theologe Conrad Vetter unter dem für Lutheraner klangvollen Pseudonym „Conrad Andreae“ eine Reihe von Flugschriften, die sich mit scheinbar wohlwollenden Titeln wie Der unschuldige Luther, Der demütige Luther, Der wahrhaftige Luther (und so fort) als Charakterstudien ausgaben, tatsächlich jedoch unter anderem die Behauptung zu untermauern suchten, Luther selbst habe kurz vor dem Tod seine Lehren widerrufen und seine Anhänger vor dem kommenden Gericht gewarnt. Dass dergleichen Publikationsstrategien durchaus zu ernsthaften Verunsicherungen im lutherischen Lager führten, lässt sich daran ablesen, dass der Lauinger Theologe Philipp Heilbrunner diesen verdeckten Angriffen mit einer ausführlichen Widerlegungsschrift entgegentrat.56 In ähnlicher Absicht war zuvor von den reformierten Heidelberger Theologen das Gerücht verbreitet worden, der sterbende Luther habe seine Ansichten vom Abendmahl widerrufen.57 Um solchen Behauptungen aus dem Bereich konkurrierender Konfessionskirchen entgegentreten zu können, empfahlen lutherische Theologen den angehenden Geistlichen das Studium der Werke Luthers, gaben Anweisungen zu deren Lektüre und ließen zu umstrittenen Fragen Einzelschriften oder einschlägige Auszüge aus Luthers Schriften drucken.58

Der Gang durch die verschiedenen Formen und Facetten der Luthermemoria des 16. Jahrhunderts ist damit wieder bei seinem Ausgangspunkt angekommen: der konfessionellen Polemik. Die Dynamik der sich konfessionalisierenden, gegeneinander abgrenzenden Kirchen bestimmte wesentlich die Anfänge des Luthergedächtnisses. Man erinnerte an Luther, um im Spannungsfeld der innerlutherischen, innerprotestantischen und interkonfessionellen Konkurrenz die eigene konfessionelle Position zu behaupten. Die Luthermemoria stand von Beginn an im Zeichen konfessionspolitischer Instrumentalisierung. Das Bemühen um konfessionelle Selbstvergewisserung und Profilschärfung trieb das Gedenken voran und führte zu einer beachtlichen Vielfalt an Lutherimaginationen und Gedächtnismedien. In dem eigentümlichen Kontrast zwischen dem Drang zur erinnerenden Selbstvergewisserung und dem Phlegma der memorialen Formen – den nur allzu oft zu beobachtenden Beharrungskräften der spätmittelalterlichen Heiligenmemoria – dürfte vielleicht eines der auffälligsten Merkmale dieser Anfangszeit des Luthergedächtnisses liegen.