Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Verlust des Propheten und Lehrers – Traueransprachen

ОглавлениеDie kurfürstliche Regierung machte Luthers Begräbnis zur Staatssache. Sie bestand auf seiner Beisetzung in der Wittenberger Schlosskirche und nahm auch die Gestaltung des Grabmals in die eigene Hand. In einem aufwendigen Kondukt wurde der Leichnam nach Wittenberg überführt, wo Luther am 22. Februar in der überfüllten Schlosskirche in einem Bodengrab nahe der Kanzel bestattet wurde. Die Ansprachen des Trauergottesdienstes sind aufschlussreich für die Ausformung der Luthermemoria. Sie wurden teilweise mehrfach nachgedruckt und dürften in ihrer bestimmte Lutherbilder implementierenden Wirkung schwerlich zu überschätzen sein, waren sie doch die ersten Orte, an denen Luthers Tod einer breiteren Öffentlichkeit gedeutet werden konnte. Beim Trauergottesdienst in der Wittenberger Schlosskirche predigte Johannes Bugenhagen auf Deutsch, bevor Luthers engster Mitarbeiter und Freund Philipp Melanchthon sich mit einer lateinischen Trauerrede an die Gemeinde wandte. Zuvor hatten schon in der Eislebener Andreaskirche am 19. Februar Justus Jonas und am 20. Februar Michael Coelius Predigten an Luthers Sarg gehalten.

Vergleichbar dem eingangs bereits erwähnten Sterbebericht sind auch die beiden Eislebener Predigten um die Abwehr falscher Todesgerüchte bemüht. Nach der Betonung der vielfältigen natürlichen Begabungen, aber auch der übernatürlichen Begabung mit dem Heiligen Geist, schildert Jonas, wie Luther sich lange schon, „ein gantz jar zuvor“, ja „ein gantz jar und lenger“10 auf seinen Tod vorbereitet habe, indem er tröstliche Bibelsprüche für die Anfechtungen der Todesstunde sammelte und bedachte. Auch Coelius betont: „[…] lenger denn ein gantzes Jar/hat [!] er imer gestorben/Das ist/mit gedancken vom tod umbgangen/Vom Tode geprediget/Vom Tode geredt/Vom Tode geschrieben […].“11 Die Betonung der langen Vorbereitungszeit diente dazu, allen Verdächtigungen zu wehren, Luther habe das Todesschicksal jäh und unvorbereitet getroffen.

Wichtiger als die Verdachtsabwehr und die Betonung des spirituellen Vorbilds ist den Predigern indes, der Gemeinde die wahre, heilsgeschichtliche Bedeutung Luthers vor Augen zu führen. Jonas stellt der Gemeinde Luther als Propheten vor, der den Untergang des Papsttums vorausgesagt habe und untermauert seine Deutung mit zwei im konfessionellen Luthertum dann geradezu topisch werdenden Vorstellungen: Erstens mit der Prophezeiung des tschechischen Reformators Jan Hus, der in Anspielung auf seinen Namen (tschechisch husa = „Gans“) vor seinem Feuertod in Konstanz 1415 geweissagt haben soll, „das nach im ein Schwan komen werde/uber hundert jar/den werden sie haben müssen/und doch nicht braten“12 – eine legendarische Überlieferung, die schon Luther zur heilsgeschichtlichen Legitimation seiner prophetischen Sendung aufgegriffen hatte.13 Zweitens mit der trotzigen ‚Weissagung‘ Luthers Pestis eram vivens, moriens ero mors tua Papa – „Lebend war ich deine Pest, sterbend werde ich dein Tod sein, Papst.“14 Als Siegesverheißung hatte das Wort in der Memoria der Lutheraner angesichts des Trienter Konzils und der drohenden militärischen Lösung der Religionsfrage in den Jahren bis 1555 gewissermaßen Konjunktur, konnte jedoch auch darüber hinaus immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Für Jonas begründete es die Zuversicht, dass Luther seinen katholischen Gegnern, wie er ihnen im Leben durch seine Predigten und Schriften eine „Pest“ war, „nach dem Tod […] gewislich/ein todt/und entliche tilgung der gantzen Möncherey und ander Abgötterey und grewel/sein“15 werde.

Luther als Prophet – das ist auch das maßgebliche Deutungsmuster bei Coelius, der Luther speziell mit dem alttestamentlichen Propheten Elia sowie mit dem Buße predigenden Johannes den Täufer vergleicht.16 Ein apokalyptischer Zungenschlag ist dabei nicht zu überhören. Luthers Identifizierung des Papstes mit dem Antichrist wird von Coelius ausdrücklich übernommen, und die kirchlichen Zustände „inn den letzten tagen/unter dem Bebstischen Antichrist“17 werden düster gezeichnet. In diesem Zusammenhang verleiht die Parallelisierung mit Elia oder Johannes dem Täufer Luther eine besondere heilsgeschichtliche Stellung. Er ist der Prophet, der den Antichrist enttarnt, den Kampf gegen ihn aufnimmt und damit den Anfang der Endzeit einläutet.18 Unumwunden behauptet auch Bugenhagen in seiner Leichenpredigt eine endzeitliche Funktion Luthers, indem er ihn mit dem Engel identifiziert, der nach der Offb 14,6f. mitten durch den Himmel fliegt, um den Menschen – vor dem Fall Babylons – ein ewiges Evangelium zu verkünden.19 Angesichts dergleichen Tendenzen zu einer Supranaturalisierung Luthers verwundert es nicht, dass Coelius die Gemeinde auffordert, Anteil am Geist dieses Propheten zu gewinnen und „mit dem Elisa nach dem Mantel dieses Eliä zu greiffen [vgl. 2 Kön 2,11–15]/welches sind seine Bücher/die er aus eingebung Gottes Geistes geschrieben/und hinder sich verlassen/Auff das wir auch seines Geistes daraus emfahen/[…].“20

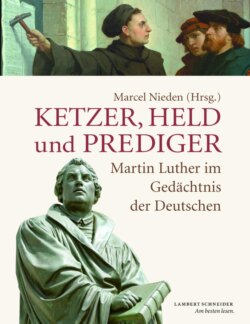

Abb. 4: Über Luthers Grab hielt sein Kollege und Freund Philipp Melanchthon eine lateinische Trauerrede; Titelblatt der deutschen Ausgabe Wittenberg 1546.

Melanchthons lateinische Trauerrede nimmt im Reigen der Traueransprachen schon wegen ihrer humanistisch-rhetorischen Faktur eine Sonderstellung ein. Sie wurde noch im selben Jahr durch Caspar Cruciger ins Deutsche übersetzt (Abb. 4), weitere Übersetzungen fertigten Johann Funk und Kaspar Hedio an. Von der Übersetzung Crucigers erschienen allein sechs Ausgaben.21 Der langjährige Wittenberger Kollege und Freund vermeidet allzu pathetische Gleichsetzungen des Verstorbenen mit bestimmten biblischen Figuren, ordnet Luther aber doch auch ein in die Reihe der Lehrer, durch die Gott seine Kirche erhält und erneuert. Sie beginnt bei den Propheten, verläuft über Paulus und Augustin bis zu Luther. Eine gewisse wertschätzende innere Distanz erlaubt Melanchthon, auch negative Züge wie die verletzende Schärfe Luthers anzusprechen und als schmerzliche, aber notwendige Therapie in einer reformbedürftigen Zeit zu erklären. Lehrgedanke und Kirchengedanke stehen in Melanchthons Rede im Mittelpunkt: Für ihn ist Luther der Lehrer der Kirche; seine eigentliche Leistung besteht darin, dass er die wahre und notwendige Heilslehre wieder ans Licht gebracht hat. Durch die Einordnung in die Schar der Kirchenlehrer wird Luther eine den heilsgeschichtlichen Leitfiguren vergleichbare Autorität zugesprochen. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde so, wie sie der Propheten und Märtyrer gedenkt, nun auch Luther ein Gedächtnis bewahren soll. Die Memoria wird von Melanchthon der (Leser-)Gemeinde ausdrücklich zur Pflicht gemacht: „Wir wollen bedenken, daß Gott auch von uns erwartet, daß wir die Erinnerung an Luthers Tugenden und Wohltaten bewahren. Diesen Dienst wollen wir ihm erweisen.“22