Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

16. Jahrhundert DIE ANFÄNGE DER LUTHERMEMORIA Marcel Nieden Friedlich und sanft entschlafen – Faktensicherung

ОглавлениеInfolge der rasanten Verbreitung seiner 95 Thesen über den Ablass war der namenlose Wittenberger Augustinertheologe Martin Luther innerhalb von nur wenigen Monaten zu einer öffentlichen Person geworden, die in Deutschland fast jedermann kannte. Je mehr man von ihm erfuhr, umso mehr gewannen die Bilder, die sich die Öffentlichkeit von ihm machte, an Konturen. Galt Luther spätestens seit seiner Bannung durch Papst Leo X. den meisten katholischen Theologen als Ketzer, so avancierte er durch seinen Wormser Auftritt vor Kaiser und Reich im April 1521 für immer weitere Bevölkerungskreise zum Hoffnungsträger umfassender Reformen, zur „Wittenbergisch Nachtigall, die man jetzt höret überall“1. Der verweigerte Widerruf hinterließ nicht nur bei seinen nächsten Anhängern einen bleibenden Eindruck, wenngleich sich wegen seiner Stellungnahmen im Bauernkrieg und seines Konflikts mit Erasmus schon einige Jahre später viele Bauern, aber auch etliche Humanisten enttäuscht von ihm abwandten und manche Sympathie für den Wittenberger Bettelmönch in Gleichgültigkeit, Ablehnung oder gar Hass umschlug. Seine Anhänger verehrten ihn dagegen schon zu Lebzeiten als Lehrer, ja als Propheten, Engel und Werkzeug Gottes.2

Luther selbst hatte sein öffentliches Bild nicht nur den Fremdzuschreibungen anderer überlassen, sondern in seinen Schriften immer wieder an mehr oder weniger beiläufiger Stelle zu erkennen gegeben, wie er sich selbst sah oder auch, wie er selbst von anderen gesehen werden wollte. Schon der Name „Luther“ verdankte sich einem dezidierten Selbstkonzept. Mit dem Beginn der Ablasskontroverse im Spätherbst 1517 ging Luther dazu über, seinen Familiennamen „Luder“ in bewusster Anlehnung an das griechische Wort eleutheros („frei“) mit „th“ zu schreiben, um sein im Verlauf des theologischen Nachdenkens gewandeltes Selbstverständnis als eines von Christus zur Freiheit Befreiten (vgl. Gal 5,1) auch im Namen anzuzeigen. Der Name „Luther“ war bereits Programm.3 In seinen Schriften bezeichnete er sich meist als „Doktor der Heiligen Schrift“ oder als „Prediger“ und „Evangelist“, selten nur sprach er von sich als „Reformator“ oder als „Prophet“ – Prädikate, die dann freilich nach seinem Tod im Gedächtnis der Deutschen eine große Rolle spielen sollten.4

Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Selbstdeutung und Fremddeutung der öffentlichen Person Luther spitzte sich noch einmal gegen Ende seines Lebens zu. Als Luther 1544, zwei Jahre vor seinem Tod, um ein Vorwort zum ersten Band der lateinischen Ausgabe seiner Schriften gebeten wurde, nahm er die Bitte zum Anlass für eine biographische Rückschau, die er unter Ausblendung nicht unerheblicher Aspekte seines Bildungs- und Entwicklungsgangs als Konversionsbericht eines im Denken von Gott selbst überwundenen Theologen gestaltete. Seine Gegner sahen das erwartungsgemäß anders. Für sie war mit dem herannahenden Tod die Stunde der Wahrheit gekommen. Nach verbreiteter Überzeugung galt die Art und Weise, wie jemand starb, als Anzeichen dafür, welches Schicksal ihn nach dem Tod erwartete. Luther hatte 1545 eine ihm zugespielte kleine, anonyme italienische Flugschrift publiziert, die schreckliche und unerhörte Wunderzeichen bei seinem baldigen Tod voraussagte. In Luthers Grab werde es noch in der Nacht nach seiner Bestattung grässlich rumoren. Am nächsten Morgen werde man das Grab aufgewühlt finden, den Sarg zerbrochen, doch leer, ohne Leichnam und Kleider, dafür aber mit einem scharfen Schwefelgestank, der alle Umstehenden krank mache. Die Botschaft des Pamphlets war klar: Luther würde der Teufel holen. Wie er auch sonst mit Werken seiner Gegner gerne verfuhr, gab Luther das Schriftchen mit deutscher Übersetzung und einigen knappen polemischen Schlussbemerkungen in den Druck. In seinen Augen konnte der Text unkommentiert bleiben, denn er sprach für sich selbst.5 Gleichwohl war nicht zu verkennen, dass die Gegner nur darauf warteten, mit dem verhassten Ketzer auch die evangelische Bewegung zu begraben.6

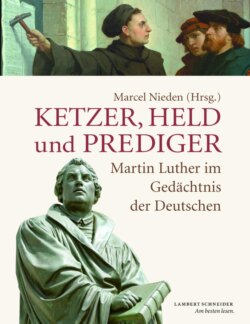

Abb. 1: Justus Jonas und Michael Coelius veröffentlichten unmittelbar nach dem 18. Februar 1546 einen ausführlichen Bericht „Vom christlichen Abschied“ Luthers; Titelblatt der Ausgabe Wittenberg 1546.

Als Luther im Januar 1546 nach Eisleben, seiner Geburtsstadt, aufbrach – er sollte dort in einem Streit zwischen den Mansfelder Grafen vermitteln –, fühlte er sich bereits dem Tod nahe. Gesundheitlich war er zwar noch in der Lage, an den Verhandlungen teilzunehmen, vermochte aber am 17. Februar 1546 die Vertragsurkunde, welche die finanziellen und politischen Konflikte zwischen den Grafen lösen sollte, nicht mehr eigenhändig zu unterschreiben. Aus Schwäche blieb er in seiner Eislebener Herberge zurück. Ein kleiner Kreis von Angehörigen, Freunden, Nachbarn – darunter sein Famulus Johannes Aurifaber, sein einstiger Wittenberger Kollege Justus Jonas, der Mansfelder Hofprediger Michael Coelius (Caelius), aus der Familie nur die Söhne Martin und Paul – war bei ihm, als er dort in den Morgenstunden des 18. Februar 1546 verstarb. Was sein Tod für die evangelische Bewegung bedeutete, dürften die Anwesenden damals kaum erahnt haben. Dass für die Kritiker nun die Stunde des Triumphes schlug, wussten sie dagegen nur zu genau. Da zu befürchten stand, dass bald Gerüchte von einem Selbstmord oder einem ketzertypischen qualvollen Sterben ausgestreut werden würden, galt es, das Faktum des friedlichen Todes zu dokumentieren. Dass man hier mehrgleisig verfuhr, zeigt, wie hoch man die Verleumdungsgefahr einschätzte.

Zum einen berichtete Jonas nicht nur brieflich an den sächsischen Kurfürsten sowie an Luthers Mitarbeiter Nikolaus von Amsdorf und Johannes Bugenhagen von den Umständen des Todes, sondern fertigte auch zusammen mit Coelius einen genauen Rapport der letzten Stunden Luthers an, der bereits Mitte März 1546 gedruckt wurde. Der Titel gab sogleich die entscheidenden Stichworte wieder, die allen gegenlautenden Gerüchten den Boden entziehen sollten: Vom christlichen Abschied […] des ehrwürdigen Herrn D. Martini Lutheri (Abb. 1). In ihm zeichneten sie das Bild eines frommen, sich sorgsam auf den Tod vorbereitenden Gelehrten, der sich in der Tradition der spätmittelalterlichen Sterbekunst (ars moriendi) mit biblischen Worten tröstete und sich im Gebet vertrauensvoll an Gott wandte. Von Krankenkommunion und Letzter Ölung war keine Rede mehr. Stattdessen betonten sie, dass sich der Sterbende vor seinem Tod noch einmal ausdrücklich zu seiner Lehre bekannt hatte. „Und kond niemands mercken (das zeugen wir fur Gott auff unser gewissen) einige unruge/quelung des leibes/oder schmertzen des todes/Sondern [er] entschlieff friedlich und sanfft im Herrn/wie Simeon singet [vgl. Lk 2,29].“7

Zum anderen rief man noch in der Todesnacht einen Zeichner aus der Eislebener Nachbarschaft herbei, der die friedlichen Gesichtszüge des Entschlafenen festhielt. Seine Skizzen sind verschollen. Tags darauf ließ man aus Halle/Saale einen weiteren Zeichner, den renommierten Burgkmair-Schüler Lukas Furtenagel, kommen, der von dem bereits in ein Totenhemd gekleideten und im Sarg aufgebahrten Luther mehrere Skizzen anfertigte. Nach einer der Porträtzeichnungen Furtenagels fertigte Lucas Cranach d. J. dann sehr wahrscheinlich das bekannte Gemälde des toten Luther an, das im Original gleichfalls verloren ist, von dem aber einige Kopien aus der Cranach-Werkstatt existieren (Abb. 2). Es zeigt den Verstorbenen im ‚schwäbischen Kittel‘ auf einem Paradebett, dessen Kopfkissenkonturen zur Betonung des friedlichen Todes behutsam zu einer himmlischen Wolke hin aufgelöst sind.8

Ob man von dem Antlitz des Toten auch eine Gips- oder Wachsmaske abnahm, ist unklar. Neueste Forschungen sprechen gegen die Abnahme einer Totenmaske, nicht zuletzt weil einschlägige Anhaltspunkte in den zeitgenössischen Quellen fehlen.9 Die heute in der Marktkirche zu Halle gezeigten Wachsmonumente, Luthers Totenmaske samt Abdruck seiner Hände, stammen offenbar erst aus dem 17. Jahrhundert. Dass sie auf nicht mehr vorhandene Abgüsse des 16. Jahrhunderts zurückgehen, ist unwahrscheinlich. Sie wurden vermutlich einem unbekannten Toten abgenommen. Sicher ist indes, dass sie nachträglich künstlerisch überarbeitet wurden. Indem man die Ohren ergänzte, die Augen ‚öffnete‘ und die Oberfläche kolorierte, transformierte man die Totenmaske zu einer vollplastischen ‚Lebensmaske‘ (Abb. 3). Der entschlossen-abwesend, gleichsam in die Ewigkeit blickende ‚Luther‘ des halleschen Wachsensembles dürfte eher für die Luthermemoria späterer Jahrhunderte aufschlussreich sein als für das Jahrhundert der Reformation selbst.

Abb. 2: Der tote Luther liegt auf einem ‚Wolkenbett‘; Lucas Cranach d.J., Öl auf Holz, vor 1600.

Abb. 3: Die angebliche Totenmaske Luthers wurde nachträglich überarbeitet; Wachsabguss, 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts?