Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VORWORT

ОглавлениеMartin Luther hat sich über die Jahrhunderte hinweg eine erstaunliche Präsenz im kollektiven Gedächtnis der Deutschen bewahrt. Er zählt zu den in Bildern und Skulpturen am häufigsten dargestellten, in prosaischen und poetischen Texten behandelten, mit Gedenktagen und Jubiläen gefeierten Personen der deutschen Geschichte. In aktuellen Umfragen zu den wichtigsten Deutschen aus Geschichte und Gegenwart rangiert sein Name gewöhnlich auf den Spitzenplätzen.

Derlei Memoria-Werte sind bei einer historischen Figur aus der Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit keineswegs selbstverständlich, zumal wenn man die religiöse Prägung und Ausrichtung seiner ganzen Existenz und die Art der theologischen Fragen bedenkt, mit denen er sich beschäftigte. Luther polarisierte wie selten eine Figur der deutschen Geschichte. Er zog Sympathien oder Antipathien auf sich, eine neutrale Position schien ihm gegenüber nicht möglich. So war und blieb er eine positiv besetzte Identifikationsfigur stets nur für einen Teil der Gesellschaft. Auch in Anbetracht dieser Tatsache ist seine dauerhafte memoriale Präsenz bemerkenswert.

Warum ist Luther im Gedächtnis der Deutschen – ob negativ oder positiv besetzt – bis heute präsent geblieben? Die vergleichsweise einfache Frage zielt auf ein komplexes historisches Phänomen. Die Antwort wird von der Wahrnehmung und Einschätzung äußerer und innerer Bedingungsfaktoren abhängen. Memorialpolitische Entscheidungen preußischer Könige oder aber auch die Beobachtung, dass Luther die erste Figur der Geschichte ist, deren Berühmtheit sich den neuen Medien der „Gutenberg-Galaxis“ (Marshall McLuhan) verdankte, werden dabei ebenso zu berücksichtigen sein, wie Konstellationen mentalen und kulturellen Wandels.

Der vorliegende Band möchte einen Beitrag zur Diskussion dieser Frage leisten, indem er die erinnernde Vergegenwärtigung Martin Luthers in Deutschland vom 16. bis zum 21. Jahrhundert anhand einer breit angelegten, die Vielfalt der kulturellen „Objektivationen“ (Aby Warburg) erkundenden Bildersammlung dokumentiert. Dazu werden nicht nur Monumente und kollektive Praktiken in den Blick genommen, die bislang im Fokus einer memorialgeschichtlich orientierten Lutherforschung standen, sondern gerade auch die von Individuen geschaffenen Symbole der Aneignung oder kritischen Distanz. Über Reformationsjubiläen, Lutherwirkstätten, Lutherdenkmale hinaus soll die Memoria in der Breite der Formen – Gemälde, Druckgrafiken, Plastiken, Devotionalien, Filme, Festspiele, Werkausgaben, Münzen, Briefmarken et cetera – und über die Epochen hinweg ausgelotet werden. Die einzelnen Abbildungen des Bandes sind eingebettet in Essays, die den Versuch unternehmen, anhand der präsentierten und erläuternd kommentierten Bildmaterialien dem ‚Epochentypischen‘ der Luthermemoria auf die Spur zu kommen. Dass sich die Essays an der Chronologie der Jahrhunderte orientieren, hat rein pragmatische Gründe. Sie scheint eine rasche Orientierung in der Bilddokumentation eher zu gewährleisten als die Gliederung nach inhaltlich vielleicht bestimmteren, in der zeitlichen Ausdehnung jedoch oftmals unschärferen Epochenbegriffen. Außerdem liegt eine solche Anlage des Bandes auch von dem reformatorischen Bezugspunkt, dem Jahr 1517, und den daran erinnernden Jubiläen her nahe, die der Luthermemoria eines Jahrhunderts oftmals wesentliche Impulse gaben. Der Band beschränkt sich auf den Gedächtnisraum „Deutschland“ und behält selbstverständlich auch in dieser Begrenzung seinen sondierenden Charakter. Er erkundet einige Erinnerungsmilieus, vermag andere nur zu berühren und muss nicht wenige schon aus Platzgründen gänzlich übergehen. Im Bewusstsein dieser Grenzen erhebt er gleichwohl den Anspruch einer gewissen Repräsentativität.

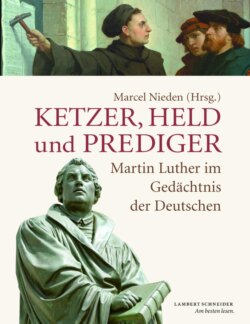

„Ketzer, Held und Prediger“ – die im Titel benannten ‚Typen‘ mögen auf den ersten Blick allzu plakativ erscheinen. Tatsächlich markieren sie jedoch die nicht selten erreichten Extreme des Luthergedächtnisses. Die Begriffe „Ketzer“ und „Held“ stehen für zwei Pole. Zwischen ihnen fächert sich das beachtlich weite Spektrum an Deutungen auf, in denen Luther bis heute im Gedächtnis der Deutschen gegenwärtig ist. Der Luther der nationalprotestantischen, aber auch der lutherisch-orthodoxen Memoria wies vielfach Züge heldenhafter Monumentalisierung auf; umgekehrt orientierten sich katholische Lutherimaginationen noch bis ins 20. Jahrhundert hinein am kirchenrechtlichen Status des verurteilten Häretikers. Beides wird der Band dokumentieren. Der Begriff des „Predigers“ steht demgegenüber beispielhaft für Luthers Selbstkonzept. Er markiert vielleicht die nächste, unmittelbare Folie, vor der sich die im Folgenden rekonstruierten ‚erinnernden‘ Fremdwahrnehmungen beobachten lassen. Insofern deutet er eine über diesen Band hinausgehende vergleichende Interpretationsperspektive zur weiteren Erforschung des präsentierten und kommentierten Bildmaterials an.

Am Ende einer mit dem Verfassen des „Vorworts“ gleichsam zu besiegelnden gemeinschaftlichen Schaffensphase ist es dem Herausgeber Bedürfnis wie Pflicht, den Beiträgern zu danken, die sich mutig auf das Abenteuer einer Bändigung der ungeheuren Stoffmassen eingelassen haben. Die Zusammenarbeit mit ihnen gestaltete sich ausgesprochen kollegial, ja geradezu amikal und inspirierend. Sodann gilt ein besonderer Dank dem Lektor der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Herrn PD Dr. Thomas Brockmann, der, selbst Fachmann auf dem Gebiet der Luthermemoria, das Projekt anregte und mit Elan und vielen hilfreichen Überlegungen begleitete. Der Band ist gewissermaßen eine späte Frucht der internationalen Stipendiatengemeinschaft der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, die Lektor und Herausgeber einst zusammenführte. Darüber hinaus haben weitere Personen zum Erscheinen des Bandes beigetragen. Herr Kollege Prof. Dr. Dr. Klaas Huizing, Würzburg, hat unkompliziert und großzügig Räumlichkeiten der Julius-Maximilians-Universität für ein Konzeptionstreffen von Lektorat und Autoren zur Verfügung gestellt. Frau Stephanie Greve, M.Ed., und Frau Linn Kleine sowie Herr Nils Hayn und Herr Jonas Weiler, B.A., die Essener Mitarbeiter, haben die Beiträge kritisch gelesen und manche Verbesserung angeregt. Die Mitarbeiter des Verlags, unter ihnen sei Frau Annine Fuchs, M. A., stellvertretend genannt, haben sich um die Beschaffung der Bildrechte verdient gemacht und die in diesem Publikationsgenre nicht immer einfachen Layoutherausforderungen souverän bewältigt. Ihnen allen sei herzlich gedankt.

Essen, am Pfingstfest 2017

Marcel Nieden