Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

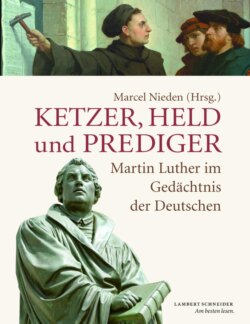

Geteiltes Gedächtnis – Grabstätte und Grabmal

ОглавлениеObgleich die Wittenberger Stadtkirche, in der Luther vorwiegend gepredigt hatte, sich durchaus als Begräbnisort angeboten hätte, bestand Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen auf einer Beisetzung in der Schlosskirche. Er war offensichtlich bestrebt, Luther in die wettinische Herrschermemoria einzubinden.23 Darauf deutet die Gestaltung des Grabes. Der Kurfürst plante, ein zweiteiliges Bronzemonument anfertigen zu lassen: Eine (wohl vertikal aufzustellende) Grabplatte mit einem Bildrelief Luthers und eine Gedenktafel. Noch bevor der Sarg Luthers in Wittenberg eingetroffen war, wurde Melanchthon beauftragt, mit den anderen Wittenberger Theologen über die Anlage und die Inschriften des Monuments zu beraten.24 Die schließlich von Lucas Cranach d.Ä. entworfene Reliefplatte wurde beim Erfurter Glockengießer Heinrich Ziegler d.J. in Auftrag gegeben. Die Ausstattung überstieg den Rahmen des auch anderen Professoren gewährten Memoria-Aufwands deutlich. Mit der Anfertigung einer großformatigen Grabplatte, die den Verstorbenen im Ganzfigurenrelief zeigt, orientierte sich der Kurfürst weniger an den vor allem in der Stadtkirche vorhandenen Epitaphien der Professoren, als vielmehr an den 1527 und 1534 in der Schlosskirche errichteten Kurfürstengrabmälern.25 Da mit einer längeren Herstellungszeit des Bronzemonuments zu rechnen war, bezeichnete man das mit einer einfachen Steinplatte verschlossene Bodengrab Luthers zwischenzeitlich durch ein an der Südwand der Schlosskirche angebrachtes, in der Cranach-Werkstatt gefertigtes Bildepitaph, das im unteren Feld ein lateinisches Grabgedicht des Wittenberger Poesie-Professors Johann Stigel trug und darüber eine konfessionspolemische Darstellung Luthers in der Tradition der für die Frühzeit der Reformation typischen Gegenüberstellungen von alter und neuer Lehre zeigte. Kunsthistorische Forschungen haben auf der Grundlage eines späteren Berichts über die Ausstattung der Schlosskirche wahrscheinlich gemacht, dass ein in Dresden aufbewahrter Holzschnitt aus der Cranach-Werkstatt dem verlorenen Original sehr nahe kommt (Abb. 5): Auf ihm verweist ein zentral in einer Kanzel positionierter Luther den katholischen, im Rachen der Hölle versinkenden Klerus an den gekreuzigten Christus, um dessen Kreuzesstamm sich die evangelische Gemeinde zur Feier des Abendmahls versammelt.26

Der Schmalkaldische Krieg vereitelte indes die weitere Umsetzung der kursächsischen Memoria-Pläne. 1547 unterlagen die im Schmalkaldischen Bund zusammengeschlossenen evangelischen Reichsstände bei Mühlberg Kaiser Karl V. und seinen Verbündeten. Kurfürst Johann Friedrich wurde gefangen genommen. Die Kurwürde samt dem Kurkreis und der Residenzstadt Wittenberg gelangten an den mit dem Kaiser verbündeten Herzog Moritz von Sachsen und damit an die albertinische Linie des sächsischen Fürstenhauses. Der ernestinischen Linie, der Kurfürst Johann Friedrich entstammte, blieben nur die thüringischen und fränkischen Besitzungen im Südwesten. Als das Bronzerelief 1548 fertiggestellt war, bat Johann Friedrich aus der Brüsseler Gefangenschaft seine Söhne, dass die Platte nach Wittenberg gebracht und „uber des gotseligen mannes grab gelegt werden mochte.“27 Warum es dazu nicht kam, lässt sich nicht mehr schlüssig rekonstruieren. Die Söhne des einstigen Kurfürsten verweigerten, wohl aus konfessionspolitischen Gründen, die Auslieferung und behielten die Platte zunächst in Weimar. So ergab sich die gedächtnispolitisch bemerkenswerte Situation, dass die Albertiner zwar Luthers Grabstätte besaßen, die Ernestiner aber sein Grabmal.

Abb. 5: Das früheste Bildepitaph präsentiert Luther – im Gestus des Weltenrichters – als einen Prediger, der den Klerus auf den gekreuzigten Christus hinweist; Lucas Cranach d.J., Kupferstich, 1546.

Angesichts der verfahrenen Lage war es dann wohl die Wittenberger Universität, die, um das Andenken an den einstigen berühmten Kollegen besorgt, ein neues Epitaph zu stiften gedachte. Auf ihre Initiative hin schuf Lucas Cranach d.J. ein kostengünstigeres, am ursprünglichen Konzept orientiertes, aber in seiner Farblichkeit und Detailgenauigkeit ungleich eindrücklicheres, auf Holz gemaltes Bildepitaph (Abb. 6). Frühe Kopien der Cranach-Werkstatt geben einen Eindruck des verschollenen Originals: Das Bild zeigt Luther im nahezu lebensgroßen Ganzkörperporträt, in einer Nische stehend, bekleidet mit weißen Lederstiefeln und der schwarzen Gelehrtentracht (Schaube), breitbeinig, ein Buch, vielleicht eine Ausgabe seiner deutschen Übersetzung des Neuen Testaments in den Händen haltend, mit leicht seitlich gewandtem Blick. Der Stil entsprach den ganzfigurigen Porträts der Herrschermemoria, einer Porträtform, die Cranach selbst erst unmittelbar zuvor geschaffen hatte.28 Das Bild fungierte zwar als Epitaph, besaß aber den Charakter eines allgemeinen Gedächtnisbildes, der es unschwer aus dem Kontext der Totenmemoria herauslösen ließ. Der Bildtypus des selbstbewusst standhafte Zuversicht ausstrahlenden, altersreifen Reformators wurde damals von der Cranach-Werkstatt auch in Holzschnitten verbreitet und fand im 16. und frühen 17. Jahrhundert zahlreiche mehr oder weniger künstlerisch wertvolle Nachahmungen. Mit der Lutherrose verziert, manchmal auch unter Aufnahme des beziehungsreichen, ursprünglich jedoch nicht von Luther stammenden und auch in seinem Werk nicht nachweisbaren Sinnspruchs „Eins Christen Hertz in Rosen geht/Wenns mitten untr dem Creutze steht“, vermochte etwa der abgebildete Cranach-Holzschnitt geradezu als Andachtsbild zu fungieren (Abb. 7). Sehr häufig wurde das Wittenberger Bildepitaph nach 1560 im Doppel mit einem gleichartig gestalteten Ganzfigurenporträt Philipp Melanchthons kopiert, den man nach seinem Tod ebenfalls in der Schlosskirche bestattete und mit einem dem lutherschen korrespondierenden Bildepitaph öffentlich erinnerte. Ein letztes Mal sollte die Cranach-Werkstatt, aus der schon die frühesten öffentlichkeitswirksamen Lutherporträts hervorgegangen waren, mit einer Lutherikone in der visuellen Wahrnehmung des Reformators Maßstäbe setzen.29 Viele führende lutherische Geistliche wurden nach ihrem Tod in vergleichbarer Weise dargestellt, sodass es nicht zu hoch gegriffen sein dürfte, das Wittenberger Bildepitaph als Matrix eines neuen Typus der ‚Pastorenmemoria‘ zu deuten.

Abb. 6: Von einem weiteren Bildepitaph blickt Luther in gelehrter Tracht, mit weißen Lederstiefeln, ein Buch in der Hand, selbstbewusst auf die seitlich vor ihm sitzende Gemeinde; Lucas Cranach d.J., Öl auf Holz, nach 1546.

Abb. 7: Das als Epitaph entworfene Ganzfigurenporträt des ‚alten‘ Luther wurde von Cranach und anderen Künstlern vielfach adaptiert; Cranach-Werkstatt, Holzschnitt, 1548.

Die ernestinischen Herzöge hatten das Luthergrab verloren, aber mit der bronzenen Reliefplatte das Grabmal behalten. Herzog Johann Wilhelm I. ließ die Platte im Jahr 1571 in die Jenaer Stadtkirche überführen und inszenierte das Bildrelief als Memorial eines Anwesenden (Abb. 8): Die Platte wurde offenbar bemalt und präsentierte sich dem Betrachter hinter zwei bleiverglasten, fensterartigen Flügeln wie in einem Schrein verborgen. Der hinter Butzenscheiben nur teilweise sichtbare, kolorierte Luther erschien wie die sterblichen Überreste in einem Reliquienschrein oder gar wie die geweihte Hostie in einem Sakramentshäuschen – eine Manifestation des unnahbar gegenwärtigen Heiligen inmitten der Gemeinde.30 Nicht ohne Grund mahnte eine am rahmenden Gehäuse angebrachte Tafel, von einer Anbetung abzusehen und wies die Betrachter stattdessen an das Gedenken (non cultus, sed memoriae causa). Über den Anspruch dieser Inszenierung konnte kein Zweifel bestehen: Mochten die Wittenberger auch den Leichnam Luthers haben, Luthers Geist weilte an seinem Grabmal in Jena.

Abb. 8: Lateinische Um- und Inschriften sowie die Lutherrose umgeben das Ganzfigurenporträt auf der Grabplatte, die ursprünglich für die Wittenberger Schlosskirche bestimmt war; Heinrich Ziegler d.J., Bronze auf Holz, 1551.