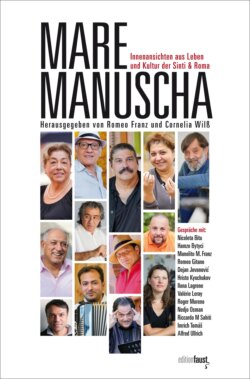

Читать книгу Mare Manuscha - Группа авторов - Страница 11

„Ich träume einen Ort für ein Sinti- und Roma-Theater herbei“

ОглавлениеCornelia Wilß: Wann stand für Sie fest, dass Sie Schauspieler werden wollen?

Nedjo Osman: Mein Traum, Schauspieler zu werden, reicht tief in meine Kindheit zurück. Ich sage immer, dass meine Mutter beim Theater war. (lächelt) Sie hat dort als Putzfrau gearbeitet. Ich war damals noch sehr klein, ein Jahr alt, aber sie hat mich mitgenommen, und ich habe bei den Proben zugeschaut. Das ging über viele Jahre so. Diese Erfahrungen haben mich geprägt. Zu Hause habe ich Stücke aufgeführt, und die Kinder, die oft zu uns kamen, waren mein erstes Publikum. Ich wollte Schauspieler werden, aber ich dachte immer, dass dieser Wunsch ein Traum bliebe, weil ich aus einer Roma-Familie stamme und dieser Beruf für weiße Leute bestimmt sei. Aber es ist anders gekommen. Mein Traum begann sich nach meiner Rückkehr aus Deutschland, wo ich seit 1979 für Fortuna Düsseldorf Handball spielte, zu erfüllen. Als ich 1980 nach Mazedonien zurückkehrte, bin ich auf das Roma-Theater „Pralipe“ – auf Deutsch: Brüderlichkeit – in Skopje gestoßen, ein freies Theater, das später in ganz Europa bekannt wurde. Dort habe ich mit der Schauspielerei angefangen und schnell gemerkt, dass ich genau das in meinem Leben machen möchte. Nach zwei, drei Jahren bin ich an die Kunstakademie im serbischen Novi Sad gegangen und habe ein Studium an der Film- und Theaterakademie unter anderem bei Rade Šerbedžija abgeschlossen.

Cornelia Wilß: Wie war das Miteinander an der berühmten Akademie in Novi Sad? Sind Sie offensiv mit Ihrer Kultur umgegangen?

Nedjo Osman: In der Grundschule in Skopje war ich jeden Tag der „Zigeuner, Zigeuner, Zigeuner“ … Das hat mich geschmerzt. Was kannst du machen, wenn die Kinder und Lehrer dich ausgrenzen? Du kannst dich in einem Mauseloch verstecken, oder du kämpfst, beginnst Streit und bist aggressiv, oder aber du sagst, ich muss besser sein als die anderen. Ich habe den dritten Weg eingeschlagen. Damit das gelingen kann, musst du stark sein. Du musst dir selbst treu bleiben, du musst authentisch sein. Ich hatte kein Stipendium. Ein Jahr lang übernachtete ich heimlich in der Akademie, weil ich mir kein Zimmer in der Stadt leisten konnte. Aber morgens war ich immer der Erste in der Akademie. Ich war der einzige Rom, der damals dort studierte, und ich hatte mir geschworen, dass sie hier nicht mit mir machen durften, was sie mit mir in der Grundschule und im Gymnasium gemacht hatten. Deshalb sang ich jeden Tag ein Roma-Lied, oder ich sprach ständig über die Roma. Meine Strategie war: Besser, ich spreche über die Roma, als dass sie es tun. Es spielt keine Rolle, ob ich stolz darauf bin, dass ich ein Rom bin: Ich bin es einfach.

Romeo Franz: Nedjo, war das eine Überlebensstrategie?

Nedjo Osman: Ja, das war so. Wisst ihr, die Diskriminierung der Roma war so stark. Das ist auch heute noch so eine Krankheit. Ich glaube, wir müssen eine neue Strategie entwickeln, und wir müssen unser Image ändern. Für mich ist es so, dass ich ein besserer Schauspieler sein wollte als viele andere.

Cornelia Wilß: Besser sein als die anderen – das können nicht alle Menschen. Das verlangt einem Menschen viel Kraft ab …

Romeo Franz: Ich habe lange Zeit auch so empfunden. Aber heute versuche ich, anders mit diesem Druck umzugehen. Wir sind immer in der Rechtfertigungsrolle. Ich muss mich für mein bloßes Dasein, für meine Ethnie rechtfertigen und der Mehrheitsgesellschaft zeigen, wie gut ich bin. Das ist so anstrengend. Ich möchte einfach das Recht haben, normal zu sein oder einmal einen Fehler zu machen, ohne dass ich dann als „Zigeuner“ beschimpft werde. Ich möchte auch, wenn ich es will, einfach faul sein können, weil ich Romeo bin, nicht weil ich ein „fauler Zigeuner“ bin. Man darf mir sagen, dass ich faul bin, aber man darf es nicht meiner Ethnie zuschreiben. Verstehst du, Nedjo?

Nedjo Osman: Ich verstehe dich. Mich macht es traurig, wenn ich persönlich nicht weiterkomme, nicht wegen des Wortes „Zigeuner“… Ich muss gut sein, um diesem schlechten Image etwas entgegenzusetzen. Wir hören doch ständig, die wollen nicht in die Schule gehen, die arbeiten nicht, die betteln … Ich muss die Kontexte verändern, zeigen, dass „Zigeuner“ Intellektuelle und Künstler sind. Wir müssen die Deutungshoheit über uns selbst bekommen.

Cornelia Wilß: Welche Rolle spielt es in diesem Zusammenhang, dass ihr beide Künstler seid? Ist die Chance, sich von den Zuschreibungen anderer zu befreien, in der Welt der Künste nicht viel größer als in anderen Berufen?

Romeo Franz: Ich nutze die Kunst nicht mehr als ein Instrument. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich gehe mit meinen Fähigkeiten viel selbstverständlicher um. Auf eine gewisse Weise bin ich abgeklärter als früher.

Nedjo Osman: Ich bin seit 37 Jahren in der Theaterwelt und habe mich darin behauptet. Das ist der Grund, warum ich gerne mit jungen Leuten arbeite. Ich möchte, dass sie sich entwickeln können, dass sie der Gesellschaft, in der sie leben, ihre Fähigkeiten und Talente zeigen. Ich selbst habe kein Problem, inmitten der Gadje zu leben. Die wissen genau: Ich bin Nedjo Osman!

Cornelia Wilß: Sie haben 1995 das „Pralipe“-Theater verlassen und in Köln mit Nada Kokotovic das Theater „TKO – Europäisches Roma Theater“ gegründet – mit großem Erfolg. Gehen die Kölner ins Roma-Theater, weil sie den Schauspieler Nedjo Osman sehen wollen oder weil sie ein Roma-Theater besuchen möchten?

Nedjo Osman: Das ist eine gute Frage. Ist es wichtig, dass es ein Roma-Theater gibt oder ob ich ein Roma-Schauspieler bin? Das ist doch eine Frage, die man deutschen Schauspielern auch stellen könnte: Ist es wichtig, ein deutscher Schauspieler zu sein oder an einem deutschen Theater zu arbeiten? Ja oder nein? Ja, denn es betrifft ganz wesentlich die Kultur und die Sprache eines Volkes. In unserem Haus wird die Kultur der Roma gespiegelt. Für uns Roma ist es wichtig, zu sehen, dass unsere Kultur sehr vielfältig ist, dass unsere Künste sich nicht nur in der Musik und im Tanz ausdrücken. Darin sind wir Experten, aber es gibt noch viel, viel mehr.

Mein Traum ist ein Gebäude, an dessen Fassade „Roma- und Sinti-Theater“ steht. Es geht um einen virtuellen und konkreten Raum für uns Roma. Wann sich dieser Traum erfüllt? Ich weiß es nicht. Aber ich arbeite darauf hin, weil wir hier in Köln und auch anderswo in diesem Land kein richtiges Theater für Roma und Sinti haben. Ich bin das Theater! Ich will mich auch nicht mehr damit abfinden, dass wir vielleicht ein Projekt machen können. Das ist doch keine Lösung! Mein Traum ist es, mit professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen ein Sinti- und Roma-Theater, das institutionell abgesichert ist, aufzubauen und bald eine Akademie, einen festen Ort für die Kunst und Kultur der Roma, zu gründen.

Cornelia Wilß: Wie ist das TKO im Kölner Kulturbetrieb verankert?

Nedjo Osman: Unser Theater ist in der Kölner Theaterlandschaft bekannt. Das TKO wird vom Kulturbüro und von anderen Stiftungen finanziert.

Cornelia Wilß: Welche Stücke stehen auf dem Spielplan?

Nedjo Osman: Wir spielen verschiedene Sachen, von Heiner Müller, den ich sehr mag, bis Shakespeare, aber wir bearbeiten auch immer Roma-Themen, zum Beispiel in Rukeli, einem Schauspiel über den Sinto-Boxer Rukeli, den die Nazis im Konzentrationslager ermordet haben, aber auch in dem Theaterstück Schwarzbrot, in dem es um Abschiebung geht, und in ZigeunerSchnitzel.

Szenenfoto aus Rukeli Foto: TKO-Theater

Cornelia Wilß: Wie war es für Sie, sich als Roma-Künstler in der deutschen Kulturszene zu behaupten?

Szenenfoto aus Schwarzbrot Foto: TKO-Theater

Schwarzbrot: „Abgeschoben – 20 Jahre lebte sie in Deutschland, hier unter uns. Und plötzlich fliegt sie raus. Irgendwohin. Gezerrt. Getreten. Verfrachtet. Ohne Vorbereitung. Willenlos. Wie ein Stück Vieh. Der Boden unter ihren Füßen reißt weg. Die Luft zum Atmen bleibt aus. So passiert es Vera. Und Trajo. Doch er hat nicht dasselbe Schicksal. Seines ist schlimmer. Als Rom hat er sich so extrem angepasst, dass er sich selbst verlor. Zwischen Gewinn und Verlust. Zwischen Rom und Nicht-Rom. In dieser Situation treffen sie sich. Unerwartet. Beide fremd in unserer Gesellschaft. Schlagen wie Meteoriten aufeinander ein. Beide verzweifelt. Er zwischen Pflicht, Verständnis, Mitgefühl. Sie zwischen Mutterinstinkt, Verlorenheit, Liebe. Sie finden und verlieren sich. Sofort. Schonungslos. Tragisch.“

Szenenfoto aus ZigeunerSchnitzel, Foto: TKO-Theater

ZigeunerSchnitzel: „Am Beginn der Suchbewegung, die zu dem Theaterstück ZigeunerSchnitzel führt, stehen zwei Texte. Beide setzen sich über mehrere Generationen hinweg mit dem Leiden der Roma auseinander: In Katzenstreu begegnet Stefan Horvath dem Terror des 4. Februar 1995, einem Attentat, bei dem vier Roma aus Oberwart in Österreich ihr Leben verloren. Anlässlich dieses Verbrechens schrieb Elfriede Jelinek 1996 das Theaterstück Stecken, Stab und Stangl. Es richtet sich nicht nur gegen die monströse Untat selbst, sondern auch gegen den medialen Umgang damit und den Chor der Trauermoderatoren.

Diese Texte verweben tatsächliche und fiktive Ereignisse zu einem dichten theatralischen Netz, an dem die Emotionen und Fantasien wie Tautropfen kondensieren.“

Nedjo Osman: Vielleicht hätte ich es leichter gehabt, wenn ich nicht gesagt hätte, dass ich ein Rom bin. Aber ich habe nie verleugnet, wer ich bin. Viele sprechen nicht gerne darüber, dass sie einen Roma-Hintergrund haben. Es ist nicht so einfach, sich als Schauspieler aus einer Roma-Familie in der deutschen Gesellschaft durchzusetzen. Ich habe an vielen Theatern gespielt, in Düsseldorf, in Köln, in Saarbrücken, in Frankfurt. Da trittst du in Konkurrenz mit den anderen deutschen professionellen Schauspielern. Das ist normal, aber als „Zigeuner“ stehst du unter besonderer Beobachtung. Kann der das überhaupt? … Aber wie gesagt, wir Roma müssen gut sein!

Cornelia Wilß: Sie haben vorhin gesagt, Ihr Traum sei es, ein professionelles Sinti- und Roma-Theater aufzubauen.

Nedjo Osman: Ja! Ich trage schon lange die Idee in mir, eine Akademie zu gründen. Das kann in Deutschland sein. Ich bin in Skopje geboren, und früher habe ich gesagt, Jugoslawien ist mein Land. Aber die Länder Ex-Jugoslawiens heute … die sind nicht mehr mein Land. Da spielen jetzt zu viele Nationalismen eine Rolle. Was habe ich damit zu tun? Gar nichts. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist zusammengebrochen.

Cornelia Wilß: Sie haben kein Land, in dem Sie heute zu Hause sind?

Nedjo Osman: Mein Land ist Nippes.1 In Köln sind die Leute normal, nicht so arrogant wie in Düsseldorf. Du hast sofort Kontakt, wenn du es willst. Das ist in Berlin anders. In Berlin brauchst du Zeit, bis du reinkommst.

Cornelia Wilß: Können Sie mit dem Begriff „Heimat“ etwas anfangen?

Nedjo Osman: Heimat ist meine Sprache. Heimat ist mein Gefühl. Indien, das Herkunftsland der Roma, ist unsere Geschichte. Aber ich bin Europäer.

„Heimat ist meine Sprache. Heimat ist mein Gefühl. Indien, das Herkunftsland der Roma, ist unsere Geschichte. Aber ich bin Europäer.“

Romeo Franz: Mir ist gerade klar geworden: Du hast wie alle Jugoslawen dein Land verloren. Selbst wenn du zurückgehen wolltest, könntest du es nicht mehr. Das Jugoslawien, über das so viele Roma sprechen, gibt es nicht mehr. In Serbien, in Kroatien, im Kosovo … habe ich viele alte Menschen getroffen, die gesagt haben, uns ging es früher gut. Sie bedauern das Auseinanderfallen ihres Heimatlandes Jugoslawien bis heute. In der Zeit des Sozialismus hatten sie Arbeit. Das Wort „Zigeuner“ war unter Tito verboten. Sie sagen, dass sie damals mehr als jetzt das Gefühl hatten, gleichwertige Bürger zu sein. Es gab auch früher Diskriminierung, aber sie war nicht so ausgeprägt wie heute. Die Leute, die ich auf meinen Reisen gesprochen habe, haben sich ganz stark mit Jugoslawien identifiziert.

Nedjo Osman: Ja, das lag an Tito. Er war ein Mann der kleinen Leute. Er war einer von uns. Damals hättest du auf der Straße schlafen können … ohne Probleme! Jetzt kannst du nicht einmal zu Hause ruhig schlafen. Ich habe Angst, wenn ich dorthin reise, auch in Mazedonien, wo das Grab meiner Mutter ist …

Seit 1995 ist Nedjo Osman gemeinsam mit Nada Kokotovic künstlerischer Leiter des TKO-Theaters Köln.

Cornelia Wilß: Warum?

Nedjo Osman: Sobald ich in Skopje bin, schaue ich, wer neben mir steht. Ich fühle mich nicht mehr wohl dort. Ich passe immer auf, weil ich mir nicht sicher bin, was passiert, wenn sie merken, dass ich ein Rom bin. In Deutschland habe ich diese Erfahrung nicht gemacht, auch nicht unter den Kollegen.

Cornelia Wilß: Stehen Sie lieber auf der Theaterbühne als vor der Kamera?

Nedjo Osman: Das sind zwei ganz verschiedene Dinge für einen Schauspieler. Theater … das ist Emotion! Alles ist live, du fühlst, wie die Zuschauer atmen. Jeder Auftritt ist anders. Jedes neue Stück ist eine neue Erfahrung. Auf der Bühne kannst du viel spontaner sein als vor der Kamera. Nach so vielen Jahren auf der Bühne mache ich jetzt die Erfahrung, dass die besten Momente diejenigen sind, wenn du gar nicht spielst. Bei der Schauspielerei geht es um Phantasie und Philosophie. Du musst nur du selbst sein.

Cornelia Wilß: Sie sind mit sich auf der Bühne?

Nedjo Osman: Ja genau. Du bleibst das, was du bist. Du musst nur lernen, wahrhaftig in der Situation zu sein, und darfst nicht versuchen, etwas Besonderes zu machen. Bleib, wer du bist. Auch in der Musik!

Romeo Franz: Wie fühlst du das? Wenn ich Musik mache, ob es nun ein Stück ist, das ein Sinto, ein Rom oder ein Gadjo komponiert hat, oder eines, das von mir selbst stammt … immer füttere ich in dieses Stück einen Teil von mir und meiner Kultur ein. Es wird immer ein Sinti-Stück. Das ist auch bei klassischen Kompositionen so. Mein Geigenlehrer hat immer gesagt: „Du spielst wie ein ‚Zigeuner‘.“ Er hat das nicht böse gemeint, aber er wollte, dass ich nach Noten spiele. Ich habe lieber improvisiert.

Nedjo Osman: Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, bei dem Punkt, wie wichtig es ist, als Künstler authentisch zu sein.

Romeo Franz: Ich kann diese Prozesse nicht kontrollieren. Das ist bei meinem Bruder auch so. Wenn Manolito singt, dann höre ich das Besondere heraus, manchmal nur eine Viertelsekunde, aber du spürst: Er ist es.

Nedjo Osman: Du musst dich in der Kunst erkennen. Es geht um deine Energie und deine Emotion.

Romeo Franz: Vielleicht ist es auch noch etwas anderes. Ich bin auf der Suche nach dem richtigen Wort. In der Kunst kann ich zu dem, was ich tue, nicht auf Distanz gehen. Ich glaube, es ist die Fähigkeit, zu improvisieren und sich auf seine Inspiration zu verlassen. Es ist wie ein Label, das wir den Dingen, die wir lieben, aufdrücken. Das passiert einfach.

Nedjo Osman: Es ist letztlich eine Frage der Authentizität und des Selbstbewusstseins. Das versuche ich auch den jungen Leuten weiterzugeben. Sie brauchen Zeit, um ihre Talente zu wecken. Um Künstler zu sein, brauchst du Phantasie. Das ist ein Medikament. Ich phantasiere in jedem Moment. Das ist ein großer Luxus.

Romeo Franz: Ich praktiziere das in meinem Alltag. Ich verschaffe mir die Möglichkeit, kurz zu verschwinden. Im Geist. Das sind für mich die Inseln der Ruhe.

Nedjo Osman: Ja, das sind Momente höchster Intimität. Diese Insel … das gehört mir. Ganz allein.

„Wir müssen die Deutungshoheit über uns selbst bekommen.“