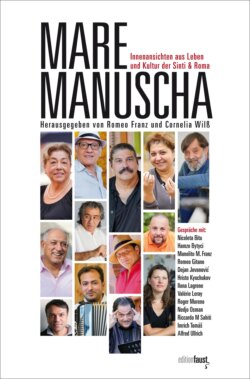

Читать книгу Mare Manuscha - Группа авторов - Страница 9

ОглавлениеAlfred Ullrich: Überlagerung, 1998, Experimenteller Tiefdruck. Courtesy Galerie Kai Dikhas

Alfred Ullrich: Metamorphosis, 1998, eine von 13 Variationen, Farbradierung von mehreren Platten. Courtesy Galerie Kai Dikhas

Aktuelle Reinzenierung der Kunstaktion Gadschi, Sinti, Roma, Manouches… Positionen zwischen Ausgrenzung und Akzeptanz, die erstmals 2011 am Ortsrand von Dachau stattfand

Cornelia Wilß: Sie haben gerade gesagt, dass Sie viele unterschiedliche Berufe ausgeübt haben. Wann kam der Zeitpunkt, ab dem Sie ausschließlich als Künstler gearbeitet haben?

Alfred Ullrich: Das war ein fließender Prozess. Mitte der 1970er Jahre habe ich in Bayern im künstlerischen Bronzeguss gearbeitet. Danach war ich an Münchner Bühnen als Bühnenarbeiter angestellt. Später habe ich in einer Werkstatt für manuelle Druckverfahren für andere Künstler Auflagen gedruckt. Künstlerisch tätig zu sein, das war schon eine gewisse Leidenschaft, obwohl ich als Autodidakt eher zufällig zur Kunst gefunden habe. Mir haben dieses Milieu und die Möglichkeit gefallen, selber etwas zu gestalten: im Bronzeguss, durch Modellieren, Formen – mit den Händen. Das ist es: etwas sozusagen zu be-greifen. Über das Konkrete entsteht eine Idee im Kopf, die sich damit verknüpft.

Cornelia Wilß: Sie leben seit 1980 im Landkreis Dachau. Warum kamen Sie ausgerechnet nach Dachau?

Alfred Ullrich: Die Amerikaner hatten in den letzten Kriegstagen das halbe Dorf in Schutt und Asche gelegt. Ich zog 1980 in ein Haus, das aus Schutt wiederaufgebaut worden war. Es gab dort genug Platz, und ich konnte mir eine Werkstatt für Kupfer-Druckgrafik einrichten. Das Haus übernahm ich von einer Wohngemeinschaft. 1984 wurde ich in die Künstlervereinigung Dachau und in den Berufsverband Bildender Künstler München und Oberbayern aufgenommen.

Alfred Ullrich: Perlen vor die Säue (Performance-Dokumentation)

Cornelia Wilß: Um deutliche politische Zeichen zu setzen, sind Sie in den letzten Jahren als Aktionskünstler hervorgetreten. Ihre erste Kunstaktion im Jahr 2001 hieß „Perlen vor die Säue“. Da standen Sie vor einem Gatter und ließen Perlen vor dem Tor der Schweinefarm bei Lety in Tschechien auf den Boden fallen …

Alfred Ullrich: Auf die jährlich wiederkehrenden Aktionen und Demonstrationen von Roma gegen einen Schweinemastbetrieb auf dem ehemaligen Gelände des Konzentrationslagers Lety hat mich die Künstlerin Barbara Scotch aufmerksam gemacht. Ich hatte früher schon öfters mit ihr zusammengearbeitet. Sie war sehr engagiert in dieser Sache. Als ich meiner Schwester Lilly davon erzählte, gab sie mir ihre Perlenkette, eine echte Perlenkette, die sie zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte, und sagte: „Du kannst sie ruhig da vor die Schweine werfen: Perlen für die Säue eben.“ Alan Levi, ein Freund von Barbara Scotch, der die Emigrantenzeitung Prager Post für Tschechen, die in den USA leben, herausgegeben hat, begleitete uns. Auch eine Fotografin kam mit. Einen Teil der Perlen habe ich vors Tor geworfen, die anderen in Kränze gelegt, die die Roma dort auf einer Wiese zum Gedenken niedergelegt hatten. Alan Levi hat damals geschrieben: „Man konnte die Schweine zwar nicht sehen, aber man konnte sie riechen“, so würde es übersetzt heißen.

Cornelia Wilß: Es gibt mehrere Drucke, auf denen überfahrene Bierdosen zu sehen sind, aus denen das Bier spritzt. Was wollten Sie damit zeigen?

Alfred Ullrich: Von Ottakring ins neu(e) Himmelreich. Videostill I

Alfred Ullrich: Ja, das Pils spritzt, ganz schaumig, sämig (freut sich) … Die Kluft zwischen den historischen Fakten und der heutigen Selbstdarstellung einer Wiener Großbrauerei als junge Partybrauerei mit langer Tradition hat mich zu dieser Aktion veranlasst. Die Firmengeschichte der Ottakringer Brauerei lässt die Arisierungsgeschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zur Zufriedenheit aller aufgearbeitet wurde, einfach aus. Ich wollte, dass die Leute davon erfahren, und so bin ich mit der Lilly – sie hatte damals eine tolle große, richtige Fernsehkamera – in den Partyshop der Ottakringer Brauerei und habe eine Lage Pils, „Gold Fassl“, genommen und bin gleich vor dem Geschäft mit meinem Auto drübergefahren. Und die Lilly hat die Kamera draufgehalten. Man muss diese Dosen übrigens tausendmal überfahren, bis sie richtig glatt werden.

Alfred Ullrich: Von Ottakring ins neu(e) Himmelreich. Videostill II

Ich habe mit der Aktion aber auch gezeigt, dass ich selbst nicht weiß, wie ich mit der Geschichte umgehen kann. Ich muss in diesem Land mit den Nachkommen jener Menschen leben, die meiner Familie so viel Leid zugefügt haben, und Umgangsformen dafür finden. Das war eine Art Verzweiflungsaktion, eigentlich verrückt, aber ich musste mir irgendwie Luft machen.

Romeo Franz: Alfred, hast du Diskriminierung kennengelernt?

Alfred Ullrich: Auf subtile Weise. Ich habe mich in Dachau erst 2006 mit der Ausstellung „TRANSIDENTITIES“ als Künstler, der aus einer Wiener Sinti-Familie stammt, geoutet. Davor habe ich mich an Ausstellungen von Dachauer Künstlern, die die (noch) nicht erfolgte Rezeption Dachaus in der Geschichtsschreibung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts reflektierten, beteiligt, weil Angehörige von mir auch in diesem Konzentrationslager waren. Auch in Dachau. Die kunstinteressierte Öffentlichkeit zeigte sich wesentlich aufgeschlossener als manche lokalen Politiker. Aber mittlerweile werde ich ab und an von der öffentlichen Hand mit Gestaltungen in öffentlichen Gebäuden beauftragt. Außerdem werden in themenbezogenen Ausstellungen Werke von mir angekauft, das sehe ich als Erfolg auch in der Wahrnehmung der Belange der Sinti und Roma.

Romeo Franz: Könnte man sagen, dass sich die Ethnisierung deiner Kunst jetzt wieder relativiert?

Alfred Ullrich: Ich habe inzwischen viele Ausstellungen in München und im Umkreis mit anderen Künstlern auf die Beine gestellt. Eine Zeit lang arbeitete ich auch mit Flüchtlingen zusammen. Heute spricht man gar nicht mehr so viel darüber, dass ich ein Sinto-Künstler bin. In den letzten Jahren habe ich durch die Zusammenarbeit mit anderen Kunstschaffenden ein breites Erfahrungsfeld gewonnen, das ich jetzt für eigene druckgrafische Arbeiten nutzen kann. Früher war ich sehr farbenfroh, habe aufwendig mit mehreren Platten gearbeitet, farbige Strukturen übereinandergelegt und verschränkt. Das war, denke ich heute, durch die Mutter bedingt, durch ihre Haltung. Sie hat oft bei der Hausarbeit gesungen und gepfiffen. Sie hat Kleider aus bunten Stoffen genäht und Freude am Leben gehabt, obwohl sie so viel Leid erfahren hatte. Das hat mich und meine Kunst stark geprägt.

Cornelia Wilß: Wie meinen Sie das?

Alfred Ullrich: Ich lasse mich von Katastrophen nicht mehr beeindrucken. Die Katastrophe ist für mich nichts Außergewöhnliches, weil ich ja in einer Katastrophe lebe. Ich wurde einmal in Dachau in der KZ-Gedenkstätte gefragt, wie ich mich dort fühle, und ich habe geantwortet: „Das ist mein Zuhause, da komme ich her.“ Meine Schwester hat einen Film gemacht, in dem ich in Zeitlupe im Krematorium auf sie zuschreite. Da hört man die Steine knirschen, und ich komme aus dem Ofen heraus. Und so fühle ich es auch: dass ich aus dem Ofen heraus geboren bin. Diese diskriminierende Situation war natürlich meinem Selbstbewusstsein in meiner Jugend nicht dienlich, erst allmählich, jetzt im Alter von 68 Jahren, finde ich eine gewisse Selbstverständlichkeit und kann mit mehr Ruhe arbeiten.

Romeo Franz: Alfred, würdest du dich als Wiener bezeichnen, der in Dachau lebt, oder eher als Bayer, als Dachauer?

Alfred Ullrich: Ach, sagen wir es so: Wien hat mich, meine Kindheit und meine frühe Jugend, geprägt. Das alte Österreich-Ungarn, dieser Vielvölkerstaat, hat sich dem Wesen der Wiener und ihrer Lebensart eingeprägt. Die haben einen anderen Humor als die Bayern. Der Wiener kann aus einer kleinen Geschichte stundenlang einen ganzen Abend gestalten. Folgendes ist mir vor vielen Jahren passiert: Abends gab es eine Party, und ich habe den Herrn Karl imitiert, wie er im Lagerkeller seines Feinkostladens steht. Ihr wisst schon, der, der 1945 das Hitlerbild abhängte und einen Schweinskopf in die Auslage stellte. In Wien hat man das Hitlerbild hinter den Kohlenkisten im Keller versteckt für den Fall, dass er wiederkommt. Man kann ja nie wissen. Die Partygäste haben das für bare Münze genommen und wollten mich, weil sie meine Herkunft verkannten, bierernst von dem Fest wegprügeln. In Bayern hat es die Satire nicht leicht …