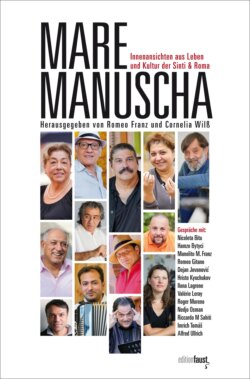

Читать книгу Mare Manuscha - Группа авторов - Страница 16

ОглавлениеILONA LAGRENE

„Ich war die Frau, die die politische Auseinandersetzung mit den Leuten führte.“

Ilona Lagrene wurde 1950 in Heidelberg geboren. Bereits als kleines Mädchen war sie mit den Folgen des Manuschengromarepen, wie Roma und Sinti den nationalsozialistischen Völkermord bezeichnen, konfrontiert: aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichte und aufgrund der Erzählungen von überlebenden Angehörigen, Freundinnen, Freunden und Bekannten. Als sie Reinhold Lagrene, den Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung, 1969 heiratete – seine Eltern waren beide AuschwitzÜberlebende – widmete das Paar sein gemeinsames Leben der Bürgerrechtsarbeit. „Das ist eine Lebensaufgabe. Das kann man nur machen, wenn man mit Leib und Seele nachvollziehen kann, was geschehen ist. Wir hatten nach Feierabend nur ein Thema“, sagt Ilona Lagrene im Gespräch im Juni 2018. „Die Bürgerrechtsarbeit war der Inhalt unseres Lebens.“

Wir treffen die Mutter vierer Kinder, die von 1989 bis 1995 Vorsitzende des Verbandes Deutscher Sinti Baden-Württemberg war, in Mannheim. In einem repräsentativen Gebäude des Landesverbandes ist RomnoKher beheimatet. Es ist ein Haus für Bildung, Kultur und Antiziganismusforschung. Auch die von Romeo Franz geleitete Hildegard Lagrenne Stiftung hat dort ihren Sitz. Im überdachten Innenhof schauen wir uns die Dauerausstellung „Mari Parmissi“ an, die die wechselvolle Geschichte der Roma und Sinti seit der ersten schriftlichen Erwähnung 475 v. u. Z. bis heute dokumentiert. Der Gewölbekeller beherbergt die Dauer- und Wanderausstellung „Typisch Zigeuner? Mythos und Wirklichkeit“, die nachdenklich stimmt. Wer weiß schon, dass Charlie Chaplin, Rita Hayworth, Yul Brynner und die Schlagersängerin Marianne Rosenberg einen Romno-Hintergrund haben? Wir gehen in den Spiegelsaal des Kulturhauses; an der Wand hängt ein bekanntes Gemälde der Künstlerin Lita Cabellut, in einer Ecke steht ein Piano, an das sich Romeo Franz nach unserem Gespräch setzt. Die Freude, einen Moment lang das politische Geschäft vergessen zu können, ist ihm anzusehen. Ilona Lagrene hört ihm aufmerksam zu.

Im Zuge ihrer erinnerungspolitischen Arbeit ist Ilona Lagrene bis heute mit dem gesellschaftlichen Unwillen, die NS-Verbrechen aufzuarbeiten, konfrontiert. Wir sprechen mit ihr über ihre politische Arbeit, über Erinnerungskultur, Zivilcourage und die Schwierigkeit, sich als Frau in einer von Männern bestimmten Politik durchzusetzen. Rückblickend erklärt sie in dem ihr eigenen nüchternen Tonfall, wie zermürbend vor allem die Archivarbeit gewesen sei, um die „Erinnerung an unsere Menschen“ wachzuhalten. Das sei „an die Psyche gegangen“. Auch ihre Gesundheit ist angegriffen. Ihr Mann habe das gespürt und sie gebeten, mit der belastenden Arbeit aufzuhören: „Du hast doch genug erreicht. Ich sehe, dass es dir nicht mehr guttut!“ Nachdem sie den Vorstandsvorsitz im Verband Daniel Strauß übergeben hatte, legte sie eine Weile lang eine Pause ein, widmete sich ihrer Familie und anderen Beschäftigungen. Doch irgendwann kam sie zurück: „Ganz los lässt man das nie!“

„Die Bürgerrechtsarbeit war der Inhalt unseres Lebens“

Romeo Franz: Ich habe Mitte der 1990er Jahre mit der Bürgerrechtsarbeit angefangen. Ich suchte nach Menschen, mit denen gemeinsam ich das Unrecht bekämpfen konnte, das auch meiner Familie widerfahren war. Da lag es nahe, Kontakt mit unseren Organisationen aufzunehmen. Ich musste mich damals dem Vorstand des Landesverbandes Rheinland-Pfalz vorstellen. Man wollte genau wissen, warum ich diese Arbeit machen wolle und was ich erwarten würde … Das war richtig hart. Ich glaube, jemand, der nicht diesen starken Willen, sich für unsere Menschen zu engagieren, gehabt hätte wie ich, hätte aufgegeben. Damals war es sehr schwierig, als junger Mensch auf unsere Organisationen Einfluss zu nehmen.

Cornelia Wilß: Sehen Sie das auch so, Frau Lagrene?

Ilona Lagrene: Als Romeo mit der Bürgerrechtsarbeit begann, wusste man gar nicht, wo man anfangen sollte, so viel hatten wir um die Ohren. 1986 hatten wir gerade erst den Landesverband Baden-Württemberg gegründet, und ich saß mit meinem Mann, Reinhold Lagrene, und anderen im Vorstand. 1989 wurde ein Büro in Heidelberg mit einem kleinen Budget finanziert, so dass wir einen hauptamtlichen Mitarbeiter einstellen konnten. Für den Geschäftsführer gab es eine Drittelstelle. Der Vorsitzende in der Gründungszeit war Heinz Bamberger. Ende 1989 wurde ich zur Vorsitzenden gewählt. Wir mussten mit geringen Mitteln auskommen. Stellen Sie sich vor, was es heißt, in allen Bereichen tätig zu sein, für ganz Baden-Württemberg. Viele Menschen, die zu uns kamen, brauchten Beratung in Fragen ihrer Existenzsicherung und Entschädigung. Bei den jungen Leuten ging es um Schule und Ausbildung. Viele Kinder unserer Familien wurden damals einfach in Sonderschulen gesteckt, ohne dass man sie vorher getestet hatte. Daher mussten wir auch mit den Schulämtern sprechen. Später kam die Öffentlichkeitsarbeit dazu und vieles mehr. Power hatte ich genug (lacht laut), aber wenn du nicht selbstsicher und frech warst, konntest du nichts erreichen. Man brauchte Courage.

Cornelia Wilß: Nach innen und nach außen?

Ilona Lagrene: Nach außen. Mein Mann stand hinter meiner Arbeit und hat mich unterstützt. Immer!

Cornelia Wilß: Aber Sie waren die Frontfrau …

Ilona Lagrene: Ich war die Frau, die die politische Auseinandersetzung mit den Leuten führte.

Romeo Franz: Das Bild, das Ilona in ihrer Arbeit gezeigt hat, hat dazu beigetragen, mit dem Klischee aufzuräumen, dass bei den Sinti ein Macho-Style vorherrsche. (sie lacht leise) Ihre Arbeit wurde respektiert. (sie bejaht) Ilona hatte eine Vorbildfunktion. Es ist ein wichtiger Aspekt, öffentlich gegen das Vorurteil anzugehen, dass es bei den deutschen Sinti eine systematische Ausgrenzung von Frauen gebe. In diesem Zusammenhang ist auch Hildegard Lagrenne1 zu nennen. Tante Kola, so lautete ihr Sinti-Name, war jemand, den wir sehr verehrt haben. Man könnte fast sagen, da war eher ein Matriarchat zu spüren.

Ilona Lagrene: Am Anfang fiel es mir nicht leicht, mich durchzusetzen. Doch mit der Zeit merkten unsere Leute, was für eine Arbeit ich machte. Die Sinti, die zu mir kamen, sollten nicht das Gefühl haben, sich mit ihren Sorgen an ein anonymes Amt zu wenden, sondern sich ernst genommen fühlen. Es war mir wichtig, dass ich von Überlebenden Anerkennung bekam.

Cornelia Wilß: Sie haben sich in Ihrer Zeit als Vorsitzende unermüdlich dafür eingesetzt, dass der ermordeten Sinti in Würde gedacht wird.

Ilona Lagrene: Ich habe zunächst die näheren Umstände recherchiert, wie die Massendeportationen unserer Menschen nach Polen geplant und organisiert wurden. Meine eigene Familie war ja auch betroffen. Ich bat Leute, die ich kannte, sich bei uns zu melden, wenn sie darüber etwas wüssten. Einzelne haben es getan, und so konnte ich Stück für Stück die Geschichte der Vertreibung der Sinti aus Deutschland rekonstruieren. Die städtischen Archive, die ich angeschrieben hatte, teilten mir damals mit, dass sie keine Informationen über die Deportationen hätten. Wenn man aber vor Ort in den Akten aus der NS-Zeit herumstöberte, wurde man fündig.

Es war nicht einfach, für die Überlebenden ein würdiges Gedenken an ihre ermordeten Schwestern und Brüder zu schaffen. Über viele Jahre habe ich mich für die Errichtung von Gedenktafeln an öffentlichen Orten eingesetzt, damit nichts vom Leid unserer Menschen verloren geht. Jedes Mal musste die öffentliche Zeichensetzung hartnäckig erkämpft werden. Angefangen habe ich mit meiner Geburtsstadt Heidelberg. Dort lebten im ausgehenden 19. Jahrhundert schon viele Sinti. Die Älteren, die überlebt hatten und in ihre Heimat zurückgekehrt waren, kannte ich alle. Unser Anliegen stieß auf positive Resonanz. Die Tafel hängt in der Steingasse, kurz bevor man über die Alte Brücke geht. Sie ist den Heidelberger Sinti, „die dem NS-Völkermord zum Opfer fielen“, so heißt es da, gewidmet.

Cornelia Wilß: Im Jahr 1993 schlugen Sie der Stadt Asperg vor, am Eingang zum Bahnhofsgelände ebenfalls eine solche Gedenktafel anzubringen. Das war schwieriger durchzusetzen als in Heidelberg. Welchen Hintergrund hatte das?

Ilona Lagrene: Am 16. Mai 1940 wurden Hunderte unserer Menschen aus ganz Südwestdeutschland auf den Hohenasperg in der Nähe von Stuttgart verschleppt, darunter auch meine Familie, und am 22. Mai 1940 vom Asperger Bahnhof aus in Sonderzügen der Reichsbahn nach Polen in die Ghettos und Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Dies war eine der ersten großangelegten Massendeportationen von Sinti und Roma während der Zeit des Nationalsozialismus. In der Sprache der Nationalsozialisten hieß das „Umsiedlung“ von „Zigeunern“. Zeitgleich fanden solche Aktionen in Köln und Hamburg statt. Verschleppt wurden damals 2.800 Sinti und Roma. Später fand ich heraus, dass SS-Hauptscharführer Josef Eichberger vom Reichssicherheitshauptamt die Transporte nach Asperg organisiert hatte. Er wurde nach 1945 Leiter einer sogenannten Landfahrerzentrale, in der Sinti und Roma verfassungswidrig registriert wurden – mit Fingerabdruck. Für das Naziregime hatte er bereits in der Münchner „Zigeunerzentrale“ gearbeitet. Auch SS-Standartenführer Paul Werner, der die Deportation vom Mai 1940 geplant hatte, war bis in die 1960er Jahre Ministerialbeamter in Baden-Württemberg.

Die Stadt Asperg war zwar einverstanden, am Bahnhof eine Gedenktafel anzubringen. Aber die Bahn wollte es verhindern. Was blieb mir übrig? Ich musste an die Öffentlichkeit gehen. Erst nachdem sich der Verkehrsminister und Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete Matthias Wissmann eingemischt hatte, gab die Bahn AG in Frankfurt 1995 ihre Genehmigung für die Gedenktafel. Das war für viele Überlebende damals etwas ganz Besonderes. Endlich war das erlittene Unrecht für alle sichtbar. Am Tag der Einweihung sind Überlebende und ihre Nachkommen mit dem Bus zum Hohenasperg hochgefahren und zu Fuß den Weg von dem dort von den Nationalsozialisten eingerichteten Sammellager hinunter zum Bahnhof gegangen. Wir wollten daran erinnern, dass die Verschleppung vor den Augen der Stadtbewohner stattgefunden hatte.

Cornelia Wilß: Auch die Stadt Tübingen war von der Idee einer öffentlichen Gedenktafel nicht angetan.

Ilona Lagrene: Im Gegenteil! Ausgerechnet in Tübingen, wo der Rassenwahn durch die sogenannten Rassenforscher Robert Ritter und Eva Justin mit entstanden war, wollte man keine Gedenktafel haben. Also entschied ich mich, eine öffentliche Veranstaltung in Tübingen zu initiieren, bei der auch Überlebende anwesend waren. Die damalige Bundesvorsitzende der SPD, Herta Däubler-Gmelin, hat unsere Forderung nach einer Gedenktafel an der Mauer der Stiftskirche unterstützt. Es hat aber trotzdem drei Jahre gedauert, bis 1995 die Tafel eingeweiht wurde. Vorher hatte der Ortsgruppenverein der SPD, der Senioren, einmal nachts eine Holztafel mit unserem Text an der Stiftskirche angebracht. Das war eine tolle Aktion. (lacht laut) Genau an der Stelle wollte ich unsere Tafel haben. Dort befand sich ja auch die Gedenktafel für die verfolgten jüdischen Menschen. Neben ihr sollte unsere Gedenktafel für die ermordeten Sinti und Roma hängen.

1 Hildegard Lagrenne (Schreibweise auch: Lagrene) (* 1921, † 29. März 2007 in Mannheim) war Überlebende des nationalsozialistischen Völkermords an den Roma und Sinti, Mitarbeiterin beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und im Dokumentations- und Kulturzentrum des Zentralrats in Heidelberg sowie seit 1997 Trägerin der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg.