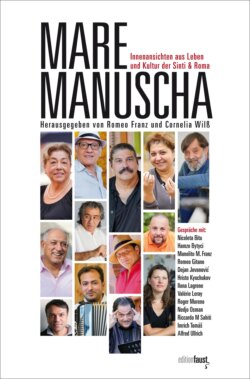

Читать книгу Mare Manuscha - Группа авторов - Страница 18

ОглавлениеCornelia Wilß: Hat die jüdische Gemeinde Sie unterstützt?

Ilona Lagrene: In Tübingen damals nicht. Vieles war damals nicht selbstverständlich, zum Beispiel, als anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Kriegsendes das Sekretariat des Ministerpräsidenten unseren Landesverband eingeladen hatte …

Cornelia Wilß: Was war daran ungewöhnlich?

Ilona Lagrene: Na ja. Ich erhielt einen Platz in der dritten Reihe, und auf meine Bitte, im Anschluss an die Feierlichkeit dem Ministerpräsidenten gemeinsam mit den Überlebenden Gedenkbücher überreichen zu dürfen, lautete die Antwort, dass dies leider nicht möglich sei, verbunden mit dem Angebot, dass ich in der zweiten Reihe sitzen könne. Darauf antwortete ich: Wenn es nicht möglich sein sollte, im Anschluss an die Feier die Überlebenden zu empfangen und dem Herrn Ministerpräsidenten die Gedenkbücher zu übergeben, sähen wir uns leider gezwungen, nicht an den Feierlichkeiten teilzunehmen und dies der Presse mitzuteilen. Die Reaktion aus Stuttgart fiel erfreulich knapp aus: Der Empfang finde im Anschluss statt. Und ich rückte unerwartet eine Reihe weiter nach vorn und saß nun in der ersten Reihe. Man konnte sie letztlich doch kriegen. (lacht) …

Ich möchte noch etwas nachtragen. Die Begegnung mit dem Ministerpräsidenten – das war Erwin Teufel – hat damals Früchte getragen. Die Sinti, die beim Empfang anwesend waren, haben alle Schwäbisch gesprochen. Erwin Teufel war ganz erstaunt: „Mensch, Kinder, ihr seid ja von unsre Leut’.“ Er war gebürtiger Rottweiler, und als er sich mit einer Frau aus Rottweil unterhielt, war das Eis gebrochen. Er ist übrigens bis heute Kuratoriumsmitglied im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg.

Romeo Franz: Das ist jetzt 23 Jahre her. Das war nun keine Zeit mehr, die besonders gestrig war, oder? Dennoch gab es dieses despektierliche Verhalten der Regierung auf allen Ebenen gegenüber unseren Menschen … War das etwas anderes als Antiziganismus? Die Mehrheit der Deutschen war damals Sinti und Roma gegenüber ablehnend eingestellt. Damals ergaben zwei Studien, dass 68 Prozent der Deutschen keine „Zigeuner“ als Nachbarn haben wollten. Das Allensbacher Institut ermittelte 1992, dass 64 Prozent der Deutschen eine negative Meinung über Sinti und Roma hatten.2

Cornelia Wilß: Was käme bei Umfragen heute heraus?

Ilona Lagrene: Im Moment schlägt die Stimmung wieder um …

Romeo Franz: Ja. Die Leipziger „Mitte“-Studie aus dem Jahr 2016 hat erbracht, dass 60 Prozent der Deutschen Sinti und Roma aus Deutschland ausweisen möchten. Aufgrund des Rechtsrucks, den wir gerade haben, richtet sich der Fokus in der Mehrheitsgesellschaft aktuell auf die flüchtenden Menschen. Geringer geworden ist die Diskriminierung der Minderheit der Sinti und Roma auf keinen Fall. Unsere Möglichkeiten haben sich jedoch verbessert. Der Landesverband Baden-Württemberg hat zum Beispiel seit fünf Jahren einen Staatsvertrag.3 Daran hast du, Ilona, großen Anteil. Heute ist unser Verhältnis zur Regierung in Baden-Württemberg ein völlig anderes als vor 23 Jahren. Heute sind wir Partner. Es gibt einen Rat für die Angelegenheiten der Roma und Sinti. Dort tauschen sich Fachleute aus und geben ihre Vorschläge ans Staatsministerium weiter. Eine Partizipation auf dieser Ebene gab es damals nicht. Du hast die Vorarbeit dafür geleistet und den Grundstock gelegt, auf dem die nächste Generation aufbauen und deine Arbeit weiterführen konnte.

Foto: privat

Auszug aus den Erinnerungen von Lore Georg, der Schwester von Ilona Lagrene:

„Wann kommen wir dran?“

Wir wohnten damals in Ludwigshafen, bis wir 1940 weggekommen sind. Ich war damals erst zwei Jahre alt. Meine Mutter hat mir später viel erzählt, daher weiß ich vieles von unserer Familie. Wir wohnten in einer Gartenkolonie, in einem Gartenhaus. Das Haus hatten meine Eltern schön hergerichtet. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, wohnte mit uns. In der Kolonie wohnten auch viele andere Sintifamilien. Meine Mutter kannte sie alle.

Mein Vater arbeitete in der BASF. Er hat nicht viel verdient damals, nur ein paar Mark. Unsere Familie durfte ihr Gewerbe nicht mehr ausüben, meine Eltern hatten früher beide ihren Gewerbeschein, sie waren da selbständig. Später haben sie den Gewerbeschein nicht mehr bekommen, sie durften nicht mehr Handel treiben. Meine Mutter ging trotzdem noch hausieren, weil sie Geld verdienen mußte. Das Geld, das unser Vater verdiente, reichte nicht für uns zum Leben. Die Mutter zog ein elegantes Kleid an und einen Hut, so daß sie nicht wie eine Sinteza aussah. In ihrer Handtasche hatte sie dann eine kleine Garnitur von Spitzendecken, die versuchte sie zu verkaufen. Das ging noch 1938 und 1939. Dann mußten unsere Eltern auf die Kriminalpolizei kommen, dort wurde ihnen gesagt, daß sie die Stadt nicht mehr verlassen durften und daß sie ihr Gewerbe nicht mehr ausüben durften.

1940 war es, als unsere Familie auf den Transport nach Polen kam. Damals lebte bei uns noch eine Nichte meiner Mutter, zusammen mit ihrer kleinen Tochter. Die beiden kamen mit uns auf den Transport nach Polen. Zuerst ging es nach Hohenasperg, von da nach Polen. An den Transport kann ich mich nicht erinnern, aber noch an Städte und Orte, an die wir später kamen. Wir waren in Radom, in Kattowitz und in anderen Orten.

Die Sinti wurden dort in Polen zur Arbeit eingeteilt, Männer, Frauen und auch die größeren Kinder. Unser Vater mußte in einer Munitionsfabrik arbeiten, meine Mutter und meine Schwester Renate mußten Schützengräben ausheben für die Soldaten. Meine Schwester war damals auch noch klein, sechs Jahre war sie alt. Trotzdem mußte sie mit zur Arbeit. Meine Mutter und meine Schwester mußten dann im Wald arbeiten, bei der Arbeit waren sie von deutscher SS bewacht. Alle unserer Menschen mußten in Polen Zwangsarbeit leisten.

Meine Mutter wollte erreichen, daß meine Schwester nicht mit zur Arbeit muß, aber es hieß, wer nicht zur Arbeit geht, wird standrechtlich erschossen. So wurde das gesagt. Sinti und Juden mußten dort Zwangsarbeit leisten.

Es gab nichts zu essen dort bei der Arbeit. Also mußte meine Mutter sehen, wo sie etwas für uns herbekam. Manchmal konnte sie für eine oder zwei Stunden in die umliegenden Höfe oder Dörfer gehen und versuchen, dort etwas zu kaufen oder einzutauschen.

Davon erzählte meine Mutter oft. Einmal kam sie wieder zu einer Frau, bei der sie schon öfter war, und diese Frau wollte unbedingt, daß meine Mutter ihr wahrsagt. Meine Mutter konnte das gar nicht und sagte das auch der Frau, aber die bestand darauf. Und als sie dann dort war, war auch der Sohn der Familie da, einer von den Partisanen. Er fragte meine Mutter, wer den Krieg gewinnen wird, die Deutschen oder sie, die Polen. Meine Mutter hatte schon vorher gemerkt, daß der Sohn zu den Partisanen gehört, und antwortete ihm, daß die Deutschen den Krieg nicht gewinnen werden. Darauf hat ihr der Mann auf die Schulter geklopft und ihr auf polnisch gesagt: „Ist gut, und jetzt geh.“ Das hat unsere Mutter immer erzählt.

Oh, lieber Gott, die armen Menschen. Alle litten unter großem Hunger, es war kalt, und es gab fast nichts zu essen. Ob jemand krank wurde, ob jemand sich kaum noch aufrecht halten konnte, es tat nichts, alle mußten zur Arbeit. Immer mußten die Menschen damit rechnen, daß sie erschossen werden, egal wo sie waren.

Einmal, ich weiß nicht mehr, an welchem Ort, in welchem Ghetto das war, kam mitten in der Nacht die SS. Wir schliefen alle, und sie holten die Menschen aus den Häusern heraus, wir wohnten dort in solchen Steinbaracken. Die SS hat mit den Gewehren an die Türen geschlagen, alle mußten heraus. Alle mußten sich anziehen und raus. Die Menschen schrien durcheinander, viele wußten, daß die SS immer wieder Erschießungen vorgenommen hat. Sie schrien: „Jetzt werden wir alle ermordet!“ Sie wußten, was jetzt auf sie zukommen würde.

Unsere Mutter ging mit dem Vater, meiner Schwester Renate und meinem Bruder Josef hinaus, ich war noch im Bett. Einer von den Deutschen kam, auch das hat meine Mutter immer wieder erzählt, er kam, und meine Mutter bat und bettelte, er möge die Großmutter und mich verschonen. Der Mann beugte sich über mein Bett und hat mich angesehen, dann sah er meine Mutter an und sagte: „Ich habe auch Kinder.“ Er ließ uns bleiben und sagte noch, wir sollten nichts davon sagen, sonst wäre er dran. Den Namen von dem Mann wußten wir nicht, er hatte sonst nichts gesagt. Ein anderer hätte das nicht gemacht.

Es waren damals dort in dem Ghetto an die fünfhundert Sinti. Alle mußten auf die Kommandantur, dort wurden sie befragt, und es wurden die Arbeitsfähigen ausgesucht. Es wurde eine Liste der Arbeitsfähigen zusammengestellt, und auf der anderen Seite waren diejenigen, die krank waren oder die kleine Kinder hatten. Von den fünfhundert Sinti wurden neunzig oder hundert wieder zurückgeschickt, darunter meine Eltern und meine Geschwister. Die anderen wurden alle ermordet.

Es fuhren Lastwagen vor, und die Familien wurden aufgeladen und in den Wald gefahren. Meine Mutter hat uns das erzählt, die Menschen hätten gewußt, daß sie ermordet werden sollen, sie hätten geschrien und sich gewehrt, die Menschen wurden von der SS weggerissen, mit den Gewehren haben sie auf die Menschen, auf die Kinder eingeschlagen. Mitten im Wald mußten die Sinti ihr eigenes Grab schaufeln.

Wenn die Mama damals nicht gewesen wäre, dann wäre unser Vater damals auch ermordet worden. Die SS hatte auch ihn und die anderen Männer herausgeholt, da war auch der Heinrich Birkenfelder dabei, der dann in Heidelberg lebte. Die Männer wurden von polnischer Polizei bewacht. Unsere Mutter konnte Polnisch. Sie hatte eine Flasche Wodka organisiert, die nahm sie und lief dorthin. Sie lief zu einem Wachposten und sagte, ihr Mann sei da drin und sie müsse mit ihm sprechen.

Der Posten ließ sie durch, und meine Mutter rief nach ihrem Mann und nach dem Birkenfelder. Als sie sie sah, rief sie ihnen zu: „Schnell raus hier, schnell!“ Sie sind vor zu dem Wachposten, meine Mutter warf ihm die Flasche Wodka zu, und sie sind gerannt. Der Wachposten stand da und hat sich nicht gerührt.

Die anderen sind alle ermordet worden … Unter denen, die ermordet wurden, waren zwei Schwestern meiner Mutter, die Moza und ihre kleine Tochter Muri und die Mut mit ihren fünf Kindern. Meine Mutter wollte sie nicht fahren lassen, sie hat sich an dem Wagen, auf dem ihre Schwestern und ihre Nichten waren, festgeklammert. Die anderen Sinti, die bleiben konnten, haben sie losgerissen, weil sie sonst auch mitgenommen und ermordet worden wäre.

Aus: … weggekommen. Berichte und Zeugnisse von Sinti, die die NS-Verfolgung überlebt haben, hrsg. von Daniel Strauß, zusammengestellt von Ilona und Reinhold Lagrene, Berlin/Wien 2002

„Die Gespräche wurden von uns so belassen, wie die Menschen geredet hatten. Beim Abschreiben sind meinem Mann und mir die Tränen gekommen.“

„weggekommen“ – ein Wort, das in vielen Berichten und Zeugnissen von Sinti vorkommt, die den Völkermord der Nationalsozialisten überlebt haben. „weggekommen“, das heißt, aus den Städten und Gemeinden deportiert worden zu sein, in denen die Familien oft seit Generationen gelebt hatten. Das heißt, einer Verfolgung ausgesetzt gewesen zu sein, die nicht nachvollzogen werden konnte, gegen die sich die Verfolgten nicht wehren konnten, denn die Verfolgung war unabhängig vom jeweiligen Verhalten des Einzelnen. „Wir haben heute noch Albträume von dem, was wir erlitten haben. Eigentlich wollte ich nicht mehr darüber reden, aber ich tue es jetzt für viele andere, die es nicht mehr können.“

Cornelia Wilß: Abgesehen von der politischen Bürgerrechtsarbeit und der Leitung des Landesverbandes haben Sie die Zeit gefunden, Überlebenden zuzuhören und ihre Geschichten für die Nachwelt festzuhalten. 2002 erschien das Buch weggekommen, das Sie gemeinsam mit Ihrem Mann veröffentlicht haben.

Ilona Lagrene: Mein Mann und ich haben mit 35 Überlebenden Gespräche auf Romanes geführt und die Texte anschließend übersetzt und veröffentlicht. Das Buch ist heute vergriffen. Was wir mit den Menschen damals gemacht haben, war wichtig. Den Überlebenden fiel es nicht leicht, uns auch nicht. Sie wurden zum ersten Mal von Angehörigen ihrer Minderheit über ihre Leidensgeschichten befragt. Wir waren ein ganz anderes Gegenüber, als wenn jemand anderes sie befragt hätte. Sie wussten, dass wir wussten, was passiert war. Diese Erfahrung war für Reinhold und mich oft sehr schmerzlich. Wir haben die Leute in ihrem Redefluss nicht unterbrochen, nur manchmal nachgefragt und später gar nicht erst versucht, ihre Geschichten chronologisch zu ordnen. Die Gespräche wurden von uns so belassen, wie die Menschen geredet hatten. Beim Abschreiben sind meinem Mann und mir die Tränen gekommen. Das hat uns sehr berührt.

Cornelia Wilß: Was beschäftigt Sie im Augenblick?

Ilona Lagrene: Ich schaue mit Sorge in die Zukunft dieses Landes. Man muss Vertrauen in die Bundesregierung haben. Ich hoffe, die Bundeskanzlerin macht jetzt das Richtige, nicht das, was zum Beispiel die AfD will. Eins muss ich sagen, und ich betone es gern: Das, was unsere Bundeskanzlerin im Sommer 2015 in dieser schwierigen Situation an der Grenze zu Ungarn zu den flüchtenden Menschen gesagt hat, war richtig: Kommt! Das war richtig. Dafür hat sie meinen Respekt. Sie konnte nicht wissen, was später auf uns zukam. Das konnte damals keiner abschätzen. Ich denke, in unserem Land wäre in der Flüchtlingspolitik viel mehr möglich, wenn man besser organisieren würde. Ich finde die gegenwärtig geführte Diskussion abscheulich. Wenn man hört, dass sich Gauland erlaubt zu sagen, der Nationalsozialismus sei ein „Vogelschiss“ … Das ist ungeheuerlich.

Cornelia Wilß: In diesem Jahr erscheint im Verlag Das Wunderhorn ein Buch Ihres Mannes, das den Titel trägt Djiparmissa. Klassische deutsche Gedichte auf Romanes. Welche Rolle spielte Romanes für Ihren Mann?

Ilona Lagrene: Mein Mann hat sich systematisch mit Romanes beschäftigt und unsere Sprache für die nachkommende Generation, für uns Sinti, aufgeschrieben. Unserer Sprache sind viele Worte verloren gegangen. Reinhold sah es als seine Aufgabe an, das Bewusstsein unserer Leute für die Bedeutung des Romanes zu stärken. Romanes war ja im engeren Sinne keine Schriftsprache. Er hat Märchen, Sagen und Gedichte ins Romanes übersetzt und eigene Gedichte auf Deutsch und auf Romanes geschrieben. Er suchte gern nach alten Worten, die heute eher selten gesprochen werden. Gerade die Jüngeren benutzen ja oft Lehnwörter aus anderen Sprachen. Aber wenn unser Romanes, das nie aufgeschrieben wurde, seit über 600 Jahren in Deutschland wirkt und sehr viel länger schon besteht, dann bin ich sicher, dass es so schnell nicht verfliegen wird. Wichtig ist, dass man seine Sprache spricht, vor allem in der Familie. Kennen Sie das Gedicht „Auschwitz“ von Santino Spinelli, dem italienischen Rom? Seine Verse sind in den Brunnen des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin eingraviert.

Eingefallenes Gesicht

erloschene Augen

kalte Lippen

Stille

ein zerrissenes Herz

ohne Atem /

ohne Worte

keine Tränen

Mein Mann hat es aus dem Romanes ins Deutsche übertragen. Im Original lautet es:

Muj šukkó,

kjá kalé

vušt šurdé;

kwit.

Jiló čindó

bi dox,

bi lav,

nikt ruvbé.

Lyrik mochte er sehr. Für das Buch, das im Verlag Das Wunderhorn erscheint, hat Reinhold klassische Gedichte von Mörike, Goethe, Schiller, Hölderlin, Fontane aus dem Deutschen ins Romanes übertragen und eigene Erzählungen und Gedichte verfasst. Die Gedichte werden zweisprachig abgedruckt. Wenn das Buch erschienen ist, werde ich Lesungen machen und die Texte auf Deutsch lesen, sonst versteht’s ja niemand. Vielleicht kann ich aber doch auch ein paar Texte auf Romanes vortragen … Ich glaube, das würde ihn freuen.

Reinhold Lagrene

PRALDJIEDO4

Erzähl ich dann aus meinem Leben

vom Glück, das mir genommen schon vor langer Zeit

kann auf Erden hier mir dies niemand wiedergeben

was mir bleibt ist Einsamkeit

Hatte auch ich einst bunte Träume

von Liebe, Glück und Trautsamkeit

verwelkt sind sie wie Blätter an den Bäumen

verweht in alle Ewigkeit

Denk ich zurück an gewesene Tage

an schon längst vergangene Zeit

hör ich die Worte, die zu mir sagen

„Bis in alle Ewigkeit“

Kinder reden, lachen, springen

Geigen lieblich sanft erklingen

spüre Freude tief im Herzen

vergesse Kummer, Leid und Schmerzen

Fühl (all die) Liebe, die mich umgab (Lieben, die mich umgaben)

Spüre Glück, mein Streben, mein Hoffen

dem niemand gewehrt

doch so unmenschlich zerbrochen

nun niemals wiederkehrt … in Auschwitz liegt (liegen) begraben

Fühle das Herz, wie es in mir schmerzt und weint

sehe das Gesicht … Augen, die mein Innerstes tief treffen

Stumm zu mir sprechen

Stumm mich fragen

Wann beginnt die Ewigkeit

Reinhold Lagrene, Foto: privat

„… in der Zeit des Kommunismus in Bulgarien durftest du nicht zugeben, dass du ein Rom oder eine Romni warst.“

2 Nach einer Umfrage des Bielefelder Emnid-Instituts von 1994 wollten 68 Prozent der Deutschen keine „Zigeuner“ in ihrer Nachbarschaft haben. Das Allensbacher Institut ermittelte 1992, dass 64 Prozent der Deutschen eine negative Meinung über Sinti und Roma hatten. Auch in anderen europäischen Ländern ist die Abneigung gegen „Zigeuner“ groß. 87 Prozent der Slowaken und 75 Prozent der Rumänen lehnen Roma als Nachbarn ab.

3 Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma, haben einen Staatsvertrag unterzeichnet. „Sinti und Roma sind ein Teil von Baden-Württemberg. Dieses Land ist unsere gemeinsame Heimat. Der Staatsvertrag enthält das klare Bekenntnis zur Anerkennung der baden-württembergischen Sinti und Roma und legt eine verbindliche Förderung der Minderheit fest“, sagte Kretschmann im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung von Landesregierung, Landtag und Landesverband.

4 Es handelt sich um einen aus der Zeit kurz vor Reinhold Lagrenes Tod stammenden ersten Entwurf, den er nicht mehr korrigieren konnte.