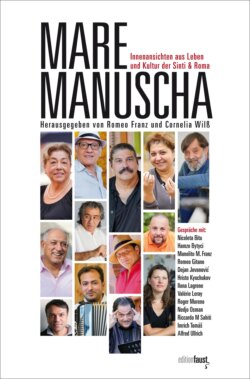

Читать книгу Mare Manuscha - Группа авторов - Страница 6

ОглавлениеALFRED ULLRICH

„Ich arbeite mit dem Material und gegen es, was sich eigentlich auch übersetzen lässt für meine künstlerische Arbeit – ich arbeite mit der Gesellschaft und gegen sie, um herauszufinden, in welchem Verhältnis sich die Gesellschaft zu den Sinti und Roma heute befindet.“

An einem späten Nachmittag im September 2016 sind wir mit dem Künstler Alfred Ullrich in Berlin verabredet. Seine Ausstellung „ROLLING HOME“ wird in der Galerie Kai Dikhas gezeigt. Ullrich steht hinter einem Biertisch vor seinem Wohnwagen – einer „rollenden“ Werkstatt, mit der er unterwegs ist und Workshops für Drucktechniken anbietet.

Mütterlicherseits stammt Ullrich aus einer Wiener Sinti-Familie. Der Heranwachsende kam früh in Kontakt mit der Wiener Bohème und machte sich in den 1960er Jahren auf Wanderschaft durch Europa. Ab 1976 arbeitete Ullrich in München in einer Werkstatt für manuelle Druckverfahren. Die dort erlernten Techniken sind prägend für sein künstlerisches Schaffen.

Sein Berliner Galerist Moritz Pankok schreibt über Alfred Ullrichs (Druck-)Arbeiten, dass sie im „reizvollen Spannungsfeld zwischen Schönem und Grobem, zwischen Anmut und Provokation“ liegen: „Seine Druck-Kunst scheint sich auf den ersten Blick nicht mit seiner Herkunft zu beschäftigen; er setzt dort die Mittel des Druckhandwerks auf experimentelle Weise ein und schafft abstraktere Formationen. Er bevorzugt die Radierung, eine komplizierte Technik, die Präzision und Konzentration verlangt. Das Ergebnis sind zarte, zumeist abstrakte Bilder, die das Verfahren des Drucks selbst aufzeigen und das Gegenständliche auflösen. Betrachtet man die Arbeiten genauer, wird seine Spielfreude deutlich und Widersprüche erkennbar: die Strukturen bilden eine vielfältige Oberfläche, auf der Formen und Farben widerstreitende Wechselspiele eingehen. Bei den gedruckten Formen handelt es sich um Spuren physischer Zerstörung der Druckplatten, sei es durch Ätzungen oder Walzungen der Platten selbst oder etwa durch Abdrücke von in performativen Aktionen überfahrenen Bierdosen.“

Viele Jahre beschäftigte sich Ullrich, der seit 1980 im Landkreis Dachau lebt und arbeitet, in seinem Kupferdruck-Atelier mit ästhetischen Fragestellungen, in die sich immer stärker gesellschaftliche Inhalte hineindrängten.

Ullrich ist ein kritischer Beobachter, der auf Unbedachtes, Verstecktes aufmerksam macht, das andere übersehen. Fast täglich fuhr er am Dachauer „Landfahrerplatz“ vorbei. Lange vermied es Ullrich, der seine Großeltern, seinen älteren Bruder Alfred und zwölf seiner Onkel und Tanten in den Konzentrationslagern verlor, diesen Platz und die sogenannte KZ-Gedenkstätte zu besuchen. Im Jahr 2006 veränderte sich seine Haltung gegenüber dem Platz. Er nutzte seine in der Neuen Galerie Dachau gezeigte Ausstellung „TRANSIDENTITIES“, um auf den verwahrlosten Zustand des „Landfahrerplatzes“ hinzuweisen. Mit der Ausstellung „Gadschi, Roma, Sinti, Manouches“ in der Galerie der Künstlervereinigung Dachau geriet fünf Jahre später der Name des Platzes selbst in den Fokus. Ullrich stellte öffentlich die Frage, weshalb so viele Jahre nach der Kapitulation des Dritten Reiches solche diskriminierenden Begriffe weiterhin scheinbar arglos verwendet würden. „Mit der Zwei-Kanal-Videoinstallation ‚Crazy Water Wheel, 2011‘ und Dokumenten aus dem Stadtarchiv Dachau sowie verschiedenen Objekten versuchte ich das Publikum und besonders die Dachauer Obrigkeit zu einer Stellungnahme zu bewegen”, erinnert er sich. Das Publikum und die Presse nahmen sein Ansinnen auf, nicht so die „Obrigkeit“. Der Dachauer Oberbürgermeister reagierte erst, als sich auch Dachauer Bürger dafür einsetzten, das Schild zu entfernen. Es verschwand über Nacht. Eine weitere Auseinandersetzung fand nicht statt. Heute sieht Alfred Ullrich das Geschehen damals mit anderen Augen: „Ich hätte es begrüßt, wenn das Schild mit historischen Erläuterungen stehen geblieben wäre.“ Den Platz gibt es nicht mehr. Doch mit seinem Verschwinden ist auch das Angebot, sich mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen, verloren gegangen, bedauert Ullrich.

„Die Katastrophe ist für mich nichts Außergewöhnliches, weil ich in einer Katastrophe lebe“

Cornelia Wilß: Ihre Mutter hat eine bewegende Lebensgeschichte. Möchten Sie sie erzählen?

Alfred Ullrich: Meine Mutter, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, hat ihre Eltern, zwölf ihrer 15 Geschwister und ihren ersten Sohn in den deutschen Konzentrationslagern verloren. Sie ist 1916 in Niederösterreich geboren worden. Gleich am Anfang, 1939, hat man sie in Konzentrationslager verschleppt, erst 1945 kam sie frei. Ich war immer stolz darauf, dass meine Mutter als österreichische Staatsbürgerin – darauf habe ich Wert gelegt – eine der wenigen Österreicherinnen war, die Widerstand geleistet hatten. Als sie im „Arbeitslager“ Ravensbrück war, hat sie Sabotage betrieben und Projektile unbrauchbar gemacht. Sie sprach oft darüber, wie sie gelitten hatte, weil sie hatte zusehen müssen, wie ihre Schwestern im KZ starben, und sie ihnen nicht zur Seite stehen konnte. Nach der Befreiung durch die Amerikaner aus dem KZ Buchenwald lernte sie meinen Vater auf dem Weg wahrscheinlich von Buchenwald nach Wien bei Enns in der Nähe von Linz in einem Lager für Displaced Persons kennen. Angeblich war er deutscher Soldat, angeblich war er sogar bei der SS gewesen. Mit der gemeinsamen Geschichte meiner Eltern habe ich mich deswegen nie besonders identifizieren können. Was bin ich? Wer bin ich?

Um deutliche politische Zeichen zu setzen, verlässt sich Alfred Ullrich nicht mehr nur auf seine Druckkunst allein, sondern tritt auch mehr und mehr als Aktionskünstler in Erscheinung.

Jedenfalls ist sie mit meinem Vater nach Schwabmünchen, Richtung Neugablonz, gezogen, wo sich viele Sudetendeutsche nach dem Krieg niedergelassen hatten, die nicht mehr nach Hause konnten. Die beiden haben geheiratet, deswegen heiße ich Ullrich. Meine Schwester Lilly und ich sind in Schwabmünchen geboren worden, meine Schwester Puppa stammt aus einer anderen Beziehung. Die Ehe mit dem Deutschen hat nicht gehalten.

Unsere Mutter pendelte eine Weile zwischen Schwabmünchen und Wien hin und her, bis sie schlussendlich mit uns Kindern in Wien geblieben ist. In den ersten Jahren lebten wir zu viert in einem Planwagen, im Wienerischen heißt der Plochenwogn. Das war ein Wohnwagen, der mit einer einfachen Plane bespannt war und vorn einen Kutschbock hatte. Die Frauen haben im Wageninneren und ich habe im Schragl geschlafen. So nennt man das Gestell am Ende des Wagens, wo üblicherweise Stroh und Heu mitgeführt werden. Das war ein sehr gesunder Schlafplatz. (lacht)

Cornelia Wilß: Wo stand der Plochenwogn genau in Wien?

Alfred Ullrich: Auf einem freien Platz an der Alten Donau am Ringelseeplatz in Wien-Floridsdorf. Dort lebten schon seit vielen Generationen Sinti, aber auch Roma und sehr viele Lovara.

Cornelia Wilß: Lovara? Gehören die zu den Roma-Gruppen?

Romeo Franz: Ja. Die Lovara handelten hauptsächlich mit Pferden und waren oft wohlhabende Leute. Sie sind heute noch stolz auf ihre Herkunft. Lovara sind gute Geschäftsleute.

Alfred Ullrich: Ja, sehr erfolgreich und wohlhabend. Wie wir als Kinder aufgewachsen sind, mit Pferd und Wagen, das war sehr schön, vor allem im Sommer. Ich erinnere mich an die kilometerlangen Kirschbaum-Alleen im Burgenland und an die Dörfer der Roma hinterm Hügel neben den Häusern von Kroaten und Deutschstämmigen, die in mit Maisstroh gedeckten Lehmhäusern lebten. Wenn es stark geregnet hat, haben sich die Häuser aufgelöst. Die Dörfler sammelten Pilze und Beeren. Wiener Gemüsegroßhändler haben ihnen die gerne abgekauft. Manche Roma haben damals in Wien Arbeit gefunden.

Romeo Franz: Während du erzählst, geht mir die ganze Zeit über die Frage durch den Kopf, ob deine Mutter von ihren eigenen Leuten ausgegrenzt wurde, weil sie mit einem Deutschen zusammen war.

Alfred Ullrich: Sagen wir es so: Meine Mutter wurde geduldet. Als Kind habe ich gespürt, dass wir nicht ganz dazugehörten, und mich geweigert, auf Romanes zu antworten, wenn ich angesprochen wurde. Aber wir hatten auch Kontakt zu anderen Sinti. Ich erinnere mich, dass wir im Sommer mit den Verwandten gefahren sind, um Vorhänge anzubieten: in Wien, in Niederösterreich, im Burgenland und in der südöstlichen Steiermark – im Burgenland bis zum an der Südspitze gelegenen Jennersdorf, in der Steiermark etwa bis Fürstenfeld und bis zur Grenze zu Niederösterreich. Hier und da traf man sich. Das war damals ein bisschen so wie ein Heiratsmarkt. Man hat die Kinder miteinander bekannt gemacht.

Romeo Franz: Wie hat deine Mutter es geschafft, als Überlebende, alleinerziehend und in einem Planwagen lebend euch drei Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen?

Alfred Ullrich: Unsere Mutter war Analphabetin, legte aber Wert darauf, dass meine beiden Schwestern und ich zur Schule gingen und einen Beruf erlernten. Die Lilly ist Buchbinderin geworden, die Puppa Schneiderin und ich … Lebenskünstler … (lacht) Vorher habe ich aber verschiedene Berufe ausgeübt. Ich war Lebensmittelverkäufer, habe Schriftsetzer gelernt, die Postfacharbeiterprüfung abgelegt, im Bronzeguss und an Münchner Bühnen als Bühnenarbeiter gearbeitet … Na ja, meine Mutter ist hausieren gegangen und hat eine Gadji, die selber drei Kinder hatte, als Kindermädchen für uns engagiert, damit sie auf Geschäft gehen konnte.

Romeo Franz: Nun, ihr ist ja nichts anderes übrig geblieben. Sie hatte ja drei Kinder. Die wollten essen. Was sollte sie machen?

Cornelia Wilß: Die Familie zog 1959 in die Wiener Josefstadt, in ein Haus mit einem eisernen Gang …

Alfred Ullrich: Ja, wir bekamen eine Wohnung zugeteilt, in einem alten Biedermeierhaus, sehr romantisch anzuschauen, im 8. Bezirk, in der Josefstadt. Es war ein einfaches Haus mit eisernen Gängen, Pawlatschen nennt man die, gleich hinterm Wiener Rathaus, von wo aus man zu Fuß ins Stadtzentrum gehen konnte. Als wir nach Wien zogen, sah man in unserem Viertel noch zerbombte Häuser, und es standen ausgebrannte Autos herum. Auf diesen Schutthalden haben meine Geschwister und ich gespielt.

Die Atmosphäre dort war besonders. Es gab da einen Treffpunkt am Donaukanal, wo sich in der Vorkriegszeit und während des Krieges die „Schlurf“ getroffen hatten. Wisst ihr das? Das waren junge Männer mit längeren Haaren, die karrierte Sakkos trugen und nicht zur Hitlerjugend wollten. Die wollten zu Jazzmusik tanzen und rauchen. Manche von ihnen sind deswegen ins KZ gekommen. Nach dem Krieg bildete sich dort ein neuer Szenetreff. Ohne es zu wissen, trafen sich die jungen Leute wieder genau an jener Stelle am Donaukanal, wo sich die „Schlurf“ im Krieg gern aufgehalten hatten. Später sollte dort sogar eine Art Jugendrepublik gegründet werden. Das war um 1968. Die bestand wohl nur einige Jahre.

In der Josefstadt gab es Künstlercafés und Jazzclubs, es war ein gewisses Bohème-Milieu. Eine Zeit lang verdiente ich Geld mit Pflastermalen. Weil ich nicht besonders gut zeichnen konnte, gab es nicht ganz so viel Geld. Als ich mich dann auf picassoartige Abstraktionen verlegte, waren immer ein paar hundert Schilling im Hut. Das reichte locker für den Kaffeehausbesuch. Wenn man gut zeichnen konnte, zum Beispiel den Mann mit dem Goldhelm, konnten es auch schon mal ein paar tausend Schilling am Tag sein. Ich hatte damals die kaufmännische Lehre fertig und keine Lust, im Büro zu arbeiten. Ich bin lieber mit den Künstlern zusammen gewesen, anstatt meine Mutter zu unterstützen. Meine Schwestern haben damals noch die Schule besucht.

Irgendwann hielt ich das alles nicht mehr aus und ging fort. Andere reisten nach Indien oder woandershin. Ich war in München, Berlin und dann sehr gern in Skandinavien unterwegs, überwiegend in Schweden, habe Kunstschaffende kennengelernt und manchmal als Aushilfe am Theater gearbeitet. Das ging über viele Jahre so.