Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 18

Geführtes Wandern und führerloses Bergsteigen

ОглавлениеAuch wenn mit Innerkofler 1888 der beste Kletterer seiner Zeit verunfallt, geht die Ära der Erschließung der Dolomiten weiter. Allerdings versteht man nun unter „Erschließung“ immer seltener eine Erstbesteigung und dafür immer öfter die Lenkung rasant wachsender Touristenströme, den Bau von Straßen und Hotels und die Bespaßung der von den „Bergfexen“ so argwöhnisch betrachteten „Talschleicher und Hüttenphilister“. Diese Entwicklung lässt auch die Bergführer nicht unberührt, die zwar immer noch zahllose neue Routen finden, zugleich aber auch die Bergunerfahrenen als Zielgruppe erschließen. So zieht der Bergführerberuf ständig mehr Personen an: Konnte man die Führer Anfang der 1870er-Jahre noch einzeln anführen, steigt deren Zahl in den 1880ern rapide. 1887 etwa werden in Tirol 454 autorisierte Bergführer gezählt, davon 403 in Deutschtirol und 51 in Welschtirol. „Aus dem Hirtenvolk Suldens“, schreibt Theodor Christomannos 1895, „ist eine Gemeinde von Bergführern geworden.“

Christomannos ist in dieser Phase ohne Zweifel die wichtigste Triebkraft in der touristischen Entwicklung Südtirols. Zugleich wohnen die beiden Seelen des damaligen Alpentourismus in seiner Brust: hier jene des Tourismuspioniers, der Hotel- und Straßenbauten anstößt und so erst eine Infrastruktur in den Südtiroler Bergen schafft, dort jene des Alpinisten, der auch schwierige Erstbegehungen unternimmt – in Begleitung der renommiertesten Bergführer, versteht sich. Und so betrachten die Führer Christomannos fast als einen der ihren. Als er 1911 auf dem Städtischen Friedhof von Meran beigesetzt wird, ziehen 120 Bergführer in voller Ausrüstung hinter seinem Sarg her.

Mit der von Christomannos vorangetriebenen Erschließung der Bergwelt weitet sich auch das Einsatzgebiet der Führer nach und nach aus. So wird das Wandern in autorisierter Begleitung en vogue, selbst einfachste Wandertouren und Spaziergänge – im Pustertal etwa von der Plätzwiese auf den Dürrenstein (3,50 Gulden) oder zum Pragser Wildsee (0,60 Gulden) – unternehmen die Touristen nur in Begleitung eines Bergführers. Dies weniger aus Angst vor Unfällen als mit dem Blick auf Prestige und Stand. Noblesse oblige, schließlich macht es doch niemand Geringeres als Ihre Majestät vor. Kaiserin Elisabeth liebt das Wandern und macht es salonfähig. Auch bei ihren Aufenthalten in Meran ist sie stets zu Fuß unterwegs, meist in Begleitung eines ortskundigen Bergführers, der deshalb „zum ständigen Dienst“ ins Schloss Trauttmansdorff beordert wird, „und zwar vorerst für Exkursionen im Mittelgebirge, wie sie Meran in Hülle und Fülle hat“, wie die Presse zu berichten weiß.

Von Bergführern singen

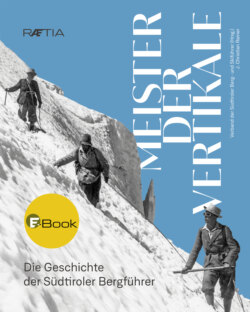

Bergführer werden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Symbol des Berglers, zur Visitenkarte Tirols und zum Aushängeschild kernigen Tirolertums. Bilder werden gemalt, Skulpturen geschaffen und sogar ein Operetten-Libretto des „Tiroler Ganghofer“ Carl Wolf trägt den Titel „Der Bergführer“.

Wer also etwas auf sich hält, geht mit Bergführern und Trägern in die Berge. Schließlich kann man es sich leisten. Wer dagegen ohne Führer aufbricht, schließt sich selbst aus der die Nase hoch tragenden Gemeinschaft der Bergsteiger aus: zu verantwortungslos, zu leichtsinnig, vor allem aber zu arm. Gegen diese elitäre Haltung regt sich in den 1880er-Jahren erster Widerstand und der richtet sich – indirekt – auch gegen die Bergführer. Junge, weniger betuchte Bergsteiger propagieren das führerlose Bergsteigen als das einzig wahre, Emil und Otto Zsigmondy etwa unterstreichen 1886 in ihrem Buch „Die Gefahren der Alpen“ die Bedeutung des Bergsteigens für die Charakterbildung, erheben den Alpinismus in den Rang einer von den Theorien Nietzsches gestützten Weltanschauung und sehen in den Bergsteigern die wirklich Starken und Freien. Und wer stark und frei ist, ist auch von keinem Führer abhängig. Im Gegenteil: Der Bergführer ist „eine lästige Fessel“, die es abzustreifen gilt. Die Bergführer geraten damit erstmals in ihrer noch kurzen Geschichte zwischen die Mühlsteine unterschiedlicher Alpinismus-Philosophien, letztendlich scheidet die Polemik die Bergsteigerwelt aber nur in geführte und führerlose Bergsteiger. Letztere übernehmen zwar immer mehr die alpinistische Führungsrolle, von Ersteren gibt es aber immer noch genug (und sogar von Jahr zu Jahr mehr), sodass die Polemik dem Aufschwung des Bergführerwesens keinen Einhalt gebietet.

Immer mehr junge Männer aus den Tälern und Bergdörfern drängen in den Job des Führers, der Ansehen und Geld verspricht. Und immer schwieriger wird es damit, das Niveau hoch zu halten. Deshalb ist es kein Wunder, dass die ersten Ansätze einer organisierten Aus- und Weiterbildung in die 1880er-Jahre fallen. So findet im Frühjahr 1884 der erste „Führer-Instructionscurs“ in Salzburg statt, 1888 folgt der erste in Bozen mit 60 Teilnehmern. Die Kurse werden noch berufsbegleitend organisiert. Dies heißt im Klartext: Sie richten sich nicht an Neulinge, nicht an Bergführeranwärter, sondern an jene, die den Beruf schon ausüben. Zehn Tage drücken sie die Schulbank, jeden Tag stehen fünf bis sechs Unterrichtsstunden auf dem Programm. Die Kurse erregen Aufsehen, in den Medien – etwa im „Boten für Tirol und Vorarlberg“ – erscheinen Berichte über die außergewöhnlichen Schulungen: „Die starkknochigen und verwetterten Schulknaben“, liest man darin und der herablassende Ton klingt deutlich durch, „ersetzten durch eine außerordentliche Hingebung und Aufmerksamkeit auf den Unterricht, was ihnen vielleicht an Vorbildung und Fassungskraft fehlen mochte.“ Sarkasmus der Journalisten hin oder her: Mitte März 1884 wurde der erste „Instructionscurs“ der österreichischen Bergführergeschichte mit einer Prüfung abgeschlossen, die erfolgreichen Absolventen durften sich neben einem Diplom auch über praktische Geschenke freuen: Eispickel, Ferngläser, Laternen, Seile, Rucksäcke und Landkarten.