Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 6

Weil er da ist

Оглавление„Because it’s there.“ Wenn es um die Frage geht, warum Menschen auf einen Berg steigen, wird gern George Leigh Mallory bemüht, der wohl beste Alpinist seiner Zeit. „Weil er da ist“, antwortete Mallory 1923 auf die Frage, warum er den Mount Everest besteigen wolle.

Die Antwort hätte einfacher nicht ausfallen können und ist wohl auch deshalb im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben: als genialer Slogan, als Jahrhundertzitat, als Credo des Alpinismus in vier Worten. „Weil er da ist.“ Wer diesen Satz aber nur für flapsig hält, tut seinem Urheber Unrecht. Im Interview, aus dem das Zitat stammt, schiebt Mallory die Erklärung nach, dass die schiere Existenz des Berges eine Herausforderung darstelle. Die Antwort auf die Frage, warum man ihn besteigen wolle, komme deshalb instinktiv, führt Mallory aus, sie sei Teil der menschlichen Sehnsucht, das Universum zu erobern.

Das Universum erobern

„Because it’s there. Everest is the highest mountain in the world, and no man has reached its summit. Its existence is a challenge. The answer is instinctive, a part, I suppose, of man’s desire to conquer the universe.“

George Leigh Mallory, „New York Times“, 18. März 1923

So menschlich, wie der Engländer Mallory behauptet, ist die Sehnsucht nach der Eroberung des Universums (und damit auch der Berge) aber nicht, vielmehr ist er mit dieser Einstellung ganz Kind seines Heimatlandes und seiner Epoche. Dreht man die Zeit 200 Jahre zurück und wechselt von den Britischen Inseln in die Alpen, ist die Existenz eines Berges für die Einheimischen alles, nur keine Herausforderung. Ihre Berge sind für die Älpler über Jahrtausende Ressource, aber auch und vor allem Gefahr und Bedrohung. Zudem stehen sie schlicht im Weg, wenn der kürzeste Weg von A nach B gesucht wird, denn der führt nie über die Gipfel, sondern stets über die Pässe.

Auf Berge gestiegen wird nur, wenn es gar nicht anders geht – und nur so hoch, wie es unbedingt sein muss. Hirten steigen zu ihrem Vieh hinauf, Jäger zum Wild, Kristallsammler zu den Adern, aber ein Vergnügen ist das Bergsteigen bis etwa Mitte des 18. Jahrhunderts nicht. Auf Berge zu steigen, war also über den größten Teil der Menschheitsgeschichte kein Dürfen, sondern ein Müssen. Dass die ersten Bergsteiger in einem moderneren Sinne keine Älpler, keine Bergler, sondern Städter sind, verwundert vor diesem Hintergrund nicht. Erste Gipfel werden von den „Zuagroastn“ erstiegen und meist ist zu Beginn auch die Geistlichkeit mit von der Partie, die auf den Bergen nicht nur die Nähe zu Gott, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse sucht. Überhaupt spielt die Wissenschaft bei den ersten Bergtouren eine große Rolle – ob tatsächlich oder nur vorgeschoben, sei dahingestellt. Dass man das Besteigen von Bergen aber nach außen in den Dienst der Wissenschaft stellt, in jenen der Geologie und Geografie, der Glaziologie und Topografie, der Medizin, Botanik und Meteorologie, zeigt, dass die Zeit offensichtlich noch nicht reif ist für ein zweckfreies Bergsteigen, ein Bergsteigen um des Bergsteigens willen, ein Bergsteigen, dem als Grund genügt: weil der Berg da ist.

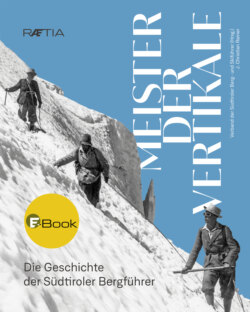

Im heroischen Kampf gegen eine unbändige Natur: Das Bergsteigen passt perfekt zum Menschenbild des 19. Jahrhunderts.

Da geht’s lang: Von jedem Gipfel werden neue sichtbar. Und damit auch neue Ziele, die es zu erschließen gilt.

Die Erstbesteigung des Matterhorns durch eine von Peter Taugwalder Vater und Sohn geführte Seilschaft mit Edward Whymper löst 1865 ein enormes Medienecho aus und befeuert das Interesse am Bergsteigen.