Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 9

Tirol lässt sich Zeit

ОглавлениеDass die erste behördliche Regelung des Bergführerwesens in Österreich aus den 1860er-Jahren stammt, ist kein Zufall. In den Jahrzehnten zuvor waren Führer rar, weil Bergsteiger rar waren. Auch in Tirol ist also erst einmal Warten angesagt, bis die alpinistische Welle (und in deren Gefolge auch die touristische) von den Westalpen kommend über das alpine Herzland schwappt. Erst als es in Frankreich und vor allem in der Schweiz für britische Bergsteiger immer schwieriger wird, Spuren in jungfräulichen Gipfelschnee zu treten, sucht man sich einen neuen „playground“ und findet ihn in den österreichischen Bergen.

Rollwagen- und Bergführer

Bergführer sind Dienstleister. Dass man dies in den Anfangsjahren besonders wörtlich nahm, zeigt die Tatsache, dass man sie im Meran der 1860er-Jahre im Dienstmanns-Institut in der Postgasse neben Rollwagenführern und Sesselträgern, Krankenwärtern und Boten engagieren konnte. Übrigens: Der Tagessatz für einen Führer belief sich 1867 auf 2 Gulden (heute knapp 30 Euro) und war damit gleich hoch wie der eines Sesselträgers. Nur der Krankenwärter war mit 1,20 Gulden am Tag deutlich billiger zu haben.

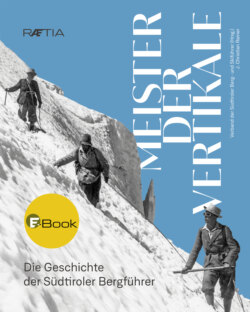

Gut behütet: Hinter dem Führer her nimmt eine Familie im ausgehenden 19. Jahrhundert den Ortlergletscher unter die Nagelschuhe.

Wo auch immer die Gäste aus dem Vereinigten Königreich einfallen, gilt: Ohne Bergführer tun sie keinen Schritt. Daraus folgt der einfache Zusammenhang: Je mehr (britische) Bergsteiger nach Tirol kommen, desto mehr Arbeit gibt es für die Führer. Und weil nun einmal die Nachfrage das Angebot bestimmt, wächst mit der Zahl der Gäste auch jene der Bergführer. Kurios dabei ist, dass die Kausalbeziehung in diesem Fall keine Einbahnstraße ist, sondern durchaus auch umgekehrt gilt. Bergführer werden zu einem zusätzlichen Angebot für die Touristen, zu einem Argument, das für eine Destination oder auch schon einmal für ein Hotel spricht. So werben etwa die Bäder von Bormio Ende der 1860er-Jahre in verschiedenen Tiroler Zeitungen nicht nur mit täglichen Post- und Eilwagen, modernstem Komfort und einem Telegrafen, sondern auch mit „erprobten Bergführern“. Diese sind jedoch noch Importware: „Der bekannte Bergführer Poell aus Patznaun ist während dieser Saison in den Bädern von Bormio als Begleiter der Herren Bergsteiger und Alpenclubisten auf ihren Touren in die dortige Gebirgswelt engagirt“, liest man im Inserat. Poell sei, so schwärmt man, der beste Kenner der Gletscherwelt im Ortlergebiet und habe die Aussichtspunkte am Piz Umbrail oder Monte Braulio „selbst für Damen zugänglich gemacht. […] Von Gefahren ist dabei so wenig die Rede, daß auch an Schwindel leidende Persönlichkeiten diese Touren ohne Bedenken unternehmen können“, werben die Bäder.

Sextner Pionier: Hans Innerkofler (1833-1895) wurde nicht umsonst „Gamsmandl“ genannt.

Mit der Zahl der Touristen wächst also jene der Bergführer und mit jener der Bergführer auch die der Touristen. Diese stammen indes nicht nur von den Britischen Inseln, auch wenn John Ball den Startschuss gibt. Er steht 1857 auf dem Monte Pelmo und 1860 auf der Marmolata di Rocca. Schon in diesen ersten Jahren mischen aber auch Mitteleuropäer bei der Erschließung der Berge der Alpensüdseite kräftig mit. 1863 etwa kommt der Wiener Paul Grohmann zum ersten Mal in die Dolomiten und besteigt bis 1869 als Erster die Tofane, den Sorapiss, die Marmolata, den Cristallo, die Dreischusterspitze, den Langkofel, die Große Zinne und den Antelao. Oft vergessen wird dabei, dass auch Grohmann – wie seine englischen Vorgänger – nie allein am Berg unterwegs ist. Die Dreischusterspitze etwa erkundet er im Schlepptau der besten Sextner Gamsjäger und auch bei deren Erstbesteigung steht mit Franz Innerkofler ein einheimischer Führer mit dem Wiener auf dem Gipfel.

Grohmann leistet nicht nur in alpinistischer Hinsicht Pionierarbeit. Mit seinem Buch „Wanderungen in den Dolomiten“ (so klingt Bescheidenheit!) öffnet er weiten Kreisen den Blick auf die bis dahin im deutschen Sprachraum kaum wahrgenommenen Dolomiten. Noch einen zweiten Effekt hat die publizistische Tätigkeit Grohmanns: Er wird als Erstbesteiger, als Erschließer, bekannt, während seine Begleiter, die ersten großen Dolomitenführer, in seinem Schatten bleiben. Bis heute. Dabei sind sie es, die das Klettern Schritt für Schritt weiterentwickeln und ganz neue Schwierigkeitsgrade erschließen. So wird Ende der 1870er an der Torre dei Sabbioni in der Marmarolegruppe erstmals im III. Grad geklettert. Und 1881 folgt die Erstbesteigung der bis dahin als unbezwingbar gehaltenen Kleinen Zinne durch die Sextner Führer Michl und Hans Innerkofler.