Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 7

Auf dem Spielplatz Europas

ОглавлениеWie in so vielen anderen Bereichen sind es auch im Bergsteigen die Briten, die dem massenhaft betriebenen zweckfreien Tun den Weg bereiten. Sport und Eroberungsdrang, die Grundpfeiler britischer Lebensart, lassen sich in dieser neuen Disziplin bestens kombinieren, die Alpen werden zu dem, was der Autor Leslie Stephen 1871 „Playground of Europe“ nennt: der Spielplatz Europas. Auf diesem beginnt sich der britische Geburts- und Geldadel Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts auszutoben: zuerst vor allem in der Schweiz, später auch in Tirol. Im Zuge dieser ersten britischen Alpinistenwelle und in deren Fahrwasser wird Gipfel um Gipfel erstiegen. Die Bücher, Artikel und Aufsätze, die über die britischen Abenteuer in den Alpen erscheinen, faszinieren die Leser und entfalten eine Magnetwirkung, die den ersten touristischen Boom in den Bergen auslöst und damit deren Gesicht für immer verändert.

Für die Dolomiten ist das 1864 erschienene Buch „The Dolomite Mountains“ der beiden Engländer Josiah Gilbert und George C. Churchill so etwas wie die Initialzündung für den „Fremdenverkehr“. Es lenkt die Aufmerksamkeit der sportbegeisterten Briten auf den noch weitgehend unerschlossenen Dolomitenraum, etliche Alpinisten brechen daraufhin von den Britischen Inseln nach Südtirol, ins Trentino und nach Belluno auf, um die sogenannten Bleichen Berge zu bezwingen. Die britische Erschließung der Dolomiten wird in diesen Jahren zudem durch John Balls Reise- und Alpinführer „Alpine Guide to the Eastern Alps“ weiter befeuert, der sich gezielt an die Mitglieder des 1857 gegründeten Alpine Club richtet und damit genau jene Zielgruppe anspricht, für die die Dolomiten zum Traumziel avancieren.

Es ist also nicht nur das Gesicht der Alpentäler, das durch den Tourismus verändert wird, durch ihn verändert sich auch der Blick auf die Berge. Die Gefahren, die von ihnen ausgehen, die Angst vor dem Unbekannten und Unkontrollierbaren rücken in den Hintergrund, die sportliche Herausforderung, der Wettkampf und der Drang, den Berg zu „besiegen“, drängen sich vehement in den Vordergrund. Aus dem Bergsteigen wird ein Sport, zumindest für die Engländer. Für die Einheimischen – für Schweizer, Savoyer, Bayern, Salzburger, Tiroler oder Trentiner – ist die britische Sicht auf das Besteigen von Bergen völlig neu, mit dem so typisch englischen Sportsgeist können sie zunächst so wenig anfangen wie mit dem sinn- und zweckfreien Treiben am Berg. Trotzdem setzt kaum ein Engländer einen Fuß an oder auf einen Berg, ohne von einem Ortskundigen begleitet zu werden. Hirten, Gamsjäger, Wilderer, Schmuggler oder Kristallsammler werden so zu gesuchten Trägern und Führern. Führern, wohlgemerkt, nicht Bergführern, denn vor den 1860er-Jahren von „Bergführern“ zu reden, wäre irreführend. Schließlich suchen die Engländer nicht Bergführer in einem heutigen Sinne. Was sie brauchen, ist vielmehr ein „Guide“ im Sinne eines menschlichen Wegweisers. Technisch-alpinistische Fähigkeiten sind Nebensache, was zählt, ist die Ortskenntnis der „Locals“.

Mallorys „Weil er da ist“ mag also in den Anfangsjahren der Grund dafür gewesen sein, dass Engländer auf einen Berg stiegen, für die Einheimischen war die reine Existenz des Berges aber nicht genug, um sich unnötig einer Gefahr auszusetzen. Und ihre „Sehnsucht“ richtete sich auch weniger auf die Eroberung des Universums als vielmehr auf die Eroberung der Brieftasche des Gastes. Oder anders: Bergsteigen wurde in den 1860ern für einige wenige zum Geschäft, sie konnten sich damit etwas zum kargen Lebensunterhalt dazuverdienen. Kurz: Älpler stiegen auf Berge, weil sie dafür bezahlt wurden. Und nicht, weil sie da waren.

Weil nur ein heldenhafter Kampf Aufmerksamkeit bringt, wird das Risiko am Berg besonders lebendig dargestellt. Das spielt wiederum den Bergführern in die Karten.

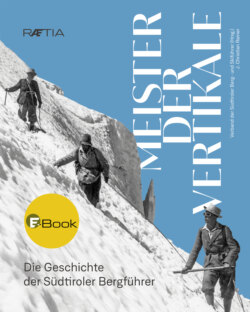

Es sind die Mitglieder der Alpenvereine, allen voran des britischen, die das Bergsteigen in den Alpen im 19. Jahrhundert salonfähig machen – auch durch künstlerische Begleitung.

Viel Verkehr: Der Mont Blanc entwickelt sich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Touristenmagneten – trotz oder vielleicht auch wegen seiner Tücken.