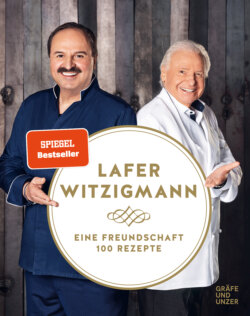

Читать книгу Eine Freundschaft - 100 Rezepte - Johann Lafer - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ZWEI NATURBURSCHEN IM STERNEHIMMEL

ОглавлениеDie beiden Starköche sind waschechte österreichische Naturburschen. Eckart Witzigmann, 1941 geboren in Hohenems, wuchs in Bad Gastein im Salzburger Nationalpark Hohe Tauern auf, Johann Lafer, Jahrgang 1957, in Sankt Stefan im Rosental in der Steiermark. Ihre Spielplätze waren der Wald, die Berge, die Bäche und Seen. Statt mit Wasserspritzpistolen aus buntem Plastik lieferten sie sich mit ihren Freunden Schlachten mit Tannenzapfen. Und statt Pokémons mit dem Handy suchten sie Pilze im Wald, in Österreich korrekt natürlich Schwammerl genannt – Pilze wachsen dort nur in Umkleidekabinen und unter Fußnägeln.

Sie pflückten Beeren und Wildkräuter, wenn auch nicht immer freiwillig, wie sich Eckart Witzigmann erinnert: »Erdbeeren im Wald pflücken war ehrlich gesagt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber wenn meine Mutter die später manchmal mit etwas Puderzucker, einem Spritzer Zitrone und den seltenen Zirbenkernen zubereitete, war ich mehr als versöhnt.«

»Bei mir waren es die wilden Heidelbeeren«, wirft Johann Lafer ein. »Mit dem Haarkamm musste ich die riffeln und in einem Körbchen sammeln. Natürlich nur für den Eigenbedarf.« Zur Belohnung gab es auch für ihn und seine Geschwister grundsätzlich nichts aus dem Supermarkt, sondern eine Gabe der Natur. »Fürs Schneeräumen vor unserem Hof belohnte mich meine Mutter zum Beispiel mit einer Weinschaumcreme aus geschlagenem Eigelb, Zucker und Apfelsaft statt Weißwein. ›Damit du groß und stark wirst‹, hat sie dann immer gesagt und mir zum Löffeln selbst gebackene Biskotten gegeben. Das war dann wie Weihnachten und Ostern zusammen.«

Aber ihre Mütter wussten nicht nur herrliche Süßspeisen aus diesen essbaren Geschenken der Natur zuzubereiten, die in den Wäldern, am Wegesrand oder auf den Bäumen wuchsen. Auch herzhafte Mahlzeiten zauberten sie daraus, wie das Pilzgröstl mit Kartoffeln oder die Cremesuppe aus Brunnenkresse, die an Bachläufen wächst. Mehr Bio geht nicht. Mit Zauberei hatten diese mütterlichen Küchenkünste allerdings weniger zu tun. Es war vielmehr eine Selbstverständlichkeit, solche Lebensmitteln in den täglichen Speiseplan einzubinden: Sie schmecken herrlich, sind nahrhaft und nicht zuletzt war es damals ökonomisch absolut notwendig. Eine gute Hausfrau musste nicht nur gut und abwechslungsreich mit wenigen Zutaten kochen, sondern auch gut wirtschaften können.

Wertvolle Erfahrungen, die Eckart Witzigmann und Johann Lafer später sehr gut für ihren Kochberuf gebrauchen konnten. Sie lernten aber auch noch etwas ganz anderes, Essenzielles von Mutter Natur: Das Gespür für das Wetter und den Kreislauf des Lebens, der sich nach den Jahreszeiten richtet. Vor allem Johann Lafers Familie war darauf angewiesen. Als Bauern waren sie schlichtweg abhängig von den Gaben, die die Natur übers Jahr verteilt. »Bis heute hoffe ich in den Wochen vor der Ernte für alle Landwirte, dass alles gut geht«, sagt Johann Lafer, der sich noch lebhaft an das bange Warten erinnern kann, ob noch ein Hagel das Getreide kaputt macht oder der Frost die Äpfel erfrieren lässt, die er im Herbst nach der Schule noch vor dem Mittagessen ernten musste. »Die guten wurden in Holzsteigen gelagert, aus den schlechteren machten wir Most. Wir haben alles verwendet, was uns die Natur gegeben hat – bis zum letzten Stück.« Lange bevor es Begriffe gab wie »nose to tail« oder »root to leaf«, lernte er, dass nichts verschwendet werden darf und alles einem Zweck dient. »Wenn wir Eier gegessen hatten, wurden die Schalen getrocknet, fein zerrieben und wieder unters Hühnerfutter gemischt.« Andere Essensreste wurden mit dem Vorspülwasser vom benutzten Geschirr an die hauseigenen Schweine verfüttert. »Genau aus diesem Grund schmeckte das Fleisch unserer Tiere und die selbst gemachte Leberwurst so besonders. Heute würde man sagen, es schmeckt nach Heimat.«

Wenn Johann Lafer so aus seiner Kindheit erzählt, in der Selbstversorgung selbstverständlich war und nur die zusätzliche harte Arbeit seines Vaters, der wie er Johann hieß, im sogenannten Magnesitwerk in Bruck an der Mur einen bescheidenen Wohlstand möglich machte, hört Eckart Witzigmann andächtig zu und nickt. Und obwohl die beiden heute noch eine Menge zu erledigen haben, nehmen sie sich ganz bewusst die Zeit, um diesen besonderen Moment ihrer Herkunft auszukosten. Bei einem doppelten Espresso und einer noch lauwarmen Schmalznudel im »Café Frischhut« gegenüber der Schrannenhalle. Mit diesen ausgezogenen Krapfen, für die das ehemalige Frühcafé seit jeher bekannt ist, stärkten sich die beiden Köche schon in den 1980er-Jahren vor dem Einkaufen am Viktualienmarkt und trafen dabei auf allerlei Nachtschwärmer, die den Weg nach Hause nicht fanden.

Mit Schmalznudeln verbindet Eckart Witzigmann aber auch glückliche Wanderausflüge mit seinen Eltern, auf denen sie ab und zu bei einem Bergbauernhof einkehrten, wo ihnen die hübsche Bäuerin ausgezogene Krapfen mit Zucker oder Sauerkraut servierte. »Damit der Teig in der Mitte möglichst dünn war, zog sie ihn vor dem Ausbacken angeblich über ihre Knie«, lacht er. »Das hat mich damals natürlich schwer beschäftigt.« Noch mehr fasziniert ihn aber bis heute die Vorstellung, völlig autark auf einem Bauernhof zu leben wie einst Johann Lafer – im Einklang mit der Natur und ihren Kreisläufen.

Im mondänen Kurort Bad Gastein wuchs Eckart Witzigmann als Sohn des Schneidermeisters Alois Witzigmann in ganz anderen Verhältnissen auf als der Bauernbub Johann Lafer. Dennoch empfand auch seine Familie die Gaben der Natur als etwas Gottgegebenes. Selbst das Blattgrün selbst gezogener Kohlrabis, Möhren oder Radieschen landete nicht gedankenlos im Müll, sondern wurde samt Stängel für Suppen oder Salate verwendet. Weil Tiefkühltruhen erst in den 1970er-Jahren gang und gäbe waren, konservierten Maria Witzigmann und Irmgard Lafer die kostbaren Lebensmittel für die karge Zeit mit anderen Methoden, um sich im Winter dankbar an die Ernte im alten Jahr zu erinnern und sich auf den kommenden Frühling zu freuen. »Meine Mutter füllte Obst und Gemüse in Einweckgläser und lagerte Kartoffeln und Wurzelgemüse unter Sandbergen oder im Erdkeller«, sagt Johann Lafer.

»Wir nannten diese Methode des Haltbarmachens einrexen oder einwecken«, erinnert sich Eckart Witzigmann, »nach den Markennamen der Glashersteller. Heute würde man Johanns und meine Eltern wahrscheinlich neudeutsch als ›Prepper‹ bezeichnen. Unser Kammerl war nämlich voll bis unter die Decke mit Einmachgläsern.«

In einem dieser Behältnisse war zum Beispiel Tannwipfelhonig – junge Triebe von Tannenzweigen, die Familie Witzigmann im Frühling in den Bergen sammelte und anschließend schichtweise mit Haushaltszucker in ein Glas gab, das dann ans Küchenfenster in die Sonne gestellt wurde, bis Wochen später ein fermentierter Sirup daraus geworden war. Das war die günstige Alternative für den teuren Honig – und nebenbei ein effektives Hausmittel bei Husten und Erkältung. »Bei mir gab’s da immer einen Löffel vom selbst angesetzten Heidelbeerlikör mit heißem Wasser«, so Johann Lafer. »Das ist eine wahre Antioxidansbombe, aber nur mit den wilden Heidelbeeren. Die haben wesentlich mehr Power als Zuchtware. Bei uns in Europa wächst nämlich mehr Superfood als man glaubt.«

Jahrzehnte später erinnerte sich Eckart Witzigmann im »Tantris« wieder an die regionale, saisonale Köstlichkeit und ließ seine Patissiers ein Milchspeiseeis aus Tannwipfelhonig kreieren. Diesen natürlichen Geschmack seiner Kindheit mit dem Spirit der Nouvelle Cuisine sowie seinen internationalen Kocherfahrungen zu paaren, war durchaus im Sinne seines hochgeschätzten Kollegen und Freundes Michel Guérard, der mit seinem Bestseller »La Grande Cuisine Minceur« maßgeblich diese runderneuerte französische Küche eingeläutet hatte. Schließlich lauteten zwei Grundgedanken seiner bewussten Genussbewegung Regionalität und Saisonalität – auch wenn man das aus den sogenannten Zehn Geboten der neuen Küche, unter denen die beiden französischen Gastronomiekritiker Henri Gault und Christian Millau 1973 offiziell erstmals den Leitfaden der Nouvelle Cuisine zusammenfassten und die bis heute noch zu großen Teilen ihre Relevanz haben, nicht klar herauslesen kann.

Dass Johann Lafer 1981 im Team Witzigmann mitspielen durfte, lag also nicht etwa daran, dass der Kapitän des FC Aubergine dringend einen neuen Torwart suchte. Es war ganz klar diese Heimatverbundenheit, die man bei seinen Dessertkreationen immer wieder sah und schmeckte. Witzigmann erkannte sofort, dass er in seinem neuen Chef-Patissier einen kulinarischen Seelenverwandten gefunden hatte. Und dazu war er auch noch Österreicher wie er. Endlich hatte er einen neuen Mitstreiter in der Küche und auf dem Bolzplatz, wo es bei den betriebsinternen Matches »Österreich gegen Deutschland« oder »Küche gegen Service« höchst leidenschaftlich zuging.

Fortan flatterte das rot-weiß-rote Band der Sympathie zwischen den beiden und Eckart Witzigmann half dem hochmotivierten, vor Ideen nur so sprühenden Johann Lafer, den köstlichen Kern seiner Persönlichkeit, den Geschmack seiner Kindheit herauszuarbeiten. »Wir waren beide extrem glücklich, dass wir in einem Land aufgewachsen sind, in dem Mehlspeisen eine große Tradition haben und hatten«, sagt Johann Lafer. »Für mich war es in meiner Lehre das Größte, bei einer Mehlspeisenköchin zu arbeiten. Und dann fand ich später im Eckart jemanden, der mir eine Chance gab, das zu verfeinern, ohne die Herkunft zu verleugnen oder das Traditionelle zu vergessen. Das hat mir natürlich wahnsinnig gutgetan.«