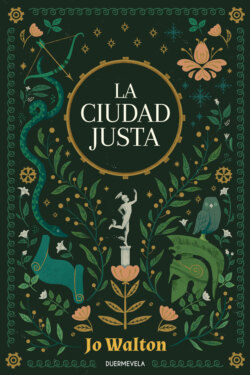

Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

5. MAYA

ОглавлениеUna señorita de la Inglaterra victoriana no espera que sus plegarias tengan respuesta, o al menos no de forma tan directa e inmediata, y mucho menos que sea Palas Atenea quien responda. Mi primer pensamiento al contemplar a todas las personas de diversos atuendos que me rodeaban, unidas solo por sus expresiones de absoluto desconcierto, fue que a lo largo de la historia todo el mundo había querido conocer la verdad sobre Dios, sobre los Dioses, y que ahora no quedaban dudas. Los Dioses existían, les importaba la humanidad, y una de ellos era Palas Atenea. Permaneció quieta, mirando con seriedad por encima de la concurrencia. Le sacaba medio cuerpo de estatura al más alto de los hombres y llevaba, tal como la describe Homero, el casco, la lanza y una lechuza bajo el brazo. La lechuza me miraba y le dediqué un asentimiento de cabeza. Debí haberme preguntado si estaba en un sueño, pero no había duda alguna de que lo que ocurría era real. Era lo más real que me había ocurrido en la vida.

Entonces, Atenea habló. Nunca hasta aquel momento había oído hablar griego, aunque mi padre me había leído en voz alta en alguna ocasión. Me sobrecogió de tal manera la naturalidad del sonido de las sílabas que tardé un momento en centrarme en lo que decía la Diosa.

—Habéis llegado desde muchas épocas pero con un propósito común. Todos habéis deseado trabajar para crear la República de Platón, para construir la Ciudad Justa. Aquí estamos, pues. El plan es vuestro, pero todos me habéis pedido ayuda. Sugiero que debatamos cómo hacerlo y qué necesitaremos.

Un joven de pelo largo, vestido con hábito de monje dominico dio un paso al frente.

—¿Estamos muertos, Sofía? —preguntó—. ¿Este lugar es el otro mundo?

—No estáis muertos —respondió Atenea con una sonrisa amable—. Ocupáis vuestros cuerpos mortales. Algunos de vosotros, que estabais próximos a la muerte, habéis sido curados de vuestras afecciones —continuó, asintiendo con la cabeza en dirección al dominico—. Envejeceréis de forma natural. Cuando muráis aquí, con el transcurso del tiempo, vuestro cuerpo regresará al momento que habéis abandonado.

¿Cómo funcionaría eso? No me lo podía imaginar. ¿La tía Fanny y la prima Anne me buscarían y, en lugar de a mí, encontrarían el cadáver de una anciana? ¿Una anciana que había envejecido en la República de Platón? Sonreí y me di cuenta de que me daba igual.

—¿Y nuestras almas? —preguntó un hombre ataviado con una toga.

—Vuestras almas también regresarán a aquel momento y renacerán desde él, no desde este tiempo.

Recorrió la estancia un murmullo, el de trescientas personas diciéndose en sus lenguas maternas: «¡Tenemos almas inmortales! ¡Lo sabía!». Yo solo entendía latín, griego e inglés y oí la frase en los tres idiomas.

Un hombre de barba blanca vestido con un quitón griego, la viva imagen de un filósofo, preguntó:

—¿Las almas tienen tres partes, como describió Platón?

—¿Alguien preferiría volver a su tiempo ahora? —preguntó Atenea, que no lo había escuchado o había ignorado su intento de aclarar el tema de las almas—. Todo esto parecerá un sueño y se olvidará pronto.

Para mi sorpresa, tres hombres levantaron la mano. Atenea parpadeó y desaparecieron. Estaba mirando a uno de ellos, un hombre harapiento con aspecto de erudito, preguntándome cómo era posible que no quisiera quedarse cuando de pronto ya no estaba.

—Ahora tenemos que hacer planes —continuó la Diosa.

—¿Pero dónde estamos, Sofía? Has hablado de nuestros tiempos, ¿cuándo estamos? —hablaba un hombre vestido con ropas renacentistas y un bonete rojo.

—Estamos en la época anterior a la caída de Troya. Y estamos en la isla abovedada de Kallisté, que algunos llaman Atlantis. —Hasta yo había oído hablar de la Atlántida.

—Entonces, ¿nuestra creación no puede durar?

Atenea inclinó la cabeza.

—Esto es un experimento y estos son el momento y el lugar ideales para realizarlo. Nada mortal puede durar. En el mejor de los casos puede dejar leyendas que den frutos en eras posteriores.

Después de eso, superadas las grandes preguntas, empezamos a debatir cómo llevaríamos a cabo el trabajo.

Enseguida se hizo evidente que nos unían muchos asuntos y nos dividían otros, y que existían problemas prácticos en los que nadie había pensado. En su República, Platón era minucioso sobre algunos temas y de una vaguedad angustiosa en otros. Estaba claro que el libro no se había escrito a modo de plan de actuación.

Éramos casi trescientas personas, procedentes de veinticinco siglos. Había casi tantas mujeres como hombres, cosa que al principio me asombró. Nunca antes había conocido otra mujer a la que le preocupase la erudición. Ahora las había conocido y era maravilloso. No tardé mucho en darme cuenta de que la mayoría de ellas se parecían mucho a mí: eran jóvenes y habían tenido la fortuna de recibir la educación suficiente para que las opciones que les ofrecía la vida les resultasen insatisfactorias. Conocí jóvenes de todos los siglos, incluidas varias del mío propio y del posterior.

—La cosa mejora —me aseguró una de ellas. Se llamaba Kylee y llevaba algo que a mí me parecía un traje de hombre, pero con un patrón ajustado a sus formas—. En los años setenta del siglo XIX se fundaron facultades para mujeres en Oxford y Cambridge, y también en Estados Unidos. En los años veinte del siglo XX empezaron a conceder títulos. Al llegar los años sesenta, su número era casi el mismo que el de facultades masculinas.

—Son más de cien años respecto a mi tiempo —dije.

—Incluso en el mío es un asunto agotador. No es que quiera morir, pero no se me permite ofrecerme a morir por mi país, lo que significa que mi país no me considera una verdadera ciudadana.

Las jóvenes de los Siglos del Progreso constituíamos un grupo claro. Los hombres del Renacimiento eran otro. Los neoplatónicos formaban un tercero. Ese fue el nombre que le dio Kylee al grupo que lideraba Plotino y que compartía una curiosa interpretación mística de Platón basada en la numerología. Por supuesto, ellos se llamaban a sí mismos platónicos a secas. Plotino era el hombre de barba blanca que había hecho la pregunta sobre las tres partes del alma en el momento de nuestra llegada.

También había muchos romanos, que se podrían haber considerado un cuarto grupo, salvo porque nunca se ponían de acuerdo en nada y, por lo tanto, no se podían considerar una facción. Fue un placer descubrir entre ellos a Marco Tulio Cicerón y a su amigo Tito Pomponio Ático. Ático era encantador, me recordaba un poco a mi padre. ¡Cuánto me habría gustado que mi padre hubiera podido estar allí! Claro que él jamás habría rezado a una Diosa pagana. Cuando Ático me presentó a Cicerón, a quien llamaba Tulio, descubrí que él no estaba tan encantado de conocerme. No era de los que coincidían con Platón respecto a la igualdad de las mujeres. Se sintió halagado cuando supo cuántas obras suyas había leído y la alta estima en que se le tenía en mi siglo, pero jamás podría considerarme a mí, ni a ninguna de las mujeres que allí estábamos, una persona a quien tomar en serio.

Las dificultades y complicaciones de llevar a la práctica las ideas de Platón eran inmensas. Pero teníamos a Atenea, a quien todos llamábamos Sofía, que significa sabiduría. Había traído a los trabajadores: autómatas capaces de seguir órdenes, construir, plantar cosechas y realizar otras maravillas.

—Proceden del futuro. Están aquí para trabajar por vosotros —nos explicó.

Muy pocos de nosotros habían visto algo semejante. Kylee dijo que eran robots y que trabajadores era una buena traducción. Dijo que eran mucho más avanzados que todos los que había en su época.

Nos organizamos en comités para trabajar en distintos aspectos de la República. Nos reuníamos para informar de nuestros progresos en sesiones formales a las que dimos en llamar Cámaras. Al principio disponíamos solo de aquel salón, donde dormíamos en el frío suelo de mármol, expuestos a las corrientes de aire. Fue una suerte que estuviéramos en verano. Bebíamos agua de un arroyo y los trabajadores excavaron zanjas que usábamos como letrinas. Luego les encargamos construir una fuente y baños y cocinas. Pocos sabíamos cocinar, pero, por suerte, algunos de los trabajadores tenían ciertas capacidades en esa área.

Como todavía no teníamos ningún rey filósofo y no podíamos reconocer más liderazgo que el de Atenea, decidimos que, por el momento, cuando no estuviéramos de acuerdo en algo, lo decidiríamos por votación. Eso hizo sonreír a Atenea. El primer tema conflictivo que nos llevó a votar fueron los nombres. Votamos que los que tuviéramos nombres inadecuados adoptaríamos uno nuevo y que se haría lo mismo con los niños que vinieran a nosotros, a los que bautizaríamos siguiendo los Diálogos y la mitología griega. Kylee y algunos otros se mostraron muy en contra de esto, pero en la votación que se produjo después del debate la mayoría se hizo con la victoria. Yo adopté el nombre de Maya, por mi mes de nacimiento, y por la madre de Hermes. Kylee adoptó el nombre de Clío, que era lo más parecido que encontró a su nombre anterior. También acordamos que cada cual tendría un único nombre exclusivo. Los romanos y los demás que tuvieran varios nombres apropiados se limitarían a uno solo.

Por primera vez me implicaba de lleno en la vida. Todo era de mi interés. Leía la República una y otra vez, participaba en los debates de la Cámara, servía en los comités, tenía opiniones y se me escuchaba. Era maravilloso. Me despertaba todas las mañanas en el frío suelo del salón, feliz simplemente de estar viva. Todos los días le daba gracias a Dios, a los Dioses, a Atenea, por haberme permitido estar allí y formar parte de todo aquello. Lo cual no significa que en ocasiones no me sacara de quicio.

Servía en el comité tecnológico. Manteníamos largos debates sobre cuánta tecnología debíamos permitir. Algunos pensábamos que debíamos utilizar solo tecnología de la época, que Platón habría podido entender. Pero ya teníamos a los trabajadores y sin ellos habríamos tenido que usar esclavos. Los trabajadores necesitaban electricidad, que provenía del sol. La electricidad necesaria para los trabajadores también proporcionaría buena iluminación y una cierta cantidad de calefacción y refrigeración.

—La ventaja —dijo Clío cuando presentó nuestras recomendaciones ante el pleno de la Cámara— es que nos permitirá mantener la biblioteca a una temperatura constante y proteger mejor los libros.

Casi todos los mayores y todos los famosos del grupo eran hombres, pero la mayoría de quienes entendíamos la tecnología en alguno de sus aspectos éramos mujeres jóvenes. Aunque teníamos igualdad nominal, siempre había algunos, como Tulio, que se negaban a aceptarnos como iguales. Además, vi en otras mujeres una tendencia, que también detecté en mi misma, a ceder ante los hombres mayores, tal como siempre había cedido ante mi padre. Nos habíamos criado en la esclavitud y llevábamos las marcas de los grilletes, como dijo Clío cuando hablé con ella sobre el tema, pero criaríamos a una generación con la esperanza de la auténtica libertad. El comité tecnológico estaba compuesto casi en su mayoría de mujeres, con la excepción de un hombre, un dominico conocido como Ícaro. A causa de eso, y de una manera casi imperceptible, entre los patrones empezó a percibirse la tecnología como femenina y carente de importancia. En la votación se decidió que tendríamos luces, pero no calefacción ni refrigeración, salvo en la biblioteca. Decidimos tener agua corriente en todas partes, pero solo con agua fría, que parecía la mejor opción moral y lo que Platón habría deseado. Inventamos nombres griegos para las duchas y los retretes.

Ícaro servía en varios comités: es más, se presentaba voluntario para todos según se iban formando. Lo habían aceptado en un número asombroso de ellos y participaba en todos los que no se reunían al mismo tiempo. Parecía tener una energía y un entusiasmo ilimitados, además de ser mucho más joven que casi todos los demás hombres. Era guapísimo, además, y tenía una sonrisa maravillosa y el cabello largo y castaño. Al trabajar tanto juntos nos hicimos amigos. Parecía ser amigo de todo el mundo y se movía por todos los círculos, encandilando a todos. Incluso era el favorito de Atenea, que parecía relajarse un poco cuando hablaba con él.

Plotino y los neoplatónicos dominaban el comité encargado de diseñar la forma física y la organización de la ciudad. Anunciaron que Atenea traería árboles adultos y se aprobó por votación. Luego propusieron que hubiera diez mil ochenta niños, divididos en doce tribus, cada una de las cuales se dividiría en ciento cuarenta y cuatro casas nutricias que recibirían nombres de una ciudad famosa de la civilización. Se aprobó por unanimidad. Ciento cuarenta y cuatro casas nutricias eran suficientes para que estuvieran representadas las urbes favoritas de todo el mundo. Se propuso que se decorasen al estilo de sus correspondientes ciudades, lo cual me pareció una idea deliciosa. Se asignarían dos patrones a cada casa nutricia, un hombre y una mujer, dentro de lo posible.

—¿Hay alguna mujer florentina aquí? —pregunté a Ícaro después de una reunión del comité tecnológico, pues no había reparado en ninguna en su grupo.

—No, que yo recuerde. ¿Por qué? ¿Te gustaría que te asignasen a la casa de Florencia?

—Me gustó tanto. Y fue allí donde descubrí a Platón. No llegué a Grecia, solo hasta Italia.

—Habla con Ficino. Seguro que él es el hombre asignado a Florencia —sonó un poco envidioso. El nombre oficial de Ficino era Fikinus, pero todo el mundo seguía llamándolo Ficino.

Votamos que todo el mundo adoptaría el quitón y los que sabían ponérselo nos enseñaron a los demás. Los trabajadores tejieron la tela necesaria. A mí me enseñó a ponérmelo el propio Critón, el amigo de Sócrates. Una vez que me acostumbré a él me pareció deliciosamente práctico y cómodo. Los quitones trajeron una ventaja inesperada: cuando todos estuvimos vestidos igual, las facciones resultaban menos visibles, aunque no por ello fueran menos reales.

En el comité de mujeres, Creúsa, una corintia del siglo I que había sido hetaira, nos explicó el uso de las esponjas menstruales. Votamos por aclamación que ese sería el método estándar y habitual en la República. Ni siquiera lo presentamos al pleno de la Cámara. Los trabajadores podían recogerlas sin problemas. Sabíamos que los hombres no reconocerían su trascendencia ni les importaría. Acordamos que los patrones no tendríamos hijos propios y Creúsa nos habló de la raíz de silfio, que tenía la capacidad de evitar la concepción. Acordamos que debía estar a la disposición de todas las patronas que la quisieran.

Fui la única mujer del comité encargado de elegir el arte, en el que también servían Ficino, Ático e, inevitablemente, Ícaro. Platón es muy claro sobre el propósito del arte y sobre en qué formas se debía permitir en la República. No nos poníamos de acuerdo sobre si utilizar solo originales o si permitir también el uso de copias. Era un tema que encendía pasiones y en el que Ficino, Ícaro y yo estábamos unidos: los niños solo debían ver los originales si queríamos que aprendiesen la excelencia. Le pediríamos a Atenea que nos permitiese rescatar obras de arte perdidas y destruidas para adornar la ciudad. Las copias, en especial las copias creadas por los trabajadores y más de una vez, les harían concebir el arte desde una perspectiva del todo errónea.

Ático y algunos otros nos lo discutían:

—Ya hemos decidido que las casas nutricias serán copias de edificios de las ciudades cuyos nombres llevan. Si los trabajadores pueden construirlas y si no dañaría a los niños ver ciento cuarenta y cuatro copias arquitectónicas, ¿por qué iba a ser diferente el arte?

—También sería mejor si pudiéramos tener los edificios originales —argumenté—, pero no es posible. El arte sí es posible conseguirlo.

—Tal vez sería posible conseguir algunos de los edificios —replicó Ficino—. Sofía no solo es sabia, también es poderosa.

—¿Han desaparecido suficientes edificios adecuados? — pregunté—. No puedo hablar de Grecia, pero cuando estuve en Roma parecía como si se hubiera reutilizado hasta el último ladrillo o trozo de mármol de algún otro edificio.

Ícaro negó con la cabeza.

—Son casos del todo distintos. No sería mejor si pudiéramos conseguir los edificios originales porque el problema real sería que los edificios no serían igual de adecuados para nuestros fines como los que construiremos. El diseño de las casas de descanso, por ejemplo, es elegante e ideal —Ícaro, por supuesto, también estaba en aquel comité—. Queremos que sean idénticas y clásicas y útiles, y así son. No queremos que la ciudad esté llena de repeticiones porque eso les enseñaría una lección errónea. Todas las casas de descanso serán idénticas, las palestras donde entrenarán los niños serán iguales en su aspecto funcional, aunque la decoración sea distinta, para variar. Y lo mismo ocurre con las casas nutricias, los templos, las bibliotecas y los salones de prácticas. Queremos que todo sea lo más adecuado posible para nuestras necesidades. Hacer edificios nuevos al estilo de los antiguos es lo mejor para eso mismo: los edificios. En realidad no serán copias, al menos en lo funcional.

—¿En lo funcional? —repitió Ático, frunciendo el ceño.

—Los edificios de nuestra ciudad tienen funciones diferentes de las de los edificios de cualquier ciudad existente. Aunque tuviéramos todas las opciones del mundo, sería difícil encontrar suficientes edificios con comedores y cocinas y salas del tamaño adecuado para las clases —explicó Ícaro—. Lo ideal sería que fueran diseños nuevos de arquitectos maravillosos, pero tal como están las cosas, hemos decidido tomar las características de los edificios antiguos al estilo de las ciudades que dan nombre a las casas y que los trabajadores las reproduzcan en nuestras propias construcciones.

—¿Y por qué no podemos hacer lo mismo con el arte? —preguntó Ático—. Los trabajadores podrían reproducir las obras sin dificultad.

—Porque los originales se ajustan mejor a los fines platónicos —respondí.

—Platón afirma que el arte debería representar personas buenas haciendo buenas obras como ejemplo para la infancia —apostilló Ático.

—Sí, y también que debe ser un ejemplo de belleza para que abra sus almas a la excelencia —añadí.

Ícaro me miró con aprobación.

—¡Sí! Y, tratándose de arte, los originales siempre son mejores.

—¡Por Júpiter! —renegó Ático—. ¡Si no serán capaces de distinguir si se trata de originales o de copias!

—Ellos no, pero sus almas sí —terció Ficino.

Al final acabamos ganando y los tres lo celebramos en la cena con agua fresca y gachas de cebada. Ficino e Ícaro compartieron recuerdos de los vinos que habían bebido juntos en Florencia y debatieron sobre cuánto tardarían en producir una cosecha las viñas que habían plantado los trabajadores. Fingimos mezclar el agua con vino, al más puro estilo clásico, e Ícaro fingió haberse emborrachado un poco, cosa que Ficino le recriminó citando a Sócrates sobre la templanza. Ícaro fingió avergonzarse. Jamás había pasado una velada más agradable ni me había reído tanto.

Al día siguiente, en el comité, quedó claro que Ficino e Ícaro querían salvarlo todo.

—El comité de bibliotecas va a enviar una expedición a la Biblioteca de Alejandría para rescatar todo —dijo Ícaro, que también servía en aquel comité—. Manlio y yo iremos. Nos lo llevaremos todo, todas las obras escritas de la antigüedad, aunque, por supuesto, controlaremos el acceso a ellas. ¿Por qué no rescatar también todo el arte que encontremos?

—Tenemos que ser selectivos y asegurarnos de que se ajuste a lo que quería Platón —respondió Ático.

—¿Cómo sería posible lo contrario? —preguntó Ficino.

—Antes de permitir su entrada en la ciudad tenemos que examinarlo todo para asegurarnos de que sea así —insistió Ático y todos estuvimos de acuerdo.

Redactamos un programa completo de rescate de obras de arte a lo largo de los siglos. Todas debían ajustarse al mensaje que queríamos que los niños extrajeran de él y, por supuesto, tenía que tratar temas clásicos. Había una cantidad inmensa de arte del mundo antiguo potencialmente disponible: era descorazonador que se hubiera perdido tanto. Yo estaba muy a favor de salvar tanto como fuera posible. Había muchas obras disponibles del Renacimiento que también parecían merecer la pena. Atenea condujo a los hombres del comité de arte en varias expediciones. Para mi asombro y deleite, recuperaron nueve Botticellis, arrebatados a la hoguera de las vanidades.

—Al principio me hice pasar por un mercader veneciano e intenté comprarlos, pero Savonarola se negó. Al final los robamos y en su lugar dejamos unos lienzos sin valor que habíamos comprado —contó Ático, entre risas.

—¿Quién ha visto alguna vez un veneciano que solo supiera hablar latín clásico? —bromeó Ícaro.

—Mirad El juicio de Paris —se regodeó Ático, llevándose el cuadro consigo para enseñárselo a Tulio.

—¿Eso representa personas buenas haciendo buenas obras? —pregunté en voz baja para que no me oyera Ático.

Ícaro me sonrió:

—Algunos de estos representan personas misteriosas haciendo cosas misteriosas. Aunque, desde luego, elevan el espíritu.

—De eso no cabe duda —dije.

Un sonriente Ficino desplegó otro.

—Estos los colgaremos en el comedor florentino.

—¿Tenéis ya una patrona para Florentia? —pregunté—. Porque si no la tenéis, me gustaría mucho ofrecerme voluntaria.

—¿Para poder ver estas obras todos los días? —preguntó Ficino, contemplando el Invierno con orgullo.

—Sí. Y porque, aunque no soy florentina, adoraba Florencia.

—Lo consideraré. Averiguaré si hay alguien con más derecho. ¿Cuál te parece el mejor edificio florentino que imitar para el comedor?

—Cuesta elegir, porque todo era tan hermoso… ¿Tal vez el baptisterio? Es una pena que el palacio de los Uffizi no fuese a resultar demasiado práctico, aunque ese sería el mejor entorno para estos maravillosos Botticellis.

—El palacio de los Uffizi es un símbolo del poder de los Médici y de la pérdida de la libertad de la República de Florencia —replicó Ficino, frunciendo el ceño.

—Entonces el Palazzo Vecchio —dije, de inmediato—. Ese era de la República y es hermosísimo.

—Demasiado grande —dijo Ícaro, alegre—. Claro que, para Ferrara, Lucrecia ha sugerido que hagamos la mitad del castillo.

—¿Y qué tal el Palazzo Vechio a la mitad de su tamaño? — sugirió Ficino, ignorando a Ícaro y mirándome a mí.

—Creo que sería espléndido —dije, mostrando toda la aprobación que pude.

—O tal vez deberíamos hacer algo con tres partes, por las tres partes del alma —musitó—. ¡Qué maravilla será ver crecer a los niños y que los mejores de entre ellos se conviertan en reyes filósofos!

—Me muero de ganas. Pensar que lo estamos preparando todo para ellos es maravilloso. ¿Ya te han contado que el comité tecnológico ha decidido que, en la reproducción de libros, se imprima todo en los dos idiomas? Y lo primero, en cuanto acabemos con las obras de Platón, será imprimir todo lo que Ícaro y Manlio han rescatado de Alejandría, para que todos podamos leerlo.

—¡Excelente! —exclamó Ficino—. Me presentaré voluntario para los trabajos de traducción para poder verlo todo antes.

—¡Nuevas obras de Sófocles! —Ícaro estaba exultante—. ¡Y las obras originales de Epicuro y los hedonistas! Pienso leerlas en cuanto estén impresas. —Sonrió—. Estoy en el comité de censura, así que las leeré antes que nadie.