Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Vorwort

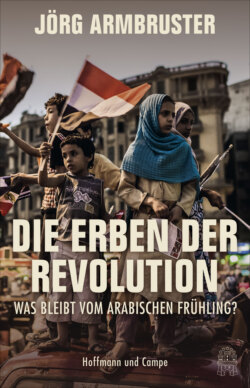

ОглавлениеAraber als Bombenleger oder Kopfabschneider, als grausame Dschihadisten oder autoritäre Patriarchen, als permanente Bedrohung und Inbegriff der Rückständigkeit. Die meisten Menschen im Westen haben solche Klischees in ihren Köpfen abgespeichert, mal als grelles Zerrbild, mal als kaum eingestandene Voreingenommenheit. Dass auch arabische Menschen davon träumen, ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde zu führen, und bereit sind, für diesen Traum auf die Straße zu gehen, das scheint man hier nur allzu oft zu übersehen. Dabei hat der Westen vor zehn Jahren genau dies miterleben können, auf fast allen Fernsehkanälen: Kairo, im Januar 2011. Tausende junge Ägypterinnen und Ägypter marschierten zum Tahrir-Platz. Eine radikale Wende fordern sie – eine Gesellschaft ohne Korruption, ohne politische Gefangene, ohne Angst vor der Geheimpolizei. Eine Gesellschaft, in der endlich die Menschenrechte gelten.

Kairo, im Januar 2021. Heute zählt Ägypten wieder zu den repressivsten Staaten der arabischen Welt. Spitzel belauschen in Cafés die Gespräche, politische Gefangene gehören zum Alltag. Die Menschen ducken sich wieder und haben Angst. Es ist, als habe es den Aufstand vor zehn Jahren nie gegeben.

Ist von dem großen Akt der Befreiung und der kurzen Zeit der Freiheit irgendetwas übrig geblieben? Was denken die Erben der Revolution heute? Gibt es sie überhaupt noch, diese einst so widerständige Opposition?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, bin ich im Herbst 2019 nach Kairo gereist. Hintergrundgespräche wollte ich führen, mich mit Freunden und Bekannten treffen. Wobei es angesichts der allgegenwärtigen Bespitzelung ungewiss war, ob sie sich überhaupt mit mir treffen wollten. Denn für die ägyptischen Staatssicherheitsbehörden und Gerichte grenzen Kontakte mit der internationalen Presse fast schon an Hochverrat. Schließlich weiß die Obrigkeit am Nil, dass sie in solchen Gesprächen alles andere als gut wegkommt. Und wer die Regierung kritisiert, landet schnell im Gefängnis.

Doch zu meiner Freude kam es ganz anders. Meine Wunschgesprächspartner ließen sich nicht abschrecken: »Komm vorbei. Ich freue mich. Es gibt viel zu erzählen.« Mein Angebot, die Informanten in dem Buch zu anonymisieren, lehnten viele ab: »Die Polizei weiß ohnehin, wie ich denke. Warum soll ich mich da verstecken«, so die einhellige Reaktion.

Selten haben mich Begegnungen mehr berührt als diese Besuche bei ägyptischen Oppositionellen. Die Widersacher des Regimes leiden zwar spürbar unter der Paranoia und der Brutalität dieses Überwachungsstaats, sich ihm aber zu unterwerfen, kommt für keinen infrage. »Nur so kann ich morgens noch in den Spiegel sehen«, gestand mir der Redakteur eines oppositionellen Online-Magazins. Ein Menschenrechtsanwalt erklärte mir, seine Frau und seine Kinder lebten im Ausland: »Daher muss ich hier auf niemanden Rücksicht nehmen.« Sie alle waren im Januar 2011 begeistert auf den Tahrir-Platz gezogen. Zweieinhalb Jahre später hatten sie das gewaltsame Ende ihres Traums erleben und damit erst einmal die Hoffnung begraben müssen, ein freies Leben führen zu können. Ähnliche Niederlagen haben auch die Menschen in Damaskus, Tripolis, Sanaa oder Manama erlebt. Auch hier waren die Aufstände mehr oder weniger schnell niedergeschlagen worden. Allein das kleine Tunesien scheint so etwas zu sein wie eine demokratische Enklave in der autoritär regierten arabischen Welt.

Haben die Erben dieser Revolutionen resigniert oder haben sie noch Hoffnung? Ist diese islamische Welt unmittelbar vor der Haustür Europas überhaupt reformierbar? Oder ist es vielleicht doch besser so, wie es heute ist? Nicht wenige Politiker in westlichen Hauptstädten scheinen das zu denken. Sie sehen in den autoritären Herrschern so etwas wie ein verlässliches Bollwerk gegen dschihadistische Gewalttäter und die letzte Bastion gegen Flüchtlinge aus Afrika. Und nicht nur in rechtspopulistischen Kreisen wird zuweilen gefragt: »Können Araber überhaupt Demokratie?« Schließlich haben doch die wenigen freien Wahlen während des Arabischen Frühlings zu nichts Gutem geführt. In Ägypten hatten die Muslimbrüder in Gänze, in Tunesien in Teilen die Macht übernommen.

Das ist zwar richtig. Doch in Ägypten waren die Muslimbrüder gerade mal ein knappes Jahr an der Regierung, ehe sie weggeputscht wurden. Und in Tunesien waren es am Ende die Wähler, die dafür gesorgt haben, dass die Islamisten heute eine weit weniger bedeutende Rolle in der Politik spielen als noch 2011. Außerdem haben die tunesischen Islamisten einen Häutungsprozess durchgemacht, der sie heute mehr einer konservativ-religiösen Partei wie der CSU ähneln lässt als gewaltbereiten Dschihadisten. Auch dies ist das Resultat einer demokratischen Entwicklung, der in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Ohnehin hat der Einfluss der Islamisten auf die arabische Jugend während der letzten zehn Jahre deutlich abgenommen. Dröhnende Heilsversprechen und schlichte Slogans wie »Der Islam ist die Lösung« verfangen immer weniger bei jungen Erwachsenen. Steht die islamische Welt also vor einer säkularen Wende? Dieses Buch versucht Antworten darauf zu geben.

Religiöse Lockrufe haben jedenfalls auch bei den jüngsten Revolutionen gegen diktatorische Langzeitherrscher keine Rolle gespielt. Weder in Algerien noch im Sudan. Im Gegenteil. Im Sudan hatten islamistische Despoten das Land dreißig Jahre in ihrer Gewalt gehabt, ehe die jungen Sudanesinnen und Sudanesen im Frühjahr 2019 mit ihnen endlich Schluss machten. Bei meinem Besuch in Khartum sagte mir einer dieser erfolgreichen Jungrevolutionäre kurz und knapp: »Nie wieder Islamisten. Nie wieder Religionsdiktatur. Von all dem haben wir die Schnauze voll!« Selbst glaubensstarke Sudanesen sehen ein: zu viel Islam in der Politik schadet dem Land.

Darüber hinaus hat diese Revolution an einer im Westen weit verbreiteten vermeintlichen Gewissheit gekratzt. Die islamische Welt unterdrücke die Frauen, heißt es bei uns gerne. Auch wenn die Annahme nicht ganz falsch ist: Die Aufstände im Sudan erzählen eine ganz neue Geschichte. Hier waren es in erster Linie Frauen, die sich 2019 an die Spitze der Erhebung gestellt haben. Gewerkschafterinnen und Geschäftsfrauen koordinierten die Proteste, Lehrerinnen und Hausfrauen führten sie an, Studentinnen standen in den ersten Reihen. Bei keiner anderen Revolte im Nahen Osten haben Frauen eine derartig entscheidende Rolle gespielt. Von starken Frauen und mutigen Studentinnen und Studenten handeln daher die beiden Kapitel über den Sudan. Außerdem zeigen sie, dass in diesem wie auch in anderen Ländern des Arabischen Frühlings die Aufstände von langer Hand vorbereitet waren. Sie kamen also alles andere als überraschend, wie im Westen gerne verbreitet wird.

Wie also sieht es aus mit der viel proklamierten Zeitenwende in der arabischen Welt? Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter?

Bei diesen Fragen konnte mir in Ägypten keiner meiner Gesprächspartner wirklich weiterhelfen. Schulterzucken. Ratlosigkeit. Im Sudan herrscht Unsicherheit, in Tunesien Instabilität. Eindeutige Antworten kann das Buch daher nicht geben. In einem allerdings waren sich alle einig: Von der Europäischen Union erwarten sie kaum mehr Hilfe in Sachen Demokratisierung. Im Stich gelassen fühlen sie sich: »Am Ende unterstützen die lieber das Regime als uns.« Nicht nur am Nil bekam ich diesen Satz zu hören. Der Putsch und die EU – ein trauriges Kapitel in diesem Buch, eines über Doppelmoral und Geschäftemacherei.

Um das Erbe der Revolutionen von 2011 scheint es also nicht gut bestellt zu sein. Und doch – es tut sich etwas bei den jungen Menschen in der arabischen Welt. »Wir sind noch nicht fertig«, sagen sie. Vor allem wollen sie sich nicht länger abspeisen lassen mit »leeren Versprechungen und kosmetischen Veränderungen«, wie eine Politikwissenschaftlerin der in Paris ansässigen Organisation »Arab Reform Initiative« schreibt. Der Wunsch nach einem Leben in Würde, Gerechtigkeit und Freiheit ist also ungebrochen, trotz aller Rückschläge. Nur, über Nacht wird die erhoffte Wende nicht kommen. Solche Umbrüche brauchen Zeit. Vielleicht Jahrzehnte. Niemand kann dies vorhersehen. Aber eines sollten wir nicht vergessen. Hier in Deutschland dauerte es 101 Jahre, ehe wir eine stabile Demokratie hatten – von der ersten Revolution 1848 bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949. Und die haben wir nicht uns zu verdanken, sondern den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs.

Jörg Armbruster, Frühjahr 2021