Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

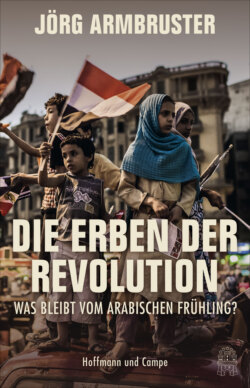

Kapitel 1 Ägypten – Vor dem Putsch Kairo, Tahrir-Platz

ОглавлениеEs herrscht Chaos, wie immer am Nachmittag. Rushhour. Ein Höllenlärm aus wildem Hupen, knatternden Mopeds, Sirenengeheul, röchelnden Motoren und schalldämpferbefreiten Auspuffen. Gas geben, bremsen, Gas geben. Alle wollen heim. Autos drängen sich aneinander vorbei. Dass das nicht immer gut geht, zeigen die vielen Beulen und Schrammen an den Karosserien. Tut sich eine noch so enge Lücke auf, zwängt sich ein Fahrer hinein. Manchmal geht es nur zentimeterweise voran. Ein Wunder, dass sich überhaupt etwas bewegt. Und mitten in diesem Tohuwabohu aus weißgrauen Taxis, Motorrädern, Kleinlastern und Privatautos trottet ein Bauer neben seinem mit Wassermelonen beladenen Eselskarren. Wie Tier und Mensch diesen Lärm und Abgasgestank aushalten, ist ein Rätsel. Über dem Platz hängt eine von der Sonne aufgeheizte Glocke aus Grobstaub, Stickoxyden und dem Bleidunst der Fahrzeuge, die jeden aufrechten TÜV-Prüfer verzweifeln lassen müssten. Aber in Kairo ist das normal. Ein Alltag ohne Verkehrschaos? Kaum vorstellbar, schon gar nicht rund um den Tahrir-Platz.

Am Rand dieses berühmten Rondells lehnen Polizisten an Absperrgittern und beobachten gelassen das Chaos. Für sie haben andere Dinge Priorität. Der seit kurzem frisch begrünte Tahrir-Platz ist nicht nur wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Metropole, er ist zugleich Symbol. Vor zehn Jahren hatten sich hier Ägypterinnen und Ägypter aus allen Gesellschaftsschichten versammelt, um gegen Präsident Husni Mubarak zu demonstrieren. Hier, weil sie den Namen des Platzes wörtlich nahmen, denn tahrir heißt »Befreiung«. Ausgehend von Protesten in Tunesien und Ägypten, war der Funke in fast die ganze arabische Welt übergesprungen. Ins vermögende Bahrain, in den bettelarmen Jemen, ins Ölland Libyen, dann ins unglückliche Syrien. Selbst in superreichen Ländern wie Kuwait oder Saudi-Arabien mussten sich die Scheichs und Könige freikaufen vom Zorn ihrer Untertanen. Vor allem junge Menschen waren es, die überall versuchten, die alten Herrscher aus ihren Ämtern zu vertreiben. In Tunesien gelang dies mit dauerndem, in Ägypten nur mit zeitweiligem Erfolg. Präsident Mubarak wurde gestürzt. Als neuer Präsident gewählt wird der von der Muslimbruderschaft unterstützte Mohamed Mursi. Zur Ruhe kam das Land dennoch nicht. 2013 kommt es schließlich zum Militärputsch. Seither regiert Präsident al-Sisi mit eiserner Hand, nach alter Manier.

Dass es nicht wieder zu Protesten kommt, das sollen die Polizisten hier am Tahrir-Platz verhindern. Aufstandsversuche im Keim zu ersticken, das ist ihr Auftrag. Deswegen stehen sie an den Absperrgittern des Platzes und beobachten die Passanten. Bleibt jemand auffallend lange stehen, erregt er sofort ihr Misstrauen. Zusammenrottungen sind um jeden Preis zu vermeiden. Beim geringsten Anzeichen schlagen sie Alarm. Dann wird eine Maschinerie in Gang gesetzt, die so präzise abläuft wie sonst kaum etwas in Ägypten. Schwarze Mannschaftswagen mit Polizisten schieben sich erbarmungslos durch den dichtesten Verkehr. Diese aus dickem Stahl zusammengeschweißten Truppentransporter sind vorn mit Schilden armiert, mit denen sie Barrikaden wegräumen können. Vollgas genügt. Allein der Anblick dieser gepanzerten Transporter im Rückspiegel lässt die Autofahrer an den Straßenrand flüchten. In den Seitenwänden dieser Kolosse sind auf halber Höhe faustgroße runde Löcher ausgeschnitten. Keine Luftlöcher, sondern Schießscharten. Die Polizisten schießen mit Tränengas oder mit Gummigeschossen oder scharf, je nach Befehl. Wasserwerfer folgen der Kolonne. Begleitet wird dieser Aufmarsch von ohrenbetäubendem Gejaule der Sirenen. Am Ende weitere gepanzerte Kommandofahrzeuge. Spätestens nach einer halben Stunde ist der Platz rundum besetzt.

Wer sich nicht schnell genug aus dem Staub gemacht hat, hat Pech gehabt. Jeder ist verdächtig.

»Zeig dein Smartphone! Mach Facebook auf!«

Den Befehlen der Polizisten ist Folge zu leisten. Wer sich weigert, wird festgenommen. Der Polizist scrollt durch die Facebook-Seite des potenziellen Staatsfeinds, sucht nach Posts mit politischen Inhalten – und sei es nur eine abfällige Bemerkung über die steigenden Preise. Vielleicht hat der Smartphone-Besitzer kürzlich von einem Freund aber auch eine al-Sisi-Karikatur zugeschickt bekommen und hat vergessen, sie zu löschen. In diesem Fall wird er sofort zum Gefangenentransporter geführt, der immer zum Polizeiaufmarsch gehört. Wahrscheinlich sitzen schon andere Verdächtige in dem stickigen, fensterlosen Innenraum des Lastwagens, verängstigt, verstört. Alles Protestieren hat keinen Zweck: »Ya bascha, ich habe doch nichts getan. Ich weiß nicht, wie das Bild auf meine Facebook-Seite kommt. Da hat mir einer einen bösen Streich gespielt. Ich liebe den Präsidenten. Lange lebe al-Sisi, lange lebe Ägypten!«

Die Polizisten haben klare Befehle. Selbst Kinder sind schon in das Mahlwerk der Justiz geraten.

Die Repressionswelle, die das Land seit 2013 erlebt, ist in der Geschichte Ägyptens beispiellos. Das bestätigt mir bei einem Besuch in Kairo Gamal Eid, Anwalt und Menschenrechtsaktivist seit 1994:

»Al-Sisi ist der Meinung, dass der Arabische Frühling 2011 nur entstehen konnte, weil Mubarak zu wenig Repression eingesetzt hat. Deswegen lässt er seine Polizei viel schärfer gegen Oppositionelle vorgehen, als es Mubarak je getan hat. Er will Angst und Schrecken verbreiten, um für sein Regime Stabilität zu erreichen.«

»Die Ägypter leben in ständiger Angst vor dem Sicherheitsapparat«, so ein anderer Menschenrechtler, der Chef der »Ägyptischen Kommission für Rechte und Freiheiten«, Mohamed Lotfi, »und ich fürchte, er hat einem großen Teil der Bevölkerung erfolgreich eingeimpft, entweder akzeptiert ihr mich und meinen Sicherheitsapparat, oder ihr bekommt das Chaos der Unruhen von 2011 und 2012 zurück. Tatsächlich war diese Zeit für viele eine wirtschaftlich schwierige Zeit.«

Als es Ende September 2019 tatsächlich erneut zu Tumulten auf dem Tahrir-Platz kommt, schlägt die Polizei erbarmungslos zu. Auf der Straße, bei Hausdurchsuchungen oder am Arbeitsplatz nimmt sie innerhalb kürzester Zeit über 4000 Ägypter fest. Ein paar hundert Menschen waren in Kairo wie auch in anderen Städten des Landes auf die Straße gegangen und hatten den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Lang aufgestaute Wut über Korruption und Misswirtschaft hatte sich Luft gemacht. Vorausgegangen war der Aufruf eines ehemaligen Bauunternehmers, der sich aus Angst, verhaftet zu werden, nach Barcelona abgesetzt hatte. Jahrelang hatte er Bauprojekte für das Militär ausgeführt, doch dann hatte er sich mit den Generälen überworfen. Er wechselte die Seite und prangerte, im sicheren Barcelona, die Verschwendungssucht des Militärs an, an der er bis dahin gut verdient hatte.

Für die ägyptischen Sicherheitsbehörden war der Aufruf des Bauunternehmers ein willkommener Anlass, gründlich aufzuräumen unter den bekannten Oppositionellen. Politiker, Menschenrechtler, Rechtsanwälte, so gut wie jeder, der sich in den letzten Monaten kritisch über die Regierung geäußert hatte, wurden festgenommen. Die Anklagen, wenn es überhaupt eine gab, lauteten: Unterstützung und Finanzierung einer Terrororganisation, Verbreitung falscher Nachrichten und Missbrauch der sozialen Medien. In aller Regel entbehrten sie jeder Grundlage.

Diese Geschichte um Mohamed Ali, so der Name des Bauunternehmers, der sich auch als TV-Schauspieler in Szene gesetzt hatte, ist nur eine kleine Episode aus der Zeit nach dem Militärputsch von 2013. Aber sie macht deutlich, wie angreifbar die Generäle und ihre Helfer sind. Mohamed Alis Enthüllungen haben sie kalt erwischt. Irgendwas wird hängen bleiben. Die Suezkanal-Erweiterung zum Beispiel – ein Mammutprojekt zum Ruhme des Landes, so die offizielle Propaganda. Tatsächlich, so Ali, sei die Steigerung der Einnahmen bislang ausgeblieben. Dass sich die Militärs private Paläste bauen lassen, musste sogar der Präsident einräumen, aber, so al-Sisi in grotesker Hilflosigkeit, diese Villen würden doch nur für das Volk gebaut.

Die Mohamed-Ali-Geschichte zeigt außerdem, dass es wieder gärt im ägyptischen Volk. Steht womöglich ein neuer arabischer Frühling ins Haus mit Massendemonstrationen gegen korrupte Politiker und Kämpfen mit Prügelpolizisten? Wohl kaum. Keiner meiner Gesprächspartner in Kairo erwartet eine solche Entwicklung in absehbarer Zeit.

Dazu sei das Spitzelsystem zu engmaschig und die Polizei- und Militärpräsenz zu massiv, sagt mir die Gründerin des »Nadim-Zentrums« für Folteropfer, Dr. Aida Seif al-Dawla, und fügt sogleich hinzu: »Auch dank eurer Hilfe und eurer Waffenexporte.« Dennoch – irgendwann wird es zu einem neuen Aufstand kommen: »Ich weiß natürlich nicht, wann. Aber es wird etwas passieren. So kann es auf Dauer nicht weitergehen. Ich fürchte nur, dass es beim nächsten Mal brutaler zugehen wird. Es wird richtig hässlich werden.«

All das sind Spekulationen. Aber dass es »hässlich werden wird«, wie Aida es formuliert hat, glauben fast alle meine Gesprächspartner. »Es wird radikaler werden. Die Menschen haben gelernt, dass sie 2011 viele Fehler gemacht haben«, so die ägyptische Schriftstellerin Basma Abdel Aziz, die sich als gelernte Psychiaterin intensiv mit den menschenverachtenden Diktaturen im Nahen Osten auseinandergesetzt hat. »Sie werden nicht mehr bereit sein, sich mit dem Militär zu arrangieren. Es wird gewalttätig werden, vermute ich. Die Menschen verarmen immer mehr. Sie sind wütend. Auf der anderen Seite hat das Militär sehr viel zu verlieren, die ganzen Privilegien. Ja, es wird sehr viel gewalttätiger zugehen als beim letzten Mal.«

Was also hat der Arabische Frühling vor zehn Jahren gebracht? Nur diese neue Militärdiktatur? War der Aufstand auf dem Tahrir-Patz 2011 vergeblich gewesen?

Wem immer ich diese Frage stelle, die Antwort lautet: nein. Die Zeit der Freiheit mag nur kurz gewesen sein, aber die Wirkung, die sie auf große Teile der ägyptischen Gesellschaft ausgeübt hat, sie dauert an.

»Der 25. Januar 2011 war ein Weckruf. Wir wollen eine andere Gesellschaft, lautete die Botschaft damals. Den Weckruf haben noch heute viele Menschen im Ohr«, so Mohamed Lotfi.

»Der 25. Januar hat uns Kraft gegeben weiterzumachen«, sagt der Anwalt Gamal Eid, der eigentlich an seinem Beruf verzweifeln müsste, weil »die Urteile, mit denen ich zu tun habe, alle von der Staatssicherheit vorgefertigt sind. Die Richter gehorchen und verkünden, was anderswo entschieden wird.« Die Erinnerung an den 25. Januar 2011 sei ihm aber Ansporn, nicht aufzugeben. »Wir müssen einfach weitermachen!«

»Wir haben die Lähmung der Mubarak-Zeit mit dem 25. Januar überwunden«, so Basma Abdel Aziz. Gleichzeitig gesteht sie: »Den Glauben an einen guten Ausgang dieses Frühlings hatte ich in dem Augenblick verloren, als das Militär eingriff.« Dennoch ist für sie entscheidend: »Wir haben damals unsere Furcht überwunden. Und besonders Frauen spielten dabei eine wichtige Rolle.«