Читать книгу Außenwirtschaft Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen - Kai Kleinwächter - Страница 4

1 Grundlagen des Handels 1.1 Gründe für den Anstieg des Welthandels

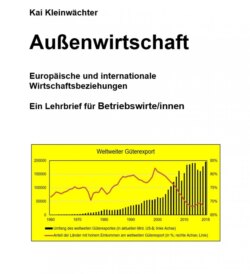

ОглавлениеSeit den 1950er Jahren nimmt der globale Handel deutlich zu. So betrug der weltweite Güterexport 1960 ca. 123 Mrd. US.$. Bis in die Gegenwart hat er sich um über das 300fache erhöht - auf knapp 20.000 Mrd. US.$. Sein Wachstum hält weiter an. Ausschlaggebend sind vor allem fünf Faktoren:

A) Politisch gewollte Marktöffnungen

B) Senkung Transportkosten

C) Etablierung Transnationaler Konzerne

D) Entfaltung einer globaleren Konsumkultur

E) Partizipation der Schwellenländer an der Weltwirtschaft

Abbildung 01: Weltweiter Güterexport

A) Politisch gewollte Marktöffnungen

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert dominierten in Europa protektionistische Strömungen. Die Staaten versuchten den Freihandel einzuschränken bzw. politisch zu kontrollieren. Aber auch in den USA war der Einfluss der Protektionisten groß. Diese schottet sich Ende der 1920er Jahre ruckartig von den Weltmärkten ab. Die ökonomischen Verwerfungen vertieften die Weltwirtschaftskrise deutlich.

Nach 1945 setzte sich in Europa und den USA eine positivere Sicht auf den internationalen Handel durch und es erfolgte eine kontinuierliche Öffnung der Märkte. Der Prozess wird als Liberalisierung bezeichnet. Der Handel wird so nicht nur mit weniger Kosten belegt, sondern oft überhaupt erst ermöglicht. Maßnahmen waren u.a.: Subventionen für exportierende Unternehmen, Abbau von Handelshemmnissen insbesondere durch den Abschluss von Handelsabkommen sowie weltweite Standardisierungen von Produkten.

B) Senkung Transportkosten

Parallel zur Liberalisierung sanken die Transportkosten deutlich. Entscheidend war dabei der (meist staatlich finanzierte) Ausbau der Transportwege. Die Errichtung von Eisenbahnstrecken, Flug- und Schifffahrtshäfen sowie Autobahnen ermöglichten eine Quantität des Handels der vorher undenkbar war. Dazu kommen seit den 1950er Jahren real fallende Energiekosten, sinkende Kosten für Transportgeräte (Schiffe, LKW) sowie der Steigerung ihrer Transportkraft und Wirtschaftlichkeit. Dazu trat eine umfassende Standardisierung der Abwicklung. Ebenfalls beschleunigte der Wegfall bzw. die Reduzierung von Grenzkontrollen die Abwicklung des Handels.

Beispiel: ISO-Container

Ein historisches Beispiel zur Senkung von Transaktionskosten ist die Durchsetzung des ISO-Containers für den internationalen Handel. Damit konnten die Transportkosten deutlich gesenkt und die Verladezeiten verringert werden. Solche Wirkungen von Standardisierungen zeigen sich auch im Finanzsektor, bei der Zollabwicklung oder der Warenverladung und Beförderung.

C) Etablierung Transnationaler Konzerne

Seit den 1960er Jahren etablieren sich transnationale Konzerne. Diese mindestens in zwei Ländern produzierenden Unternehmen nutzen die globalen Märkte um eine optimale Produktions- und Absatzstruktur umzusetzen. Sie sind einer der wichtigsten Treiber der weltweiten Arbeitsteilung.

(Massen-)Konsumgüter wie Möbel, Kleidung und Elektrogeräte werden von transnationalen Konzernen weltweit angeboten. Eine vergleichbare Entwicklung findet im Bereich der Nahrungsmittel und Systemgastronomie statt. Franchiseketten wie McDonalds, Burger King oder Starbucks stehen geradezu symbolhaft für die Globalisierung.

Auf Grund der internationalen Produktionsstrukturen und des globalen Marketings fällt auch die Trennung zwischen heimischen und ausländischen Unternehmen/Produkten zunehmend schwerer. Ein prominentes Beispiel ist Opel, das als deutsches Unternehmen gilt. Allerdings gehörte das Unternehmen schon seit den1920er Jahren zu General Motors (USA) und seit 2018 zur französischen Groupe PSA (Peugeot).

Dabei agieren große internationale Konzerne nicht nur auf ökonomischer Ebene, sondern sind auch entscheidende politische Lobbyisten. Da sie viele Arbeitskräfte beschäftigen und wichtige Steuerzahler sind, hat ihr Einfluss hohes Gewicht. Entsprechend entwickelten sich die TNK zu einem der Haupttreiber der Globalisierung.

Hidden Champions

Neben den großen Konzernen treten die „Hidden Champions“ auf. Darunter werden meist mittelständische Marktführer verstanden, die im Unterschied zu den TNK nur selten über Produktionsstrukturen im Ausland verfügen. Da sie vergleichsweise nur wenige Angestellte beschäftigen, sind ihre Erfolge kaum bekannt („hidden“). Meist operieren solche Unternehmen auf eher begrenzten Märkten, in denen selbst auf internationaler Ebene nur wenige Anbieter rentabel wirtschaften können.